玩物之趣:晚明小說《弁而釵》的視覺呈現與圖像評點

趙丹坤

明代是中國古代版畫藝術發展的全盛期,尤其從萬歷年間開始,各類書籍中的插圖不僅形式多樣且日趨精致。在晚明的版刻書籍中,崇禎年間杭州書坊筆耕山房刊刻的《弁而釵》是世俗文學與視覺文化相結合的典型文本。此書以晚明社會的男風為背景展開敘事,分為《情貞紀》《情奇紀》《情俠紀》《情烈紀》四集。插圖正面(正圖)是與小說情節相關的敘事圖像,背面(副圖)是以花、鳥、禽、蟲等物為主題的圖繪,副圖亦添加花邊錦欄作為裝飾。這一敘事圖像、物的圖繪與錦欄圖飾相結合的“前正后副”的插圖模式,在晚明的書籍文化中具有獨特價值。

目前藝術史領域關于筆耕山房及其出版的研究相對較少,但近年來已有學者認識到《弁而釵》一書在晚明出版文化與視覺文化方面的獨特性。韓國學者金秀玹指出《弁而釵》插圖具有雅俗結合的藝術風貌與“玩物”特色。鄭子成認為東京都立中央圖書館所藏《弁而釵》更為接近早期刊本的特征。關于《弁而釵》以“物”評點的副圖形式,目前尚缺乏深入的討論。但學者在對其他晚明小說插圖的研究中已關注到這種圖像評點的現象。何谷理(Robert E.Hegel)指出,崇禎十四年(1641)所刊《西游補》副圖中的“物”為閱讀文本提供了參考,具有對小說文本進行評點的功能。在何谷理提出的“圖像評點”基礎上,馬孟晶的研究表明,崇禎四年人瑞堂刊刻的《隋煬帝艷史》副圖以詩文和錦欄圖飾來評點文本的形式,受到晚明小說刊本的文學評點風氣影響。盡管馬孟晶提到《弁而釵》敘事圖像和副圖評點相結合的視覺模式,但并未對此書展開通論。同時,晚明小說中此類以“物”評點的插圖模式,其藝術特征和文化源流仍需進一步討論和反思。

本文以《弁而釵》的插圖為中心,著重探討以下問題:《弁而釵》副圖如何借助“物”來呈現裝飾與評點的雙重功能?副圖“物”的圖繪來源為何?插圖設計者如何靈活運用不同的圖像元素對小說情節予以新的詮釋?在此基礎上,將《弁而釵》置于晚明出版文化的歷史脈絡中,通過梳理此類以“物”作為裝飾和評點的小說插圖,探討其藝術特征和文化源流。

一、隱喻之“物”:《弁而釵》的副圖圖繪與評點功能

評點是中國古代文學批評的重要形式。文字評點作為具有閱讀引導功能的副文本,在明清小說刊本中廣泛流傳。有別于“以文評文”的方式,崇禎年間的小說插圖開辟了“以圖評點”的新形式,插圖分為正圖和副圖,正圖描繪小說的敘事情節,副圖借助物的圖繪表現出與文字評點共通的旨趣。《弁而釵》的副圖就集合了物的圖繪、邊框錦欄和詩詞文句,呈現出多元評點的風貌和更加復雜的圖文關系,是晚明小說圖像評點中最具代表性的刊本。那么,此書如何借助副圖物的圖繪來回應正文文本和敘事圖像?

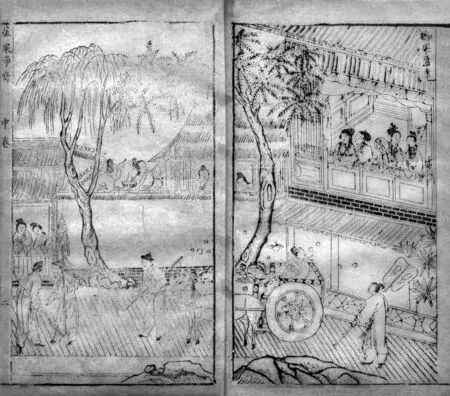

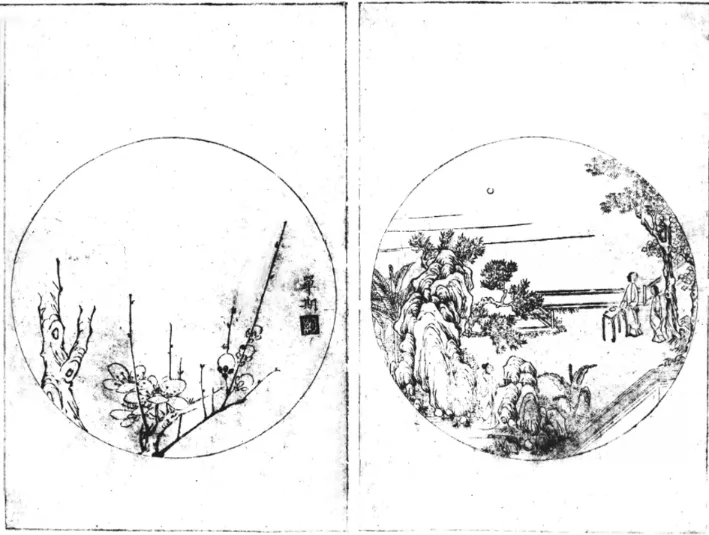

首先,副圖中的一些圖繪直接選自正文文本提及之物。《情貞紀》第二則正圖(圖1-1)中主人公風翔與趙王孫相約談文,畫面繪庭院一角,亭中桌案擺放筆墨書卷,風翔居左,王孫居右;副圖(圖1-2)繪茶樹,錦欄圖飾為茶壺、茶杯、湯匙、蒲扇等烹茶用具,右側書寫“茶器”兩字以作解說,與正文中王孫向風翔贈送秋茶的情節相呼應。再如《情奇紀》述李又仙入山修行,難數已滿,得以羽化登仙。正圖為又仙升仙之景;副圖山峰之間云霧繚繞,錦欄內繪祥云及仙鶴,圖案對應文中修仙之地。

圖1-1 《弁而釵》之《情貞紀》第二則正圖 東京都立中央圖書館藏

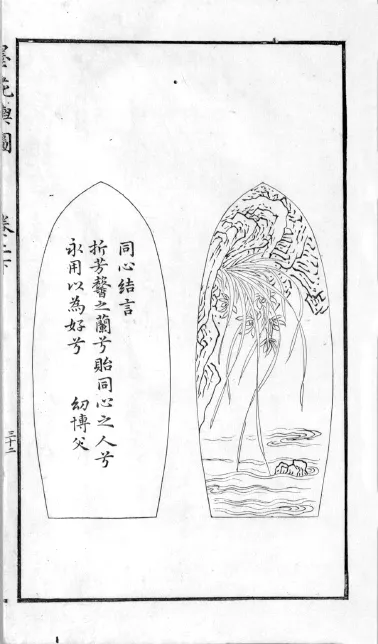

圖1-2 《弁而釵》之《情貞紀》第二則副圖

其次,副圖強調物的象征含義。《情俠紀》第三則正圖(圖2-1)繪張機與女英、女杰成婚后夫妻和美,副圖(圖2-2)是作為愛情象征的并蒂蓮花,所題詩文亦點明愛情主旨:“愿為一滴楊枝露,灑作人間并蒂蓮。”《情烈紀》述文韻被云漢所救,為報恩情,以身為薦,遂成歡好。第二則正圖為文韻與云漢共枕的交歡場景,副圖繪水中游魚,暗喻“魚水之歡”,錦欄圖飾為同心環,象征兩人感情的忠貞。

圖2-1 《弁而釵》之《情俠紀》第三則正圖

圖2-2 《弁而釵》之《情俠紀》第三則副圖

再次,副圖借助物的相互關系,以比喻的方式回應文本。《情貞紀》第四則正圖(圖3-1)為縣考閱卷場景,知縣與翰林風翔批閱試卷,趙王孫文采斐然,曾羞辱王孫的東耳生、水之藩則不值一哂;副圖(圖3-2)以狂蜂喻東耳生、水之藩,以鵲喻風翔、王孫,表現雙方之間的矛盾,其錦欄繪“筆花”表妙筆生花之意,暗指王孫才華斐然。類似者還有:《情俠紀》第二則正圖中張機與王飛豹比武,副圖則繪兩只雄雞爭斗;《情奇紀》第二則正圖中匡時與李又仙在南院相見,匡時設計為其贖身,副圖是雄雞與母雞抬起翅膀、昂首鳴叫,驅趕飛鷹以保護自己的幼鳥。不同于本身具備象征含義之物,這類圖像評點通過建構不同物象之間的沖突,并以比喻的方式回應文本。因此畫面呈現的并非單一物象,而是物之間具有矛盾性的狀態。從另一層面而言,相較于其他副圖的非敘事性之物,此類圖像更傾向于表現由不同之物所構成的沖突場景。

圖3-1 《弁而釵》之《情貞紀》第四則正圖

圖3-2 《弁而釵》之《情貞紀》第四則副圖

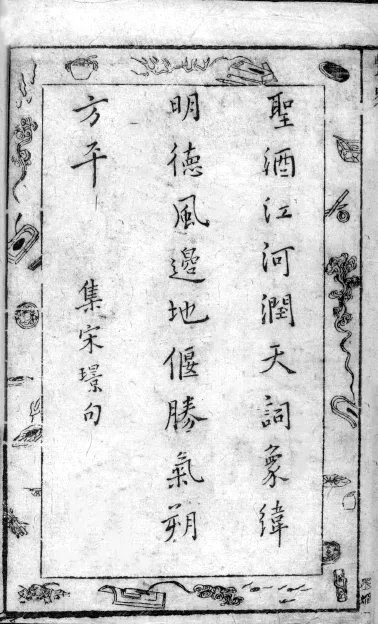

最后,副圖借用典故。《情貞紀》第一則正圖(圖4-1)繪趙王孫與翰林風翔初遇,副圖(圖4-2)車上裝載著各式瓜果,采用“擲果盈車”之典,贊其貌美。天啟年間鄧志謨所著《四種爭奇》之《蔬果爭奇》中已有“擲果盈車”的插圖(圖5),與《弁而釵》中的“果車”形制頗為相似。《弁而釵》副圖將故事人物省去,僅留與情節相關之物,以物指代“擲果盈車”故事,象征風翔的儀容不凡。同時,其錦欄裝飾各式文房用具,暗示風翔學識淵博。

圖4-1 《弁而釵》之《情貞紀》第一則正圖

圖4-2 《弁而釵》之《情貞紀》第一則副圖

圖5 鄧志謨 《蔬果爭奇》之“擲果盈車” 明天啟(1621—1627) 春語堂刊本 美國國會圖書館藏

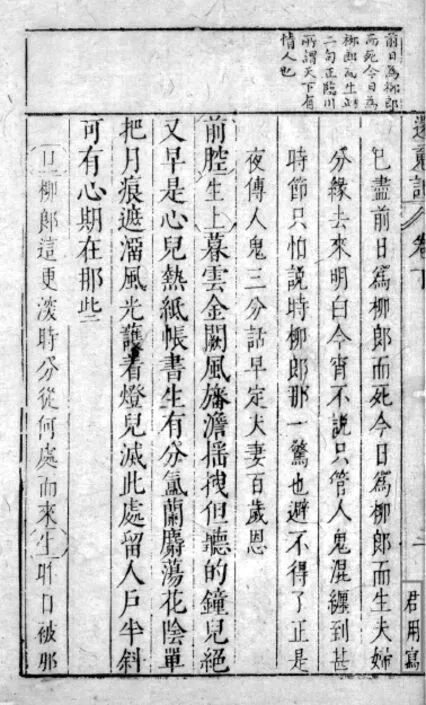

由上可知,《弁而釵》的正、副插圖分別對小說情節進行了再現與解讀,且副圖圖繪在視覺裝飾的同時,以多樣化的方式回應小說的敘事場景,正圖、副圖與正文文本三者之間形成一個相互呼應的嚴密網絡。然而,小說插圖與正文并非總是一一對應,如《情俠紀》第一則插圖便打破了圖像與小說情節間亦步亦趨的關聯,聚焦至人物的呈現上。其正圖(圖6-1)右側所繪應為王飛豹與其二女,依據小說正文可知,王飛豹遭勢宦構陷,父女三人被逼落草為寇。然而,文中未有此圖所示的王飛豹父女居住山間、閑庭觀瀑之描述,亦未論及山前溪上行舟之人和事。插圖所題陶淵明的詩句“富貴非吾愿,帝鄉不可期”同小說敘事情節脫節,反而表現出與“歸去來辭”主題的繪畫作品相似的圖繪內容及旨趣。“淵明歸莊”為此類繪畫中的常見情節,不少作品皆擷《歸去來兮辭》中“舟遙遙以輕飏,風飄飄而吹衣”的詩意作畫,如南宋佚名《歸去來辭書畫卷》(封三,圖1)描繪的即為陶淵明乘船抵岸的情景。《情俠紀》這一插圖由“歸去來辭”主題畫作的圖式與小說人物王飛豹父女雜糅而成。副圖(圖6-2)中心繪一古琴,錦欄飾以高山流水,并題詩句“伯牙真有意,識得子奇(期)心”。有別于前文提及的《弁而釵》的其他插圖,《情俠紀》這則插圖的正、副兩圖似乎皆悖離了小說情節,且二者之間看似并無關聯。但若將該插圖與小說人物、卷末尾評、卷首題辭聯系起來品讀,或可理解其繪制的視角與用意。

圖6-1 《弁而釵》之《情俠紀》第一則正圖

圖6-2 《弁而釵》之《情俠紀》第一則副圖

《情俠紀》第一回文末有作者“醉西湖心月主人”之自評:“山寨中卻有王飛豹父子這樣人物。吾當謂綠林近禪,終南俱英雄做不來的退步,信然!信然!”結合卷首“醉西湖心月主人”所書題辭:“雖稗官野史,余之所以挽江河于日下者,大矣。即謂此為持世之書也可。”作者標榜其所作的艷情小說是挽救社會頹勢的“持世之書”,盡管此番言語應是為艷情創作的辯護之辭,但其作為失意文人仍欲“挽江河于日下”,與小說人物王飛豹身處江湖之遠卻心懷報國之志有共通之處,由此可理解作者對王飛豹的贊許。正圖對“歸去來辭”繪畫圖式的借用,以“歸隱”主題建立起作者與王飛豹的關聯;而正圖所題陶淵明詩句“富貴非吾愿,帝鄉不可期”及副圖伯牙子期的典故則表現了作者與書中人物的共鳴。此正、副插圖借助詩文與圖像暗示出三重人物的身份,即歷史人物(陶淵明)、虛構人物(王飛豹)及現實人物(小說作者),他們分別隱于田園、綠林、書林,不同時空維度下的人物在書中交錯展現。因此,這一插圖弱化了小說的敘事性,展現出繪圖者對故事情節的取舍與繪畫視角的轉變。可見,小說文本及正副插圖、插圖題辭、序跋及尾評之間形成一個相互補充、相互闡釋的“多重互文”(intertextuality)的關系網絡。

這種多重互文性廣泛存在于《弁而釵》一書的插圖及文本關系中,如要理解這一互文環路,讀者除通曉小說文本外,還須具備一定的文學知識,這暗示此書的潛在讀者并非那些“粗識文墨”之人。《弁而釵》正圖題詩除引用陶淵明《歸去來兮辭》外,《情俠紀》第四則正圖題詩“酒不醉人人自醉,色不迷人人自迷”出自《金瓶梅詞話》,第五則正圖題詩“萬里橫戈探虎穴,三杯拔劍領龍泉”出自李白《送羽林陶將軍》。副圖詩詞除依照圖像所作外,另有一半取自前代詩文,“先春抽出黃金(芽)”出自唐盧仝《走筆謝孟諫議寄新茶》,“禪心已作粘泥絮,不逐東風上下狂”出自宋道潛《口占絕句》,“三山半落青天外”出自李白《登金陵鳳凰臺》,“愿為一滴楊枝露,灑作人間并蒂蓮”出自明馮小青《拜慈云閣》,“英氣凜凜磨清冥”出自宋謝枋得《菖蒲歌》。這些詩文從原有文本中被抽離出來,置于小說敘事的語境之中,并在新的圖文系統下對小說文本及插圖進行回應和闡釋,甚至生發出有別于原初文本語境的意義。前文提及的《情奇紀》第五則副圖(圖7)所題李白詩句“三山半落青天外”,“三山”本指詩人登上鳳凰臺所見金陵西南的三座山峰,《情奇紀》將詩中作為金陵景物的“三山”抽離出詠古抒懷的語境,用來形容副圖所繪三山,即主人公修真之處。同時,“三山”又極易喚起讀者關于蓬萊、方丈、瀛洲“三神山”的記憶,故該副圖中李白之詩也拉近了圖繪山峰與“神山”這一主題的距離,從而使副圖與正文形成更為緊密的呼應關系。從副圖所繪“三山”至李白詩句“三山”再到“三神山”,讀者的文化記憶被喚起、消解與重構,原有的文本區隔被打破,并在小說的敘事框架下形成新的互融空間。

圖7 《弁而釵》之《情奇紀》第五則副圖

二、逐新趣異:《弁而釵》的圖繪來源與插圖繪制者

在晚明書籍出版中,副圖兼具圖像評點和錦欄裝飾的個案,目前所見最早者為崇禎四年人瑞堂刊刻的《隋煬帝艷史》(圖8)。此書副圖以詩詞題詠、錦欄圖飾與小說文本呼應。如凡例所言:“錦欄之式,其制皆與繡像關合。如調戲宣華則用藤纏,賜同心則用連環,剪彩則用剪春羅,會花陰則用交枝,自縊則用落花,唱歌則用行云……無一不各得其宜。雖云小史,取義實深。”馬孟晶指出,《隋煬帝艷史》副圖花邊錦欄的內容和形式與箋紙傳統有關聯。在此基礎上,我們可以進一步討論《弁而釵》插圖的設計者如何在借鑒箋紙和箋譜的基礎上,將圖繪改編為符合小說插圖特色的視覺元素。同時,在視覺文化蓬勃發展的晚明,除日常的箋紙、箋譜之外,還需關注小說插圖紋飾來源的多樣性。

圖8 人瑞堂刊本《隋煬帝艷史》 崇禎四年 哈佛大學燕京圖書館藏

明代箋紙已普遍采用花邊錦欄作為裝飾,其紋飾包括一些抽象紋樣,花卉植物紋亦頗常見。與箋紙抽象化、紋飾化的裝飾紋樣有所區別,《弁而釵》副圖錦欄在裝飾性之余,更強調紋樣的“物質性”——除花卉草木外,亦涉及物品和禽蟲的圖繪:文房用具、茶器、筆花、螭龍、仙鶴、山石、猛虎、蝴蝶、兵器、酒樽、杯盞、同心結等。《情俠紀》第一則副圖(圖6-2),于水紋中繪山石,《情烈紀》第二則副圖(圖9)在表現云紋時,穿插了酒樽、杯盞等器皿。相較于箋紙中的抽象紋飾,《弁而釵》的插圖邊框用具象物品進行裝飾,亦與其借物評點的插圖設計意圖相關。由此可見,在借鑒箋紙錦欄藝術形式的基礎上,《弁而釵》加入更多物的元素,表現出有別于同時期箋紙錦欄抽象化、紋飾化的視覺特色。實際上,現存明代箋紙及名人尺牘中,鮮有以物作為邊框裝飾紋樣者。此種綴物品于邊框間的裝飾方法,可以在清代箋紙中找到實物,如翁方綱手札所用的“螺箋”(圖10)。

圖9 《弁而釵》之《情烈紀》第二則副圖

圖10 翁方綱手札 螺箋虛白齋制箋

除箋紙藝術傳統外,以《弁而釵》為代表的明代出版物,其錦欄圖飾還與當時絲織物紋樣具有相似性。《情奇紀》第五則副圖(圖7)邊框所繪仙鶴及祥云紋飾為絲織物上的典型紋樣,廣泛呈現于明代書畫裝裱及絲綢經面上,如美國費城藝術博物館所藏紅地云鶴紋妝花紗(圖11)。小說副圖邊框錦欄與絲織物紋飾之間的聯系,在《隋煬帝艷史》中亦有鮮明表現,第十七回第二則副圖錦欄裝飾掛軸、卷軸、團扇、折扇、屏風等各式物品,類似圖案亦見于費城藝術博物館所藏絲綢經面,如明晚期《宋高僧傳》卷一七的褐地鶴蚌花竹紋雙層錦,以及明定陵出土的曲水地鶴蚌花蝶紋綢。可見,各類絲織材料的豐富紋飾作為一個圖樣庫,為《弁而釵》《隋煬帝艷史》一類書籍的插圖設計提供了紋飾借鑒。

圖11 紅地云鶴紋妝花紗明晚期 美國費城藝術博物館藏

若將《弁而釵》置于晚明出版文化的背景之下,亦可見此書插圖的設計對其他出版物的模仿。晚明書籍中邊框錦欄的樣式并不少見,《弁而釵》的錦欄設計很可能參考了《隋煬帝艷史》的風格與圖案,二者在裝飾紋樣的視覺呈現及紋飾的選擇理念上極為相似。《隋煬帝艷史》第八回第二則正圖(圖12-1)表現“賦詩”場景時,副圖(圖12-2)以各式文房用具作為錦欄裝飾,這與《弁而釵》中《情貞紀》第一則副圖(圖4-2)以文房用具暗示人物學識一致。晚明繁盛的出版業造就了“印本時代”的第二個發展期,在書籍與刻工頻繁流動的商業網絡中,《隋煬帝艷史》一書的獲取和閱讀對位于杭州的筆耕山房而言并非難事。

圖12-1 人瑞堂刊本《隋煬帝艷史》第八回第二則正圖

圖12-2 人瑞堂刊本《隋煬帝艷史》第八回第二則副圖

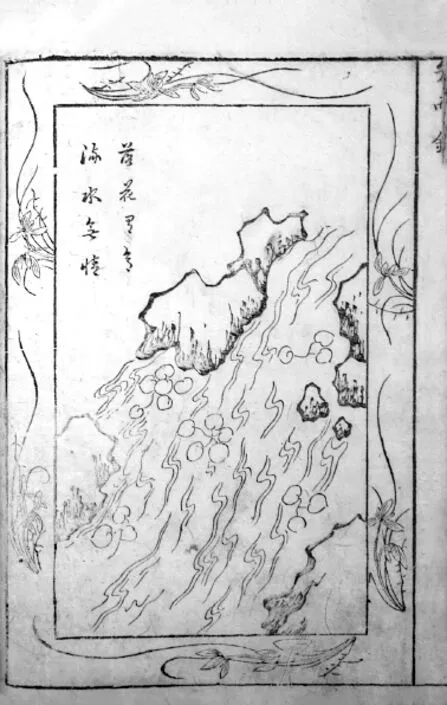

此外,《弁而釵》插圖在視覺呈現和物的含義上,與同時期的畫譜、墨譜頗有關聯。《情奇紀》第五則副圖(圖7)以三座聳立的山峰來表現“仙山”,類于《程氏墨苑》所繪“三神山”(圖13),即《史記》所載的渤海仙山蓬萊、方丈、瀛洲。《弁而釵》中的山峰狹窄高聳,形狀如柱,不同于傳統仙山的“上廣、中狹、下方”,而與《方氏墨譜》中“八柱承天”(圖14)的圖繪有同工之意。再如《情貞紀》第三則副圖(圖15),頁面中心繪落花流水,邊框為蘭花紋飾。這種水邊蘭花的形式與《程氏墨苑》中的圖像相似(圖16),且都具有“同心結言”的寓意,呼應《弁而釵》中趙王孫與風翔二人情投意合。這些均表明《弁而釵》的副圖圖繪與晚明流行書籍尤其是畫譜、墨譜之間有一定關聯:插圖設計者極盡巧思,在借鑒圖案的基礎上,描繪出具有獨特性的插圖,同時亦根據“物”本身的意涵來營建中心及錦欄的紋飾,以配合副圖評點的功能。

圖13 滋蘭堂刊本《程氏墨苑》之插圖“三神山”萬歷三十三年 日本國立國會圖書館藏

圖14 美蔭堂刊本《方氏墨譜》之插圖“八柱承天”萬歷十六年 美國國會圖書館藏

圖15 《弁而釵》之《情貞紀》第三則副圖

圖16 滋蘭堂刊本《程氏墨苑》之插圖“同心結言”

可見,《弁而釵》插圖的繪制者不僅通曉小說文本,具備一定的文學知識及詩詞創作能力,而且擁有充足的視覺材料與靈活的繪圖才能,故能依照小說情節與圖像評點所需來選擇圖繪主題、營建圖文關系。那么,《弁而釵》一書插圖的繪制者為何人?值得注意的是,《弁而釵》卷首最后一則副圖所題詩文后附有一枚方形的“陸璽之印”(圖17),可知此書插圖應為陸璽所繪。明代文獻中未見關于陸璽的記載,版畫史雖提及此人,但無具體討論。依據現存鐫刻陸璽之名的書籍,大致可以勾勒出他在晚明出版領域的活動軌跡。除《弁而釵》外,陸璽亦為崇禎十三年西陵天章閣本《李卓吾先生批點西廂記真本》插圖的繪制者之一。同樣,刊刻于明末的《李笠翁先生閱十種傳奇》中的《花筵賺》,第二則副圖描繪野樹孤亭之景,落款為“陸璽寫”,下附“君用”方印(圖18),可知陸璽字君用。此外,萬歷四十六年(1618)雕蟲館校定本《玉茗新詞四種》,其中《還魂記》卷下第十九折頁面框外鐫有“君用寫”三字(圖19),可知陸璽也參與了此書的繪制。根據這些信息,大致可知:陸璽,字君用,萬歷至崇禎間人,是活躍于江南地區的版畫畫師。

圖17 《弁而釵》之《情烈紀》第二則副圖

圖18 陸璽繪《花筵賺》第二則副圖 中國國家圖書館藏

圖19 雕蟲館校定本《玉茗新詞四種》之《還魂記》萬歷四十六年 美國伯克利加州大學東亞圖書館藏

陸璽于崇禎年間參與繪制的《李卓吾先生批點西廂記真本》《弁而釵》《花筵賺》三部書籍,其插圖皆為小說情節或人物與花鳥、山水等圖繪相配的模式。這表現出陸璽對當時流行的文人化視覺裝飾元素的模仿與追隨。崇禎四年刊刻的李告辰本《北西廂》凡例言:“茲刻名畫名工,兩拔其最,畫有一筆不精必裂,工有一絲不細必毀。內附寫意二十圖,俱案頭雅賞,以公同好。良費苦心,珍此作譜。”凡例專門提及書中的寫意圖繪,說明模仿文人畫風與品味的寫意插圖成為此書標榜的特色與賣點。相較于崇禎時期僅強調寫意之風和裝飾性的書籍,陸璽《弁而釵》一書逐新趣異,在兼顧裝飾性之余,將物的象征和隱喻納入小說的敘事體系中,使得讀者與插圖之間的關系由觀圖轉變為識圖和釋圖。這一過程如同視覺謎語,要求閱讀者具備基礎的讀詩和讀圖能力,以及對小說故事情節的大致了解,有時甚至需要斟酌和思考,方能領悟副圖評點的巧妙之意。

晚明出版市場上亦有一些其他作品,同樣彌漫著關于物的種種象征和隱喻。除前文提及的《隋煬帝艷史》外,亦有崇禎十三年閔齊伋刊刻的《會真圖》。這些作品均表現出晚明知識階層對插圖視覺象征性的濃厚興趣:借助各式物品構建充滿巧思與視覺意趣的插圖,既是一種藝術風尚,也是出版商提高自身競爭力的途徑。但是,相較于《隋煬帝艷史》《會真圖》,陸璽所繪《弁而釵》插圖呈現出不同的視覺機制。《隋煬帝艷史》的副圖以詩詞文句與花邊錦欄相結合的方式進行評點,其評點的中心仍是書寫于頁面的各種書體的詩文。這種文字評點的形式在《弁而釵》中則被弱化,取而代之的是頁面中心具有象征和隱喻的物的圖繪,呈現出以圖評文的反向評點特征,所書小字詩文的功能亦是幫助讀者理解圖像評點的意涵。《會真圖》以物作為載體來呈現小說情節和人物,例如將人物繪于手卷、走馬燈、同心環、扇面等物之上。《弁而釵》副圖中物的圖繪則與敘事圖像分別繪于不同頁面,表現出更具獨立性的圖像評點空間。

由此可見,相較于以往“文-圖”的純敘事插圖和“文-文”的文字評點形式,陸璽所繪《弁而釵》插圖為讀者提供了更為復雜的視覺經驗。在“由文至圖”的閱讀過程中,其副圖穿插了諸多物的圖繪,并借助關于物的隱喻之思考,通過回歸正文文本及敘事圖像以求索其間關聯,進而完成關于副圖的整個閱讀環路。因此,這一圖像形式突破了以往二元化的圖文關系,呈現出更具獨立性且多重關聯的插圖模式,以及更為復雜的視覺經驗。

三、玩物風尚:圖像評點的發展脈絡與藝術淵源

在晚明書籍刊刻中,非敘事性的副圖圖繪在明末(尤其崇禎年間)的小說插圖中應用廣泛。此類元素的添加與插圖自身的發展密切相關,表現出插圖裝飾性的擴張與敘事性的消解。崇禎年間小說副圖以物評點的形式,不僅表現出書籍插圖裝飾性的凸顯,還開辟了具有“玩物”趣味的評點空間。那么,從圖像的發展脈絡而言,此類以物評點的插圖形式是如何發展而來的呢?

明初的小說插圖繼承元季遺風,在有限的空間內描繪故事的敘事情節,大體呈現為“上圖下文”模式。至明萬歷年間,上圖下文的小幅插圖多被大圖取代,如全頁插圖及雙面連式。天啟、崇禎間的戲曲小說插圖開始出現“前正后副”的形式,副圖呈現為非敘事性的詩詞韻語、花鳥、山水、博物等題材。副圖的出現提供了跳脫出文本的相對獨立空間,也使物的圖繪表現更加多元化。

戲曲小說插圖的副圖最早以添加詩詞韻語的形式出現。較早者如天啟三年(1623)所刊《新刻博笑記》,卷首插圖的正圖表現戲曲場景,副圖為摘自相應正文文本并以不同書法字體書寫的曲文(圖20)。至崇禎年間,插圖的形式更為多樣化,副圖也呈現出更加豐富的視覺效果,前文提及的崇禎四年人瑞堂《隋煬帝艷史》,前圖后贊,副圖均添加花邊錦欄作為裝飾。此外,金閶葉敬池梓《墨憨齋評石點頭》一書的副圖以不同書體題寫與正圖相應的詩詞韻語,并置于圓形邊框內,這種被稱作“月光圖”的插圖版式在明末清初極為流行。

圖20 傳真社假海寧陳氏藏本影印《新刻博笑記》 天啟三年 中國國家圖書館藏

除題寫詩詞韻語之外,山水、花鳥、禽蟲等傳統的繪畫題材亦逐漸進入戲曲小說的副圖之中。崇禎四年李告辰本《北西廂》已出現對山水、花卉題材的獨立表現。此書卷首有插圖40幅,每折插圖的正圖為表現故事情節的敘事圖像,副圖為花鳥、動物、山水等(圖21)。副圖皆置于圓形邊框內,其內容以裝飾性為主,與正文文本的關系并不密切。可見,在崇禎早期的書籍插圖中,前正后副的形式已經成為一種常見樣式,副圖內容包括具有評點性質的詩詞韻語,及以裝飾性為主、不具評點功能的非敘事圖繪。

圖21 延閣主人李告辰《北西廂》插圖 崇禎四年 中國國家圖書館藏

此外,值得關注的是刊刻于明末的《李笠翁先生閱十種傳奇》,此書為明末流行的十種傳奇之合集,大多采用前正后副的插圖模式。除《鳳求凰》《喜逢春》外,其余八種傳奇的副圖皆采用月光版,版內繪各種山水、花鳥題材。《李笠翁先生閱十種傳奇》中多數作品未見圖像評點之特色,但個別插圖表現出副圖圖繪與正圖的敘事圖像相呼應的特點。如《金印合縱記》第二則插圖“不第”,副圖描繪落花流水之景(圖22),暗示蘇秦求官不第、失意而去的故事情節。該題材的隱喻方式,與《弁而釵》中《情貞紀》的第三則副圖(圖15)有同工之妙,說明其圖繪內容為有意選擇而非隨意配置。《李笠翁先生閱十種傳奇》未標刊刻時間,但依據崇禎年間另一版本的《詠懷堂新編十錯認春燈謎記》卷首阮大鋮自跋:“癸酉三月望日,編《春燈謎》竟,偶書于詠懷堂花下。”可知其創作時間為崇禎六年,那么,《李笠翁先生閱十種傳奇》的刊刻時間應在其后。

圖22 《李笠翁先生閱十種傳奇》之《金印合縱記》插圖“不第” 明末 中國國家圖書館藏

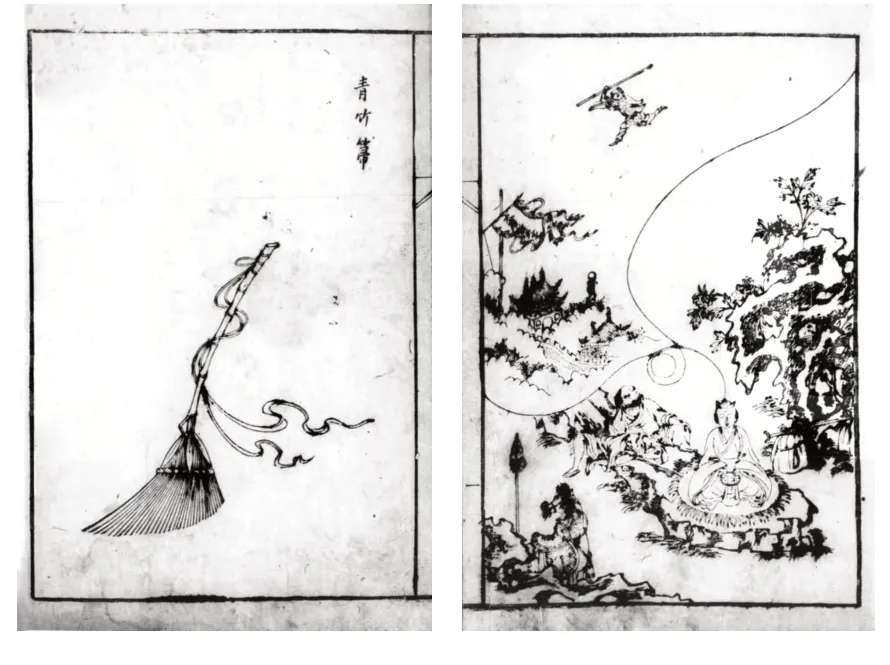

相較于《李笠翁先生閱十種傳奇》副圖中強調意境的山水圖繪和以觀賞性為主的花鳥圖繪,崇禎年間的另一批書籍呈現出更為復雜的視覺形式。書中插圖的副圖不但強調圖像視覺性,還著意擴展圖繪裝飾性之外的內涵與隱喻,表現出明顯的圖像評點意識。這些作品包括《西游補》《七十二朝人物演義》,以及筆耕山房所刊《弁而釵》《宜春香質》。《西游補》的副圖描繪各式簡約物品,并以小字標識,分別為“青竹帚”“補天石”“花鏡”“綠珠”“三尺”“驅山鐸”“經線”“簡書”。這些物品作為正文文本的回應,具有明顯的圖像評點功能。如“青竹帚”(圖23),“青”諧“情”,應有掃除情塵之喻意。與《西游補》相似,《七十二朝人物演義》副圖亦為非敘事圖繪搭配小字加以解說,其物多為正文提到的物件,使讀者在閱讀圖繪的過程中可以喚起對相應故事情節的記憶。此外,筆耕山房所刊《宜春香質》在插圖內容和題材上與《弁而釵》大致相同,皆題寫相關詩詞韻語,但是并未添加花邊錦欄作為裝飾。相較于《西游補》《七十二朝人物演義》副圖標注物品名稱的做法,筆耕山房所刊兩書副圖更側重物所表達的含義,并借助與小說情節相呼應的詩詞韻語傳達出來。

圖23 《西游補》插圖“青竹帚” 崇禎十四年 中國國家圖書館藏

可見,晚明小說中圖像評點的出現,實則結合了副圖本身的文字評點形式與圖繪裝飾功能,是插圖自身不同視覺元素不斷整合與改進的結果。那么,從純粹的裝飾題材到具有評點功能之物,物的象征與隱喻緣何參與到晚明小說插圖視覺文化的建構之中?晚明箋譜已出現獨立物象,其中用典者頗多,如天啟六年的《蘿軒變古箋譜》和崇禎十七年所刊《十竹齋箋譜》,箋譜借助與物相關的隱喻傳達出弦外之音,其紋樣已經呈現出讀圖解謎式的意趣。《蘿軒變古箋譜》中的“輞川帚”(圖24)出自唐馮贄《云仙雜記》卷八,講述王維在輞川隱居時地不容塵,“日有十數掃飾者,使兩童專掌縛帚,而有時不給”。前文提及《西游補》中“青竹帚”的插圖,無論在物的主題及其隱喻,抑或小物疊加小字標識的視覺形式,皆是對箋譜圖繪的借鑒與挪用。

圖24 《蘿軒變古箋譜》之“輞川帚” 天啟六年(1626) 上海博物館藏

但是,若將書籍出版置于整個晚明的藝術中繼續追問,物的象征與隱喻緣何進入這一時期的視覺文化之中?事實上,早于《蘿軒變古箋譜》《十竹齋箋譜》,陳洪綬于萬歷四十七年創作的十二開水墨《摹古圖》已出現對物的隱喻。其中《蝴蝶紈扇》(封三,圖2)描繪鐫繡菊花紋飾的紈扇,扇子邊緣停落一只蝴蝶,蝴蝶在紈扇的遮擋下半隱半現,呈現出虛實相生之感;《銅盆映月》(封三,圖3)描繪錦衭之上放置銅盆,盆中水波蕩漾映出月亮之影,有女子月下獨坐之隱喻;《妝臺銅鏡》(封三,圖4)描繪銅鏡、發髻、發簪以及對鏡的花枝,這些皆是女性的象征;另有一開《垣石孤鳥》(封三,圖5)描繪枯枝之上佇立的一只孤鳥,畫面特別強調了垣石與樹枝的背景,暗示出孤寂的感情。陳洪綬筆下這種虛實相生、以物喻人的繪畫手法,在晚明小說插圖中亦有類似表現。如筆耕山房所刊《宜春香質》中《月集》第一則副圖(圖25)描繪梅枝現于鏡子內外,表現出虛實交錯的意境,以“花鏡”這一物象隱喻主人公處于虛實難分的夢境,類似圖繪亦見于《西游補》插圖。小說插圖中的“花鏡”圖繪,圖式上與陳洪綬的《妝臺銅鏡圖》類似,意趣上則接近他的《蝴蝶紈扇圖》。盡管《摹古圖》為陳洪綬早期的繪畫作品,但是這一獨出機杼的繪畫形式以及對物的隱喻之探索,或為此后書籍出版中物的象征意味與小說插圖的圖像評點提供了借鑒。

圖25 《宜春香質》之《月集》第一則副圖 崇禎年間 日本天理大學圖書館藏

晚明書籍“前正后副”的插圖形式,副圖中山水、花鳥和人物的題材很大程度上借鑒了文人繪畫的內容與風格,同時花鳥小景亦常署諸家之名,表明這一時期的書籍刊刻對文人趣味的模仿與追隨。版畫插圖中物的裝飾和圖像評點,亦表現出晚明文人間流行的玩物、賞物之風在書籍中的延伸。文化精英反復提及物在其日常生活中的角色,表現出對玩物的執迷。文震亨《長物志》論及了日常生活及物質體驗中的各式物品,包括花木、水石、禽魚、書畫、幾榻、器具、衣飾、舟車、蔬果、香茗等,表現出對物全方位的品評與鑒賞。這些物品大多出現于崇禎年間小說副圖中,文人品味玩物的風尚與書籍插圖對物的極具巧趣的圖繪營建,都表現出對物所帶來的感官與趣味滿足的強調。

結 語

本文以崇禎年間筆耕山房所刊《弁而釵》插圖為中心,探討了其以物作為裝飾與評點的插圖形式。此書副圖以物的圖繪、花邊錦欄、詩詞韻語等多樣化的方式回應正文文本的敘事場景,呈現出一個具有多重關聯的圖文網絡。這一視覺形式的意義在于,打破了傳統小說平鋪直敘的插圖模式,開辟了多維度的以圖釋文的新型圖文關系。

對于物隱喻形式的視覺呈現,從陳洪綬的畫作《摹古圖》,到箋紙、箋譜的紋飾,再到小說插圖的應用,表現出特定藝術風尚在不同媒介中的傳播與演繹。陳洪綬在晚明曾參與一系列版畫的創作,雖然無法確定崇禎年間以物評點的小說插圖與其是否存在直接關聯,但陳洪綬之類的晚明畫家對書籍插圖的參與,很大程度上促進了版畫藝術與傳統繪畫的交流互動,這為小說插圖開辟文人趣味的別樣空間提供了更多可能性,亦推動了晚明版畫文人化的發展趨勢。

另外值得進一步思考的是,崇禎年間小說以物評點的插圖風尚的地域性與創作群體。《弁而釵》《宜春香質》《七十二朝人物演義》皆刊刻于杭州,它們不僅刊刻年代相近,插圖的評點之物在題材與視覺表現上也有相似性。同時,其刻繪人員亦存在交集:《七十二朝人物演義》為陸武清繪、項南洲與洪聞遠合刻,三人同為筆耕山房所刊《醋葫蘆》的刻繪者。陸璽除《弁而釵》外,還與陸武清共同參與了《李卓吾先生批點西廂記真本》的繪制。盡管晚明版畫中的玩物之趣已蔚然成風,但小說插圖中圖像評點并未普遍流行。該插圖形式是否主要流行于杭州書坊,且出自一批具有關聯的特定畫工群體,值得進一步探討。

① 《弁而釵》現存中國國家圖書館藏鄭振鐸全本及殘本、臺北故宮博物院藏本、東京都立中央圖書館藏本。各本插圖在順序和數量上稍有差異,但皆為筆耕山房刊本。東京都立中央圖書館藏本存序跋、目錄及插圖17頁34幅,其中序跋為此本獨有。

② 金秀玹:《明末?????〈宜春香質〉〈弁而釵〉????????玩物???????》,《??????》第61輯,(韓國)中國小說學會2020年版。

③ 鄭子成:《東京都立中央圖書館藏〈弁而釵〉考》,黃仕忠主編:《戲曲與俗文學研究》第9輯,社會科學文獻出版社2020年版。

④ Robert E.Hegel,“Picturing the Monkey King:Illustrationsof the 1641 Novel”,M ingW ilson and Stacey Pierson(eds.),&,London:PercivalDavid Foundation of Chinese Art,2006,pp.175-191.

⑤[22] 馬孟晶:《〈隋煬帝艷史〉的圖飾評點與晚明出版文化》,《漢學研究》第28卷第2期,學苑出版社2010年版。

⑥ 龔宗杰:《符號與聲音:明代的文章圈點法和閱讀法》,《文藝研究》2021年第12期。

⑦ “(岳)少時常挾彈出洛陽道,婦人遇之者,皆連手縈繞,投之以果,遂滿車而歸”(《晉書》,商務印書館1934年版,第112頁)。

⑧⑩ 逯欽立校注:《陶淵明集》,中華書局1979年版,第161頁,第160頁。

⑨ 關于“歸去來辭”題材繪畫的研究,參見衣若芬:《宋代題“詩意圖”詩析論:以題〈歸去來圖〉〈憩寂圖〉〈陽關圖〉為例》,《中國文哲研究集刊》第16期,(臺灣)“中央研究院”中國文哲研究所2000年版;袁行霈:《陶淵明影像:文學史與繪畫史之交叉研究》,中華書局2009年版。

[11] 醉西湖心月主人編:《弁而釵》,明崇禎年間筆耕山房刊本,中國國家圖書館藏。

[12] 醉西湖心月主人編:《弁而釵》序,明崇禎年間筆耕山房刊本,東京都立中央圖書館藏。

[13] 晚明版畫中不同時空人物的交錯,亦見于閔齊伋本西廂記版畫《會真圖》(陳研:《作為藝術的題款時間——論德藏〈會真圖〉的紀年題款》,《文藝研究》2014年第3期)。

[14] 蘭陵笑笑生著,白維國、卜鍵校注:《金瓶梅詞話校注》,岳麓書社1995年版,第2471—2472頁。

[15] “萬里橫歌探虎穴,三杯拔劍舞龍泉。”鮑方校點:《李白全集》,上海古籍出版社1996年版,第141頁。

[16] 中華書局編輯部點校:《全唐詩》卷三八八,中華書局1999年版,第4392頁。

[17] “禪心已作沾泥絮,不逐春風上下狂。”姜劍云:《禪詩百首》,中華書局2008年版,第186頁。

[18] 鮑方校點:《李白全集》,上海古籍出版社1996年版,第181頁。

[19] “愿將一滴楊枝水,灑作人間并蒂蓮。”張岱著,林邦鈞注評:《西湖夢尋注評》,上海古籍出版社2013年版,第132頁。

[20] “英氣凜凜磨青冥。”謝枋得:《疊山集》卷三,《四部叢刊續編·集部》第70冊,上海書店1985年版,第539—541頁。

[21] 齊東野人編演,不經先生批評:《隋煬帝艷史》,明崇禎四年人瑞堂刊本,哈佛大學燕京圖書館藏。

[23] 關于明清箋紙中花式邊框的討論,參見梁穎:《說箋》,上海科學技術文獻出版社2012年版,第73—102頁。

[24] 趙豐主編,徐錚著:《美國費城藝術博物館藏絲綢經面研究》,東華大學出版社2019年版,第266頁。

[25] 《史記》卷二八,中華書局2014年版,第1647—1648頁。

[26] 王嘉撰,蕭綺錄,齊治平校注:《拾遺記》,中華書局1981年版,第20頁。

[27] 此書插圖為集體創作,每幅皆書寫出自戲曲文本的詩文并署不同繪者之名。陸璽所繪為第11幅雙頁連式插圖,插圖右上方鐫題詩“一個筆下寫幽情”及“陸璽”之名。

[28] 《玉茗新詞四種》,明萬歷四十六年雕蟲館校定本,美國伯克利加州大學東亞圖書館藏。

[29] 伏滌修、伏蒙蒙輯校:《西廂記資料匯編》,黃山書社2012年版,第212頁。

[30] 關于德藏本《會真圖》中圖繪及器物象征性的討論,參見董捷:《德藏本〈西廂記〉版畫及其刊刻者》,《新美術》2009年第5期;陳研:《“借禪以為詼”:〈會真圖〉第二圖研究》,《新美術》2017年第1期。

[31] 馬孟晶在《西廂記》版畫的研究中,亦關注到山水畫、花鳥畫介入晚明書籍插圖的現象,并指出這表現出插圖敘事性與裝飾性因素的消長(馬孟晶:《耳目之玩:從〈西廂記〉版畫插圖論晚明出版文化對視覺性之關注》,《美術史研究集刊》第13期,臺灣大學藝術史研究所2002年版)。

[32] 《李笠翁先生閱十種傳奇》藏于中國國家圖書館,這十種傳奇分別為:《喜逢春》《春燈謎》《鴛鴦棒》《望湖亭》《荷花蕩》《花筵賺》《長命縷》《金印合縱記》《鳳求凰》《四大癡》。

[33] 阮大鋮:《詠懷堂新編十錯認春燈謎記》,崇禎年間刻本,中國國家圖書館藏。

[34] 目前學界關于筆耕山房及所刊書籍的考證,皆將其時間定于崇禎年間(侯忠義主編:《明代小說輯刊》第2輯第2冊,巴蜀書社1995年版,第759—760頁;陳慶浩、王秋桂主編:《思無邪匯寶》第6冊,臺灣大英百科股份有限公司1995年版,第18頁;吳存存:《〈弁而釵〉與〈宜春香質〉的年代考證及其社會文化史意義發微》,《東方文化》1994年第1期)。

[35] 關于晚明箋譜中的典故和隱喻,參見王宗光:《十竹齋箋畫典故略述》,《東南文化》1994年第5期;蕭麗玲:《隱喻型的生產模式:〈十竹齋箋譜〉的編輯原則》,《漢學研究》第28卷第2期,學苑出版社2010年版。

[36] 《云仙雜記》,中華書局1985年版,第60頁。

[37] 巫鴻、王正華曾關注到陳洪綬《摹古圖》對女性主題的表現及圖繪之物隱喻的手法[巫鴻:《中國繪畫中的“女性空間”》,生活·讀書·新知三聯書店2019年版,第399—402頁;王正華:《女人、物品與感官欲望:陳洪綬晚期人物畫中江南文化的呈現》,《網絡與階層:走向立體的明清繪畫與視覺文化研究》,(臺灣)石頭出版股份有限公司2020年版,第43—78頁]。

[38] 關于文震亨《長物志》的研究,參見柯律格:《長物:早期現代中國的物質文化與社會狀況》,高昕丹、陳恒譯,洪再新校,生活·讀書·新知三聯書店2015年版。此外,關于晚明“物”的研究,亦可參見巫仁恕:《品味奢華:晚明的消費社會與士大夫》,中華書局2008年版;趙強:《“物”的崛起:前現代晚期中國審美風尚的變遷》,商務印書館2016年版。

[39] 關于筆耕山房所處地域的判定,主要依據為其所刊小說編纂者之筆名,筆耕山房《弁而釵》《宜春香質》的作者為“醉西湖心月主人”,《醋葫蘆》編者名“西子湖伏雌教主”。此外,葛永海指出,《醋葫蘆》文本中體現出杭州地域文化特征,包括杭州風光和方言(葛永海:《古代小說與城市文化研究》,復旦大學出版社2004年版,第158—188頁)。