池塘養(yǎng)魚廢水底排污生態(tài)治理模式探討

鄭州市農村能源環(huán)境保護站 王秋紅

集約化水產養(yǎng)殖過程中,未經處理的養(yǎng)殖廢水直接排放到天然水體中,容易造成農業(yè)生態(tài)環(huán)境惡化。養(yǎng)殖水體中的主要污染物是魚的糞便,其向水體中釋放大量的營養(yǎng),促使水體富營養(yǎng)化,導致魚病頻發(fā),養(yǎng)殖戶大量用藥,對環(huán)境造成影響,同時水產品質量也會存在安全隱患。池塘養(yǎng)魚廢水底排污生態(tài)治理模式是一種魚糞快速高效收集、變廢為寶資源化利用的技術模式,對推進農業(yè)和水產養(yǎng)殖業(yè)的綠色健康發(fā)展具有重要意義。

一、模式介紹

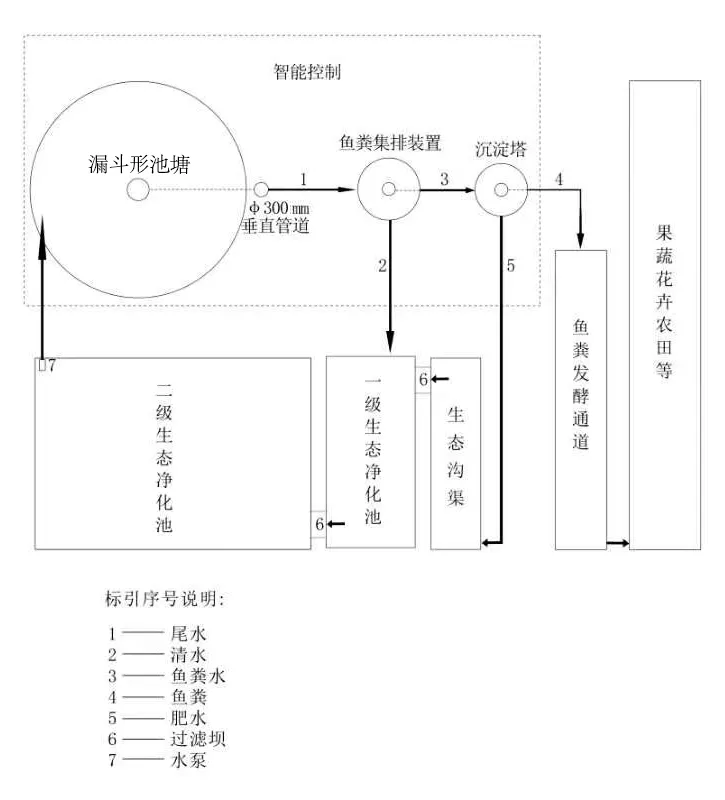

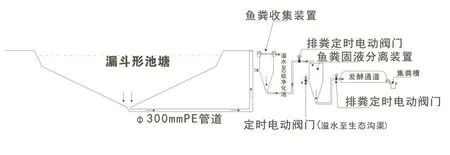

池塘養(yǎng)魚廢水底排污生態(tài)治理模式具有節(jié)能、節(jié)地、節(jié)水、簡單、靈活、高效等優(yōu)點,該模式經過科學設計改變了傳統(tǒng)池塘養(yǎng)殖模式的弊端,通過漏斗形底部的高效集污排污(見圖1),將糞便、殘餌分離出養(yǎng)殖水體,通過沼氣發(fā)酵處理作為肥料,養(yǎng)殖尾水通過生態(tài)凈化處理循環(huán)利用,使水產養(yǎng)殖實現環(huán)境優(yōu)美、產品優(yōu)質、效益提升的目的。

圖1 池塘養(yǎng)魚廢水底排污生態(tài)治理示意圖

二、適用條件

池塘養(yǎng)魚廢水底排污生態(tài)治理模式適合不同品種養(yǎng)殖,從鯉魚、草魚、鯽魚等大宗淡水品種到名優(yōu)水產品加州鱸魚、鱖魚、斑點叉尾鮰魚、觀賞魚中的錦鯉等。

三、技術要點

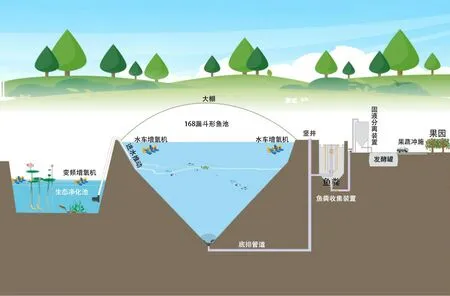

(一)池塘

池塘圓形漏斗狀,在土基上挖制而成。以直徑30 m 為例,池深4.5~5 m。池埂內坡比1:1,池底坡比 1:4~6,池埂高于原地面1~2 m。池塘底部中心點為最低處,距池塘上口垂直深5 m。池塘底部中心點設置排污口,排污口內下埋排污管道連接到池塘外的排污點。排污口外側埋設排水管道連接到池塘外的排水井,用于排水循環(huán)(見圖2)。池塘底部斜坡平整,便于池底污物向中心點集中排出。所有邊坡和池底表面先用土工布覆蓋,土工布上邊再鋪設防滲膜,保障養(yǎng)殖用水不滲漏。

圖2 養(yǎng)殖池塘設計示意圖

池塘中配套1 臺葉輪式增氧機、2 臺水車式增氧機,葉輪增氧機以曝氣增氧為主,水車式增氧機除增氧作用外還起到推動池水旋轉的作用,使池水轉動形成渦流并將池中污物向池底排水口集中后排出池外,保證池塘水體始終處于潔凈狀態(tài),保證養(yǎng)殖環(huán)境優(yōu)良,為養(yǎng)殖水產品提供良好的生長環(huán)境。

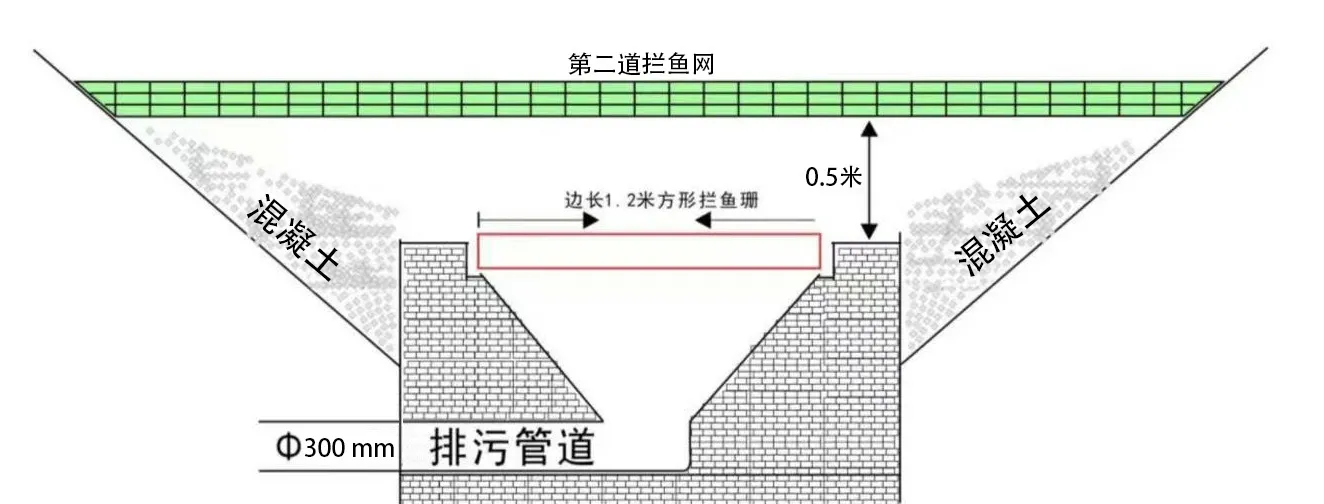

(二)池底排污口

池底中央最深處設置長1 m、寬1 m、深0.6 m 磚混結構的漏斗狀排水口,連接直徑300 mmPE 管道(見下頁圖3)。

圖3 池底排污口設計示意圖

(三)魚糞收集

深度在4 m 以上漏斗形設計、水車式增氧機推水,形成渦流,殘餌、糞便能夠快速集中于魚池中央最深處排污口及排污管道內。循環(huán)水造成落差使糞便、殘餌經底排污管道自動進入魚糞分離裝置,達到糞、水分離并排出養(yǎng)殖水體(見圖4)。

圖4 魚糞高效收集系統(tǒng)示意圖

魚糞收集裝置后面安裝魚糞固液分離裝置,配套定時開關和電動閥門,魚糞收集裝置與排污管道相連,魚糞、殘餌從漏斗池塘底部排污口由管道進入收集裝置,經過減緩流速,大顆粒魚糞沉集到收集裝置底部,上部清水由出水堰溢出。定時開啟電動閥門,收集裝置底部的魚糞進入固液分離裝置,通過靜水沉淀原理,再次將魚糞和水分離,高效收集魚糞并進行發(fā)酵處理。

(四)生態(tài)凈化系統(tǒng)

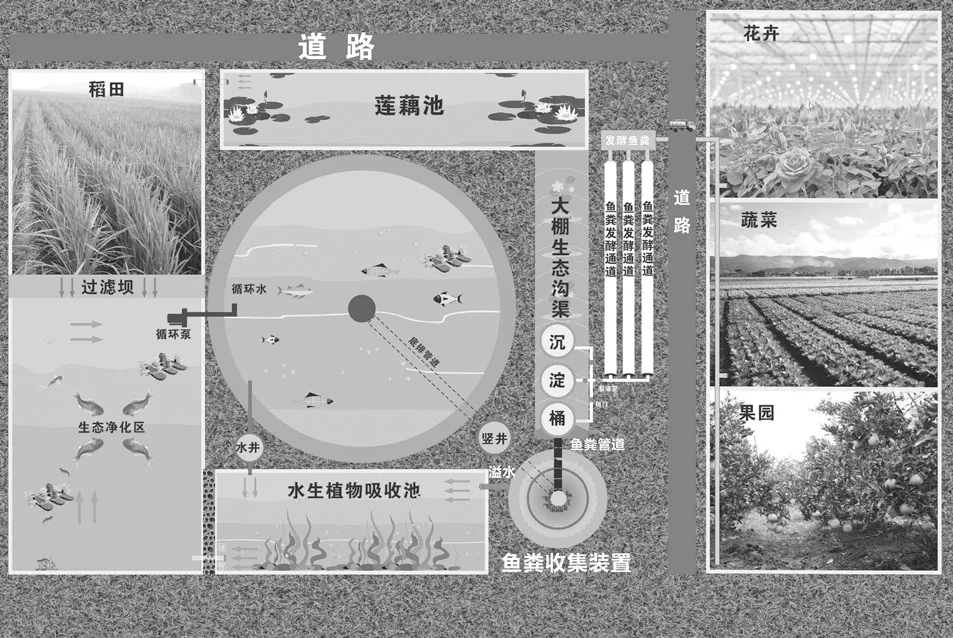

養(yǎng)殖尾水首先進入魚糞分離裝置,上部清水經兩級凈化池中的浮游動植物、鰱鳙魚、蝦蟹、底棲動物等形成食物鏈,凈化水質,然后由循環(huán)泵回抽到漏斗形池塘,實現養(yǎng)殖用水循環(huán)利用。將固液分離裝置分離出的肥水通過生態(tài)溝渠微生物、水生植物吸收利用,末端由過濾壩進入兩級凈化池,最后回抽到漏斗形魚池,達到零排放(見圖5)。

圖5 生態(tài)循環(huán)系統(tǒng)平面圖

(五)魚糞發(fā)酵

固液分離出來的較干魚糞通過管道流入沼氣發(fā)酵池,經過厭氧發(fā)酵后,產生的沼氣可以燒水做飯,也可以沼氣發(fā)電滿足養(yǎng)殖廠電力自用(見圖6)。

圖6 魚糞發(fā)酵

四、應用效果

該模式得到了廣大養(yǎng)殖戶的高度認可,在中牟縣、滎陽市大力推廣應用,取得了一定的生態(tài)效益和經濟效益。

(一)生態(tài)效益

該模式的生態(tài)養(yǎng)殖系統(tǒng)全部鋪設防滲膜,進排水網路采用預埋管道,所有養(yǎng)殖環(huán)節(jié)均不滲漏到地下,不會造成地下水污染。富含殘餌、排泄物的養(yǎng)殖尾水集污排污后經過凈化系統(tǒng)回流以及沼氣發(fā)酵處理后用作蔬菜、糧食肥料。凈化區(qū)域還可以種植水生花卉、水生蔬菜等水生植物,通過植物調節(jié)大氣環(huán)境、美化漁業(yè)生產環(huán)境,實現了生產、生態(tài)、生活的良好“三生”效應,同時還能帶動觀光休閑農業(yè)的發(fā)展。

(二)經濟效益

該模式建設、運行成本低,生態(tài)高效,充分體現了其實用性、經濟性、高效性和生態(tài)性特點。生態(tài)養(yǎng)殖池塘是傳統(tǒng)池塘產量的5~10 倍,每667 m2產量在1.5 萬kg 以上,生產能力極大提高。水的循環(huán)利用可以節(jié)約水資源50%,集約化生產節(jié)約土地50%以上,300 W 低功率水泵人為形成流水養(yǎng)魚,有效地降低了養(yǎng)殖成本。