青島膠東國際機場生態海綿城市建設實踐

宗萍萍,周 航,陳鳳琴

(1.山東省水利科學研究院,山東省水資源與水環境重點實驗室,山東 濟南 250014;2.青島國際機場集團有限公司,山東 青島 266300)

2014 年10 月11 日,青島膠東國際機場獲國務院、中央軍委聯合批復。一期建設面積15.4 km2,建設2 條跑道,其中東側跑道按照4F 標準規劃設計,西側跑道按照4E 標準規劃設計;遠期規劃面積約30.7 km2,滿足年旅客吞吐量5 500 萬人次需求。2015 年10 月,青島膠東國際機場工程正式開工,2021 年8 月2 日正式從原青島流亭機場轉場運營。

1 雨水外排條件

青島膠東國際機場位于青島膠州市東北的碧溝河、南膠萊河和大沽河三河交匯處,場址地勢低洼。機場總平面大體上劃分為飛行區、航站區、貨運區、機務維修區、工作區五大部分。為節省土石方工程投資,機場采用土石方自平衡的建設方案,防洪排澇體系采用“圍起來、排出去”的策略。“圍”即根據新機場場址與3 條河道的相對關系,主要是利用西南側碧溝河、東側南膠萊河和大沽河河道堤防與西北側的防洪堤對自身區域進行包圍保護,防止外圍洪水侵入;“排”即采取強排的方式將新機場區域內部澇水外排,滿足內澇防治設計重現期50 年一遇的設計標準,以航站樓為高點,分別向四周劃分匯水面積,共建設5 個雨水系統。采用“蓄排平衡”的排水方式,1~4 號排水分區分別匯入1~4 號調蓄水池;機場1#、2#、3#調蓄水池經排澇泵站“強排”提升后,最終匯入改道碧溝河;機場4#調蓄水池經排澇泵站“強排”提升后,最終匯入南膠萊河;5 號排水分區為機場南工作區,全部采用重力流排放,雨水匯集至下游“韓信溝”低點,經韓信后排澇泵站,最終進入大沽河。

2 生態海綿機場建設指標確定

2.1 年徑流總量控制率

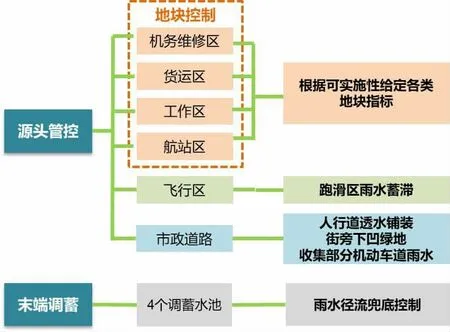

采用“源頭控制+末端調蓄”的整體策略,源頭新建地塊通過目標管控,確定年徑流總量控制率目標。飛行區采用跑滑區部分綠地下凹處理,市政道路人行道和非機動車道透水鋪裝,并在適宜條件下收集機動車道雨水,末端調蓄池對雨水徑流進行兜底控制。

圖1 新機場年徑流總量控制策略

根據《建筑與小區雨水控制及利用工程技術規范》[1]中規定,結合機場各分區建設內容,加權平均計算得出各個分區的徑流系數。源頭控制調蓄容積等于各具有調蓄功能的生態海綿低影響開發設施調蓄容積之和,其中各生態海綿低影響開發設施調蓄容積等于各設施面積與蓄水深度的乘積,而調蓄容積等于調蓄設施個數與調蓄設施容積乘積。采用《海綿城市建設指南—低影響開發雨水系統構建(試行)》[2]容積法來反算設計降雨量。

式中,H 指各地塊的設計降雨量,V 指各地塊的源頭控制調蓄容積,φ 指各地塊的綜合雨量徑流系數(海綿措施實施后),F 指各地塊的面積。

各功能區分別計算年徑流總量控制率后,根據匯水面積加權平均,得到源頭控制調蓄容積,反算出各分區對應設計降雨量25.5 mm,計算出源頭控制部分年徑流總量控制率為72%。根據調蓄池防洪功能,最高蓄水高度按1 m 計算,考慮池底存在死庫容和淤積影響,機場四個調蓄池總容積按19.06 萬m3計算,反算調蓄池對應設計降雨量為18.2 mm。考慮末端調蓄池的調蓄容積后,反算整個機場建設對應的設計降雨量為43.7 mm。計算全場區整體年徑流總量控制率為85%。數據詳見表1。

表1 青島膠東國際機場年徑流總量控制率計算匯總表

2.2 水環境質量及污水處理率

采用的控制策略為點源全收集全處理,面源污染源頭減排,末端調控。依據《青島新機場工程環境影響報告書》,場內污廢水均經處理后排放,雨水不影響地表水水質。在污水全收集全處理、雨水調蓄的基礎上,機場建設加大地塊內部源頭控制,進一步凈化雨水,在上游來水為III 類的條件下,可實施不影響III 類水質達標的目標。點源污染中生活污水和生產污水經污水管網和泵站提升后進入崇杰污水處理廠和規劃韓家村污水處理廠處理;其中餐飲、機務維修區廢水和車輛設施清洗廢水經隔油池、沉淀或沉砂池預處理達標后再接入市政管網。

2.3 城市面源污染控制

根據《海綿城市建設指南—低影響開發雨水系統構建(試行)》[3],源頭地塊的生態海綿低影響措施對面源污染(以SS 計)具有一定的削減作用,即年SS 總量去除率=年徑流總量控制率×生態海綿低影響措施對SS 的平均去除率,其中下沉式綠地、綠色屋頂、透水鋪裝等設施SS 的平均去除率取值分別是30%、70%和80%;根據年SS總量去除率=年徑流總量控制率×生態海綿低影響措施對SS 的平均去除率,分別計算源頭地塊對面源污染的削減量,核算源頭地塊對面源污染削減總量的貢獻率為30.6%。

雨水調蓄池可以通過合理的設計,可以起到雨水沉淀池的效果。根據左曉俊[4]、胡榮庭[5]所得的城市降雨中不同粒徑顆粒分布和沉淀去除效率,調蓄池停留時間按24 h 考慮,蓄水高度為1 m,計算一般雨水調蓄池對于SS 的去除效率為82%。同時,考慮到新機場雨水調蓄池以保障防洪安全為主,在雨量較大時通過泵站外排雨水,其對應年徑流總量控制率為63%。綜合計算青島膠東國際機場調蓄水池對面源污染物(以SS 計)的削減率為53%。調蓄池的沉淀作用進一步削減SS,經計算調蓄池對面源污染削減總量的貢獻率為35.9%。機場場區整體面源污染削減率(以SS 計)為66.5%,見表2。

表2 新機場面源污染物削減率(以SS 計)整體計算表

2.4 雨水資源利用率和污水再生利用率

采用“雨水和再生水聯用”策略,優先使用雨水。飛行區、貨運區和機務維修區主要為雨水資源利用,通過建設地塊內部雨水利用設施和從3號調蓄池取用雨水,進行旱天道路澆灑和綠地澆灌。航站區和工作區通過建設再生水管網,雨季時1#、2#雨水調蓄池內水位較高,雨水經處理設施處理后去除SS、COD、病原微生物等污染物,可滿足《城市污水再生利用城市雜用水水質》(GB18920-2002)作為非常規水水源;非雨季時可通過購買崇杰污水處理廠的再生水作為水源,用于綠化澆灌、道路澆灑,部分地塊建筑內部沖廁、2#能源站及能源中心冷卻用水補充水等。

以青島市典型年2012 年降雨量為數據基礎,計算新機場雨水資源利用率。2012 年降雨量632.9 mm,大于2 mm 降雨日47 d,據計算統計,青島膠東國際機場年可利用雨水量為70 萬m3。根據《海綿城市建設績效評價與考核指標(試行)》(建辦城函〔2015〕635 號),雨水資源利用率指雨水收集并用于道路澆灑、園林綠地灌溉、市政雜用、工農業生產、冷卻等的雨水總量(按年計算,不包括匯入景觀、水體的雨水量和自然滲透的雨水量),與年均降雨量(折算成毫米數)的比值,計算青島膠東國際機場雨水資源利用率為7.4%。根據新機場控規給水工程規劃,新機場預測近期年污水總量約865 萬m3,再生水使用量147 萬m3。計算青島膠東國際機場污水再生利用率為17%。

3 生態海綿機場建設實踐

青島膠東國際機場通過落實“源頭減排—過程控制—系統治理”的生態海綿城市建設思路,形成全場分布的源頭低影響開發措施體系。新建地塊根據管控目標進行地塊內生態海綿城市建設設計和施工;市政道路全部采用人行道和非機動車道透水鋪裝、街旁下凹式綠地,并設置生物滯留設施,收集凈化機動車道雨水;飛行區在充分保障飛行安全的條件下進行下凹式綠地設計;通過現狀低洼地區和末端調蓄水池,滿足新機場防洪需求,解決內澇隱患。青島膠東國際機場通過“灰綠結合,突出綠色”的海綿措施,實現全部海綿城市建設規劃目標指標。根據國務院文件、住房城鄉建設部印發的《海綿城市建設績效評價與考核辦法(試行)》(建辦城函〔2015〕635 號)及《青島市海綿城市專項規劃(2016-2030)》,結合新機場海綿城市建設實際問題和需求,青島膠東國際機場工程海綿機場建設指標完成對比情況見表3。

表3 青島膠東國際機場工程海綿機場建設指標完成對比情況

4 建設經驗總結

4.1 蓄排平衡體系,保障低洼場區水安全

青島膠東國際機場最大的問題和風險在于機場場平遠低于周邊河道洪水位,防洪防澇安全是重中之重。機場通過“蓄排結合”的方式建設4座大型調蓄水池和配套泵站,利用模型模擬技術,將調蓄水池消減峰值流量和強排泵站的不同規模相結合,確定最優規模,達到機場設計的50年一遇排澇標準。工程的實施大大減少了填方量,降低了項目投資,為其他類似低洼地勢場區建設或城市開發的內澇防治手段提供了切實可行的解決方案。

4.2 綜合人工濕地,示范大型公建海綿建設

新機場航站區綜合海綿工程建設為類似大型公共建筑的屋面雨水收集、人工濕地建設、雨水回用系統、海綿措施與傳統措施綜合利用等提供了很好的實踐示范。該工程實施后,航站區徑流總量控制率可達到約85%,SS 綜合去除率可達66.5%,同時可減少大型公共建筑內澇風險,充分利用雨水進行景觀補水,具有極佳的景觀視覺效果。

4.3 雨水再生水聯用,利用非常規水資源

采用“雨水和再生水聯用”的非常規水資源利用策略,通過管網建設,使用雨水調蓄池和再生水廠作為非常規水利用的雙重水源。一方面充分利于調蓄水池蓄積雨水,建設雨水處理站,將處理的雨水廣泛應用于機場其他功能區的道路澆灑、綠化澆灌、冷卻水補水,機場水資源利用率可達7.4%(典型年2012 年降雨量計算);另一方面在雨水量不足的情況下,回用再生水,達到綠色機場建設的水資源生態循環特色,再生水回用率可達17%;每年可替代自來水約217 萬m3,占總用水量的19%。

4.4 制定綜合措施,探索北方城市道路海綿建設

針對青島市特點的市政道路雨水收集,機場建設將含有機污染和重金屬污染較為嚴重的機動車道路的初期雨水徑流引入碎石溝、下凹式綠地、雨水花園、潛流式濕地進行處理,對城市面源污染中最嚴重的市政道路污染進行控制。該工程的實施對青島市市政道路海綿城市設計和建設方案,乃至北方地區市政道路的雨水收集、消納、處理的探索,都具有一定意義。

青島膠東國際機場的建設實現了低影響開發措施的綜合集成和系統運用,按照“海綿機場”建設思路,構建了融雨洪調蓄、水體景觀、地下水補給、生物多樣性保護等多功能為一體的生態基礎設施,充分發揮了海綿機場的綜合生態服務示范作用。