向著更好更高的目標前進

——華燦獎八年來的創新與發展

◎謝 冰 孟 彬

2022 年4 月2 日, 在北京、 臺北、 昆山、 武漢等地, 第七屆兩岸新銳設計競賽·華燦獎 “云頒獎儀式” 正在進行。 祖國大陸與臺灣現場連線、 云端相聚, 交流互動、 氣氛活躍。 以線上線下相結合的方式,以多地視頻連線的形式, 與會領導為獲獎者和獲獎單位代表 “云頒獎”,這是借助互聯網拓展對臺交流空間的一次成功嘗試。

臺生周宥希是本屆華燦獎的獲獎者之一, 他與大陸同學攜手獲得 “兩岸合作賽道” 一等獎。 對于獲獎, 他表示: “團結的力量是無窮的, 華燦獎開啟了我與大陸同學的合作創作之旅, 我們共同設計了兩岸傳承中華傳統文化的創新作品, 促進了兩岸青年的相互理解、 溝通交流和融合發展,希望華燦獎能在未來更加璀璨。” 他的話代表了眾多獲獎者的心聲。

華燦獎自2014 年創辦至今, 已成功舉辦七屆, 是首個作品征集覆蓋海峽兩岸暨港澳的設計類大賽。 八年來, 累計參與的兩岸及港澳地區高校和機構百余所, 青年數萬名, 作品七萬余件, 在海峽兩岸和港澳地區產生了廣泛影響。 在推動兩岸青年融合發展方面, 優勢獨特, 成果豐碩,被國臺辦列為對臺交流重點項目, 被教育部納入 “三評一競賽” 保留清單項目的事項之一, 并于2019 年被列入 “全國普通高校學科競賽評估排行榜”。

肩負加強兩岸青年交流重任的華燦獎

民革作為以促進祖國和平統一為工作重點和主要特色的參政黨, 在兩岸關系和平發展的歷史大潮中, 發揮著積極和獨特的作用。 進入新世紀以來, 面對新的形勢, 民革中央以中共中央對臺方針政策為指引, 適時提出民革祖統工作 “四個轉變” 的指導思想, 即將祖統工作重心向參政議政轉變; 工作領域向多向型轉變; 工作渠道向多元化轉變; 工作主題向和平發展轉變。以此為遵循, 民革全黨在促進兩岸青年交流方面, 努力拓展領域, 豐富方式, 擴大交流, 以更大程度地在兩岸青年交流中發揮民革的積極作用。

華燦獎就是因此而誕生的一個活動。

“華燦” 二字, 取中華大地上冉冉升起之璀璨新星之意, 蘊含著炎黃子孫對中華文化走向偉大復興的熱切期望, 飽含著中華兒女對中華崛起的美好期望, 寄托著海峽兩岸暨港澳青年的創業夢想。

2014 年9 月26 日, 本著促進兩岸經濟文化交流、 促進兩岸同胞心靈契合的宗旨, 在成功舉辦了四屆兩岸青年創新創業論壇的基礎上,在民革中央的組織協調下, 中華中山文化交流協會與中國高等教育學會和北京歌華文化發展集團、 北京國際設計周組委會在共同主辦的第五屆兩岸青年創新創業論壇上共同創辦了首屆兩岸新銳設計競賽·華燦獎。

華燦獎以推動中國設計事業的創新發展、增進海峽兩岸暨港澳青年文化交流、 促進兩岸文化創意及相關產業的合作為宗旨, 面向海峽兩岸暨港澳地區45 歲以下青年設計師和藝術設計院校在校師生, 以創新、 時尚、 實用為評審原則, 選拔和培養最具創新意識和培養潛力的青年設計師及團隊。 華燦獎還是首個作品征集覆蓋海峽兩岸暨港澳地區的設計類大獎, 以創新、 時尚、 實用為評審原則。 評委由海峽兩岸和港澳地區的專業評委、 產業評委共同構成,充分體現公平公正原則。

“希望通過舉辦華燦獎, 為兩岸青年設計師搭建一個交流、 展示的平臺, 讓兩岸更多的新銳設計師有機會相互了解, 相互學習, 共同提升創新能力, 為兩岸文化創意產業的發展凝聚優秀人才。” 時任民革中央副主席鄭建邦在首屆華燦獎頒獎儀式的致辭中說。

堅持改革創新, 一屆更比一屆好

從2014 年至2022 年, 華燦獎已經走過了八年歷程。 八年來, 民革中央領導一直高度重視華燦獎活動。 民革中央主席萬鄂湘多次在講話中充分肯定華燦獎, 第十二屆民革中央常務副主席齊續春, 第十三屆民革中央常務副主席鄭建邦, 民革中央副主席劉家強、 張伯軍等領導同志多次出席頒獎儀式, 為獲獎設計師頒獎。八年來, 華燦獎堅持不斷完善和創新, 從首屆只設置視覺傳達、 產品設計、 數字動畫三個競賽類別, 發展到現在已有視覺傳達設計、 數字多媒體設計、 產品設計、 工藝美術、 空間環境、定向主題設計六大競賽主題, 從開始的注重參賽和評獎, 到更加注重產業和市場的融合與轉化, 每一個細節的改進, 每一個新作品的融入,都體現著華燦獎自我的不斷超越, 體現著華燦獎在構建兩岸青年心靈契合的紐帶和實現夢想舞臺方面的努力。

2014 年9 月26 日, 在北京中華世紀壇舉辦的北京國際設計周人才交流推介會暨第五屆兩岸青年創新創業論壇上, 首屆兩岸新銳設計競賽·華燦獎頒獎儀式的獲獎者現場揭曉。 海峽兩岸暨港澳地區共有近500 所學校的3600 多件 (套)作品參賽, 角逐出全場大獎、 最佳新銳設計師、十佳新銳設計師、 優秀新銳設計師和華燦獎普洱咖啡創新設計獎5 大獎項的31 件作品。

從第二屆起, 華燦獎開始關注設計成果轉化, 聯合兩岸青年社團、 文創團體, 通過兩岸人才交流與合作、 選拔與培養, 醞釀為兩岸青年搭建創新創業的落地服務平臺, 并逐步發掘民革黨內外對臺工作的優質資源, 依托民革黨員和黨員所聯系的社會力量, 給華燦獎提供大力支持。 隨著 “民革中央平潭兩岸青年創業谷”正式落戶 “平潭臺灣創業園”, 2015 年11 月3日, 第二屆華燦獎頒獎儀式暨第六屆兩岸青年創新創業論壇在福建平潭舉辦, 首次設立大賽主題為 “互·融”。 共征集兩岸四地千余家參賽高校千余件作品參賽, 并在頒獎儀式后, 舉辦“華燦創業大講堂”, 邀請兩岸青年設計師、 知名設計企業創始人、 文創投資人作為創新創業導師與兩岸四地青年學生圍繞 “互·融” 主題和兩岸青年創新創業進行探討和互動。

2016 年12 月22 日, 第三屆華燦獎頒獎儀式暨第七屆兩岸青年創新創業論壇在全國科技創新的重要高地——北京中關村舉辦。 為響應“大眾創業、 萬眾創新” 號召, 讓 “雙創” 成為發展新引擎, 第三屆華燦獎以 “融·創” 為主題。 在繼承前兩屆重視創意靈感與設計思路的基礎上, 將參選評重點向作品的實用性轉移,進一步激發出兩岸青年設計師的創作熱情, 同時吸引島內青年到大陸發展。 在創新精神的引領下, 本次獎項收到包含400 余件臺灣作品在內的共計2500 余件參賽作品。 第三屆的最大亮點是首次設立定向主題征集, 增加華為手機包裝、 《團仔圓妞》 兒童劇卡通形象設計等專項競賽單元, 助推優秀獲獎作品的成果轉化。 頒獎儀式上, 航天科工智慧海派科技有限公司、團仔圓妞品牌文化發展有限公司等企業與獲獎設計師簽訂了成果轉化協議, 將創意成果轉化為惠及社會大眾的產品, 實現設計師的創業夢想。 同年, 為促進 “華燦獎” 獲獎設計師人才孵化和設計作品成果轉化落地, 為兩岸青年設計師在大陸創業量身打造的專業孵化器——“華燦工場” 在北京正式成立。

從第四屆起, 大賽主題定為 “融·和”。2017 年9 月15 日, 第四屆華燦獎頒獎儀式暨第八屆兩岸青年創新創業論壇在吉林長春舉辦。共收到參賽作品5000 余件, 作品水平較往年再上新臺階, 來自山東工藝美術學院的林曉杰,臺灣實踐大學蔡東伯、 蔡宗翰和青年設計師許玉安獲得2017 年度最佳新銳設計師大獎, 共簽署10 項獲獎作品成果轉協議, 較往屆規模有所擴大。 華燦獎自本屆起不斷提升社會效益, 并逐漸形成企業與設計師、 特別是與臺灣設計師的長期合作。

通過這四屆 “華燦獎” 活動, 借由華燦工場打造的 “華燦兩岸IP 協同創新中心” 已匯聚近百位兩岸優秀設計師, 形成一個兩岸青年不斷拉近心靈距離、 消除隔閡的 “朋友圈”, 以點帶面輻射兩岸文創設計界, 為實現兩岸文創界融合發展營造了良好的氛圍。

2018 年10 月19 日, 第五屆華燦獎頒獎儀式暨第九屆兩岸青年創新創業論壇在四川成都舉辦, 定向主題重市場、 新增設智能獎項和“康養” 設計是這屆的新亮點。 征集到400 余所兩岸高校、 社會文創機構的兩岸設計師參賽作品7529 件套, 較第四屆增長53%。 兩岸青年雙創平臺——華燦工場成都空間正式啟動, 首批入駐平臺的10 家臺灣創業企業與華燦工場進行簽約。

2019 年, 在各方積極努力下, 華燦獎被教育部正式列入 “全國高校學科競賽排行榜”, 獲名次者考研成績和其輔導教師晉升職稱都將獲加分, 因此第六屆華燦獎的參賽作品質量和數量有了大幅提高。 12 月13 日, 第六屆華燦獎頒獎儀式暨第十屆兩岸青年創新創業論壇在廣東珠海舉辦。 共有400 余所海峽兩岸和港澳地區高校及社會單位踴躍參賽, 共征集到 “融·和”主題參賽作品11616 件 (套), 較上屆增長47%。 22 件 (套) 作品獲獎, 其中包含6 件(套) 臺灣作品, 16 件 (套) 大陸作品。 評選出了53 位入圍設計師和8 家最佳組織單位。 福州大學陳炳坤、 傅坤軍、 黃海標以非物質文化遺產 “廈門漆線雕” 為創作素材的作品 《線魂》獲全場大獎。

“八年來華燦獎在匯集海峽兩岸創新資源、推動兩岸青年融合發展等方面, 展現出頗具影響力的獨特優勢。 今后我們要繼續擴大這種優勢, 為促進兩岸青年溝通交流及兩岸社會融合發展貢獻力量。” 談起華燦獎的影響和作用, 民革中央副主席張伯軍在第七屆華燦獎頒獎儀式的講話中說。

成果豐碩、 亮點紛呈的第七屆

第七屆華燦獎由中國高等教育學會、 中華中山文化交流協會和北京歌華文化發展集團共同主辦, 江蘇省昆山市人民政府、 民革中央聯絡部、 中國高等教育學會設計教育專業委員會、北京國際設計周有限公司、 華燦工場 (北京)科技發展有限公司和分賽區各牽頭高校等單位共同承辦, 設有 “視覺傳達設計、 數字多媒體設計、 產品設計、 工藝美術、 空間設計、 定向主題征集” 六大參賽類別。 共征集海峽兩岸暨港澳地區1 千余所高校和機構、 33153 件 (套)作品踴躍參賽, 較前一屆參賽作品數量增長185%, 其中臺港澳地區增長330%。

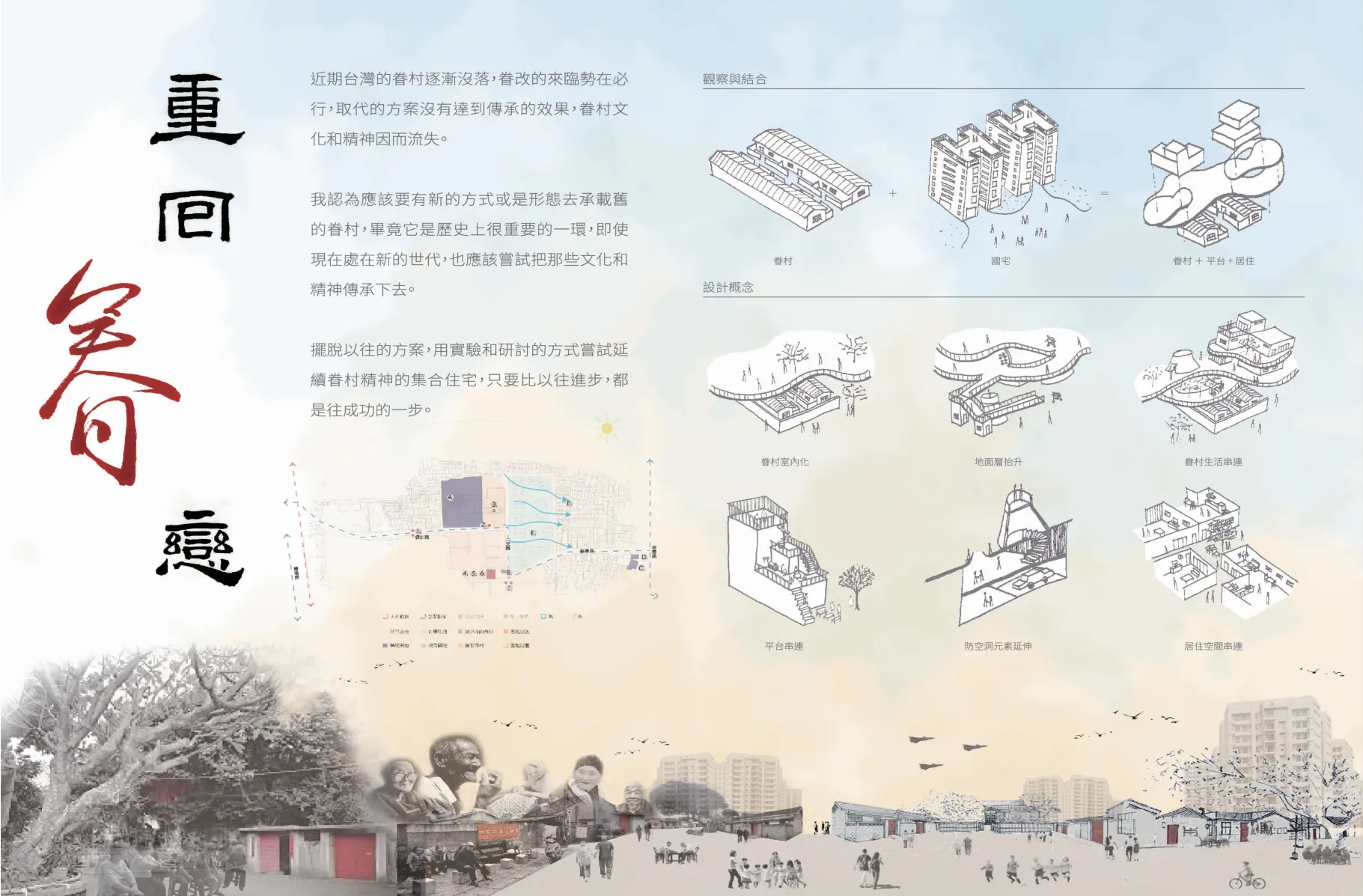

參賽作品的數量、 質量均創歷年之最, 最終角逐出全國賽獲獎作品736 項。 其中全場大獎作品2 項, 由福州大學李喬良作品 《鼓小浪》、 臺灣青年設計師林巧蘋作品 《重回眷戀》獲得; 一等獎作品18 項, 二等獎作品74 項,三等獎作品191 項, 優秀獎作品451 項), 定向主題獲獎作品175 項 (其中一等獎作品10 項,二等獎作品15 項, 三等獎作品28 項, 優秀獎作品122 項), 優秀組織獎28 家, 優秀指導教師206 位。

與前六屆相比較, 第七屆華燦獎進行了更多創新和改革, 也取得了更好的成績。

1.創新工作方法, 參賽作品數量與質量創新高

在宣傳推廣方面, 除張貼活動海報、 發送宣傳資料、 開設線上粉絲專頁等常規宣傳推廣等方式外, 還邀請臺港澳地區設計專家在線上開展多場講座和說明會, 重點推介參與華燦獎對臺港澳青年赴大陸 (內地) 發展的優勢; 在稿件征集方面, 拓寬征稿渠道, 臺港澳賽區合作征集單位數量由1 個增至5 個, 與臺灣中華國際藝文促進交流協會、 臺灣中華杰出青年交流促進會、 臺灣大葉大學、 香港設計總會和澳門科技大學加強合作; 在作品評選方面, 臺港澳賽區提前組織專家進行初審, 確保參賽作品質量。 定向主題征集單位的20 余名專家擔任評委, 其中港澳臺評委以線上方式參加, 對入圍作品進行評審。

圖為第七屆華燦獎全場大獎獲獎作品 《重回眷戀》, 作者為臺灣青年設計師林巧蘋。 該作品是以臺灣眷村改造為主題的實驗性建筑作品。 林巧蘋說: “我在設計作品時, 經歷了臺灣眷村拆遷的過程, 感到自己有責任做好設計來回饋社會, 同時也希望大家能夠關注眷村的發展, 關注社會弱勢群體。”

臺港澳賽區參與投稿高校共55 家, 社會團體26 家, 參賽者千余名, 征集參賽作品1068件 (套)。 臺港澳獲獎作品比例高達39.5%, 且首次斬獲1 項全場大獎。 評委專家充分肯定本屆臺港澳獲獎作品質量好、 市場轉化度高。 臺灣藝術大學原校長謝颙丞表示: “從本屆征稿中看到作品的多元變化, 華燦獎的舉辦對提升海峽兩岸的設計能力、 創意及創新能力有很大幫助, 把創意變成生意, 把創業變產業, 體現臺港澳青年設計師的融創與融合。”

2.完善各項規章制度, 創設兩岸 “合作賽道” 新模式

為了讓華燦獎在匯集兩岸創新資源、 推動海峽兩岸暨港澳青年融合發展方面發揮更大優勢, 同時也為了規范賽事管理, 確保評選工作公平公正進行和賽事的長遠發展, 本屆組委會完善并在大賽官網公布了 《兩岸新銳設計競賽·華燦獎章程》, 制定 《兩岸新銳設計競賽·華燦獎賽區管理辦法》 和 《第七屆兩岸新銳設計競賽·華燦獎評審工作方案》, 同時還建立了約400人的海峽兩岸暨港澳評審專家庫, 為賽事的順利進行提供各種保障。

在賽制方面, 由原來的一級賽制改為賽區賽和全國賽二級賽制, 共建立東北、 華北、 華東、 華中、 華南、 西南、 西北、 香港、 澳門、臺灣十個賽區。 加強與地方高校合作, 總參與單位1004 家, 比上屆增加151%; 為讓大賽更加公平公正, 同時鼓勵兩岸及港澳青年加強交流合作, 由單一賽道改進為 “高校學生賽道”、“青年設計師賽道” (45 周歲以下的非在校生)和 “海峽兩岸暨港澳合作賽道” 三個賽道。 青年設計師的加入, 提升了華燦獎的社會參與度,擴大了社會影響力。 本屆首次設立的 “合作賽道”, 開辟了海峽兩岸暨港澳青年攜手共創的新模式, 在促進兩岸青年交流合作方面取得良好效果, 其中2 項合作作品分獲定向主題的一等獎和三等獎。

3.推動文創融入經濟社會發展, 為成果轉化和人才孵化搭建有力平臺

華燦獎不僅注重獎項的評選, 也非常注重人才的孵化和獲獎作品成果的轉化。 民革中央常務副主席鄭建邦曾提出, “要全力抓好華燦獎工作, 注重與市場結合, 成果轉為產品”。

本屆華燦獎積極推動市場化改革并開啟與城市合作辦賽新模式。 為吸引更多臺灣青年參與, 做好獲獎設計師的成果轉化工作, 華燦獎組委會特與地處東南沿海, 在陸臺商投資最活躍、 臺企最密集、 兩岸經貿文化交流最頻繁地區之一的昆山市開展戰略合作。 以華燦獎為平臺, 誠邀臺港澳地區設計人才在昆創業就業,參與祖國城市建設, 譜寫 “兩岸一家親” 的生動畫卷。

為發揮文創設計賦能鄉村振興的新價值,與蘇州市相城區望亭鎮政府合作, 共同發起“華燦運河” 定向主題征集。 共征集設計作品千余件, 獲獎作品將全部轉化成為望亭鎮鄉村振興建設成果。 為促進設計作品與地方文旅產業結合, 與北京禮物品牌運營管理中心合作, 共同發起 “北京禮物” 定向主題征集, 獲獎作品將由北京國際設計周有限公司負責成果轉化,服務北京市文旅產業發展。 為推動臺港澳地區青年共同關注社會民生議題, 助力社會公益事業發展, 與5A 級公益組織蒲公英中學共同發起“蒲公英·學校即博物館” 定向主題征集。 共征集作品近五百件, 優秀獲獎作品將轉化成為該校博物館展品。 為促進臺港澳青年進一步了解祖國高等教育, 助力教育事業發展, 與中國高等教育博覽會組委會合作, 共同發起高博會文創產品設計定向主題征集。 共征集作品近八百件, 一等獎作品已成功轉化為高博會微信表情包, 其他獲獎作品正在成果轉化中。 大賽組委會的創新與努力獲得了認可。 臺灣獲獎設計師莊琦閔表示: “設計作品充分體現推動高等教育高質量發展的高博會精神。 通過兩岸設計人才交流, 參與市場開發, 獲得商業化落地機會收獲良多。”

華燦工場, 華燦獎成果轉化的搖籃

伴隨著華燦獎而起的, 是華燦工場。 2016年, 為響應國家 “雙創” 號召, 深化華燦獎獲獎設計師人才孵化和獲獎作品成果轉化, 在民革中央的大力支持和指導下, 一些熱衷于兩岸交流工作的民革黨員發起成立華燦工場。 作為建設兩岸青年創新創業和交流服務的平臺和為臺灣青年在大陸創業量身打造的專業孵化器, 華燦工場為臺灣青年在大陸創業提供一系列周到快捷的服務,為他們在大陸實現理想抱負保駕護航。 目前, 華燦工場已在北京、 成都、 珠海成立眾創空間, 為臺港澳獲獎設計師提供免費入駐、 一站式創業服務等諸多幫扶, 包括公司注冊、 創業輔導、 投資孵化以及市場對接等服務, 并已成功孵化了一批臺港澳青創企業, 為幫助臺青扎根大陸進行了探索, 做出了貢獻。 尤其是華燦工場珠海眾創空間, 成為粵港澳大灣區助推海峽兩岸及港澳地區交流與融合的 “雙創” 平臺, 重點發展文創產業和以數字經濟為引領的戰略性新興產業, 為海峽兩岸及港澳地區青年分享粵港澳大灣區紅利、 在大陸追夢筑夢圓夢創造更多發展機遇。 此外, 華燦工場還于2022 年5 月在江蘇昆山市成立 “華燦 (蘇州) 設計中心”, 致力于通過產業化方式發展華燦獎優秀創意設計, 架起設計與文化創意相關產業的跨界和創新融合的平臺。 目前, 華燦工場北京、 成都、 珠海、 昆山四地聯動, 聚焦“十四五” 規劃, 致力于促進京津冀一體化、 成渝地區雙城經濟圈、 粵港澳大灣區和長三角經濟帶區域協調發展。

自成立至今, 華燦工場共累計孵化984 家企業、 申報知識產權2329 件, 提供48 個臺灣學生實習崗位 (其中16 位臺灣實習生留下就業), 累計吸引86 家臺灣企業、 3 家澳資企業和1 家港資企業落戶華燦工場北京中關村眾創空間; 與8 家臺灣企業深度股權合作, 接待兩岸交流人員4500 余人。 2018 年北京空間獲國家級眾創空間認定, 2021 年成都空間獲國家級眾創空間認定, 2021 年珠海空間獲得市級眾創空間認定。 在華燦工場任職多年、 現任董事長的臺胞李偉國2020 年獲四川省首位臺籍 “勞動模范” 稱號, 2019 年獲得北京 “海淀青年五四獎章”。 華燦工場2022 年獲集體 “成都青年五四獎章”。 華燦工場的成立和發展有效促進了兩岸文創產業的協同發展, 也印證了華燦獎正以其獨特魅力吸引著越來越多的臺港澳青年設計師加入到 “華燦” 大家庭中來。

民革中央常務副主席鄭建邦對華燦工場的發展非常重視并作出指示: “華燦工場取得這樣的成績實在不容易, 我們一定要支持華燦工場進一步發展壯大。” 2022 年, 華燦工場將在華燦獎成果轉化與兩岸融合發展的道路上繼續前進。 “華燦工場北京空間” 遷移至海淀區龍徽1910 文創園, 并投資首家華燦設計咖啡廳, 將打造海峽兩岸暨港澳地區青年設計師交流、 展示、 交易空間, 向全國各重點城市復制, 進而打造 “永不落幕的華燦獎園區”。 2022 年華燦工場將正式啟動運營華燦 (昆山) 設計中心, 憑借華燦獎平臺優勢, 借由地方政府、 高校及相關單位, 引入更多優秀設計企業、 人才落地華燦工場各地空間, 通過舉辦設計工作營和工作坊, 參與城市微更新和鄉村振興, 讓更多設計人才深入參與城市高質量發展中, 為臺港澳青年設計師提供更廣闊的發展平臺。 “華燦獎—華燦工場—華燦獲獎設計師”三者相結合, 攜手改革創新, 已形成互為補益、互惠共贏的優勢平臺。

踔厲奮發, 賡續前行

歷經八年磨礪, 華燦獎已在海峽兩岸暨港澳青年設計領域形成了一定的影響力。 今后,我們將進一步凝聚各方共識, 匯集各方合力,形成更緊密聯系, 發揮各自優勢, 努力使華燦獎在匯集兩岸創新資源, 探索兩岸融合發展新路, 搭建臺港澳青年創新舞臺, 促進兩岸關系融合發展中發揮更多更大的積極作用。