盤龍鉛鋅礦區大孔距、深孔帷幕灌漿試驗研究

陶望雄,馮遠余,李錫佳,張愛恒

(1.長沙有色冶金設計研究院有限公司,湖南 長沙 410019;2.廣西大藤峽水利樞紐開發有限責任公司,廣西 南寧 530200)

隨著水利水電工程建設的不斷發展,在帷幕灌漿技術方面,中國積累了豐富的理論與實踐經驗[1-2],近年來,隨著國家大力倡導“綠色礦山”建設,帷幕灌漿技術在礦山行業開始得到重視與發展,國內一些大水礦山開始應用帷幕灌漿技術進行防治水,并且取得了良好的效果[3]。礦山帷幕灌漿具有其自身的特殊性,在灌漿目的、防滲標準以及灌漿參數(孔深、壓力、段長等)等方面與水利帷幕灌漿存在一定差異性,礦山帷幕工程多為深孔灌漿,孔深最深達到1 000 m[4-5]。考慮到巖溶地區地質條件的復雜性,在帷幕工程大規模施工前進行灌漿試驗,旨在論證擬采用的灌漿方法在技術上的可行性、施工效果的可靠性以及經濟上的合理性,利用灌漿試驗成果推薦合適的灌漿布置、灌漿方法及灌漿參數[6-7]。

1 工程概況

大藤峽水利工程蓄水后,盤龍鉛鋅礦區的東側河段回水位將達到61.0 m,水位抬高約20~30 m,將在一定程度上增大礦坑涌水量,通過論證,擬采用防滲帷幕減少江水滲漏帶來的影響。礦區南北部均為近東西走向的相對隔水層,北部為下泥盆統二塘組(D1e)地層,南部為下泥盆統郁江組(D1y)地層,均具有較好的隔水性能,可以作為帷幕幕肩,擬在礦區東、西側各布置一道懸掛式防滲帷幕(圖1),帷幕南北兩端與隔水層搭接,幕底進入弱透水層。帷幕主要阻隔下泥盆統上倫組(D1sl)白云巖巖溶含水層東西向的地下徑流[8]。

圖1 盤龍礦區帷幕區地質

本次灌漿試驗目的在于:①驗證不同孔距、排距下漿液的擴散效果,選擇經濟、合理的孔距、排距;②選擇適用于巖溶區地層的灌漿材料及其配合比;③確定合適的灌漿工藝和灌漿參數,包括灌漿壓力、段高、結束標準及特殊問題的處理方法等。

2 試驗過程

2.1 試驗場地選擇

根據前期地質資料,沿帷幕軸線地質條件差異較大,故本次灌漿試驗選取了南、北2個試驗區,南部試驗區布置在地質條件一般地段,北部試驗區布置在巖溶強烈發育地段,試驗區選址具有一定的代表性。

2.2 試驗設計方案

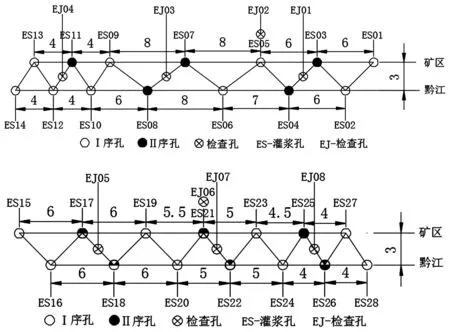

本次灌漿試驗區布置如下[8]。

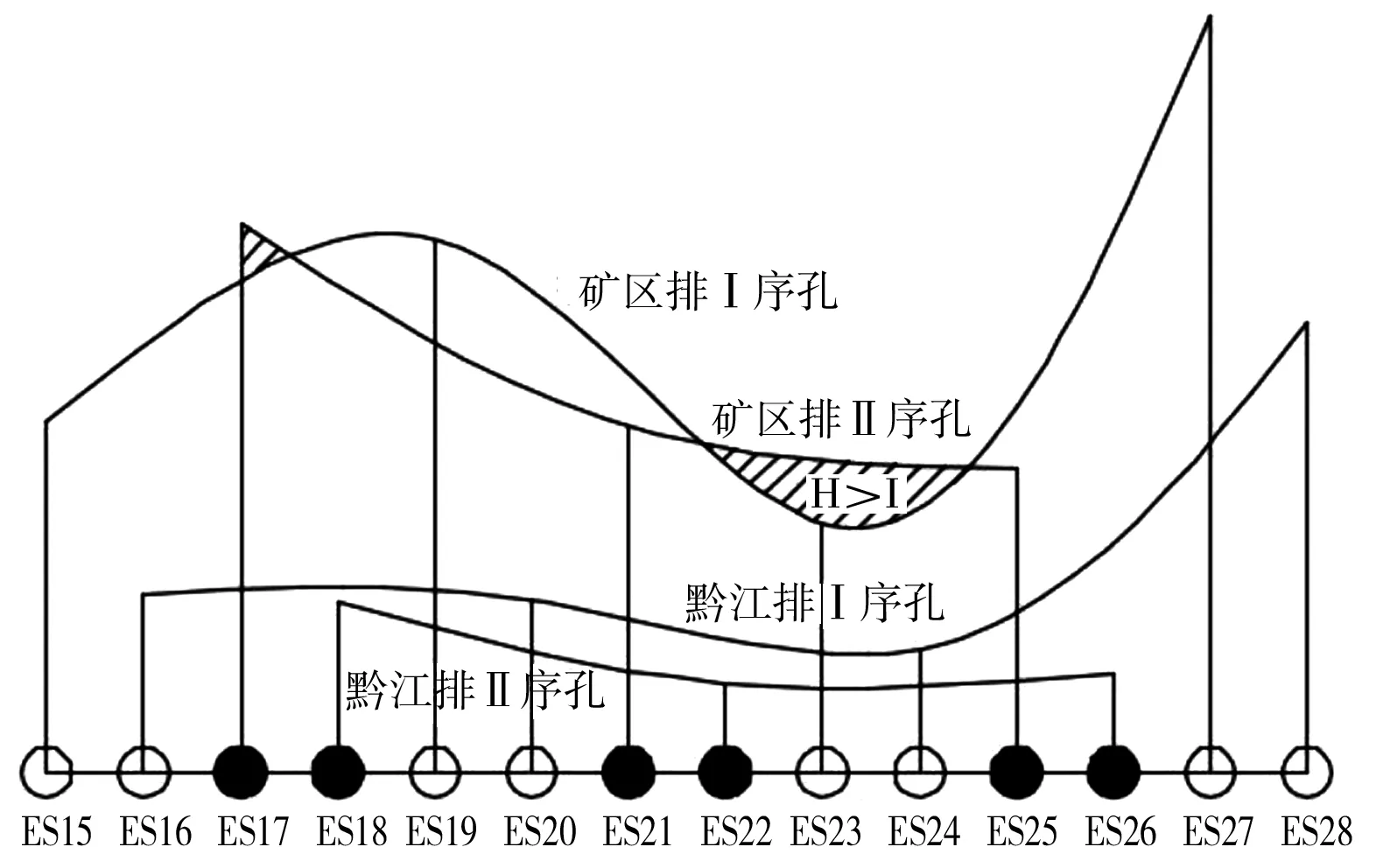

a)南北試驗段各布置灌漿試驗孔14個,檢查孔4個,采用雙排直線布孔,排間距為3.0 m。北部試驗段孔間距按4.0、6.0、8.0 m進行布置,南部試驗段孔間距按4.0、5.0、6.0 m進行布置,各排分兩序孔施工,見圖2。

b)根據地質條件選用純壓式或孔內循環式灌漿。

c)初始水灰比為5∶1,分5個漿液比級按照規范要求的漿液變換原則,逐級變濃。

d)帷幕灌漿試驗結束標準:灌漿壓力達到設計終壓后,單位灌漿量不大于1 L/min,繼續灌注30 min,即可結束該段灌漿,灌后簡易壓水透水率小于5 Lu,可進行下段灌漿。

e)帷幕幕底標高定為-125 m,灌漿孔深度在190~210 m,屬于大孔深灌漿。

f)綜合考慮帷幕的水頭衰減系數、帷幕體內的允許水力坡降及蓄水以后的水頭值等因素,初步設計要求的防滲帷幕厚度為6 m。

圖2 試驗段孔位布置

2.3 灌漿試驗材料

本次灌漿試驗以純水泥漿液作為主要材料,但在處理溶洞、巖溶寬大裂隙或溶蝕砂層等地層時,往往水泥漿液的耗漿量大、復灌次數多且耗時長,為能夠有效控漿,減少無效漿液消耗量,本次試驗在上述地層孔段采用水泥黏土漿和水泥黏土膏漿,試驗發現,水泥黏土膏漿具有可控凝結性和時變性的特點,采用可控高壓脈動方式進行灌注,一方面能夠提高瞬時灌漿壓力,另一方面又能使漿液的擴散范圍得到有效的控制[9-11]。

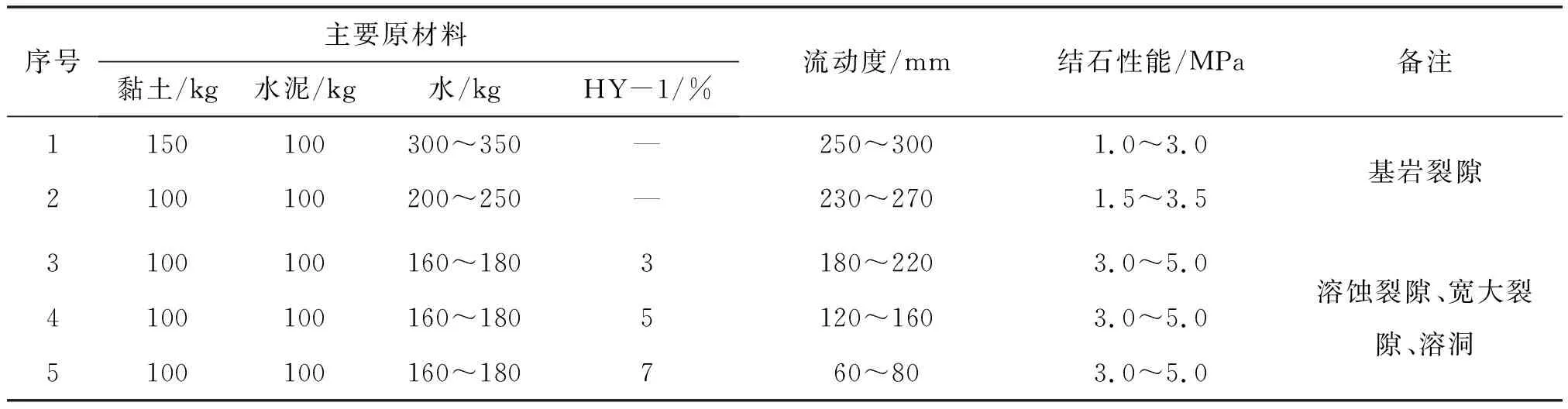

施工現場實驗室通過對水泥黏土漿和水泥黏土膏漿的配比進行科學設計以及反復試驗調整,對不同配比漿液的流動度和結石體進行取樣試驗,得到適合巖溶地區特殊地層的灌漿漿液配比(表1),根據地層的巖溶發育強弱特征,按1—5號逐級變換。

施工耗時表顯示,采用純水泥漿液灌注溶洞、寬大裂隙或溶蝕砂層孔段時,平均復灌次數為3~5次,而采用水泥黏土膏漿灌注后復灌次數僅為1~2次,大大減少了單段灌漿耗時,提高了施工效率;從檢查孔取芯情況來看,采用水泥黏土漿灌注孔段附近的檢查孔均發現有膏漿結石(圖3),且膏漿結石強度及抗滲性能均能達到設計要求。因此,本次試驗證明,水泥黏土膏漿在巖溶發育的松散、強透水地層,能夠在灌漿孔周圍快速、均勻擴散,形成良好的連續帷幕體,此外,水泥黏土漿液具有經濟性和環保性,在帷幕灌漿工程中值得推廣應用。

圖3 EJ01孔膏漿結石

表1 水泥黏土膏漿配比及部分指標

3 試驗成果分析

3.1 疊加效應分析

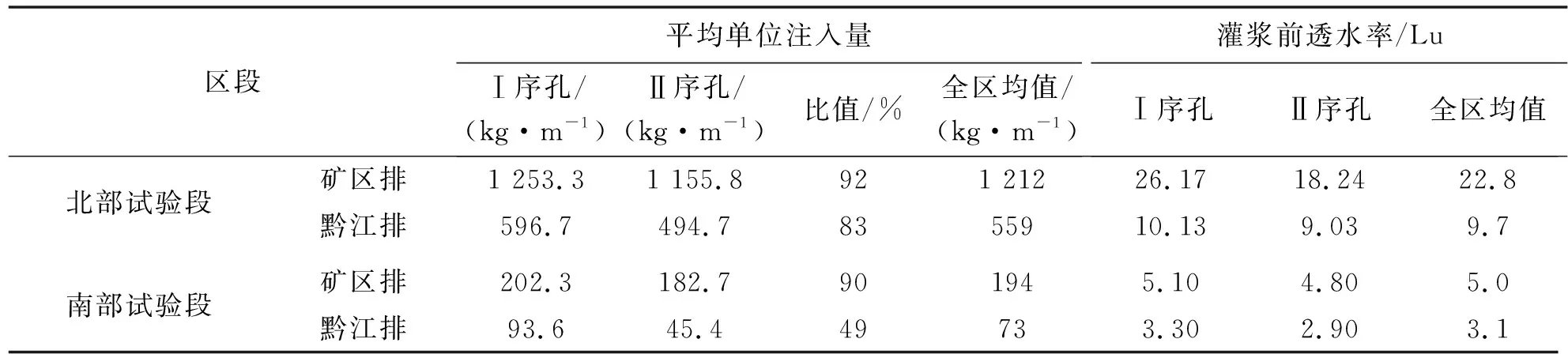

根據本次灌漿試驗成果統計,按灌漿先后順序對試驗各序孔的單位注入量進行統計,結果見表2,分析如下。

表2 各序孔的單位注入量及透水率統計

a)南、北兩試驗段各排單位注入量對比,各排Ⅱ序孔比Ⅰ序孔均有明顯的降低,說明Ⅰ序孔灌漿漿液已經填充了試驗段巖層中的大的徑流通道,降低了基巖裂隙的連通性,Ⅰ、Ⅱ序孔灌漿漿液在其有效擴散范圍內已經明顯搭接,Ⅱ序孔灌漿進一步充填了細微裂隙。

b)南、北部灌漿試驗段的黔江排單位注入量分別僅為礦區排單位注入量的46%和38%,黔江排單位注入量明顯小于礦區排,表明漿液在其有效擴散范圍內已經明顯搭接,符合帷幕灌漿的一般性規律。

c)兩試驗段各排平均透水率對比,Ⅱ序孔比Ⅰ序孔均有明顯的降低,灌漿后地層透水率減小。疊加效應是指前序孔(上游排孔)灌漿后對后序孔(下游排孔)的灌漿量(或巖層透水率)的影響,灌漿量(或巖層透水率)一般呈現出后序孔(下游排孔)小于前序孔(上游排孔)的趨勢[12-13]。本次試驗Ⅰ、Ⅱ序孔及礦區排、黔江排之間單位注入量疊加遞減趨勢明顯,反映出Ⅰ、Ⅱ序孔及礦區排、黔江排之間的巖溶通道得到了連續、有效的充填,符合帷幕灌漿的一般規律。

3.2 單位注入量變化曲線分析

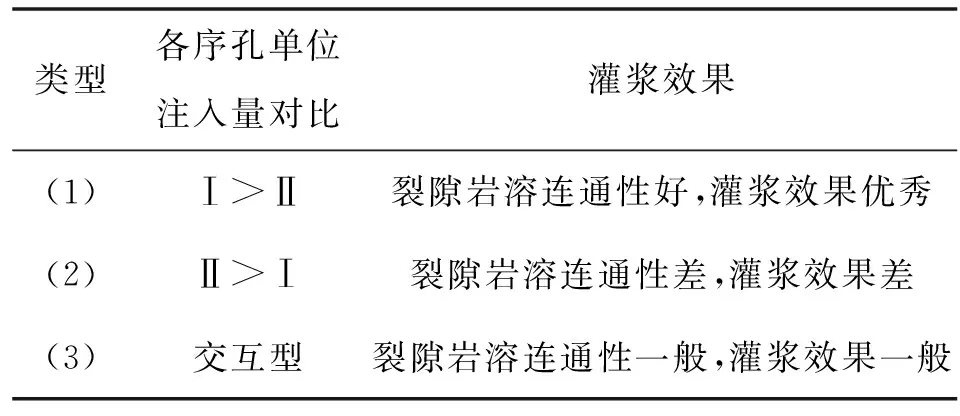

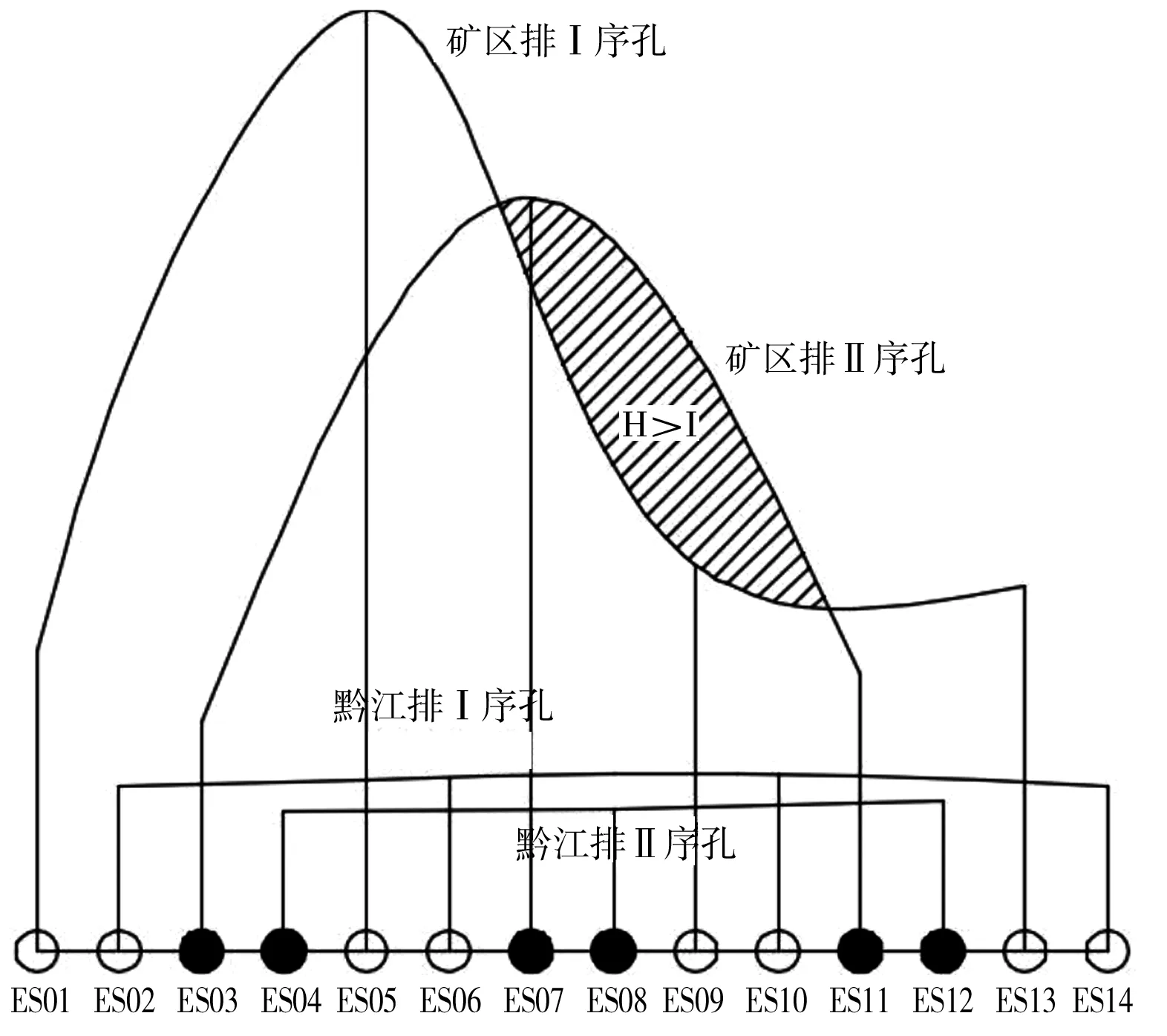

單位注入量變化曲線是通過將所有灌漿孔的單位注入量分次序連接起來后形成相應的連續曲線,可以反映前序孔灌漿對后序孔的影響[14],變化曲線分3種類型,所代表的灌漿效果見表3。

表3 曲線類型相應質量評價

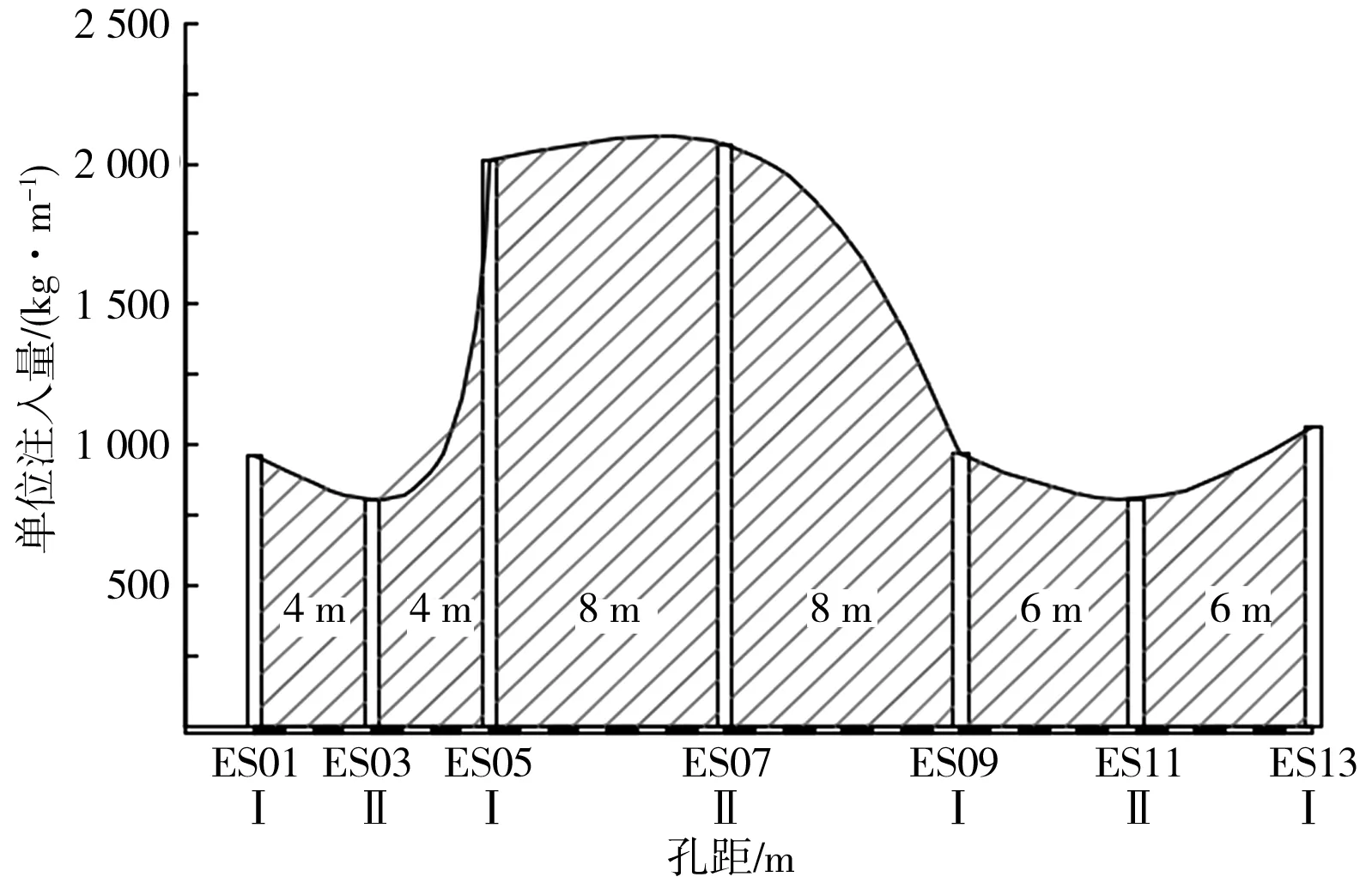

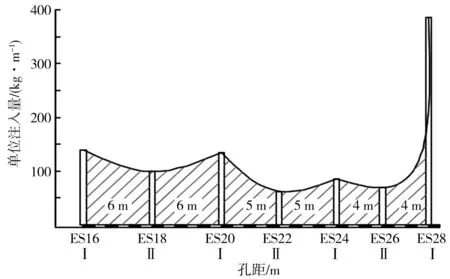

所有灌漿試驗孔的平均單位注入量按Ⅰ、Ⅱ分次序連接起來后形成的變化曲線見圖4、5,對變化曲線區段分析。①礦區排(下游排):北部試驗段礦區排因為特殊地質條件使得ES07(Ⅱ序孔)單位注入量高于個別Ⅰ序孔(ES11),造成礦區排變化曲線類型(3)為交互型;南部試驗段礦區排則因為ES23(Ⅰ序孔)單位注入量偏小,低于兩側的Ⅱ序孔,造成礦區排變化曲線類型(3)為交互型。②黔江排(上游排):北部試驗段和南部試驗段變化曲線類型均為(1)Ⅰ>Ⅱ型,Ⅱ序孔單位注入量明顯小于Ⅰ序孔,表明Ⅱ、Ⅰ序孔灌漿漿液在其有效擴散范圍內已經明顯搭接。③單位注入量變化曲線可以看出,黔江排(上游排)單位注入量明顯小于礦區排(下游排)單位注入量,表明礦區排、黔江排灌漿漿液在其有效擴散范圍內已經明顯搭接。

圖4 北部試驗段單位注入量變化曲線

圖5 南部試驗段單位注入量變化曲線

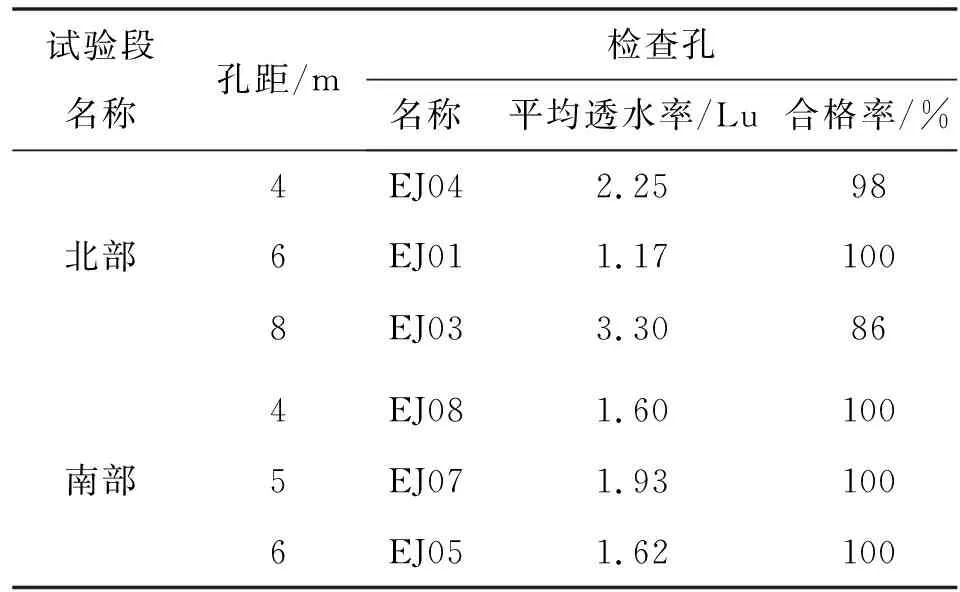

3.3 檢查孔壓水試驗

南、北兩試驗段檢查孔壓水試驗透水率統計成果見表4,由表可知,除8 m孔距外,其余各孔距范圍內檢查孔壓水試驗透水率小于5 Lu的試段百分比均大于90%,由此證明本次灌漿試驗段4、5、6 m孔距范圍所形成的帷幕體能夠達到設計要求的5 Lu的防滲標準。

表4 各孔距檢查透水率統計

4 孔距及排距合理性分析

4.1 孔距合理性分析

北部試驗段孔距分別為4、6、8 m。據圖6可知,各孔距條件下灌漿效果存在如下差異:①對于礦區排4、6 m 孔間距,Ⅰ序孔施工完成后,該排Ⅱ序孔的透水率和單位注入量均有明顯減少,而8 m區段無此規律;② 8 m孔距檢查孔壓水試驗合格率小于90%,且EJ03 單位耗漿量較大、鉆孔巖心較破碎且未取到有效膏漿結石,表明8 m孔距灌漿效果不理想,達不到設計要求。

南部試驗段孔距分別為4、5、6 m。據圖7可知,各孔距條件下灌漿效果存在如下差異:礦區排4、5、6 m 孔間距的Ⅰ序孔和Ⅱ序孔的透水率和灌漿量規律性不明顯,說明漿液沿帷幕軸線方向的擴散能力相對較弱[15];從檢查孔來看,4、5、6 m孔距下的檢查孔的透水率合格率均大于90%,說明6 m孔距同樣能達到4、5 m 孔距的灌漿效果,并且減小后的透水率和單位注入量相差不大。

綜上分析,8 m孔距達不到設計的灌漿效果,選擇6 m孔距是合適的。

圖6 北部灌漿試驗段礦區排不同孔距下單位注入量對比

圖7 南部灌漿試驗段礦區排不同孔距下單位注入量對比

4.2 排數及排距合理性分析

關于單排孔和雙排孔的選擇問題,分析試驗數據可知,礦區排(下游排)灌漿孔完成后,在3 m排距布置下,黔江排(上游排)Ⅰ序孔灌前壓水試驗透水率仍有較多大于5 Lu的灌漿段,其中北部試驗段黔江排Ⅰ序孔灌前透水率大于5 Lu的灌漿段百分比為100%,南部灌漿試驗段黔江排Ⅰ序孔灌前透水率大于5 Lu的灌漿段百分比為25%,可見,單排孔形成的帷幕體有效厚度無法達到設計要求的防滲標準。但從雙排孔灌漿完成后的檢查孔壓水試驗來看,漿液沿垂直帷幕軸線方向的擴散較好,雙排孔形成的帷幕體可以滿足設計要求。因此,采用梅花型布置的雙排孔是合適的。

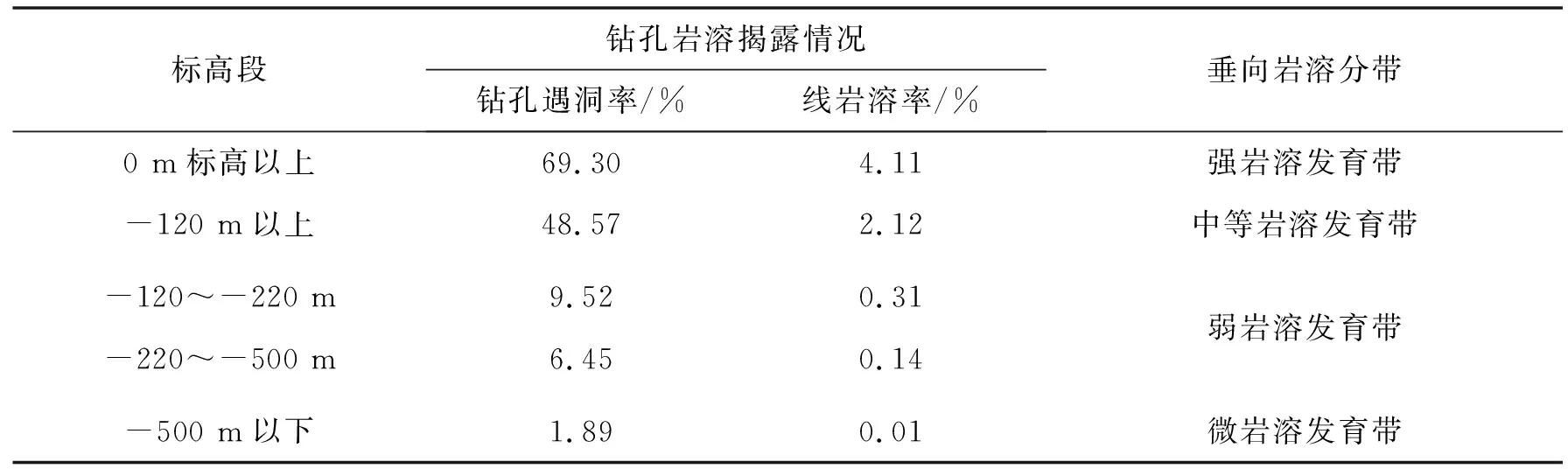

4.3 孔深合理性分析

帷幕軸線勘察成果顯示(表5),礦區0 m標高以上為巖溶強發育帶,0~-120 m標高段為巖溶相對中等發育帶,-120~-500 m標高段為巖溶相對弱發育帶,因此,本次試驗將幕底高程定為-125 m。但在施工過程中發現,個別灌漿孔孔底達到-125 m標高以后,孔段灌前壓水試驗透水率仍大于5 Lu,因此,考慮巖溶垂向上發育的不均一性,要求幕底高程不僅應達到-125 m標高,同時所有灌漿孔孔底進入弱透水層(<5 Lu)深度不小于10 m。

5 結論

采用疊加效應、單位注入量曲線分析等方法,結合檢查孔壓水試驗成果,對不同孔距、排距下漿液的擴散效果進行了研究,進而選擇經濟、合理的孔距、排距,以及適用于巖溶區地層的灌漿材料及其配合比,為確定合適的灌漿工藝和灌漿參數等提供參考。本次灌漿試驗得到以下結論。

表5 帷幕區地層巖溶垂向發育分帶

a)疊加效應、單位注灰量曲線分析均顯示灌漿試驗采用兩序孔施工時,后序孔較前序孔灌漿量有明顯減小,說明分序施工效果明顯,符合分序遞減、分排遞減的灌漿一般性規律。

b)孔距(排距)過大往往很難使帷幕達到防滲效果,過小則容易造成投資浪費,經濟上不合理。利用試驗成果對主要灌漿參數的合理性進行了分析,顯示排距3 m、孔距6 m梅花型布置灌漿孔,既能夠滿足設計要求的防滲標準,且經濟上合理。

c)巖溶區帷幕幕底高程主要由巖溶的垂向發育深度決定,對于無隔水層作為幕底的懸掛式帷幕,應要求幕底必須進入弱透水層,且進入弱透水層深度不應小于10 m。

d)采用水泥黏土漿液處理溶洞、寬大裂隙或溶蝕砂層等特殊地層時,能夠在灌漿孔周圍快速、均勻擴散,有效減少單段灌漿耗時,提高施工效率,且膏漿結石強度及抗滲性能均能達到設計要求。此外,水泥黏土漿液具有經濟性和環保性,在帷幕灌漿工程中值得推廣應用。