氣候變化和人類活動對瑪納斯河流域徑流及干旱的影響

肖森元,蘇 軍,楊 廣*,劉 兵,張 迪,仇澤豪,羅雅潔,黃晶晶

(1.石河子大學水利建筑工程學院/寒旱區生態水利工程兵團重點實驗室,新疆 石河子 832000;2.第八師石河子市水利工程管理服務中心,新疆 石河子 832000)

氣候變化和人類活動改變了陸地水文循環的過程,影響了水文和水資源系統的結構和功能,并對水資源的開發和利用構成重大挑戰[1-2]。近幾十年來,氣溫變暖加速了全球水文循環,從而影響了水循環過程并改變了盆地降水量與水循環之間的時空格局[3-4]。人類活動則進一步促進了降水和徑流的變化,導致流域水資源的時空分布發生了變化[5-6],水資源供需平衡遭到破壞,干旱問題日益突出[7]。因此揭示氣候變化和人類活動影響下流域徑流和干旱演變特征成為當前亟待解決的重要問題[8]。

目前,國內外學者在氣候變化和人類活動對徑流和干旱的影響方面做了大量研究,并取得豐碩的成果。目前應用較為廣泛的主要有數理統計法、彈性系數法及水文模型法。數理統計法以徑流和氣候因子間的線性關系為基礎,分離氣候變化和人類活動對徑流影響。劉可群等[9]對洪湖春季干旱分析,指出洪湖春旱增多加重主要受氣候變化和人類活動影響,而人類活動產生的影響更顯著。Alifujiang Y[10]等采用雙累積曲線對伊塞克湖盆地徑流量變化進行等量分析,發現氣候變化和人類活動對徑流減少的貢獻率分別為64.7%和35.3%,氣候變化是導致伊塞克湖盆地徑流減少的主要原因。彈性系數法主要基于水熱耦合平衡方程,其中基于Budyko假設的分析方法應用最為廣泛。薛聯青等[11]基于Budyko 假設,對塔里木河流域徑流變化對氣候變化和人類活動的響應進行了敏感性分析。Zheng等[12]基于Budyko假設的互補關系方法探討氣候變化和人類活動對黃河流域徑流變化的貢獻率,結果表明黃河流域徑流減少主要是由于氣候變化,其貢獻為60%~70%。水文模型是分析流域水文過程的工具,可實現不同氣候情景下的徑流模擬。 Seguis等[13]應用分布式水文模型對尼日爾的薩赫勒小流域徑流進行模擬研究發現,人類活動對徑流的影響比氣候因素對徑流的影響重要。Lehner等[14]通過采用WaterGAP模型模擬未來水流不同流態認為,未來歐洲北部到東北部在全球變化的影響下易發生洪水,而歐洲南部和東南部則易發生干旱。

瑪納斯河流域是典型內陸河流域,地處中國西北干旱區,水文生態平衡更加脆弱敏感。近年來,隨著水資源的日益消耗,水問題變得非常尖銳,出現了嚴重的生態環境問題,如地下水位下降、農田次生鹽漬化、植被大面積退化等。目前,在瑪納斯河流域展開的氣候變化和人類活動研究主要集中在對水文水資源產生的影響進行定量區分方面[15],并未涉及水文干旱演變,而如何加強人類活動對瑪納斯河流域水文變化的正向引導作用,實現區域水資源可持續發展,亟待對流域水文及干旱演變規律進行研究。基于此,本研究通過Mann-Kendall非參數檢驗法、雙積累曲線法和SRI指數法對氣候變化和人類活動影響下瑪納斯河流域徑流和水文干旱進行分析,并對比分析了氣候變化和人類活動影響下流域干旱狀況,為流域水土資源合理利用提供基礎依據。

1 數據來源與研究方法

1.1 研究區域與數據來源

瑪納斯河流域位于新疆天山北麓、準噶爾盆地南緣,地理位置為43°27′~45°21′N,85°01′~86°32′E(圖1)。流域地勢東南高西北低,自東向西分布有塔西河、瑪納斯河、寧家河、金溝河以及巴音溝河,其中瑪納斯河是流域內流量最大的河流,年均徑流量為12.9×108m3,流域年均降雨量為115~200 mm,屬于冰雪融水和降雨混合補給型河流。由于流域地處新疆腹地,形成氣溫差異大,蒸發量大的溫帶荒漠氣候,流域年均氣溫為4.7~5.7℃,年均蒸發量為1 500~2 100 mm。

本研究數據來源于瑪納斯河流域肯斯瓦特水文站與石河子和烏蘭烏蘇氣象站提供的1956—2020年實測的逐月徑流和逐月降雨數據。

圖1 研究區位置

1.2 研究方法

a)徑流變化趨勢及變異分析。Mann-Kendall是基于秩的非參數檢驗,它對異常值不敏感,并且不要求數據呈正態分布,因此廣泛應用于降水、溫度及徑流等氣象水文序列的變化趨勢檢驗[16]。在分析時間序列的趨勢和突變點時,首先計算樣本統計量UF與UB,確定時間序列的變化趨勢。當UF超過顯著性置信度臨界線(±1.96)時,該序列在統計上存在顯著的增加/減少趨勢,反之則不表現出顯著的趨勢。若UF和UB 2條曲線的交點在臨界線內,則交點對應的時刻被視為時間序列的突變點。具體步驟見文獻[17-18]。

b)徑流變化歸因分析。雙累積曲線法是研究2個序列間變化關系和判別其是否具有一致性的方法,由于該方法簡單、直觀、有效而在水文氣象要素分析中得到廣泛應用。首先,將2個相同長度的序列進行累加,并在直角坐標系中繪制關系線,依據關系線的斜率是否發生變化出現拐點,判斷其是否發生異常,而出現的拐點對應的時間則為發生異常的年份。以異常年份為時間點,對長度序列進行比較,若相對于變化前,變化后序列出現偏離,則表示變化后序列可能受外界影響出現顯著性變化,否則表示兩序列一致性較好,未出現顯著性變化。而后,將第一個突變點之前有實測資料的時段作為自然期,之后作為變化期,根據自然期內降水-徑流累積關系,反推變化期受氣候變化影響徑流量,實現氣候變化和人類活動對徑流影響的分離,從而探究人類活動和氣候變化對突變期相對于基準期徑流量變化的貢獻率,對徑流量變化進行歸因分析。具體步驟見文獻[19-21]。

c)水文干旱分析。標準化徑流指數(SRI)是持續時間內累積的水文徑流百分比的單位標準正態偏差,流域內不同時間尺度下的徑流情況和干旱程度可以通過SRI的大小反映[22-23]。其計算方法如下。

首先獲取徑流的時間序列,并對時間序列所代表的樣本進行概率分布擬合:

(1)

然后對其進行累加,得到累積概率計算公式見式(2):

(2)

最后將累積概率分布函數轉換為標準正態分布函數:

(3)

由于標準化徑流指數(SRI)的計算方法與標準化降水指數(SPI)類似,故可參照國家氣候中心頒布的氣象干旱等級分類標準[24]確定SRI指數的干旱等級。具體等級劃分見表1。

表1 標準化徑流指數干旱等級劃分

2 結果與分析

2.1 徑流變化趨勢和變異分析

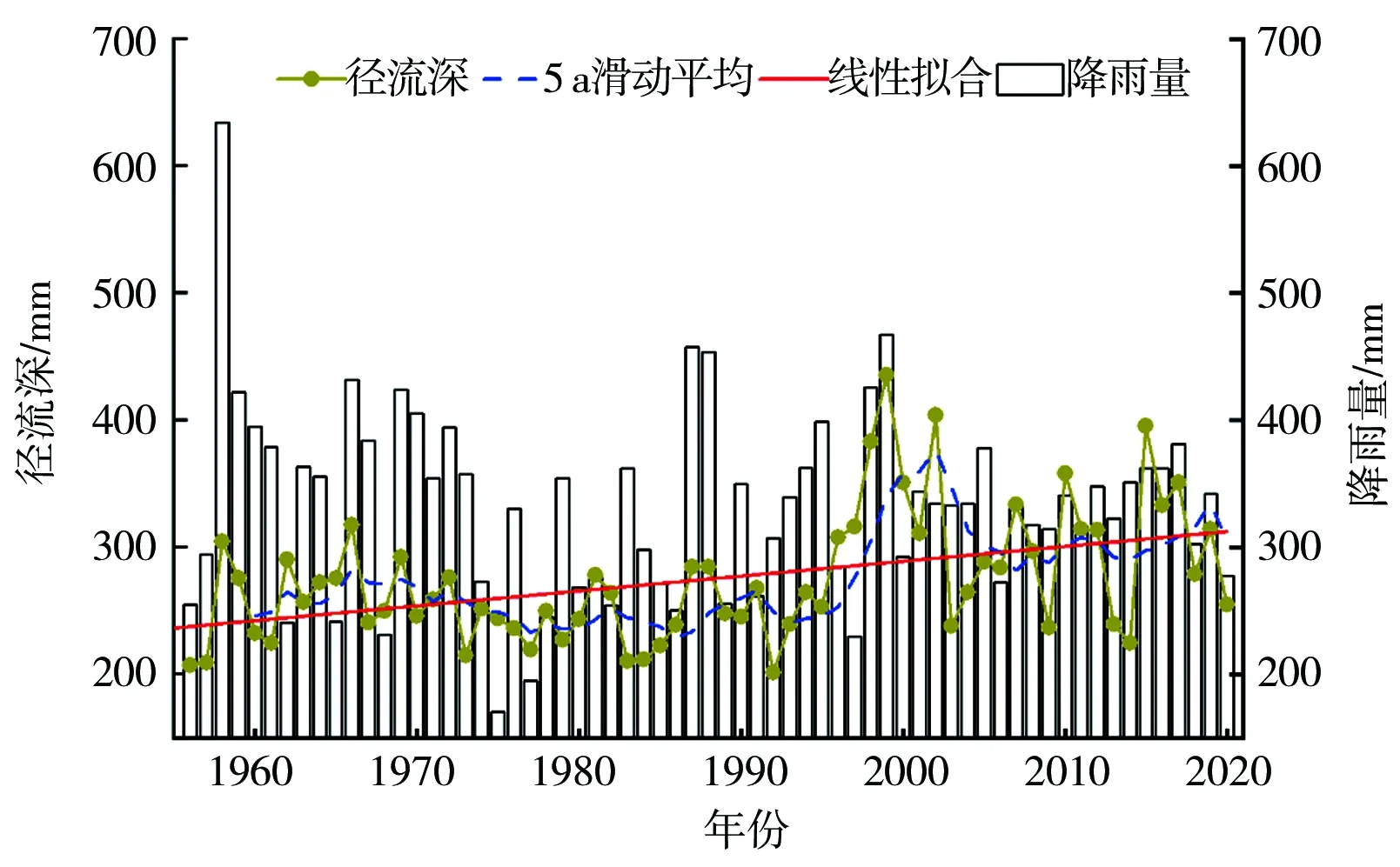

根據1956—2020年實測徑流和降水資料對瑪納斯河流域年徑流變化進行分析可知,從整體上看,研究時段內瑪納斯河流域年徑流深呈不規則周期波動(圖2a),其中1999年徑流深為歷年最大值,達到了435.46 mm,而1992年僅有201.78 mm,為歷年最小值。年降水量在1955—1965 年波動幅度較大且有先增加后減少的趨勢,1966—1977 年呈先波動增加后減少,在1977 年達到最小值,從1978 年起降水量呈波動增加的變化趨勢。從年際上看,65 a來瑪納斯河流域年徑流深呈現出比較明顯的線性增加趨勢,尤其是1995年以后遞增幅度最大。從年代上來看(圖2b),流域年徑流深呈現出“先增后減再增”的變化趨勢。除20世紀60年代到70年代徑流深呈現出減少趨勢外,其他年代徑流深均呈現出不同程度遞增狀態,尤其是20世紀80年代到90年代增加最為明顯,變化幅度高達17.27%。進入21世紀后,流域年徑流變化趨勢有所減緩,10 a變化幅度約為2%。在這一時期,降雨量則呈現“先減后增再平穩”的變化趨勢。

a)流域徑流

b)降雨量

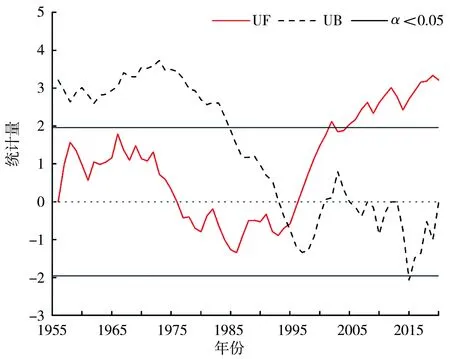

利用Mann-Kendall非參數統計檢驗法對瑪納斯河流域年徑流分析可知(圖3),在0.05顯著性水平下,流域年徑流在1956—2004年均未出現顯著性變化,在2005—2020年統計檢驗指標超過臨界線,表明在此時間段內年徑流呈顯著性增加趨勢。UF和UB 2條曲線相交的時間節點是1995年,且交點位于顯著性置信度臨界線內,表明流域年徑流發生突變的時間是1995年。1995年恰是瑪納斯河流域推行節水灌溉技術的時期,流域規模化節水措施作為重要的人類活動,在迅速推動綠洲化進程的同時,加劇了流域徑流的年際變化趨勢。

圖3 年徑流量Mann-Kendall檢驗

2.2 徑流變化影響因素分析

2.2.1氣候變化和人類活動對徑流的影響

氣候變化和人類活動是影響地表徑流的2個重要因素,為識別不同驅動因素的貢獻,本研究利用降水-徑流雙累積曲線來分析量化氣候變化和人類活動對瑪納斯河流域徑流的貢獻比例(圖4)。

圖4 瑪納斯河流域年降水-徑流雙累積曲線

由圖4可知,降水-徑流雙累積曲線在1995年出現拐點,說明1995年為其確定的突變年份,這與利用Mann-Kendall非參數統計檢驗結論相一致。因此,依據判定的突變年份,以1995年為時間節點,將年徑流序列劃分為1956—1995年和1996—2014年2個子序列。選取1956—1995年作為自然期,認為在該時期徑流受自然環境變化影響較大,受到人類活動影響較小,選取1996—2020年作為變化期,認為在該時期徑流受氣候變化和人類活動的雙重影響。經計算基準期和變化期2個子序列的年徑流均值可知,基準期流域年徑流均值為250.93 mm,變化期流域年徑流均值較基準期增加62.43 mm,約增加24.88%,可見,流域徑流在變化期增加較為明顯。

2.2.2氣候變化和人類活動對徑流的貢獻

為定量分析氣候變化和人類活動對流域徑流的影響程度,以自然期月累積降水-徑流為原始數據,構建月降水-徑流雙累積關系模型(∑R=0.77633·∑p-264.62,R2=0.99),反推變化期受氣候變化影響徑流量,實現氣候變化和人類活動對徑流影響的分離,而后通過計算實測值和擬合值差值占變化值的百分比,確定其貢獻率,結果見表2。

由表2可知,氣候變化對月徑流量變化的影響量為2.95 mm,貢獻率為56.73%,人類活動對月徑流量變化的影響量為2.25 mm,貢獻率為43.37%,表明氣候變化是導致瑪納斯河流域徑流量變化的主要因素。

表2 氣候變化和人類活動對徑流變化的貢獻率

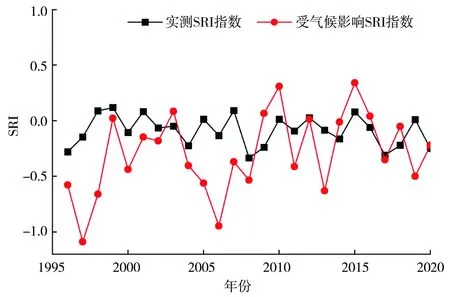

2.3 水文干旱演變特征分析

在進行水文干旱分析時,采用與SPI指數相類似的方法,所以SRI指數和SPI指數一樣具有多時間尺度特征,可進行不同時間尺度下的干旱特征分析。考慮到研究區主要發展綠洲農業,干旱事件的發生又多以季節性干旱為主,因此,在上述徑流分析的基礎上,利用3個月尺度SRI指數對氣候變化和人類活動影響下流域水文干旱演變進行分析。

為了便于進行不同影響條件下季節性干旱變化分析,根據研究區地理和氣候特征將12個月依次劃分為春季(3—5月)、夏季(6—8月)、秋季(9—11月)和冬季(12月至次年2月)[25]。并繪制不同影響條件下不同季節SRI變化過程,見圖5。

a)春季 b)夏季

c)夏季 d)夏季

春季,實測SRI和受氣候變化影響下的SRI在春季的變化趨勢存在較大差異,實測SRI主要呈現出輕度干旱化趨勢,受氣候變化影響下的SRI則呈現出無旱化趨勢。比較春季SRI值可知,前者共出現輕旱事件23次,在1996—2007年和2009—2020年出現連續春旱,后者僅2012年出現1次輕旱。說明在人類活動影響下,流域春季出現持續干旱化趨勢。這主要是由于瑪納斯河屬季節性河流,春季上游來水量少,而農田播種又需要消耗大量的水資源,故使得流域春季呈現出干旱化趨勢。

夏季,實測SRI和受氣候變化影響下的SRI在夏季的變化趨勢大致相同,總體上均呈下降趨勢。比較夏季SRI值可以發現,在所取的研究時段內,兩者均無干旱事件發生,但后者SRI值波動幅度明顯大于前者。分析原因可知,膜下滴灌技術的實施降低了作物的棵間蒸發,增加了土壤的濕度,使得流域夏季干旱化趨勢得到有效控制。

秋季,實測SRI和受氣候變化影響下的SRI變化趨勢大致相似,主要呈現出無旱化趨勢。比較秋季SRI值可以發現,前者在所取的研究時段內,無干旱事件發生;后者處于輕旱以上共出現8次,分別在1996—1998年、2005—2006年、2008年、2013年以及2019年出現秋旱,說明人類活動減少了流域干旱事件的發生。這主要得益于流域綠洲區人工綠洲面積的增長,改善了流域的生態環境,從而使得秋季無旱化趨勢更加穩定。

冬季,實測SRI和受氣候變化影響下的SRI值均在-0.5以下,干旱程度明顯。進一步分析比較冬季SRI值可知,前者處于中旱以上共出現3次,是在1996—1997年和2014年;后者處于中旱以上共出現18次,其中在1996—1997年、2001年、2011年和2019年出現了重度干旱。經分析可知,冰川融雪水對瑪納斯河徑流有著重要的補給作用,而人類活動加速了冰川消融,提高了瑪納斯河冬季的徑流量,從而在短期內改善了流域冬季的干旱程度。

對發生的季節性干旱事件進行頻次和頻率統計可知(圖6),春季實測SRI以輕旱為主,無旱以及輕旱發生的頻次和頻率分別為2次、23次和8%和92%;春季氣候變化影響下SRI僅發生1次輕旱,其余均為無旱,發生輕旱和無旱的頻率分別為4%和96%。夏季實測SRI和氣候變化影響下SRI均無干旱事件發生,統計的25次均處于無旱。秋季實測SRI無干旱事件發生;秋季氣候變化影響下SRI無重旱事件發生,無旱、輕旱和中旱發生的頻次和頻率分別為17次、7次、1次和68%、28%、4%。冬季實測SRI發生3次中旱和21次輕旱,發生中旱和輕旱的頻率為12.5%和87.5%;冬季氣候變化影響下SRI發生6次輕旱、13次中旱和5次重旱,發生的頻率為25%、54.2%和20.8%。

對比分析可知,實測SRI易在春季發生輕度干旱事件,而氣候變化影響下SRI則更易在冬季發生中旱及其以上干旱事件。可見人類活動一方面使流域春季出現干旱化趨勢,需要人類警惕;另一方面緩解了流域冬季的干旱程度,對于改善季節性干旱起到推動作用。

a)實測

b)受氣候變化影響

3 討論

流域徑流的形成和變化不僅與降水的變化有關,而且還與人類活動引起的地表條件的變化以及人類活動的直接影響有關[26]。本研究從氣候變化和人類活動的角度出發,定量分析了這2種影響因素對流域徑流的影響程度,并通過對比分析探討了在這2種影響因素下流域水文干旱演變情況。流域徑流量的增加受氣候變化和人類活動的雙重影響,相對于人類活動所產生的影響,氣候變化對流域流量變化的影響量為2.95 mm,貢獻率為56.73%,而人類活動對徑流量變化的影響量為2.24 mm,貢獻率為43.37%,可見,氣候變化對流域流量變化的影響更加顯著。這與陳伏龍等[15]、高培等[27]的研究結果保持一致。同時需要指出的是,雖然降水-徑流雙累積關系模型引入了累積量以減少年際波動對測量數據的影響且年與累積之間的線性擬合具有較高的相關系數(R2=0.99),但本研究僅將降水視為氣候因素,實際上應包括日照,溫度,風速和其他因素[28],因此對氣候因素和人類活動的分解缺乏徹底性,定量研究仍存在不確定性。

Mann-Kendall非參數統計檢驗和降水-徑流雙累積曲線表明瑪納斯河流域的徑流量在1995年發生突變,這與流域實行節水灌溉的時間相符,流域內人口和耕地面積大幅增加(圖7),人類活動對徑流的影響加劇。另外瑪納斯河屬冰川融雪及降雨混合補給型河流,由于人類對自然資源不合理的開發利用,導致全球氣溫持續升高,山區冰川消融加劇。研究[29]發現瑪納斯河流域已有 32.5%的冰川面積消失,雖然短期內冰川融雪水對徑流補給量的增加能夠降低流域干旱事件的發生,但從長遠來看冰川融水量先增后減的拐點一旦出現,以降水和冰川融水為主要補給的瑪納斯河徑流量會出現陡降,在枯水季節或年份可能出現區域性缺水危機。同時由于人類活動的影響,現階段瑪納斯河流域春季呈現出持續干旱化趨勢,針對這一現象,瑪納斯河流域應合理控制開墾面積,結合研究區實際情況建議調整農作物種植結構,減少高耗水農作物種植面積,發展低耗水農作物。更為重要的是,應大力培養高效農業技術管理人員,盡管研究區高效節水技術已經發展的相當成熟,但相應的技術管理水平還有待進一步提高,因此,培養高效農業技術管理人員是接下來發展的首要任務。

注:橙色實虛線分別代表1975—1995、1996—2020年的平均值。

4 結論

a)近65 a來瑪納斯河流域徑流量總體上呈增加趨勢,Mann-Kendall突變檢驗法和降水-徑流雙累積曲線法識別出流域年徑流在1995年左右發生突變,2005—2020年徑流量呈顯著性增加趨勢。

b)氣候變化是引起瑪納斯河流域徑流增加的主要原因,對流域月徑流量增加的貢獻率為56.73%;人類活動主要通過流域開墾及農業灌溉等方式間接影響徑流變化,對流域月徑流量增加的貢獻率為43.37%。

c)通過利用SRI對變化期徑流進行季尺度分析發現,相對于受單一氣候變化的影響,人類活動降低了流域干旱事件發生的頻率,短期內改善了流域的干旱狀況;但人類活動同樣打破了原有的水文生態平衡,使得流域春季出現了干旱化趨勢。