碰撞與融合—漢代童蒙書法教育對當(dāng)今書法教育的啟示

文_張亦凡安徽師范大學(xué)

內(nèi)容提要:古代童蒙書法教育雖與現(xiàn)代童蒙書法教育存在諸多不同,但其內(nèi)在聯(lián)系不可忽視。在當(dāng)今學(xué)校教育中,書法學(xué)習(xí)已趨于邊緣化,被當(dāng)作副科,受到冷落。兒童學(xué)習(xí)書法,或是家長為了培養(yǎng)孩子的興趣愛好,或是想讓兒童能寫出一手好字,其目的就與漢代童蒙書法教育有很大區(qū)別。而漢代書法特有的教育形式和教育特點(diǎn),能夠?yàn)楫?dāng)今書法教育提供一些啟示,進(jìn)而更好地加強(qiáng)書法教育,促進(jìn)書法藝術(shù)的繁榮發(fā)展。

一、漢以前的書法蒙學(xué)教育

“蒙學(xué)”中的“蒙”有“沒有知識,愚昧”之意,喻示人童稚時(shí)期的知識儲備狀態(tài)。擺脫蒙昧,稱之為啟蒙。辭書對“蒙學(xué)”的解釋是:“中國舊時(shí)對兒童進(jìn)行啟蒙教育的學(xué)校。教育內(nèi)容是識字、寫字和封建道德教育。”“啟蒙教育的學(xué)校”,相當(dāng)于今天的小學(xué)。

我國古代的童蒙書法教育可以追溯到殷商。不過,商代的書法教育主要是面向王室成員。西周時(shí),書法教育內(nèi)容更為充實(shí),有了專門的書法教育時(shí)間和場所。幼童通常8歲入學(xué),學(xué)習(xí)內(nèi)容為“六藝”,即禮、樂、射、御、書、數(shù)。其中“書”指的便是對漢字的學(xué)習(xí)以及書寫。至秦代統(tǒng)一六國文字,小篆頒行天下,從上至下,各級行政部門皆以李斯的小篆為通用書體,官方培養(yǎng)刀筆吏。漢初,“學(xué)童十七以上始試,諷籀書九千字,乃得為吏。又以八體試之……書或不正,輒舉劾之”。可見,秦漢時(shí)期對識字教育極其重視。有學(xué)者認(rèn)為,“蒙學(xué)教育在秦漢之后便進(jìn)入有教材、有組織、有形式的階段”。

二、漢代書法蒙學(xué)教育

漢代學(xué)童書法教育主要是在書館中進(jìn)行的。學(xué)習(xí)內(nèi)容主要是識字和習(xí)字,識字和習(xí)字具有同等重要的地位。從事啟蒙教育的教師大多是閭里集體出資聘請的,是鄉(xiāng)里宿儒。這里的書館也稱作“學(xué)館”“書舍”“蒙學(xué)”“小學(xué)”等。東漢王充《論衡·自紀(jì)篇》中記述了自己童年的學(xué)習(xí)經(jīng)歷:“六歲教書……八歲出于書館。書館小童百人以上,皆以過失袒謫,或以書丑得鞭。充書日進(jìn),又無過失。手書既成,辭師受《論語》《尚書》,日諷千字。經(jīng)明德就,謝師而專門,援筆而眾奇。所讀文書,亦日博多。”王充先是識字和習(xí)字;接著學(xué)習(xí)《論語》《尚書》,每天諷誦千字以上;最后專習(xí)經(jīng)學(xué),“經(jīng)明德就”。可見這時(shí)學(xué)習(xí)已分階段。

前期屬于識字和書寫的學(xué)習(xí)階段,使用的教材如《倉頡篇》《急就篇》等,這些字書又稱為“史篇”和“章篇”。學(xué)生學(xué)書既成,則離開書館進(jìn)入庠序,學(xué)習(xí)《孝經(jīng)》《論語》《尚書》等儒家典籍。

(一)識字、習(xí)字教材

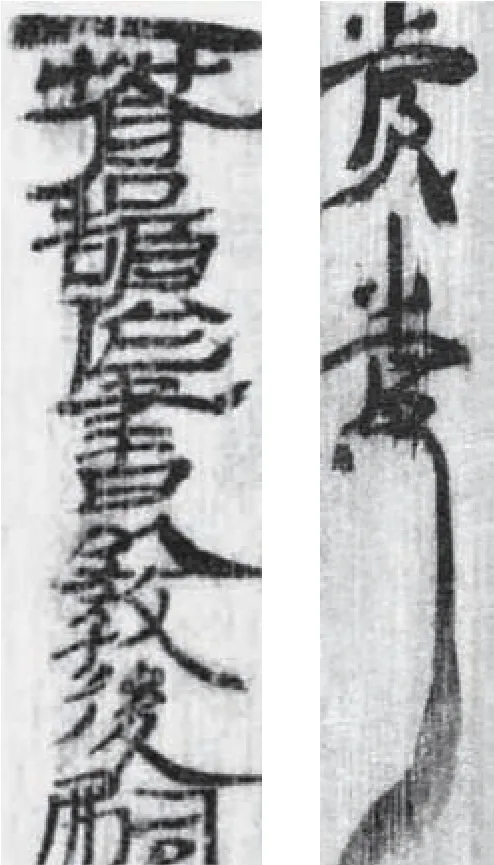

漢代小學(xué)的字書有《倉頡篇》《訓(xùn)纂篇》《滂喜篇》《凡將篇》《急就篇》等,現(xiàn)在保存的只有《急就篇》。字書最早的是四字一句,始于周之《史籀》十五篇,是周宣王的太史籀所作,不過久已失傳。為了對漢字進(jìn)行統(tǒng)一簡化,秦朝官方以秦篆為基礎(chǔ),丞相李斯作《倉頡篇》七章,中車府令趙高作《爰?xì)v篇》六章,太史令胡毋敬作《博學(xué)篇》七章。漢閭里書師將其合并整理,并統(tǒng)一稱作《倉頡篇》。隨著社會(huì)的不斷發(fā)展,漢代的學(xué)書、習(xí)字教材數(shù)量也逐漸增多。漢武帝時(shí)司馬相如作《凡將篇》;元帝時(shí)黃門令史游作《急就篇》(圖1);成帝時(shí)將作大匠李長作《元尚篇》,揚(yáng)雄作《訓(xùn)纂篇》。之后,又有杜林作《倉頡訓(xùn)纂》。這些直接作為書寫教材,供學(xué)童使用。

圖1 三國 皇象 急就章(史游《急就篇》)局部 明拓松江本

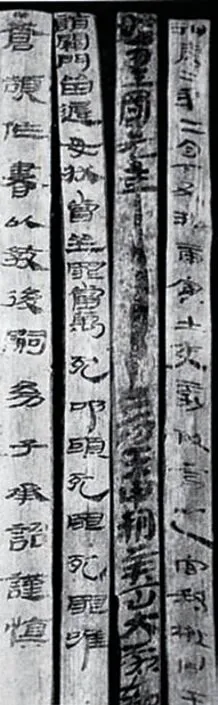

圖2竹簡是1974年出土于居延甲渠候官遺址,內(nèi)容是《倉頡篇》首章部分文句。簡長23厘米,寬1.1厘米,厚0.3厘米,正反面書寫, 簡末二字“賞賞”可能是習(xí)字者隨意所書。《漢書·藝文志》記載,漢興以后,閭里書師合秦時(shí)《倉頡篇》《爰?xì)v篇》《博學(xué)篇》三篇為一篇,習(xí)稱漢《倉頡篇》。居延甲渠候官遺址出土的《倉頡篇》竹簡對于研究漢代《倉頡篇》的版本衍變、文本構(gòu)成等具有重要價(jià)值。

圖2 《倉頡篇》竹簡(局部)

圖3習(xí)字簡雖然不能確定為漢代學(xué)童所寫,但一定程度上是對當(dāng)時(shí)漢人學(xué)書、習(xí)字狀態(tài)的反映,通過其可以了解漢代童蒙書法教育狀況。

圖3 習(xí)字簡 本圖選自王國維、羅振玉撰《流沙墜簡》(浙江古籍出版社2013年版)

(二)識字、書寫相結(jié)合

漢代識字與書寫是相結(jié)合的,所以“或以書丑得鞭”,老師抄寫的字就作為學(xué)童臨習(xí)的范本。在阜陽、敦煌、古居延出土的漢代簡牘中曾多次出現(xiàn)《倉頡篇》殘文,均以隸書抄寫,并且字跡端莊嚴(yán)謹(jǐn),點(diǎn)畫一絲不茍,這些便是西漢抄錄的字書和習(xí)字課本。(圖4)

圖4 1979年出土于敦煌市西部馬圈灣中的《倉頡篇》木牘(局部)

三、以古鑒今,深化對童蒙書法教育的理解

(一)加強(qiáng)書法啟蒙教育意識

當(dāng)代對童蒙書法教育的重視程度還不夠高,蒙童學(xué)習(xí)書法或是家長為了培養(yǎng)孩子的興趣愛好,或是想讓孩童能寫出一手好字,其目的與漢代童蒙書法教育有很大不同。黃惇先生曾說:“沒有中小學(xué)書法教育,就沒有中國書法的未來。”因此,從書寫能力的培養(yǎng)方面來說,當(dāng)代童蒙書法教育顯然沒有漢代童蒙書法教育的要求高。當(dāng)代童蒙書法教育主要通過學(xué)校開設(shè)的書法課程、社會(huì)上的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、家教等,大多數(shù)機(jī)構(gòu)都是采用程式化的教學(xué)模式,旨在迎合家長的需求,一味地追求字形結(jié)構(gòu),為了把字寫好而寫好,忽略了兒童對字的音、義這兩方面的理解。只有極少部分的書法培訓(xùn)機(jī)構(gòu),以經(jīng)典的童蒙讀本入手,強(qiáng)調(diào)兒童對不同書法字體的識讀,讓兒童了解學(xué)習(xí)書體演變的脈絡(luò),最后才是對書寫精準(zhǔn)度進(jìn)行要求。

(二)培養(yǎng)兒童思考能力

在當(dāng)今的書法教育中,有些老師一味地追求字法結(jié)構(gòu)的準(zhǔn)確,忽略書法本身的美,甚至有些教師教給學(xué)生的是錯(cuò)誤的方法,課堂缺乏對書法的審美解讀。教師們要深刻反思書法教學(xué),訓(xùn)練兒童思維能力。李世民有言:“今吾臨古人之書,殊不學(xué)其形勢,惟在求其骨力,而形勢自生耳。吾之所為,皆先作意,是以果能成也。”李世民強(qiáng)調(diào)臨習(xí)書法必須有正確的學(xué)書思路,而思想則決定了實(shí)力的高低。

結(jié)語

研究漢代童蒙書法教育,從中找出規(guī)律、總結(jié)經(jīng)驗(yàn),以期為當(dāng)代書法教育提供借鑒,推動(dòng)書法的發(fā)展。當(dāng)然,漢代在書法教育制度、教育內(nèi)容、教育形式等方面也有不盡合理之處;而當(dāng)代的書法教育形式、硬件設(shè)施等方面也有其優(yōu)勢。只有取漢代書法教育之長補(bǔ)當(dāng)代書法教育之短,將具體措施落到實(shí)處,才能促進(jìn)書法教育的良性發(fā)展。