課程思政背景下傳統文化滲透高校《古代漢語》教學實踐

張麗霞 王 敏

(呼倫貝爾學院 內蒙古 海拉爾 021008)

高校《古代漢語》課程由于其自身的學科特點,具備了課程思政的有利條件。作為一門講述古代語言文字知識的課程,其對中國古代傳統文化的繼承和發揚起著不可忽視的作用,它既是打開古代典籍的鑰匙,也是對學生實現傳統文化思想隱形教育的重要渠道。守好古代漢語的“責任田”,發揮好古代漢語的課程思政作用,需要在充分挖掘其傳統文化價值的基礎上,采取有效策略構建課程思政整體結構格局,并不斷矯正建設中出現的問題,從而真正實現《古代漢語》課程的育人作用。

一、《古代漢語》課程中的傳統文化元素挖掘

漢字作為最古老的一種文字不僅通過經史子集記載了漫長的歲月,也通過語言文字本身展現著古老的文化,比如“家”這個字,表意為“人所居;住房”,《莊子·山木》:“夫子出于山,舍于故人之家。”這里用的就是這個意義。我們從文字寫法上考察,“家”的文字結構是一個“宀”加上“豕”。“宀”甲骨文寫作 “”表示房屋之意,“豕”甲骨文寫作“”表示“豬”,那么為何房屋里面有了豬就成為了人的居所“家”呢?這個看似不合理的文字構成中,其實是對古代建筑上層住人下層養豬這樣的居住習慣的記載。可以說古代漢語對傳統文化的記載和傳承是獨特的,傳統文化不僅通過文獻語句也通過文字、詞匯、語音以及古漢語本身對知識的探求方法等諸多方式得到傳承。要想有效地運用古代漢語課程中的文化元素進行課程思政,首先就是要對其中蘊含的思政元素進行系統深入的挖掘。

(一)系統梳理文選中的傳統文化元素

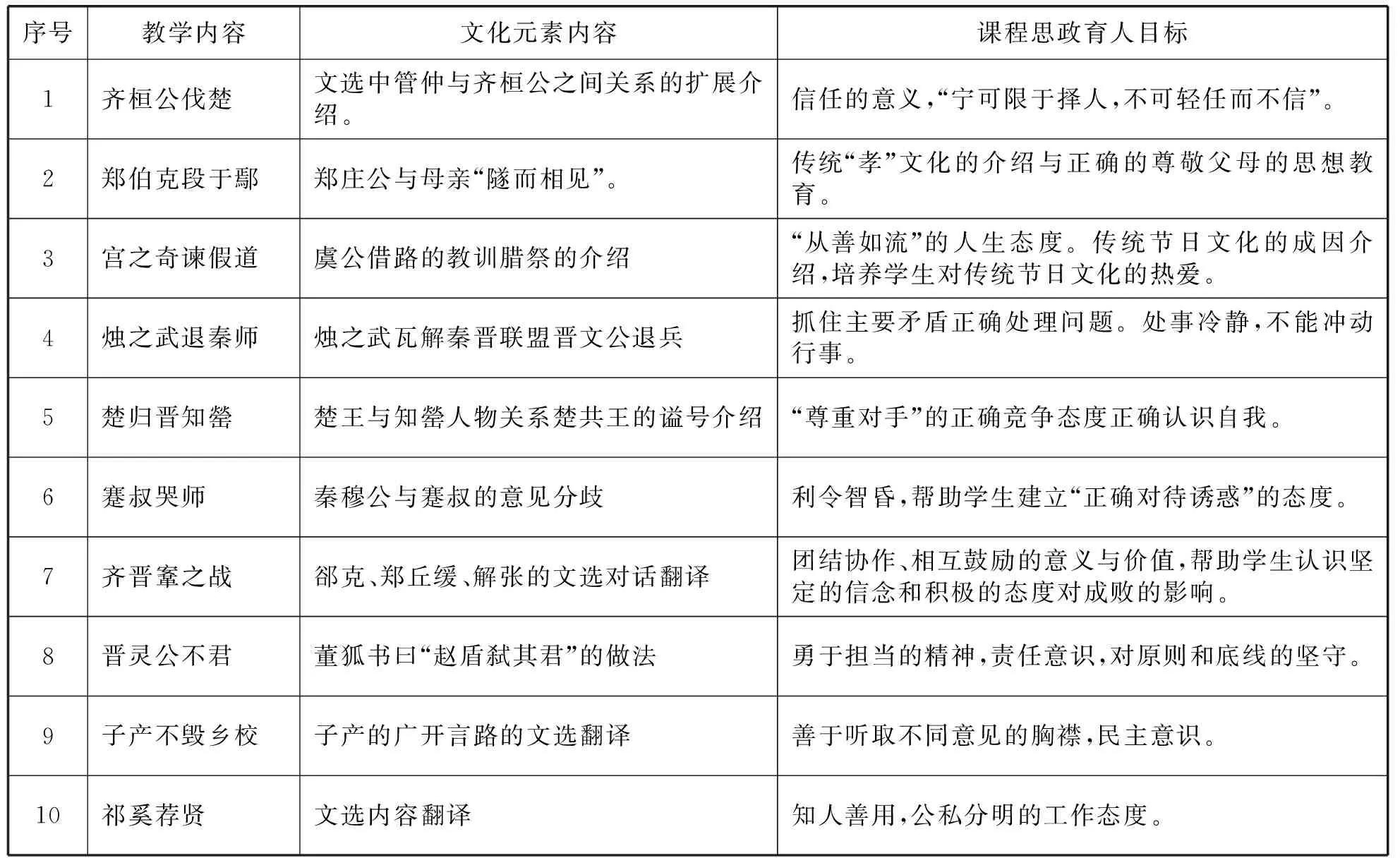

《古代漢語》的教學內容基本上可以分為文選和通論兩個部分,而文選中尤以先秦文選為學習重點。作為一門語言課,古代漢語文選部分的教學要傳授學生文選中涉及的語言文字知識,但其中的文化思想與價值觀念也不容忽視。在文選解讀的過程中,潛移默化地將其中的文化理念融入語言教學,可以實現隱形的教育。這首先需要對教材文選中隱含的傳統文化元素和課程思政素材進行全面梳理。以中華書局出版的王力《古代漢語》教材中的《左傳》文選為例,梳理如下:

序號教學內容文化元素內容課程思政育人目標1齊桓公伐楚文選中管仲與齊桓公之間關系的擴展介紹。信任的意義,“寧可限于擇人,不可輕任而不信”。2鄭伯克段于鄢鄭莊公與母親“隧而相見”。傳統“孝”文化的介紹與正確的尊敬父母的思想教育。3宮之奇諫假道虞公借路的教訓臘祭的介紹 “從善如流”的人生態度。傳統節日文化的成因介紹,培養學生對傳統節日文化的熱愛。4燭之武退秦師燭之武瓦解秦晉聯盟晉文公退兵抓住主要矛盾正確處理問題。處事冷靜,不能沖動行事。5楚歸晉知罃楚王與知罃人物關系楚共王的謚號介紹“尊重對手”的正確競爭態度正確認識自我。6蹇叔哭師秦穆公與蹇叔的意見分歧利令智昏,幫助學生建立“正確對待誘惑”的態度。7齊晉鞌之戰郤克、鄭丘緩、解張的文選對話翻譯團結協作、相互鼓勵的意義與價值,幫助學生認識堅定的信念和積極的態度對成敗的影響。8晉靈公不君董狐書曰“趙盾弒其君”的做法勇于擔當的精神,責任意識,對原則和底線的堅守。9子產不毀鄉校子產的廣開言路的文選翻譯善于聽取不同意見的胸襟,民主意識。10祁奚薦賢文選內容翻譯知人善用,公私分明的工作態度。

在文選的翻譯過程中,通過有效的教學策略將其中隱含的傳統道德文化元素融入課堂,或發揮文選中相關人物的榜樣作用,或層層遞進以文選翻譯導入思想解讀,可以實現古代漢語潤物無聲的育人效果。

(二) 通論知識中的思政元素篩選

文字、詞匯、語法、語音等相關通論知識是《古代漢語》又一重要的教學內容,這部分知識雖然理論性強,卻并不影響其對文化理念的傳承。巧妙地運用例證,不僅可以幫助學生更好地接受相關的理論知識,也可以有效地培養學生的文化品格、形成有效的道德導引。比如,文字部分對文字起源的介紹,就涉及到“八卦說”以及對《周易》的簡單介紹,在這部分知識中引入“否極泰來”“三陽開泰”等與《周易》八卦相關又為學生熟悉的成語,不僅可以使學生形象地感受到古今傳承的文化脈絡,拉近傳統與現實的距離,而且漢語的千年積淀、血脈相承也可以激發起學生對傳統文化的求知欲與保護文化的責任感。

此外,通論部分還涉及到一些對古代漢語的研究方法與學習方法的介紹。在這部分知識中,引入先代學者的治學精神處事態度的介紹,無疑會對學生的人生觀價值觀產生積極的影響。比如,關于訓詁學“實事求是”的學風介紹中,通過王安石《新詩經》中誤解《詩經》“剝棗”的典故,教導學生治學做人要具有“毋意”“毋必”“毋固”“毋我”的端正態度。

二、傳統文化在《古代漢語》課程思政中的滲透策略

(一)教學內容上的精準把握

有效的思政元素融入,離不開對教學內容的精準把握。實現傳統文化、課程思政、《古代漢語》教學三者的無縫銜接,需要配合《古代漢語》教學內容與教學課時現狀,系統探討各部分教學內容的傳統文化元素內涵與課程的育人元素價值,并在此基礎上進行精挑細選。在專業的框架內,將與社會主義道德價值理念相互融通的價值理念以深入淺出、觸手可及的方式呈現出來。這種呈現方式不應該是零星片面的,而應該在課程構建中,從課程思政的頂層設計角度,研究專業教學與傳統文化思政教育的點、面、體整體結構。

在對教學內容全面梳理的前提下,提煉可操作的課程思政內容,并對這些內容進行系統的盤點與歸類。《古代漢語》涉及了廣泛的古代文化知識,但并不是所有的相關知識都有必要引入課堂教學,同一知識涉及到的文化支撐例證也需要甄選。這就需要教師從教學價值、文化價值、思政價值等不同的角度進行斟酌,以期達到最好的效果。

以中華書局出版的王力《古代漢語》教材中的《鄭伯克段于鄢》這篇為例,其中可挖掘的文化思政元素包括:公平公正的必要(姜氏對待兒子的態度)、傳統“孝”文化與正確的尊敬父母的思想教育(母子隧而相見)、女性地位文化介紹(女子有姓無名)、傳統婚姻習俗(“姑”字文化引入)、引人向善(潁考叔的做法)。這諸多思政文化內容,鑒于教學時間與教學重點的限制,無法也沒有必要全部展示。這就需要從課程教學所能承載的全部文化思政內容進行比較衡量,同時斟酌其與思政課程同向而行的融合度。鑒于從教材內容整體衡量,“公平公正”“女性地位”這些相關文化內容在其后的文選和通論中有所涉及;“傳統婚姻習俗”與課程思政的融合度不高;“引人向善”對教學內容的支撐度不強,我們最后甄選出“尊敬父母的思想教育”這個與社會主義核心價值觀融合度較高且有力支撐教學內容理解的思政教學點。

從每一課時的思政教學點出發,連點成面,形成德育、美育、智育三個層面。將符合不同層面的支撐點綜合思考布局,在整個課程構建中避免重復又面面俱到,從而構建完整的古代漢語課程思政格局。

(二)教學策略的有機調整

課程思政是要在專業知識的教育中,實現對學生的品德培養、道德教育,塑造學生的人文品格。然而,素質、品性的培育局限于單一的課堂教學是難以實現的。這需要教學策略的調整,建立有力的課堂外延。課堂外延可以從兩方面來看,一是可視性的外延即課后學習的輔助,比如,課后作業,網絡教學平臺、相關課外活動等;二是無形的外延即教師對學生的思想指引、情感教化。

《古代漢語》的課程思政實際上是要實現一個思政理論具體化的過程,將抽象的、概括的、一般的理論,以具體的、個別的、實在的實例呈現出來,使學生在可感可觸的實例中,深刻地領會思想,接受教育。這就要求課程思政的開展形式要具體、生動、親和。從可視性角度講,多種多樣的課下活動無疑是對專業知識與思政教育的有力支撐。針對古代漢語時代久遠、語言艱深的特點,賦予其必要的時代氣息不失為一個增強親和力的好方式。將情節完整的文選對應課本劇的線下拍攝與線上展示,將通論知識配合模擬教學演練,與相關學科合作建立課下沙龍文化,這些課下延伸具有很強的操作性。

可視性的課下延伸需要質量的保障,而能夠提供保障的就是前面提到的無形外延。無形外延不僅要求教師的有效督促積極參與,更重要的是實現一種興趣的養成,思想的交流與碰撞。比如,如果在教學設計中要將《騫叔哭師》擴展為課下課本劇的拍攝,那么在課堂教學之前,教師就需要確定教學中的情緒、思想引導方式,構建強烈的畫面感,課堂教學也需要進行擴展知識的梳理,有意識構建完整的情節,從而引發學生自覺對劇本設計和表演的欲望。課下延伸的展開應該是水到渠成的,課上課下應該環環相扣,密不可分。避免浪費學生時間、簡單應對作業的無效課下延伸。

(三)《古代漢語》課程思政的教學評價體系的建立

《古代漢語》的教學效果如何,需要完整的評價體系進行檢驗,教師和學生兩個角度都需要建立有效的評估體系,才能促進課程思政教學的進步。下面就從學生學習效果評價與教師教學效果評價兩個角度,探討《古代漢語》課程思政教學評價體系的問題。

從學生的角度講,傳統文化的課程思政效果難以在一份或幾份試卷中充分展現。課程思政的效果如何,不僅是學生學習的問題,與考核方式、考核內容都密切相關。教師的輸出與學生的接受是否吻合,這需要有效的評價體系進行衡量。在《古代漢語》課程思政的教學過程中,教師需要加強非標準化、綜合性等評價,提升課程學習的挑戰性,研究以評價體系的優化促進《古代漢語》課程思政的教學優化問題。

以過程性評價為例,學生的學習效果不集中于期末的一次試卷成績,而是分散于整個學習過程。這樣的考核方式,在及時性、參與性、師生交融性上對學習效果都起到了積極促進的作用。教師可以將期末成績按照不同的百分比進行劃分,課堂表現、筆記記錄、作業、課外活動、期末考核分別占據期末成績一定的分值,并在各項考核時間上合理安排,使整個學期的學習張弛有度。值得提出的是,考核的過程性分布并不困難,但是教師要努力找到一種最優融入方式。課本劇拍攝、模擬教學、綜合論文、假定科研項目都可以作為過程考核的項目,在什么時間、怎樣進行才是最好的,就需要結合課程思政的體系進行調整。比如,《齊晉鞌之戰》中涉及思政內容,團結協作的重要價值,《祁奚薦賢》中又有知人善用的思想,這時候如果布置一項自行組隊的模擬科研立項,小組成員密切協作完成,就可以恰切地對學習到的課堂思政內容進行具象體驗。

從教師角度講,對課程教學需要形成對考試結果的具體分析,針對整個學習過程建立不同目標的分值搭配,并通過對學生達成度的分析反饋教學效果,形成過程分析報告。在課程思政的角度,在課程最初設定中,就需要教師有意識地將在語言學習中培養人文情懷、道德情操,樹立正確的價值觀,強化文化自信這樣的內容作為重要的教學目標進行實施,考核應對應教學目標進行,確定目標在課程考核中的分值比重。并且,教師需要通過對學生平均成績的計算得出課程該目標的達成度,以驗證實施情況的具體效果。

《古代漢語》課程的教學評價體系,可以通過課程目標達成評價,課程目標的權重與畢業要求分解指標點關系矩陣研究,進一步建立科學的評價體系,加強非標準化、綜合性等評價,提升課程學習的挑戰性。而評價體系的優化是促進《古代漢語》課程思政的教學優化的一個推動性因素。

三、《古代漢語》課程思政中需要注意的問題

課程思政是現今課程教學中不得不考量的問題,但是在其整體實施過程中,卻存在著許多誤區,嚴重影響了課程思政的教學效果。

(一)思政文化元素的片面融入不成體系

課程教學中對于傳統文化思政元素的融入,需要整體地規劃與布局。在課程開始之初就需要確定目標,并針對可實施的課程思政教學內容進行合理安排,形成完整的體系。語言作為文化的一個部分,與文化密切融合,《古代漢語》課程承載的傳統文化元素極其豐富。在具體的教學過程中,需要對其中的文化內容進行甄別、篩選,并構建起《古代漢語》課程思政的文化體系,避免課程思政教學的零星化、脫節性出現。

在文化體系的構建過程中,既可以從“仁、義、禮、智、信”的傳統道德角度形成體系,貫穿文化教學內容;也可以圍繞社會主義核心價值觀構架內容,實現體系完整的課程思政教學;還可以從文化認同、文化自信、文化傳承的角度,以此為綱規劃課程教學中的思政內容與文化素養教育。具體從怎樣的角度、如何形成框架,因人而異,但無論從哪個角度出發,都需要教師對相關的思政文化內容進行宏觀的篩選與規劃,不能只針對某篇文選、某部分通論進行片面地融入。否則,就會不可避免地出現課程思政教學內容中的重復、冗贅、缺失、相互矛盾等嚴重影響教學效果的情況出現。

(二)“過猶不及”的文化融入教學

傳統文化的融入對于《古代漢語》的課程教學具有積極的推動作用。作為一門語言課,《古代漢語》相對于其他文科課程略顯枯燥,而文化內容與文化思想進入《古代漢語》的課堂在實現課程思政教學的同時,也大大提高了古代漢語課程的生動性,活躍了課堂氛圍。對于文化底蘊深厚的教師而言,文化教學的思政融入無疑成為了使《古代漢語》課堂教學的面貌煥然一新的法寶。但值得一提的是,盡管傳統文化在高校《古代漢語》課程思政教學中的滲透非常必要,我們卻不能忽視《古代漢語》語言教學的主導地位。在整個課程教學的安排中應該確定傳統文化思政教學的合理占比,每一節課程中的思政文化教學內容所占用的課堂時間也需要認真思考,從而避免“過猶不及”“喧賓奪主”的文化融入教學。

結語

傳統文化在高校《古代漢語》課程思政教學中的滲透不僅從教書育人的角度講是必須必要的,而且對改善課堂教學效果也具有其不可忽視的作用。基于高校《古代漢語》課程自身的特點,在傳授古代語言文字知識的同時,也需要教師守好古代漢語的“責任田”,發揮好《古代漢語》的課程思政作用,并在思想理念、方式方法上不斷突破瓶頸,構筑完善的體系與模式。