書法的主體自覺與路徑創新

——以徐渭、董其昌為例

■ 李帥文

一、徐渭與董其昌的書學背景

二、徐渭之“真我”

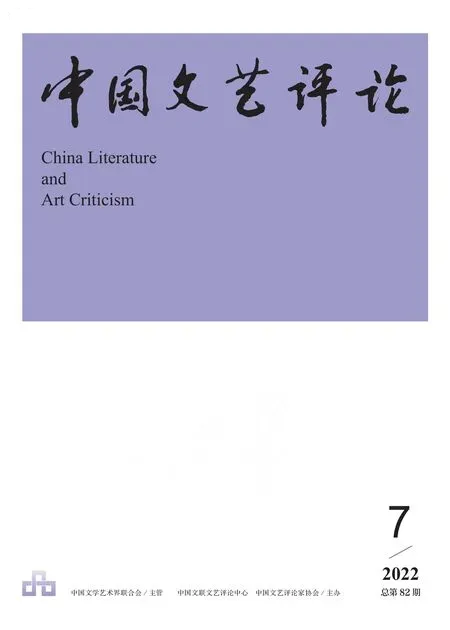

圖1 徐渭《行草應制詠墨軸》352cm×102.6cm 蘇州博物館藏

三、董其昌之“仿書”

刻板臨摹古代法帖的方式在“獨抒靈性”的解放思潮下面臨危機,但不參古法地一味“獨抒靈性”又消解了書法之法的傳統。董其昌在這一背景下將“仿”這一概念廣泛地運用到實踐中,既繼承先賢仿畫、仿書之法,又加以己意形成獨特的風格面貌,這是避免時代書風趨同與流俗的關鍵之舉。

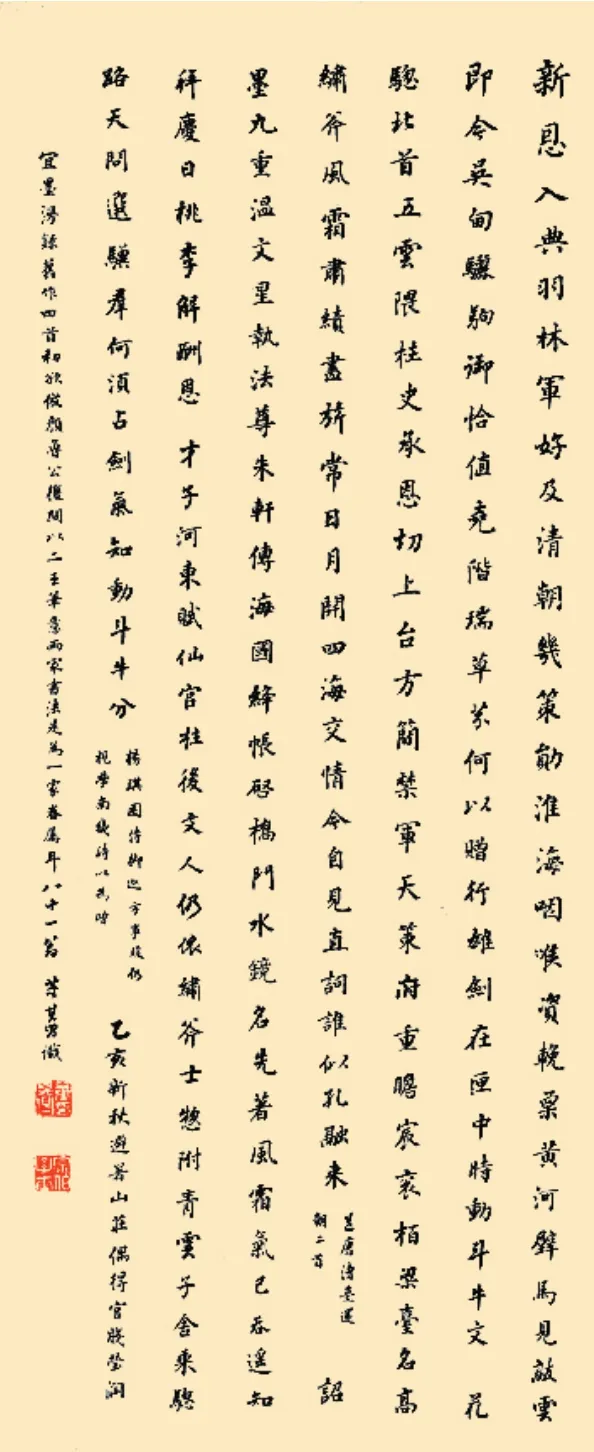

圖2 董其昌《錄舊作四首》93cm×38cm 北京保利 2011年春季拍賣會

四、頓漸之間:筆墨中的禪學意趣

徐渭“露己筆意”與董其昌“不合之合”的書法創作觀彰顯了二者共通的主體自覺,而之所以形成動靜相異的書風則需要進一步探究其形而上的認識觀對藝術創作的影響。在晚明儒佛互闡、佛教復興的背景下,徐、董二人均在不同程度上受到禪宗思想的影響,如徐渭在狂禪影響下的頓悟修行以及董其昌在游戲禪悅中的頓漸體悟。

圖3 徐渭《提魚觀音圖》116cm×25.8cm上海博物館藏

五、似與不似:書法的主體自覺與路徑創新

相對于徐渭對頓悟的審美感知,董其昌則更傾向于在禪悅之風中漸修書中氣韻,如其所說“胸中脫去塵濁”。這里需要注意的是,董氏認為存在“塵濁”是漸修的前提,正如神秀詩偈中所寫的“莫使有塵埃”,因心有塵埃作為前提,所以需要“時時勤拂拭”才能明心見性。顯然在董其昌看來,經歷讀萬卷書、行萬里路的漸修過程才可去除胸中塵埃、悟得書中三昧,這區別于徐渭“一棍打破”的頓悟方式。同時,董其昌書畫集諸法于一身,借助“仿書”的漸修方式從合其法度規范的基礎上離形去知,超越所仿對象之形。這同樣指向了“教外別傳”的禪宗教義,不滯于物亦不囿于形,而是“以心傳心”,不依賴文字語言等形式達到悟道的境界。同理,董氏有意掙脫傳統法度的桎梏,拆其外在的骨肉之形從而見得自身的本來面目,這對書法臨池中由臨摹到創作轉換的階段具有方法論意義。所以從徐渭的“真我”和董其昌的“仿書”中我們可以看到,無論頓悟或漸修,均可實現由法度到超越法度的路徑創新。

徐渭與董其昌分別在一定程度上體現了當今書壇的現代性與學院派特征。董其昌的“仿書”主題基于傳統形式不斷錘煉技法,以追求不重復古代先賢的“不似之似”,在漸修氣韻、頓悟淡雅的過程中明心見性;徐渭之“真我”觀是超越形式、打破理性所形成的自然書寫,并不執著于形、色的法度,在“不求似而有余”的書法創作中直抒胸臆、詩意地棲居。徐渭與董其昌在“似與不似”的美學命題上從頓悟與漸修的不同角度呈現了書法中的主體自覺與路徑創新。再觀當代藝術創作,習近平總書記在文藝工作座談會上指出“創新是文藝的生命”,守正創新是藝術技法提升的必要條件,而創作主體的審美自覺更是由技入道的必由之路。從書法角度而言,守正創新既需要傳統書學理論與實踐的漸修,更需要在“集大成”的基礎上超越古今主客二分的臨摹范式,達到傳統與創新的辯證統一,實現物我合一的自然通感。在這個意義上,董其昌的“仿書”為形式與技法的書學漸修階段提供了臨創轉換的新路徑,而徐渭的“真我”觀則一定程度上為理性臨習傳統的書家提供了主體自覺的新思想,二者在頓漸之間為當代書法的守正創新開拓了思路并指引了筆墨中的心靈歸宿,同時亦啟發了當代書法創作對審美理想的塑造以及對精神境界的追求。