唐代薛儆墓室壁畫及石刻藝術(shù)賞析

楊琦

(運(yùn)城博物館,山西 運(yùn)城 044000)

0 前言

1995年秋,位于山西省運(yùn)城市萬榮縣的唐代薛儆墓葬正式發(fā)掘。從出土的墓志銘等相關(guān)文字記載中梳理得出,墓主人薛儆本人的官職,散品為從三,勛品和爵品均為正二,其職事官較高的是殿中省少監(jiān)、太仆寺少卿、岐州刺史等,為四品上下官職。薛氏為當(dāng)時(shí)大家望族,屬武則天甥家,薛儆本人為唐睿宗女婿,由此可知其在當(dāng)時(shí)社會(huì)地位較高。

1 墓葬壁畫綜述

在北方,墓葬壁畫仍較為流行。而自漢朝結(jié)束以后,大部分已變?yōu)閺U墟,之前的文化繁榮亦淹沒于歷史塵埃中。相反,在東北和西北的偏遠(yuǎn)地區(qū)發(fā)現(xiàn)了從公元三四世紀(jì)繪制的墓葬壁畫,在這段時(shí)間更是有許多中原居民移居到該地以避免戰(zhàn)爭(zhēng)侵?jǐn)_。朝鮮安岳第三座陵墓的結(jié)構(gòu)、裝飾和墓碑上的文字表明,陵墓主人來自中國(guó)。盡管這座陵墓中仍有大量出行畫,但并未涉及儒家題材畫作,畫家更注重世俗生活和女性繪畫的表現(xiàn)。從墓葬壁畫全局中可以看出對(duì)儒家思想的弱化。

“1979年冬,人們?cè)陉兾鞣鲲L(fēng)楊家堡的西周墓中,發(fā)現(xiàn)了繪制而成的二方連續(xù)菱格紋圖案,這種圖案與同一地區(qū)西周建筑遺址中的漢白玉菱形壁畫飾物頗有相似之處,也許這在當(dāng)時(shí)只具有純裝飾性意義。春秋時(shí),相信孔子參觀周朝的明堂就見到過當(dāng)時(shí)的壁畫,‘有堯舜之容,桀紂之像’,并且‘各有善惡之狀’。這種繪制人物的壁畫,相較純裝飾性壁畫基于社會(huì)意義要更深一層。歷史文獻(xiàn)和考古資料都說明,壁畫、石刻藝術(shù)在中國(guó)源遠(yuǎn)流長(zhǎng)。”

自周秦而至魏晉南北朝,壁畫、石刻藝術(shù)日趨發(fā)展,各地在考古發(fā)掘中出土的壁畫、石刻時(shí)有所見。然而從宏觀的歷史角度來看,壁畫、石刻藝術(shù)作為一個(gè)獨(dú)立的藝術(shù)門類,其真正的繁榮是在經(jīng)濟(jì)文化都高度發(fā)達(dá)的唐代。

我們今天所能看到的唐代壁畫原作,可分兩大類:一類是像莫高窟那樣的大型洞窟壁畫,另一類就是墓室壁畫。但是古往今來相當(dāng)長(zhǎng)的歷史時(shí)期里,深埋地下的唐代墓室并不為人所知,史籍無載,傳者無聞。大約從20世紀(jì)50年代開始,考古發(fā)掘中陸續(xù)發(fā)現(xiàn)了數(shù)量可觀的唐代墓室壁畫,方使今人大開眼界。迄今已經(jīng)發(fā)掘出土的唐代壁畫墓主要分布在陜西關(guān)中地區(qū),以西安、咸陽、乾縣、禮泉、長(zhǎng)安、三原等地最為集中,共計(jì)60余座。

唐代的人物繪畫藝術(shù),無論是世俗人物畫還是宗教人物畫,都得到了全面性發(fā)展。唐代大一統(tǒng)的局面,暢通的國(guó)際交通,不但促進(jìn)了中西方文化的交流,也刺激了中原畫風(fēng)的發(fā)展,并為中國(guó)各地區(qū)畫風(fēng)創(chuàng)造了交流融會(huì)的條件。

此外,唐代藝術(shù)還深深地影響著周邊地區(qū),唐代繪畫成為引導(dǎo)時(shí)代藝術(shù)風(fēng)尚的國(guó)際性繪畫語言。唐代繪畫又分為墓葬壁畫與傳世畫作兩部分。唐代墓葬壁畫的發(fā)現(xiàn)數(shù)量、保存狀態(tài)均勝于北朝,通過壁畫的編年可以看出其連續(xù)性發(fā)展軌跡以及唐代人物畫風(fēng)大體發(fā)展方向。

唐代盛行厚葬。從現(xiàn)已發(fā)掘的墓葬來看,其壁畫、石刻的內(nèi)容、規(guī)模大小等,與墓主的身份地位有關(guān)。繪制、雕刻這些壁畫與石刻的目的,乃是為死者設(shè)置一個(gè)生前的生活環(huán)境,使之在陰間也能永享人間歡樂。通過綜合研究可知,唐代墓室壁畫和石刻的題材主要分為以下幾類:

①反映社會(huì)生活的:有儀仗、狩獵出行、車馬列戰(zhàn)、駱駝與馱夫、客使禮賓、男侍女侍、樂舞、馬球、庭院行樂、宴飲、屏風(fēng)、墓主像;

②反映農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的:有農(nóng)畜、農(nóng)耕;

③反映建筑形式的:有樓閣、城墻、佛寺、道觀,以及斗拱、柱、平面圖案;

④其他內(nèi)容:如星相內(nèi)容的金烏、蟾蜍、銀河、星斗,四神內(nèi)容的青龍、白虎、朱雀、玄武等。

這些墓室壁畫,內(nèi)容豐富、色彩絢麗、筆法嫻熟,充滿了濃郁的生活氣息,為我們?cè)佻F(xiàn)了一千多年前唐代社會(huì)的廣闊畫面。

2 薛儆墓壁畫與永樂宮壁畫的價(jià)值意義

山西萬榮薛儆墓石雕線刻、壁畫的面世,印證了自魏晉以后盛唐藝術(shù)作品最大容納者是皇室貴族以及寺觀和墓葬。薛儆作為唐代時(shí)期的顯貴,其死后墓室壁畫、石雕線刻絢麗異常。壁畫雖遭人為破壞,但保存完美的石雕線刻人物,實(shí)乃補(bǔ)天地日月之所不至。薛儆墓室石刻分兩部分呈現(xiàn):一部分為墓室石門,一部分為石槨(圖1)。

圖1 薛儆墓石槨整體圖

我們首先來說墓室石門,它由門楣、門額、門扉、門框、門檻、門墩等組成。雕刻內(nèi)容均為花草、人物、鳥獸等。

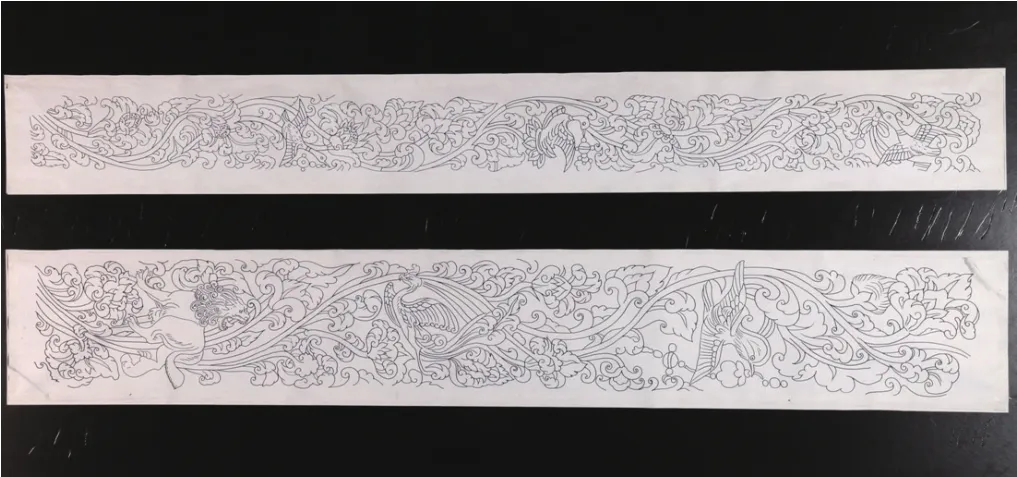

門楣表面刻滿卷蓮紋間鳳凰紋,花紋基本為左右對(duì)稱結(jié)構(gòu),鳳凰也相互對(duì)稱,嘴里皆銜有飄動(dòng)的花結(jié)。門額表面刻滿卷蓮紋,在卷蓮紋中間,自左至右雕飾有七個(gè)動(dòng)物:站立的鳳凰,尾巴高翹,回首展翅;四足騰空的奔獅,毛發(fā)后揚(yáng),張嘴吼叫;四蹄騰空作飛奔狀的馬,身上有雙翼;仰躺的獅子,四足朝上,眼睛看著右上方的獅子;奔跑的獅子,毛發(fā)飛揚(yáng),亦張嘴作吼叫狀;鳳凰則展翅前飛。

右門框正面飾“S”形卷蓮紋,卷蓮紋中間分別有三只動(dòng)物:上部有一只展翅飛翔的鴛鴦,嘴里銜有一串花飾;中部有一展翅鳳凰,尾巴高翹;下部有一只獅子,四足站立,尾巴略上揚(yáng),頭向上張嘴怒吼(圖2)。側(cè)面也裝飾卷蓮紋,其中間也分別裝飾有三只動(dòng)物:上部有一只略向下飛翔的鳥,嘴里銜有花飾結(jié);中部雕飾一鳥作展翅回首狀,嘴里銜一串花飾;下部有一略向上飛翔的鳥,嘴里也銜有花飾。

圖2 右門框線刻圖

左門框正面滿飾“S”形卷蓮紋,在卷蓮紋中間分別裝飾有三只不同形態(tài)的獅子:上面的獅子后腿站立,尾巴高揚(yáng),頭略向上,張嘴怒吼;中間獅子豎立起作奔跑狀,圓瞪雙眼,張嘴大吼;下面的獅子作蹲坐狀,前腿上舉,尾巴彎卷,瞪眼作怒吼狀。側(cè)面也滿飾卷蓮紋,中間分別飾有三只動(dòng)物:上部有一鳥作展翅飛翔狀,嘴里銜有一串花飾;中部有一展翅而飛的鴛鴦,嘴里也銜有一串花飾;下部一飛鳥。

右門扉正面畫在門上的一名男子,頭戴頭巾,身穿長(zhǎng)袍,系著腰帶,鞠躬,雙手拿著笏板,瘦臉,顴骨略高,腳下穿尖頭軟鞋,線條勾勒流暢,造型準(zhǔn)確,表情亦極具個(gè)性。

左門扉紋飾同右門扉一樣,人面皆朝向門的中間,表情凝重,眉頭緊鎖,略有所思。整個(gè)線條勾勒簡(jiǎn)潔明了。

門檻正面的邊上飾有卷云紋,中間滿飾卷蓮紋,在卷蓮紋中間雕飾有對(duì)稱的雙鳳,嘴里均銜有飛揚(yáng)的花結(jié)。右門墩和左門墩,均飾有圓點(diǎn)紋的奔獅。

由此我們可以看出,整個(gè)石門雕刻極具裝飾意味,且造型極具功力,線條流暢自如,講究中鋒用筆,鐵線描勾勒傳神精準(zhǔn)。

薛儆墓石槨由34塊大小、形象不同的青石雕刻、組合而成。

石棺底座由9塊長(zhǎng)方形石頭構(gòu)成,12扇門由不同的花草鳥獸雕刻而成,裝飾感和圖騰感很強(qiáng)。比如奔跑的虎、獨(dú)角的怪獸、展翅飛翔的鳥、粗壯的大象、飄逸的鳳凰、飛奔的駿馬等,極具想象力。

石槨的中部由10塊石板間用10根倚柱相接而成,在其內(nèi)部和外部,大多是由不同的花卉、鳥類和動(dòng)物雕刻而成。除了裝飾味道濃厚之外,動(dòng)物造型簡(jiǎn)潔大方,線條生動(dòng)跳躍。

而門窗之外的17個(gè)圖案之上,均各雕有一個(gè)侍女,共17人(圖3)。有14個(gè)為正面站立,3個(gè)則為持花側(cè)身而立的形象。側(cè)身而立3人均頭梳高髻,面相豐滿,彎眉細(xì)眼,直鼻小口,穿著錦緞和絲綢,窄袖長(zhǎng)裙和短襖,袖子上有花邊裝飾,腰間有豎直條紋,腰部系有較長(zhǎng)花結(jié)。腳穿重臺(tái)履,衣著華麗,體態(tài)豐腴,婀娜多姿。

圖3 侍女圖

另外,14個(gè)站在前面的侍女圖案,根據(jù)服飾可分為兩類:一類是盛唐宮女的服飾,有7人,大多頭梳高髻,身穿錦帛,半肩長(zhǎng)裙,高頭厚底鞋,臉也更相似,臉頰豐滿,臉型較為圓潤(rùn),眉毛彎彎,眼睛細(xì)長(zhǎng),鼻子高,嘴巴小。另一類的侍女服飾更加偏向于男性化,這反映了當(dāng)時(shí)女裝所具備的時(shí)尚,其大多為頭戴折上巾、圓領(lǐng)襯衫、帶可掛物的腰帶和窄袖的長(zhǎng)衣、條紋褲,腳穿尖頭軟棉鞋,衣服上有刺繡花紋。蹀躞帶原為北方人民的裝束,魏晉南北朝時(shí)期傳入中原,深受漢族人民的喜愛。在其革帶上常有若干條小帶垂下,通常被稱為腰帶的簡(jiǎn)稱,并且在其中懸掛七種物品,如計(jì)數(shù)袋、刀、磨石、針筒和燧石袋等。這種類型的衣服和侍女的男性形象與在永泰公主墓、衛(wèi)洞墓和韋頊墓中發(fā)現(xiàn)的相似。在新疆吐魯番阿斯塔發(fā)現(xiàn)的絲綢繪畫中,也發(fā)現(xiàn)了穿著這種服裝的女性。而描繪仕女的題材在唐代墓室壁畫、石刻中相當(dāng)普遍,她們的身份大約有公主、宮女、墓主人、貴族家的侍女等。

仔細(xì)揣摩薛儆墓的線刻人物,可以看到其繪畫用筆很特別。圖中人物的胡須和鬢角在靠近皮膚的地方是尖而薄的繪畫筆法。當(dāng)它們向兩側(cè)展開時(shí),逐漸變得越來越輕。從遠(yuǎn)處看,云鬢好像是從人物皮膚上長(zhǎng)出來的,即所謂的“毛根出肉”繪畫方法。如此精巧、準(zhǔn)確、生動(dòng)的云鬢用畫筆畫出來,體現(xiàn)了畫家對(duì)畫工的解剖和對(duì)透視認(rèn)知的掌握,畫筆動(dòng)作準(zhǔn)確、輕松、充滿活力決不能出現(xiàn)偏差,表現(xiàn)出較高的繪畫技巧。這些都是從六朝、隋唐壁畫中繼承下來的優(yōu)秀藝術(shù)傳統(tǒng)。從云鬢、虬須“毛根出肉”繪畫手法來看,薛儆墓的線刻人物繼承發(fā)揚(yáng)了吳道子的大唐風(fēng)格。

從藝術(shù)價(jià)值上來講,薛儆墓的線刻人物堪稱是整個(gè)墓室藝術(shù)的點(diǎn)睛之筆,而線刻人物尤以侍女圖像為最。同時(shí)還發(fā)現(xiàn),其與距離萬榮縣薛儆墓100千米左右的芮城縣永樂宮壁畫,在用筆風(fēng)格、單幅圖像構(gòu)圖模式上幾乎同出一門,都具有“吳帶當(dāng)風(fēng)”的典型大唐風(fēng)韻。只不過永樂宮壁畫屬元代所為,在整體畫風(fēng)上已經(jīng)趨于成熟和大氣。

永樂宮壁畫在我國(guó)壁畫中是一種較為獨(dú)特的存在,永樂壁畫在山西省芮城的永樂宮(又名大純陽萬壽宮),是擁有很高藝術(shù)價(jià)值的一幅大型壁畫,同時(shí)永樂壁畫還是我國(guó)繪畫史中最為重要的藝術(shù),在世界繪畫史中也屬較為罕見的巨制。永樂宮繪畫是我國(guó)古代繪畫的瑰寶,整幅壁畫總面積1000平方米,分別繪于無極殿、三清殿、純陽殿和重陽殿。三清廳為正廳,墻體403.34平方米。圖片高4.26米,長(zhǎng)94.68米。壁畫主要呈現(xiàn)的是眾神朝拜老子及呂洞賓、王重陽傳教施法的宗教故事,內(nèi)容意蘊(yùn)豐富,且多數(shù)保存較好,具有高度藝術(shù)水準(zhǔn),在我國(guó)壁畫藝術(shù)中占據(jù)重要地位。

永樂宮壁畫是一種基于道家的宣傳畫作,旨在揭露教義、鼓舞人心。畫作制作時(shí)間較歐洲文藝復(fù)興時(shí)期稍早,幾乎均創(chuàng)作于元朝時(shí)期。

具體來講,永樂宮的壁畫繪畫作品是歷代繪畫的杰作,完全符合以吳道子為代表的唐代繪畫傳統(tǒng),更是直接繼承了宗教王朝的唐代壁畫風(fēng)格,即開放、比例嚴(yán)謹(jǐn)、風(fēng)格嚴(yán)謹(jǐn),身姿活潑,服裝線條流暢,動(dòng)感十足的風(fēng)格。而唐代的薛儆墓線刻人物若要論述其缺陷,則為其人物面部器官缺乏個(gè)性,概念化特征較為顯著,比如石槨內(nèi)2圖和石槨內(nèi)10圖拱手侍女兩面部特征幾乎一致,并無明顯個(gè)性區(qū)分,這從側(cè)面體現(xiàn)出作者畫匠身份成分居多。

3 結(jié)語

綜上所述,薛儆墓線刻人物的典型特征正是其藝術(shù)魅力所在。雖然它們并非生活中的每一個(gè)具體形象,但這一復(fù)雜而崇尚美的概念深深地表現(xiàn)了歷史時(shí)代的印記。人物的變化和活力通過其各自的角度、力度和姿勢(shì)表達(dá)出來,呈現(xiàn)出別樣的生動(dòng)與美麗。從臉型的結(jié)構(gòu)——眉毛、眼睛、嘴巴、鼻子、下巴、脖子,以及衣服配飾的輪廓來看,只用幾行線描繪了人物的精致和活潑。特別是人物的耳朵和手指的表現(xiàn)非常復(fù)雜,手指的變化也非常規(guī)律。通過人物的刻畫,我們可以看到古代藝術(shù)家所具備的特點(diǎn),以及堅(jiān)實(shí)的技藝基礎(chǔ)。而令人稱奇的還有十二個(gè)生肖的圖像雕刻于志石四面,中間是鼠生肖,每邊三個(gè),根據(jù)時(shí)鐘的移動(dòng)排列在下面的豬身上。生肖畫周圍雕刻成花和草的圖案。雕刻手法都非常精細(xì)、巧妙。線條流暢優(yōu)美,姿態(tài)生動(dòng),具有極高藝術(shù)價(jià)值。

總而言之,唐代墓室壁畫、石刻是中華古代文明歷史中極為寶貴的財(cái)富。薛儆墓室壁畫和石刻,雖說只是整個(gè)唐代陵墓壁畫、石刻中的個(gè)體,但是墓中一幅幅琳瑯滿目、光彩照人的藝術(shù)佳作,頗具代表性,值得我們借鑒和學(xué)習(xí)。