天津文廟鄉(xiāng)賢侯肇安與輔仁書院研究

段文昌

(天津文廟博物館,天津 300090)

中國自古重視祭祀,《左傳》曰:“國之大事,在祀與戎。”文廟是中國儒家思想與傳統(tǒng)文化的物質(zhì)載體。鄉(xiāng)賢祠為“奉祀本鄉(xiāng)已故賢士之祠堂”。鄉(xiāng)賢入祀廟學(xué)鄉(xiāng)賢祠,歸屬文廟祭祀體系。祭祀鄉(xiāng)賢可發(fā)揮崇德、報功、尚賢之社會功效,“古圣王所不敢忽也”。天津文廟入祀鄉(xiāng)賢侯肇安品德高尚、行仁仗義、扶弱濟(jì)困、重教興化,堪稱時人之楷模。

1 天津文廟鄉(xiāng)賢祠由來

在我國民間信仰體系中,祭祀名宦、鄉(xiāng)賢由來已久。“仕于其地而有政績,惠澤及于民者謂之名宦。生于其地而有德業(yè),學(xué)行博于世者謂之鄉(xiāng)賢”,由此可知,鄉(xiāng)賢為出生于本地而德業(yè)、學(xué)行可為鄉(xiāng)人楷模者。“祀先賢于西學(xué)”相傳始于周朝,而最早對鄉(xiāng)賢加以祭祀則在東漢末年,時任北海相孔融祭祀甄士然,這成為祭祀鄉(xiāng)賢之始。宋元時期的學(xué)校以名賢、名臣、賢牧混祀,此類現(xiàn)象也出現(xiàn)在書院。祭祀鄉(xiāng)賢始盛于明朝,并在廟學(xué)中把名宦、鄉(xiāng)賢祀典真正普遍化形成一代制度。

明太祖在江山初定時便行禮樂教化于天下,規(guī)定“又令天下學(xué)校各建先賢祠,左祀賢牧,右祀鄉(xiāng)賢,春秋仲月亦得附祭廟庭。后乃更名名宦、鄉(xiāng)賢”。至明弘治初年,名宦祠、鄉(xiāng)賢祠逐漸分開。同時,由相應(yīng)的官員管理兩祠入祀,明弘治以后政府明確規(guī)定,交提學(xué)官定奪。通過專司管理,鄉(xiāng)賢祠和名宦祠的祭祀制度進(jìn)一步發(fā)展。

毛奇齡對此最為稱道,“惟明制,建學(xué)自成均以下遍及州縣,較前代之建置無常格者最為周悉,于是哲配遞降,由廊廡以外特設(shè)名宦、鄉(xiāng)賢二祠于宮門左右”,鄉(xiāng)賢祠成為廟學(xué)組成體系的一部分。廟學(xué)形成于公元630年,“貞觀四年,詔州縣學(xué)校皆作孔子廟”。孔廟建置在學(xué)校內(nèi),設(shè)有殿堂舉行學(xué)禮并供奉、祭祀孔子和歷代先賢。廟學(xué)對民眾實施教化,從而維護(hù)道統(tǒng),歷朝統(tǒng)治者都非常重視廟學(xué)。

天津府學(xué)文廟創(chuàng)建于公元1436年,作為地方官學(xué),為廟學(xué)合一建制。現(xiàn)存府學(xué)文廟實為左學(xué)右廟格局,左學(xué)是以明倫堂為主的建筑群,右廟則以大成殿為中心。鄉(xiāng)賢入祀重其德而非其位,所謂“鄉(xiāng)先生歿而祀于社,古禮也。按祀典所載,忠勤報國,孝友宜家,生有補(bǔ)于君民,死無愧于俎豆,宜入鄉(xiāng)祀”。公元1565年,天津道黃中建鄉(xiāng)賢祠和名宦祠。鄉(xiāng)賢祠依附于廟學(xué),其內(nèi)供奉著以德行著聞、義行善舉、助困濟(jì)民為人稱頌的天津本籍賢人牌位。

天津文廟鄉(xiāng)賢祠和名宦祠自建成以來,由于文廟歷經(jīng)多次修繕,兩祠位置也曾出現(xiàn)變動。筆者所見最早的天津府學(xué)文廟鄉(xiāng)賢祠圖片是《天津衛(wèi)志》所附《文廟之圖》,該圖標(biāo)識了鄉(xiāng)賢祠與名宦祠的確切方位。兩祠南向,位于大成門兩側(cè),左為名宦祠,右為鄉(xiāng)賢祠,均為三開間。文廟曾于明萬歷二十九年重修,據(jù)志書記載,名宦祠鄉(xiāng)賢祠被移至學(xué)旁,即靠近明倫堂一線,“啟圣祠與名宦鄉(xiāng)賢祀于廟前乎?總之,非體也……遷名宦鄉(xiāng)賢俎豆于學(xué)之旁焉”。然無圖可考,清雍正年間,天津由衛(wèi)改州后又升為府,另設(shè)置天津縣。至雍正十二年(1734),在天津府學(xué)文廟西側(cè)另建天津縣學(xué)文廟,從而天津文廟形成兩廟并列的格局。據(jù)乾隆四年(1739)《天津縣志》附圖顯示,相較于《衛(wèi)志·文廟之圖》,鄉(xiāng)賢祠與名宦祠位置發(fā)生變化,已不見與大成門并列而祀。歷史上天津文廟經(jīng)重修、增建二十余次,鄉(xiāng)賢祠和名宦祠最終形成現(xiàn)有布局,由原在大成門正向兩側(cè),已移至大成門外南兩側(cè),東西相向,左為名宦祠,右為鄉(xiāng)賢祠,與兩祠依附于廟學(xué)、崇德報功的作用密切相關(guān)。

2 鄉(xiāng)賢侯肇安入祀

鄉(xiāng)賢是本鄉(xiāng)本土有德行、有才能、有聲望而深被本地民眾所尊重的賢人,其遴選重在品行而非職位。遲至光緒五年(1879),才有了“其人身故之后三十年,然后準(zhǔn)請崇祀”的正式制度。若未及三十年,無論子孫有現(xiàn)任列九卿,概不準(zhǔn)遽行題準(zhǔn),以杜冒濫。鄉(xiāng)賢入祀的程序在明代由提學(xué)官管理,清代基本沿襲并進(jìn)一步成熟,由各省、督撫、學(xué)政管理。鄉(xiāng)賢選拔過程,經(jīng)紳民、師生共推公舉后,將候選鄉(xiāng)賢姓名、履歷等如實逐級呈報,上奏朝廷批準(zhǔn)方可入祀。

天津府學(xué)文廟自明萬歷二十二年(1594)始附主祀鄉(xiāng)賢,“褒揚(yáng)之典不一,而崇祀為尤重,必其理學(xué)淵源,節(jié)操純粹,始無愧于俎豆之榮也”。縱觀明清時期天津府、縣文廟鄉(xiāng)賢祠供奉的鄉(xiāng)賢完全一致。據(jù)志書記載:“府學(xué)錄呈名宦祠近人十六位,已與天津縣祠大同小異,至鄉(xiāng)賢祠明人、近人共十一位,竟全同縣。”《天津政俗沿革記》列舉了府、縣學(xué)鄉(xiāng)賢祠供奉鄉(xiāng)賢名單:祀明鄭海、倪維成、張愚、王紹慶、汪來、倪尚志、蔣儀,清劉得寧、朱天成、侯肇安、沈兆沄。即明朝人七位,清朝四位,合計十一位,天津府、縣學(xué)鄉(xiāng)賢祠名單完全一致。王守恂曾在《天津崇祀鄉(xiāng)賢祠諸先生事略》中寫道:“諸君到過文廟,想必看見鄉(xiāng)賢祠,此祠內(nèi)所供木主,均是本鄉(xiāng)中有德有望人。”

在這十一位被后人頌揚(yáng)的津門鄉(xiāng)賢中,有以“孝悌”為人稱道的鄭海、倪維成、王紹慶;有以“賑災(zāi)濟(jì)人之義行”為人稱頌的劉得寧、朱天成;也有不乏科舉舉人甚至進(jìn)士出身以“他鄉(xiāng)為官有功績、退居故鄉(xiāng)有賢德”為人們傳頌之人,如明正德九年(1514)進(jìn)士蔣儀、明嘉靖十一年(1532)進(jìn)士張愚、嘉靖二十年(1541)進(jìn)士汪來、明萬歷十九年(1591)舉人倪尚志,清嘉慶二十二年(1817)進(jìn)士沈兆沄;獨有一位因武舉人出身憑“善行義舉、樂善好施、捐資助學(xué)”為人贊頌,他就是鄉(xiāng)賢侯肇安。

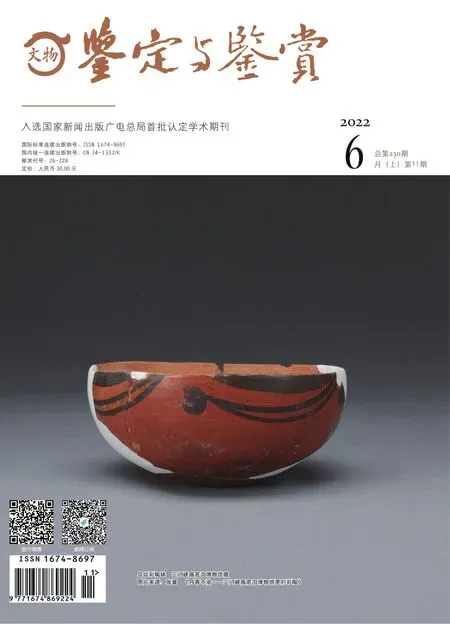

侯肇安(1758—1828),字泰階,清乾隆四十八年(1783)癸卯科武舉,性至孝,篤誠溫藹,歷官山東武定營守備,后告養(yǎng)回津,慷慨好施多義舉,力行善事。侯肇安曾捐資修復(fù)天津城北門、東門、西門石頭路。每遇災(zāi)后即施米施藥,救濟(jì)貧乏,“天津一帶大水,四方就城內(nèi)求食者甚眾,肇安籌設(shè)四門粥廠,煮粥全活五萬余人”,日費數(shù)百金,兩月乃罷。天津地方官將侯肇安義舉上奏朝廷,道光皇帝賞賜三品銜。后“創(chuàng)建輔仁書院,修文昌宮,年七十一卒,祀鄉(xiāng)賢”。1829年,侯肇安去世的第二年,經(jīng)報奏朝廷批準(zhǔn),侯肇安入祀天津文廟鄉(xiāng)賢祠(圖1)。

圖1 天津文廟鄉(xiāng)賢祠侯肇安牌位(中)

李金藻在《天津鄉(xiāng)賢贊》里評價侯肇安說:“人民的大事在教養(yǎng),侯先生籌劃實是萬全,但盼家鄉(xiāng)有錢的人多做好事,能做好事才不愧有錢。”人之所賴于生之者,只有兩事,一曰養(yǎng),二曰教,“侯肇安設(shè)粥廠以養(yǎng)之,設(shè)書院以教之”,在那個時代,他的善行確實達(dá)到了一定的高度。

高凌雯以詩文聞名鄉(xiāng)里,在其《志余隨筆》中也曾談及鄉(xiāng)賢侯肇安,對侯肇安的善行義舉不吝贊譽(yù)。“侯公肇安,以武人崇祀鄉(xiāng)賢,實為創(chuàng)見。安公生平義行,如恤貧、如救荒、如培植士子及平治道路,皆先王善政之遺,后世士大夫仿而行之,以惠其鄉(xiāng)里者也。修德行仁,奚必問其為文為武耶?”

3 鄉(xiāng)賢侯肇安與輔仁書院

天津文廟入祀不同類型的鄉(xiāng)賢,鄉(xiāng)賢祭祀的都是本地之人,于常人而言不再是高不可攀、遙不可及的神話傳說,其生平事跡為鄉(xiāng)里更容易熟悉、接受和傳誦,潛移默化地垂范桑梓,化民成俗,福澤鄉(xiāng)里。鄉(xiāng)賢侯肇安就是“生于斯、學(xué)于斯”情系桑梓文教事業(yè)的文廟鄉(xiāng)賢代表,他熱心公益,頗多義舉,其鄉(xiāng)賢事跡不僅是賑災(zāi)、扶困濟(jì)弱,尤在晚年捐資創(chuàng)立輔仁書院,殫精竭慮為之籌措經(jīng)費、嘔心瀝血操持書院事務(wù),興學(xué)育才,傾力于天津文教事業(yè)發(fā)展。

3.1 輔仁書院創(chuàng)建

書院作為中國古代的一種重要的教育組織,是聚徒講授、研討學(xué)問的場所,也是地方文化教育的象征,對促進(jìn)文化教育發(fā)展和學(xué)術(shù)繁榮具有重要貢獻(xiàn)。隨著清代天津行政體制的變遷,至清代中葉,天津社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和政治的穩(wěn)定促進(jìn)了文教事業(yè)的進(jìn)步。乾隆年間,天津科舉中試的人數(shù)達(dá)到了367人,史載“天津士人工于應(yīng)試文字,近年舉人會試者計逾百數(shù),實為天下罕見”。

清道光六年(1826),侯肇安聯(lián)合進(jìn)士王天錫、舉人梅成棟等人發(fā)起重修文昌祠,并將毗鄰的天安寺、海潮庵與之合并,改稱文昌宮。隨著文昌宮的重修完工,其煥然一新進(jìn)一步提升了此地的文風(fēng)興盛,輔仁書院也順時創(chuàng)建。道光七年(1827),時值天津兵備道金洙奉圣命視察天津府,侯肇安聯(lián)合王天錫、梅成棟等人提議,于文昌宮籌建書院,匯聚津門學(xué)子,邀請學(xué)者名士來講學(xué),以促進(jìn)津門文教進(jìn)一步發(fā)展,實現(xiàn)“文昌”之目標(biāo)。金洙欣然同意,在眾人操辦下,書院很快建成。

輔仁書院名字之由來和意義,金洙認(rèn)為“輔仁者,望其相輔以仁,而以去偽為急耳”。“君子以文會友,以友輔仁”,輔仁書院取名“輔仁”二字,寓意天津?qū)W業(yè)以“仁”來輔助,做到“當(dāng)知氣識為先,文藝為后,品行為本,才技為末。蓋倫常者,士之根柢也;敬恕者,學(xué)之本源也;根本固則枝葉榮,然后出其所學(xué),足為世用”。由此,我們不難看出“輔仁”所賦予的辦學(xué)宗旨和目標(biāo)意義,這才是書院教育之根本,方不負(fù)“輔仁”之義。

3.2 輔仁書院教學(xué)與管理

輔仁書院建立后,設(shè)司事人為行政管理執(zhí)行機(jī)構(gòu),鄉(xiāng)賢侯肇安位列首位。侯肇安為書院經(jīng)費籌措、教學(xué)與管理事必躬親、不辭勞苦,終因操勞過度,清道光八年(1828),在輔仁書院祭祀文昌帝君之期去世。據(jù)志書記載,侯肇安“身親經(jīng)理,不辭勞瘁”,“及期,向明先至,親視飲膳,必周必至。八年二月三日例為祀神之期,道以下官咸集,肇安進(jìn)言當(dāng)?shù)溃蛟鰰簹q費,神智如常,迨各官登輿去,而肇安跌地怛化矣,年七十有一。翌年,入祀鄉(xiāng)賢祠”。清道光九年(1829),侯肇安入祀天津文廟鄉(xiāng)賢祠。

輔仁書院教育管理比較嚴(yán)格,以求培養(yǎng)出高質(zhì)量人才。書院每年招生童學(xué)子80人,制定《輔仁書院條規(guī)八則》《月課學(xué)規(guī)十六則》,由執(zhí)事人等遵照辦理。書院“酌立朔、望兩課”,月初為齋課,月中為官課,齋課經(jīng)費由郡中紳商捐攤,官考則由道、府、縣三級衙門輪流閱卷,捐廉支付獎賞、飯食等費用。官課具體考試流程為“黎明齊集,日暮交卷”。

書院負(fù)責(zé)人稱為山長,輔仁書院的山長由本地延請,史冊可查的山長有王天錫、金甌、王進(jìn)翰以及梅成棟。至道光十六年(1836),書院設(shè)置董事,共計十三人任董事,以黃紹廉、梅成棟為首。

輔仁書院開辦經(jīng)費來源主要是庫款生息和學(xué)田租金。書院創(chuàng)建之初,經(jīng)費籌措較難,時任天津道金洙“撥借庫款大制錢八千串發(fā)質(zhì)庫生息,每歲息錢半數(shù)歸庫本,半充課用”。同時,由知府陳彬、縣令沈蓮生捐施地計一千一百余畝,以“歲入其租,用助膏火”。然而經(jīng)費缺乏依然困擾著書院發(fā)展,甚而出現(xiàn)“齋課乏經(jīng)費,山長無薪水”的尷尬局面。清道光十六年(1836),繼任天津兵備道王允中為書院籌資,以改善書院經(jīng)費不足。由此可見,正是熱心育人、熱心支教的官員和邑紳傾囊相助,輔仁書院才得以發(fā)展。

3.3 輔仁書院興與廢

清代天津地區(qū)先后創(chuàng)辦了三取書院、輔仁書院等書院,對提高天津人口素質(zhì)和發(fā)展天津文化教育發(fā)揮了至關(guān)重要的作用。書院的發(fā)展,推動了晚清天津科舉中試人數(shù)的逐漸增加。“數(shù)十年來,課第之勝,甲于他邦,大抵得力于書院居多。”1827年,侯肇安等人倡立輔仁書院,舉辦一年后,成效顯著。輔仁書院“人數(shù)絡(luò)繹加增,其中二三翹楚學(xué)有進(jìn)境,轉(zhuǎn)歲列優(yōu)等者七,游泮者九,未可謂無成效也”。晚清天津書院就課士規(guī)模而言,以輔仁居首。

道咸以來,自侯肇安以后,做過書院主講人有著名文人梅成棟、沈兆沄、吳惠元、楊光儀等人,十余年不受一錢。這些津門文化名人品行才學(xué)卓越、力行教化、垂范鄉(xiāng)里,對輔仁書院以及天津文教事業(yè)的發(fā)展與貢獻(xiàn)不可估量。高凌雯、王守恂、嚴(yán)修、趙元禮、李叔同等都曾受教于此,后來均成為天津著名學(xué)者。清末民初,輔仁書院培養(yǎng)的許多人才成為津門學(xué)界的重要人物,對當(dāng)?shù)貍鞑バ聦W(xué)起著重要推動作用。

自道光初年創(chuàng)建至光緒末年,輔仁書院聞名全國,享譽(yù)70余載。受新式學(xué)堂的沖擊,科舉廢除之后輔仁書院遭裁撤后開辦新學(xué),完成傳統(tǒng)書院的轉(zhuǎn)型。

4 結(jié)語

總覽鄉(xiāng)賢侯肇安眾多義舉善行,尤其是極力倡建輔仁書院,興教育才,造福桑梓,有力地推動了天津文教事業(yè)的發(fā)展,同時對本土文化知識群體厚植為民情懷、廣施善行義舉、興文重教、澤被鄉(xiāng)里起到了積極的楷模引領(lǐng)作用。世人因鄉(xiāng)賢品德高尚萌生效法之心,歷經(jīng)時代變遷,其典范作用“高山仰止,景行行止”依然沒有改變。歷代在文廟舉行祠祀鄉(xiāng)賢、表彰鄉(xiāng)賢之禮,以化民成俗、勸導(dǎo)后學(xué),激勵鄉(xiāng)人崇德向善、追踵其后。天津文廟崇祀鄉(xiāng)賢歷經(jīng)明清兩代,數(shù)百年間僅有11人。光緒以后,天津人議將梅成棟、楊光儀等對鄉(xiāng)里做過貢獻(xiàn)的名人入祀鄉(xiāng)賢祠,終因國家不寧而未果。梳理天津文廟鄉(xiāng)賢侯肇安與輔仁書院的事跡,研究文廟鄉(xiāng)賢祠入祀鄉(xiāng)賢所蘊(yùn)含的內(nèi)在文化價值,發(fā)揮鄉(xiāng)賢文化的積極作用,對弘揚(yáng)和傳承中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,具有一定的歷史意義與時代價值。

注釋

①中文大辭典編纂委員會.中文大辭典:第33冊[M].臺北:中國文化研究所,1979:383.

②駱文盛.駱兩溪集:卷12:敘祀典志[M]//四庫全書存目叢書編纂委員會.四庫全書存目叢書:集部:第100冊.濟(jì)南:齊魯書社,1997:684.

③俞汝楫.禮部志稿:卷85下:嚴(yán)名宦鄉(xiāng)賢祀[M].上海:上海商務(wù)印書館,1935:26.

④商務(wù)印書館編輯部.辭源:第四冊[M].北京:商務(wù)印書館,1980:3215.

⑤趙克生.明代地方廟學(xué)中的鄉(xiāng)賢祠與名宦祠[J].中國社會科學(xué)院研究生院學(xué)報,2005(1):118-123,144.

⑥李之藻.頖宮禮樂疏:卷9:名宦、鄉(xiāng)賢祠祭儀疏[M]//文淵閣四庫全書本:第651冊.[出版信息不詳]:302.

⑦?張玉娟.明清時期鄉(xiāng)賢祠研究——以河南鄉(xiāng)賢祠為中心[D].開封:河南大學(xué),2009.

⑧毛奇齡.西河集:卷66:五賢崇祀鄉(xiāng)賢祠記[M]//文淵閣四庫全書本.臺北:臺北商務(wù)印書館,1986:597.

⑨歐陽修,等.新唐書:卷十五:志五:禮樂五[M].北京:中華書局,1975:373.

⑩張偀.文廟賢儒功德錄:歷代名儒傳[M].濟(jì)南:山東友誼書社,1989:688.

?天津市地方志編修委員會.天津通志:舊志點校卷(中)[M].天津:南開大學(xué)出版社,2001:986.

?天津市地方志編修委員會.天津通志:舊志點校卷(上)[M].天津:南開大學(xué)出版社,1999:52.

?天津市地方志編修委員會.天津通志:舊志點校卷(上)[M].天津:南開大學(xué)出版社,1999:1126.

?天津市地方志編修委員會.天津通志:舊志點校卷(下)[M].天津:南開大學(xué)出版社,2001:55.

?王守恂.天津崇祀鄉(xiāng)賢祠諸先生事略[Z].天津:天津社會教育辦事處.

?天津市地方志編修委員會.天津通志:舊志點校卷(中)[M].天津:南開大學(xué)出版社,2001:783.

?天津市地方志編修委員會.天津通志:舊志點校卷(上)[M].天津:南開大學(xué)出版社,1999:1335.

?李金藻.天津鄉(xiāng)賢贊[M].天津:天津社會教育辦事處,1921.

?章用秀.《天津鄉(xiāng)賢贊》勸人行善[N].今晚報,2018-01-08(012).

?天津市地方志編修委員會.天津通志:舊志點校卷(下)[M].天津:南開大學(xué)出版社,2001:719.

?天津市地方志編修委員會.天津通志:舊志點校卷(上)[M].天津:南開大學(xué)出版社,1999:1024.

???????天津市地方志編修委員會.天津通志:舊志點校卷(中)[M].天津:南開大學(xué)出版社,2001:1015.

?天津市地方志編修委員會.天津通志:舊志點校卷(中)[M].天津:南開大學(xué)出版社,2001:1015-1016.

??張麗敏.明清天津地區(qū)教育狀況研究[M].新北:花木蘭文化事業(yè)有限公司,2019:96.

?天津市地方志編修委員會.天津通志:舊志點校卷(中)[M].天津:南開大學(xué)出版社,2001:783.

?天津市地方志編修委員會.天津通志:舊志點校卷(中)[M].天津:南開大學(xué)出版社,2001:1016.

?天津市地方志編修委員會.天津通志:舊志點校卷(中)[M].天津:南開大學(xué)出版社,2001:1017.

?天津市地方志編修委員會.天津通志:舊志點校卷(中)[M].天津:南開大學(xué)出版社,2001:1016-1017.

?天津市地方志編修委員會.天津通志:舊志點校卷(上)[M].天津:南開大學(xué)出版社,1999:1134.

?田濤.晚清天津城市書院述論[J].城市史研究,2017(1):167-183,252.

?趙寶琪,張鳳民.天津教育史:上卷[M].天津:天津人民出版社,2002:58.

?天津市地方志編修委員會.天津通志:舊志點校卷(下)[M].天津:南開大學(xué)出版社,2001:720.