有志者,事竟成 *

——學生意志力對認知能力的異質性影響

鄭 磊 孫 鈺

(1. 北京師范大學教育學部/首都教育經濟研究基地,北京 100875;2. 美國賓夕法尼亞州立大學教育學院,斯泰特科利奇 16802)

一、引言

21世紀以來,社會經濟結構轉型對勞動力單一知識與技能掌握能力的要求逐漸弱化,社會與情感能力(social and emotional skills)在個體發展過程中的作用越來越得以凸顯。與認知能力相對,社會與情感能力反映的是“人在實現目標,與他人合作及管理情緒過程中所涉及的能力”(袁振國,2021),有時也被稱作非認知能力、軟能力。已有研究發現,社會與情感能力對教育獲得、就業、健康等各方面具有重要影響,兼具較高的認知能力和社會與情感能力的個體往往可以獲得更好的發展。

社會與情感能力的內涵十分豐富。2017年,經濟合作與發展組織(OECD)開發了青少年社會與情感能力評估項目,旨在對學生進行非認知能力的跨國研究。OECD基于“大五人格模型”(big five model)將社會與情感能力劃分為任務能力、情緒調節、協作能力、開放能力和交往能力五個類別。任務能力(task performance)與“大五人格”中的“盡責性”相對應,指的是為了完成任務、達成目標所需的能力,例如注意力、獨立、自律等。在OECD的劃分框架中,意志力(willpower)屬于任務能力的范疇。

意志力強調個體為了實現自己的長期目標而努力、堅持(Fitch,Ravlin,2005),作為重要的任務能力,近些年逐漸受到教育行政部門和學界的關注。2013年,美國教育部教育技術辦公室發布了《提升意志力:21世紀成功的核心要素》,將意志力界定為21世紀成功的核心能力(劉艷華等,2015)。2016年,我國發布了中國學生發展核心素養的總體框架和基本內涵,圍繞“全面發展的人”提出了涵蓋文化基礎、自主發展、社會參與三大方面的六大核心素養。其中,自主發展維度強調學生應有積極的心理品質,堅韌樂觀,具有自制力、抗挫折能力等(核心素養研究課題組,2016)。2020年,中共中央、國務院印發的《深化新時代教育評價改革總體方案》,指出要讓學生“錘煉堅強意志”。俗話說:“有志者,事竟成”,在復雜多變的社會環境下,意志力對于學生的學業發展、心理健康尤為重要。學生在未來勞動力市場中勢必要面對知識遷移能力以及終身學習的更高要求,從小培養堅強的意志作為心理支撐具有重要性(達克沃思,2017),因此意志力品質具有重要的時代功能與價值。

學術研究也證實了意志力的重要性。國內外學者發現意志力對個體的影響是全方位、持續性的。意志力比自尊、自控、盡責性、外向性等指標能更好地預測學生的學業表現(達克沃思,2017)。此外,意志力對心理情緒、工作、健康等也發揮著長期影響。但是,意志力對認知能力作用的研究相對較少。同時,對意志力效應的異質性分析不足。意志力的效應是否因學生個體自身特征或所處同輩群體特征的不同而發生變化?對這些問題的分析有助于拓展對意志力價值的認識,探討通過培養意志力縮小個體間認知能力差距的可能性,進一步為意志力干預,尤其是處境不利學生意志力教育提供經驗證據。從長遠來看,也有助于引起對意志力等“任務型”社會情感能力的更多重視。

本研究使用“中國教育追蹤調查”(China Education Panel Survey,CEPS)數據,試圖回答以下問題:學生的意志力水平是否影響其認知能力?意志力對不同認知能力學生的影響是否不同?意志力對認知能力的影響是否隨班級同輩群體特征的不同而變化?

二、文獻綜述與研究假說

(一)意志力的作用

意志力是控制自己注意力、情緒和欲望的能力(Mcgonigal,2012),是實現理想目標的驅動力(Snyder,2000),具有一致性、決心與持久性的特征(Fitch, Ravlin,2005)。由于對意志力的研究起步較晚,學界尚未對意志力形成統一的概念界定,但意志力被普遍認為是一種為了長期的理想目標而付出持續不斷的努力、不輕易放棄的能力,在一些研究中也將其稱作堅毅力(grit)。實證研究發現,意志力對學業表現有積極效應(Duckworth,Quinn,2009;Bowman et al.,2015;O'Neal et al.,2018;蔣文等,2018),還有助于心理自我調節能力和自我效能感的增強(Pasha-Zaidi et al.,2019)。意志力的影響具有持久性,青少年時期更強的意志力會顯著提升未來的收入水平(鐘粵俊,董志強,2017)。工作中的領導力也會受到意志水平的影響(Karp,2012)。生活中,意志力有助于保持身材、減少酗酒、婚姻穩定和身體康復(No?l et al.,2010;Eskreis-Winkler et al.,2014;Bernecker,Job,2015)。

盡管目前有關意志力與學生個體發展結果關系的研究主要關注其對學業表現的作用,但本研究關注意志力對認知能力的影響,主要理論依據是意志力影響教育結果的神經學原理。McGonigal(2012)根據神經學提出,人對意志力的運用本質是人腦前額皮質的神經活動。前額皮質是位于額頭和眼睛后面的神經區,其左區域、右區域、中間靠下區域分別負責“我要做”(注意力)、“我不要”(情緒)和“我想要”(欲望),意志力就是對以上三方面的控制。隨著前額皮質擴大,與大腦其他區域的聯結更緊密時,就會表現出更強的意志力。因此,意志力與神經系統的發育有密切關聯,更接近一種內在的、生理上的能力。在本研究所使用的CEPS數據中,對認知能力的測量主要考察學生的邏輯思維和問題解決能力,例如知覺、記憶、運算速度、推理能力等。這種測量方式接近美國心理學家卡特爾定義的流體智力(fluid intelligence),它同樣是一種基于神經系統發育的能力,與學校所學內容關聯不大。另一方面,學業成績作為個人發展結果的另一種度量指標,它和晶體智力(crystallized intelligence)更接近,注重詞匯和語言的掌握、常識記憶、概括與判斷等,與學校所學內容高度相關(鄭磊等,2019)。并且CEPS數據中的學業表現(學校考試成績)并非來自標準化測試,并不適合作為結果變量進行分析。因此,本研究關注意志力對認知能力的影響,這也是本文與已有研究的不同之處。

也有相關研究為意志力與認知能力之間的關系提供了經驗依據。著名心理學者德韋克及其同事針對“內隱毅力觀念”對認知表現的影響開展過實驗研究(李抗,楊文登,2015)。研究發現,相比接受“意志力有限論”觀點的學生,受到“意志力可塑論”觀點引導的小組在隨后的認知測試上有更好的表現(Miller et al.,2012)。文章對此解釋道,可能由于“自我實現預言”效應,受到意志力可塑論影響的學生,無形中會努力增強自己的意志力,進而改善了認知表現。達克沃斯(2017)也強調過這種“成長型思維”對意志力培養的重要性。鐘粵俊和董志強(2017)檢驗了意志力對認知的作用,但使用的是CEPS一期數據,沒有控制學生前期認知能力基礎,也沒有從理論上解釋為何意志力會影響認知能力。

總體而言,目前缺少使用大樣本數據、基于嚴謹推斷方法的實證研究去探討意志力與個體認知能力之間的關系。對此,本文利用全國性的樣本數據,驗證意志力水平對認知能力的直接影響,提出如下研究假說:

H1:學生意志力水平越高,其認知能力就越高。

(二)個體層面意志力影響的異質性

已有研究驗證了意志力對學生具有多方面的積極影響,但這些研究主要關注的是意志力的平均影響效應,是從全體樣本的角度對意志力效應進行的整體刻畫。少量研究探討了意志力效應的個體異質性。比如,意志力對學業成績的正向影響隨學生年齡增大而增大(O'Neal et al.,2018),對學業成績的影響還會受到自信水平的調節,對于低自信水平的學生意志力的學業幫助更大(Flanagan et al.,2017)。青少年意志力對成年后收入的影響則會受到性別和從業類型的調節(鐘粵俊,董志強,2017)。

學生的認知能力基礎不同,意志力對認知能力的效應也有可能不同。本文進一步分析意志力對不同認知能力水平學生的影響效應大小。這一問題具有政策意義:如果意志力對認知能力分布處于底部的學生具有更積極的作用,那么針對這些處境不利群體的意志力干預將有助于縮小個體間的認知能力差距,具有促進教育公平的意義。因此提出如下研究假說:

H2:認知能力越低的學生,意志力對其認知能力的影響越大。

(三)同輩群體層面意志力影響的異質性

意志力可能會受到所處群體的影響。但已有研究關注的是群體特征對意志力水平的影響,如發現班級支持有利于提高意志力(黎曉娜等,2020),對于意志力的效應如何隨個體所處的群體特征不同而改變則缺乏了解。大量研究發現,學校/班級的生源質量(家庭社會經濟地位、學業能力水平)與學生教育發展結果緊密關聯。比如對上海市初中的研究顯示,民辦初中學業表現好于公辦初中,這主要得益于民辦初中的生源質量優勢而非學校資源或辦學優勢(祁翔,鄭磊,2019)。那么,對于社會經濟地位較低或學業基礎較差的處境不利學生而言,進入生源質量較好的學校是否有利于他們的教育發展呢?一些研究認為,這對于處境不利學生是有利的,他們能夠與更優秀的同學互動,學習正確的價值規范與習慣,享受學校更好的物質、課程與教學資源,還能受益于同輩群體家長豐富的社會資本和文化資本注入學校帶來的積極影響(吳愈曉,黃超,2016;Kapadia,2016)。但也有研究發現,基礎較差的學生進入一所平均社會經濟地位較高的學校并不會帶來更大學業表現上的增值(謝桂華,張陽陽,2018)。

所處學校的生源質量為什么會對個體產生影響?這是因為同輩群體對個體具有規范和比較兩種功能。“規范”主要指情感、觀念方面的統一化,“比較”是指對客觀能力的比較。進入優質校對于不同學生的影響效應是不一致的。研究發現,同輩群體的規范功能對于學習基礎好的學生更明顯,這些學生能更好地遵從學校傳播的價值觀念,更容易融入集體,而社會比較功能對學業水平較低的學生更加凸顯(曹蕊,吳愈曉,2019)。根據社會比較理論(social comparison theory),人們會將自身能力特征與身邊群體進行比較來調整并形成對自己的評價(Festinger,1954)。 “大魚小池塘效應”(big-fish-little-pond effect,BFLPE)指出,當參照群體的平均能力水平越低,個體越容易產生積極的自我概念和自我評價(Marsh,Hau,2003)。研究還發現,競爭性更強的學校氛圍會強化這一效應(白羽,陶沙,2015)。“大魚小池塘效應”已被多項研究證實具有影響的持續性、不同能力領域的適用性以及跨文化性(Marsh et al.,2005;Seaton et al.,2009)。結合中國基礎教育現實,優質教育資源供給不足強化了學生與同輩群體的社會比較,進而帶來更大心理壓力,影響學業進步。拱雪(2018)發現進入非示范性高中的學生相對進入示范性高中的學生而言,學業進步程度更大。楊釙(2009)發現不同能力水平的學生都更加受益于與自己能力接近的同輩群體而不是比自己水平高的同輩群體。

綜上,本文認為,同輩群體特征不同,學生與同輩群體的社會比較可能會影響意志力對認知能力的效應。家庭社會經濟地位通常也是個人能力的表征(Crosnoe,2009),與優秀的同學進行個人能力和家庭狀況的比較會打擊處境不利學生的學習意志力,降低自我評價,進而影響學業發展。相反,當個人所處同輩群體的平均社會經濟地位或學業水平越低時,意味著身處一個相對弱勢的參照群體,那么自己的相對優勢更加凸顯,提高自身意志力水平將更有助于激發自我認同、自信心和學習動力,從而對認知能力產生更積極的效應。考慮到同班同學是學生主要的參照群體,因此本文提出如下研究假說:

H3a:意志力對認知能力的影響隨班級同學平均家庭社會經濟地位不同而變化,學生所處班級的平均家庭社會經濟地位越低,意志力對認知能力的效應越大。

H3b:意志力對認知能力的影響隨班級同學平均學業水平不同而變化,學生所處班級的平均學業水平越低,意志力對認知能力的效應越大。

三、研究方法

(一)數據

研究使用CEPS第一輪基線調查和第二輪調查共兩期數據。該調查由中國人民大學中國調查與數據中心設計與實施,基線調查(2013—2014)以初中一年級(7年級)和初中三年級(9年級)兩個同期群作為調查起點,以人口平均受教育水平和流動人口比例為分層變量,以學校為基礎,采用分層次、多階段、概率與規模成比例(PPS)的抽樣方法,在全國范圍內抽取112所學校、448個班級共計約22 400名學生作為調查樣本,該樣本在全國范圍具有代表性。本研究選取基線調查入樣并在第二輪追蹤調查中成功追訪的初一學生作為樣本,共9 449人①。

已有研究多使用同期數據進行相關或回歸分析,未考慮意志力與結果變量之間可能存在雙向因果問題,從而產生估計偏差。本研究使用兩期數據,自變量(意志力)測量的是學生在基線調查時期(7年級)的意志力水平,控制變量均來自基線調查數據(7年級),結果變量(認知能力)來自學生在追蹤調查時期(8年級)的認知能力標準化測試得分。也就是說,對自變量以及控制變量的測量發生在更早的前期,對結果變量的測量發生在之后的時期。利用這種兩期數據結構的優勢,可以在一定程度上避免反向因果關系對識別意志力效應的干擾。

(二)變量

1. 核心解釋變量:意志力

CEPS第二輪調查中讓學生對其初一時(即基線調查時所處年級)在如下幾個問題上的情況進行自評:“就算身體有點不舒服,或者有其他理由可以留在家里,我仍然會盡量去上學”“就算是我不喜歡的功課,我也會盡全力去做”“就算功課需要花好長時間才能做完,我仍然會不斷地盡力去做”。每題選項1—4分別表示“完全不同意”“不太同意”“比較同意”和“完全同意”。結合意志力的內涵以及其他學者對學生意志力的測量方法(Duckworth,Quinn,2009;鐘粵俊,董志強,2017),本研究使用以上三道題目測量學生初一時期的意志力水平。經檢驗,三道題目的克隆巴赫系數為0.81,有較好的信度。然后通過主成分分析法對其進行因子合成,構成意志力變量。

2. 被解釋變量:認知能力

認知能力(第二期)使用第二輪調查(此時學生處在初二年級)的認知測試標準化得分度量。CEPS第二輪調查從語言、圖形、計算與邏輯三個維度對學生的邏輯思維和問題解決能力進行測試,使用三參數的IRT模型估計得出學生認知能力測試標準化總分,具有國際可比性、全國標準化的特點。

3. 控制變量

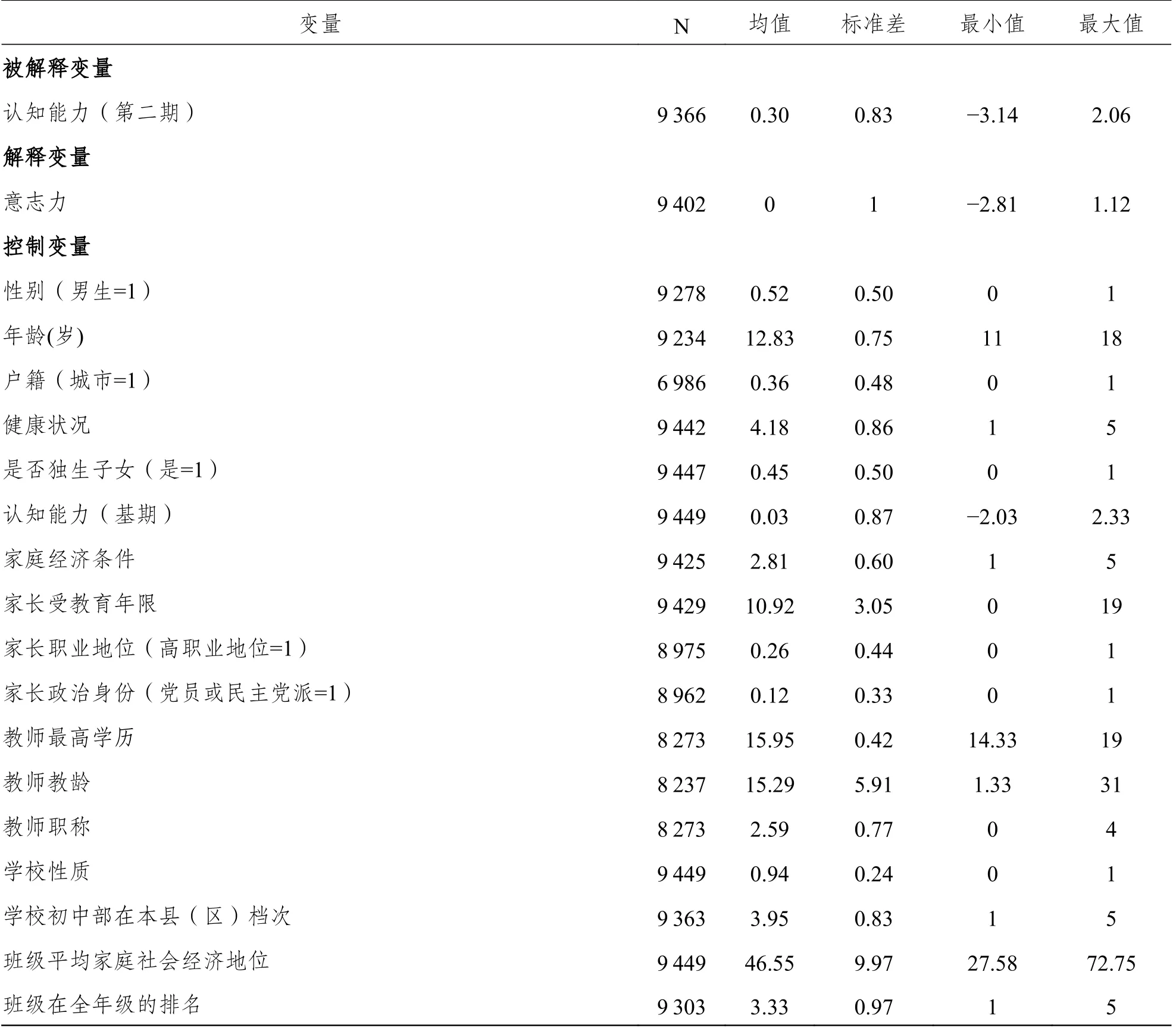

控制變量選取的是可能會對學生認知能力和意志力產生影響的變量,均來自基線調查數據。學生個人層面控制變量包括性別(男性=1)、年齡、戶籍(城市=1)、健康狀況、是否獨生子女(是=1)和認知能力(基期);學生家庭層面控制變量包括:家庭經濟條件變量采用學生家長自評的家庭經濟情況,“非常困難=1,比較困難=2,中等=3,比較富裕=4,很富裕=5”,缺失值用學生報告的家庭經濟條件替代;家長受教育年限變量采用學生報告的父母學歷較高一方的信息,將學歷轉化為相應的受教育年限,家長職業地位(高職業地位=1)變量的劃分參照吳愈曉和黃超(2016)的研究,采用學生報告的父母職業地位較高一方的信息,將管理類(國家機關、事業單位、企業的管理人員)和技術類(教師、工程師、醫生、律師等)職業視為高職業地位,從事其他職業賦值0;家長政治身份(黨員或民主黨派=1);學生所在班級和學校層面控制變量包括教師的最高學歷、教齡、職稱,以及學校性質(公立學校=1)、學校初中部在本縣(區)檔次。教師變量均選取學生語文、數學、英語三科教師的信息并對其加總求平均。其中,將學歷轉化為相應的受教育年限;職稱“沒有職稱=0,三級教師=1,二級教師=2,一級教師=3,高級教師=4,正高級教師=5”。學生所在班級平均家庭社會經濟地位②以及班級在全年級的排名反映了同輩群體的平均社會經濟地位與學業能力水平,是群體層面意志力效應異質性分析中的調節變量。其中,班級排名變量由班主任報告,“最差的=1,中下等=2,中等=3,中上等=4,最好的=5”。本研究全部變量描述統計見表1。

表1 所有變量描述性統計

(三)分析步驟和研究方法

數據分析包括以下四個部分。第一部分使用最小二乘法(OLS)估計意志力對認知能力的作用。模型的公式為:

四、數據分析結果

(一)意志力對學生認知能力的影響

表2報告了多元線性模型的估計結果。模型1只加入了核心解釋變量和學生個體層面的控制變量,結果顯示意志力系數為0.087,可以顯著正向預測認知能力(p<0.01)。模型2在此基礎上加入了家庭層面控制變量,意志力系數略微下降至0.082(p<0.01)。模型3進一步控制了所在班級的教師特征以及學校特征,結果顯示意志力的系數和顯著性水平幾乎沒有變化。

表2 意志力對學生認知能力的影響

由模型3可知,在其他變量不變的情況下,女生、年齡越小的學生和城市戶籍學生認知能力更高。同時,學生基期認知能力、家庭經濟條件、家長受教育年限能夠顯著正向預測認知能力,而家長職業地位則顯著地負向預測認知能力。無論教師特征還是學校特征都無法顯著預測學生的認知能力④。因此,假說H1成立:在控制了學生個人、家庭、教師和學校因素后,意志力對認知能力有顯著正向作用。

(二)意志力作用的穩健性檢驗:基于GPSM的估計

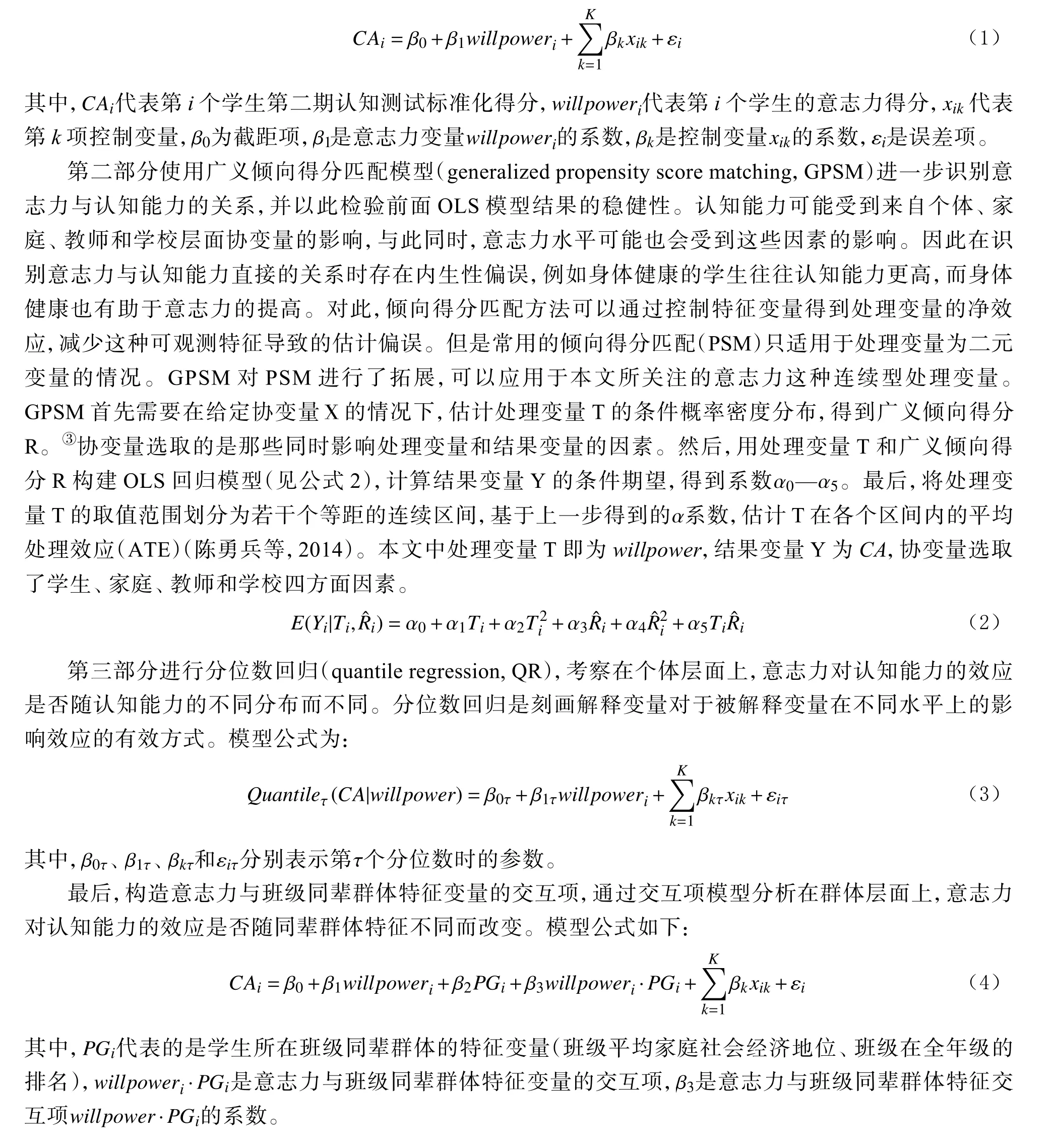

由于處理變量意志力不滿足正態分布,因此如上文所述進行標準化處理使其處于(0,1]區間,然后使用Fractional Logit模型估計處理強度的條件概率密度。結果顯示Fractional Logit模型有較好的擬合優度AIC(0.903)。并且在選取的協變量中,學生個體以及學校因素對意志力的影響更加明顯(表3)。

表3 意志力強度的Fractional Logit回歸結果

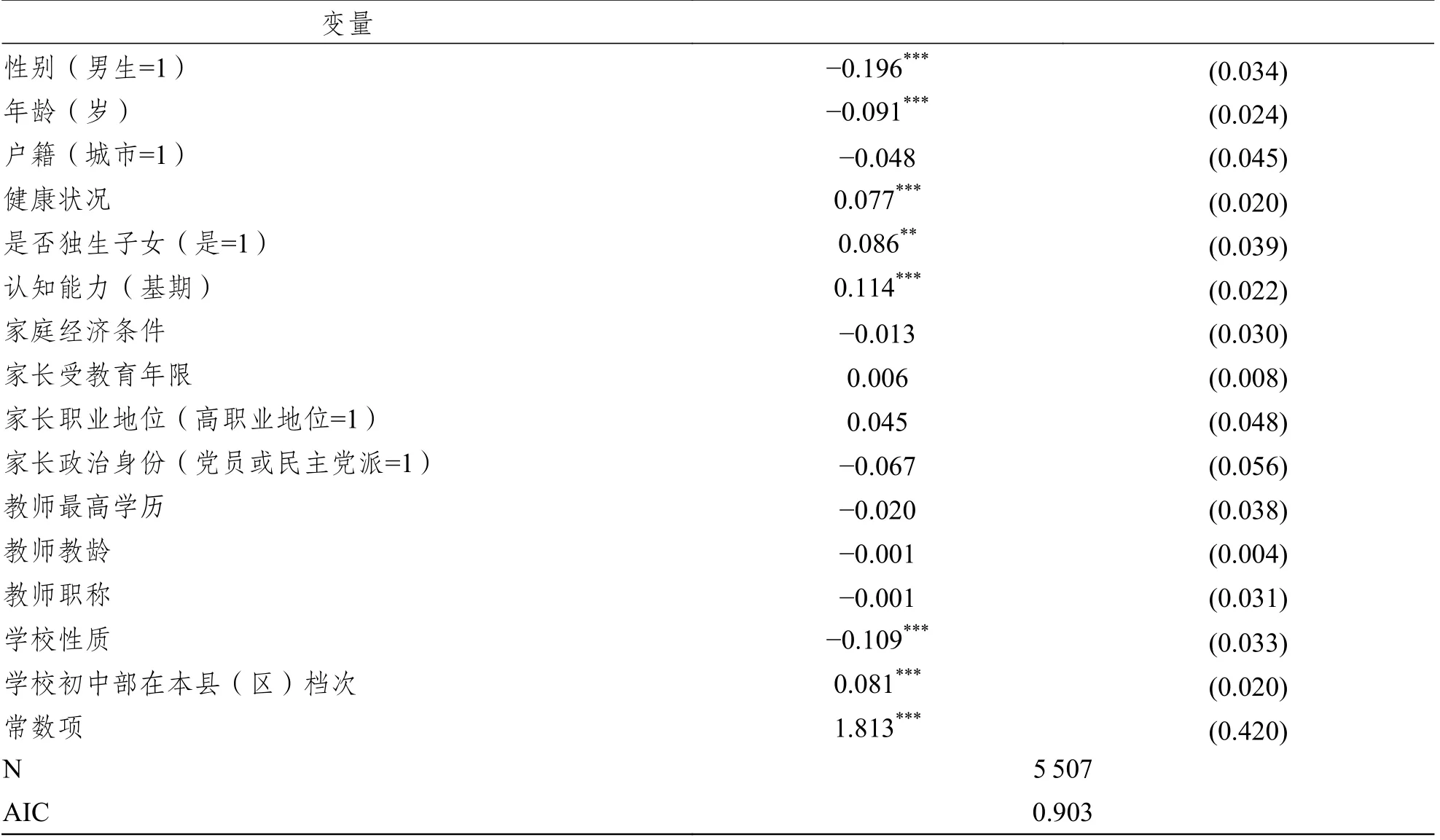

意志力的劑量反應圖(圖1)顯示,經GPSM匹配后,意志力與認知能力的關系呈“下降-上升-下降”的“倒N形”曲線。當意志力水平處于(0,0.2)區間時,認知能力隨意志力的增強而下降。樣本中,意志力水平主要集中在[0.2,1]區間內。當意志力水平處于[0.2,0.9]時,隨著意志力的加強,認知能力明顯提升,而當意志力水平高于0.9時,認知能力略有下降。

圖1 意志力的劑量反應函數

所以總體來看,意志力對認知能力具有明顯的正向影響,與前一部分基礎回歸結果一致,表明意志力對認知能力的積極效應具有穩健性⑤。

(三)意志力對學生認知能力影響的異質性:基于個體能力維度

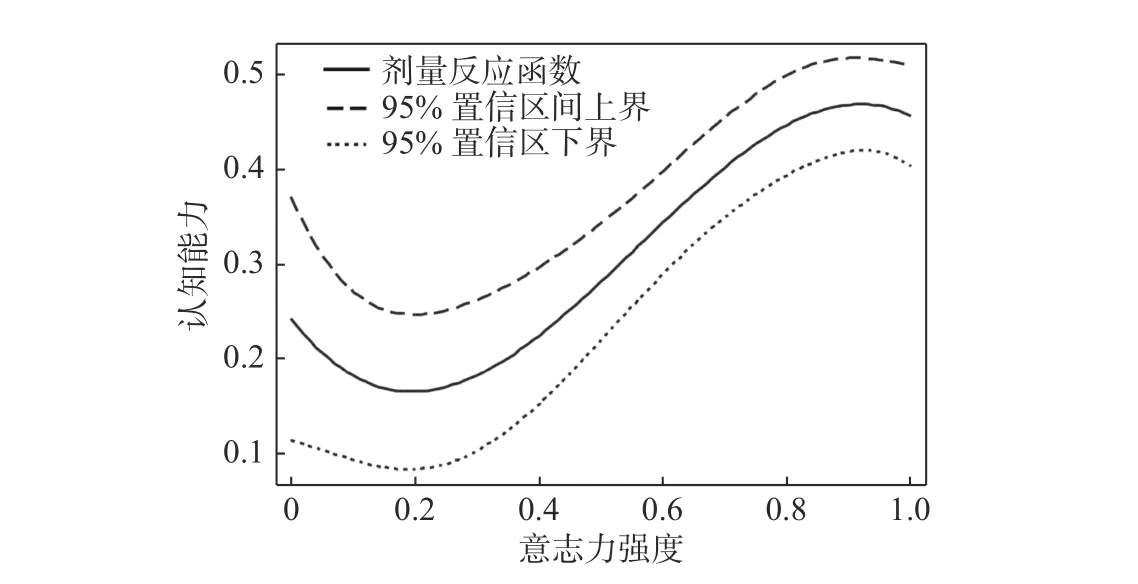

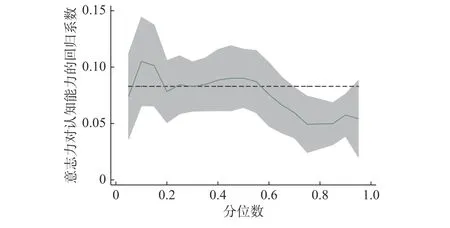

分位數回歸可以更好地展現解釋變量對被解釋變量在不同水平上的影響效應,本文在0.1,0.2……0.8,0.9共9個分位點上分別估計了意志力的影響。由表4可知,在所有分位點上意志力對認知能力的效應均顯著為正(p<0.01)。分位數越大表示認知能力越高,總體來看,隨著認知能力的提高,意志力對認知能力的積極作用呈交替下降趨勢。為了進一步檢驗意志力的系數是否相等,選取0.1、0.3、0.5、0.7和0.9等五個分位點,結果顯示在以上分位點回歸的系數不相等(p<0.01)。因此,假說H2成立,對于認知能力越低的學生,意志力的積極效應更強。

表4 意志力對學生認知能力的分位數回歸

分位數系數變化圖(圖2)描繪了意志力系數在不同分位點的變化趨勢。虛線表示解釋變量的OLS回歸估計值,實線表示解釋變量的分位數回歸估計值,灰色陰影代表分位數回歸估計值的置信區間(置信度為0.95)。可以發現,在10%至20%分位數之間意志力對認知能力的效應顯著下降(p<0.1),在20%至50%分位數之間意志力系數緩慢增長但變化不顯著,直至50%分位數之后意志力效應又明顯下降(p<0.01),且遠遠低于OLS回歸估計值。這表明,對于認知能力水平較低的學生而言,意志力對認知能力的作用十分突出;對于認知能力中等偏下的學生,意志力的效應依舊較大且效應差別不明顯;隨著認知能力提高,意志力的效應趨于下降。意志力之所以對認知能力較低的學生發揮更大作用,可能有以下幾方面原因。首先,認知能力水平較高的學生通常在其他有助于認知發展的能力上也處于較高水平,因此提高意志力這一項能力對認知的作用相對不明顯。其次,可能由于低認知能力學生認知提升的空間較大,導致意志力的作用更強。再次,本文根據認知能力將學生劃分為高、中、低認知能力三個組別,分析發現,高認知能力組學生的意志力標準差最小,低認知能力組學生的意志力標準差最大,因此高認知能力組意志力的變異性較小,對認知能力的變異性的解釋力度也較小。

圖2 意志力對認知能力影響的分位數回歸系數變化

(四)意志力對學生認知能力影響的異質性:基于同輩群體維度

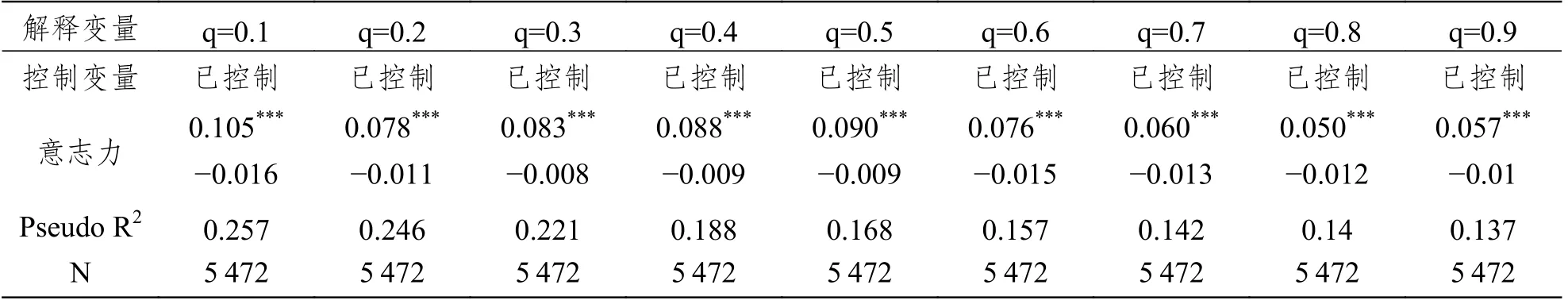

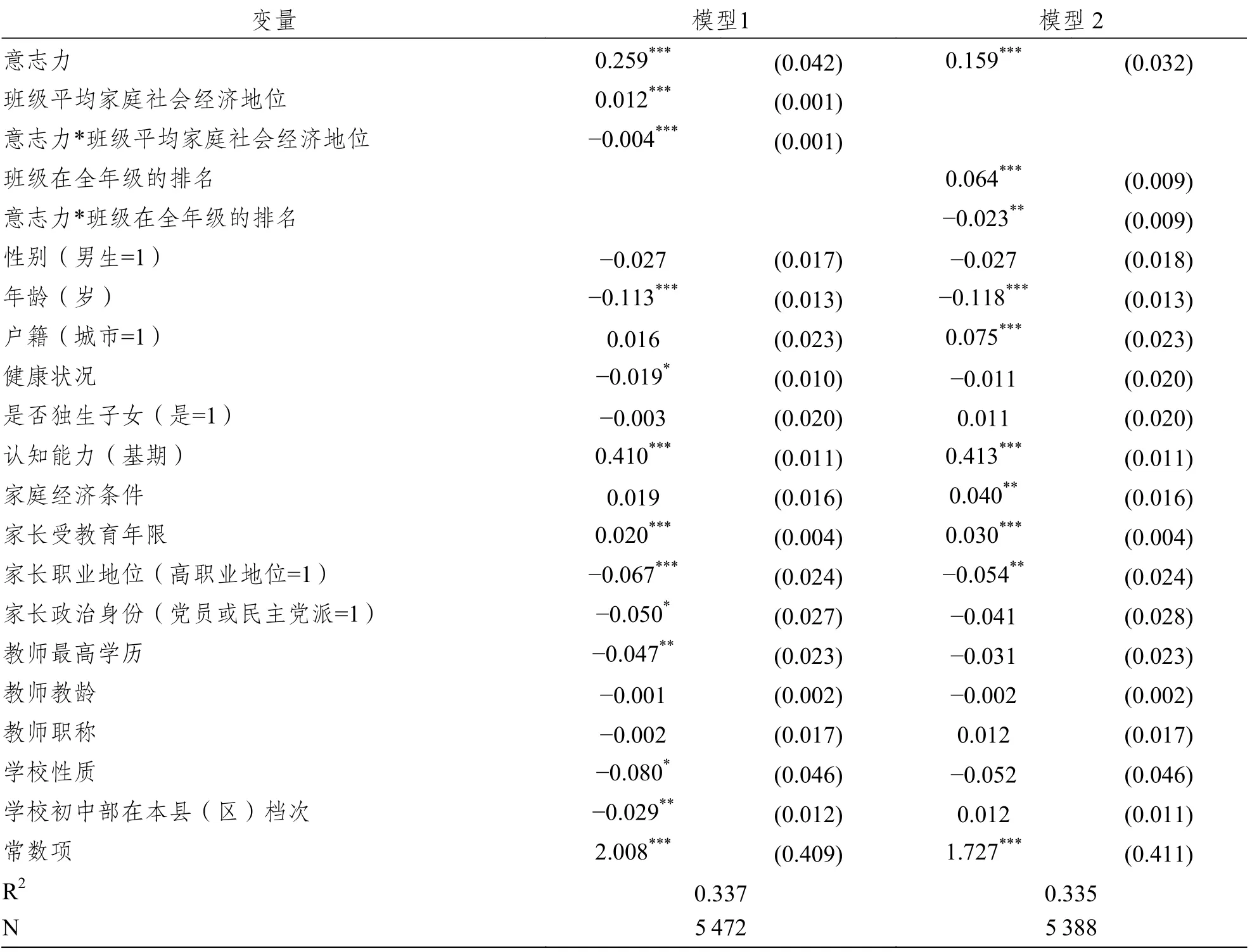

本文進一步關注意志力效應在同輩群體層面的異質性,分析意志力對認知能力的積極效應是否會受到同輩群體社會經濟地位和學業水平的影響。分別構造意志力與學生所在班級平均家庭社會經濟地位、班級在全年級的排名的交互項,同樣對學生個體、家庭、教師和學校因素進行控制(表5)。

表5 意志力對學生認知能力的異質性影響:基于同輩群體維度

從班級同學平均家庭社會經濟地位來看(模型1),意志力對認知能力的主效應顯著為正(p<0.01),意志力和班級平均家庭社會經濟地位的交互項系數顯著為負(p<0.01),表明意志力對認知能力的正向作用因所處班級平均家庭社會經濟地位不同而存在差異:班級同輩群體平均家庭社會經濟地位越低,意志力對認知能力的積極作用越大。從班級學生平均學業成績水平來看(模型2),意志力對認知能力的主效應顯著為正(p<0.01),意志力和班級在全年級的排名的交互項系數顯著為負(p<0.05),表明意志力對認知能力的正向作用因所處班級平均學業表現不同而存在差異:所在班級同學的平均學業水平越低,意志力對認知能力的積極效應越大。

因此,假說H3a、H3b得到驗證。當處于同輩群體社會經濟地位或學業水平較低的“小池塘”,自己擁有相對優勢地位,提高意志力水平進一步鞏固了心理優勢,這一方面能夠幫助塑造積極的自我概念和自我認識,形成更強的動力、自信與自我期望,另一方面也可能會獲得老師更多的關注、表揚以及更高的教育期望,進而共同擴大了意志力對認知能力的正效應。

五、結論與討論

本研究基于CEPS數據,發現學生的意志力對認知水平具有顯著且穩健的積極作用。并且,這一積極效應在個體和群體層面均呈現出異質性。對于認知水平越低的學生,意志力對提高認知能力的作用越大。當學生所處的同輩群體家庭社會經濟狀況或學業水平較差時,意志力對認知能力的積極效應越大。對此我們進行以下討論。

(一)重視意志力培養,遵循科學干預策略

《中國教育現代化2035》提出要“全面提升學生意志品質”。已有文獻和本研究共同驗證了意志力是個體取得學業進步、保持身體與心理健康、促進認知發展的推動力,是重要的社會與情感能力。但是我國當前學校教育實踐中,學生社會情感能力學習更多集中在合作能力、創新力、心理情緒調節等方面,而對學生意志力的培養缺少重視與正確的認識,例如只是通過教師一再的口頭提醒,或者簡單的獎懲機制來督促學生堅持完成特定任務,但這往往只能對短期目標的實現起到短暫作用,更類似于注意力訓練,與強調對長遠目標長期堅持的意志力有很大差別。

意志力的培養應在遵循意志力能力發展規律的基礎上,采取科學的干預策略。McGonigal基于大量的研究與實踐經驗,在其關于意志力的系列著作中詳細介紹了意志力培養的策略與步驟,包括進行刻意練習、培養成長型思維等。運用意志力培養策略,美國“知識就是力量”項目(KIPP)、野外拓展項目(outward bound program)等諸多項目驗證了意志力的可塑性和政策干預的可行性(達克沃思,2017;Tuttle et al.,2013)。提供恰當的支持條件對于意志力培養也至關重要,例如家長教養方式的改善,引導孩子與意志強的同學結伴,長期參加固定課外活動等等。但鑒于家庭教育資源以及教養能力差距巨大,學校應借鑒意志力培養理念、策略與具體干預方法,積極探索合適的途徑,將意志力培養融入學校正式與非正式課程中。

與此同時,也要注意對學生意志力的及早干預。從促進認知發展的角度,因為認知能力形成的敏感期相對較早、關鍵期較短,所以盡早干預可以更有效地進行流體智力的訓練與開發,促進認知能力發育,進而對更廣范疇的教育結果產生積極影響。

(二)加強處境不利學生的意志力培養,具有教育公平的意義

學生教育發展結果的不均衡不僅體現為認知水平、學業成績,也同樣存在于社會情感能力方面。社會情感能力往往對人的多方面發揮持續性影響,因而社會情感能力的差距可能進一步造成教育不平等的再生產。研究發現,意志力不僅對認知能力具有積極效應,并且對認知能力越低的學生效應越明顯。這意味著不僅單獨對初始認知能力較低的學生培養意志力可以縮小將來他們與同齡人的認知差距,即便是在同一班級內對所有學生無差別地開展意志力教育,對于弱勢學生起到的積極作用也是更大的。因此,社會情感能力培養或許是縮小學生教育發展結果差距的重要方向。本文希望為之后有關社會情感能力影響的研究提供另一分析思路,探究社會情感能力作用的群體差異性,進而從教育公平的視角重新審視社會情感能力培養。

研究還發現,意志力對那些處于相對較差的同輩群體學生積極作用更大。說明同輩群體質量不高并不意味著“教育失敗”,這反而會加強心理上的相對優勢進而改善教育結果,幫助抵消學校教育資源的劣勢。反而同輩能力大多高于自己的環境更可能限制自身的能力。已有研究也顯示忽視學生自身能力的擇校對于學生教育成長和職場發展并無太大影響,家庭因素和個體的努力起著更大作用(鄭磊等,2015)。因此,家長盲目追捧優質校和重點班不可取,要將重心更多放在家庭教育環境的改善和子女自身能力培養上(謝桂華,張陽陽,2018)。

(三)重視社會與情感能力評價,減少同輩群體比較

本文的研究發現對深化教育評價改革也具有啟示意義。第一,得益于社會與情感能力理念框架與測量工具的完善,要重視對中小學生社會與情感能力的科學評估。這有助于老師增進對學生的了解,更有效地開展教學活動、家校合作等工作,為學校對學生實施針對性干預提供了參考,也幫助學生逐漸加強自我認知、完善自我概念。第二,從教育事業發展和政府教育決策的宏觀角度,本文的發現并不意味著要通過校內生源階層的同質化以使處境不利學生處于更易彰顯自身優勢的“小池塘”。校內生源結構的異質性盡管一定程度損失了教育資源的效率,但是更好地保障了資源配置的公平性,學校階層融合將有力地推進教育公平、代際流動與社會融合。所以,關鍵在于學校如何應對校內弱勢學生群體的學習心理問題。對此,學生評價環節至關重要,應轉變公開成績排名和絕對量化的評價方式;在對學業成績比較時弱化對學生間的橫向比較,轉向學生自我進步的縱向比較,讓學生從自我能力提升中增強學習自信和動力;改變“成績唯一論”的評價觀,增加學生評價的多元維度,緩解弱勢學生在學業能力上的心理劣勢。通過轉變評價方式,幫助克服身處“大池塘”對這些弱勢學生心理和教育結果的消極影響(曹蕊,吳愈曉,2019;陶君,陳友慶,2013)。