丁苯酞聯合阿司匹林及阿托伐他汀治療腦梗死的療效觀察

葉雪科

腦梗死是臨床最常見的腦血管疾病,急性腦梗死則是指人體的腦部血供突然中斷,腦組織因缺血缺氧而發生壞死,其發生的主要原因與動脈粥樣硬化和血栓形成有著密切聯系,具體發病機制較為復雜,且具備較高的致殘和致死風險,患者的預后情況并不理想[1]。關于腦梗死的治療,臨床認為若在時間窗內,予以溶栓治療能夠取得理想預后;但更多患者發病至送醫治療,病程普遍>6 h,溶栓治療效果大打折扣[2]。為了節約治療成本,避免溶栓危險,營養神經、改善循環、抗栓、降脂、吸氧療法同樣應用普遍[3]。以往臨床給予常規抗凝、改善微循環藥物治療效果不理想,常引發病情反復發作,因此需探尋更有效、理想的治療方式[4]。本文就丁苯酞注射液聯合阿司匹林腸溶片及阿托伐他汀片治療腦梗死的臨床療效進行分析,以期為臨床治療提供科學的參考依據,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2020 年1 月~2021 年6 月本院收治的腦梗死患者70 例為研究對象。納入標準:①均符合《急性腦梗死缺血半暗帶臨床評估和治療中國專家共識》中診斷標準[5];②經頭顱CT 和磁共振成像(MRI)等影像學檢查證實;③患者發病至接受治療的時間間隔<48 h;④臨床資料完整。排除標準:①存在腦出血的患者;②生命體征不穩定患者;③合并意識障礙或認知障礙的患者;④患有精神疾病的患者;⑤心臟、肝臟、腎臟等重要臟器存在器質性病變的患者;⑥配合度及依從性偏低的患者。采用隨機數字表法將患者分為治療組與對照組,各35 例。對照組,男女比例18∶17;年齡50~82 歲,平均年齡(68.65±6.96)歲;梗死灶位于基底節區19 例,腦葉11 者,小腦5 例。治療組,男女比例20∶15;年齡52~85 歲,平均年齡(69.42±7.18)歲;梗死灶位于基底節區18 例,腦葉13 者,小腦4 例。兩組患者一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。見表1。

表1 兩組一般資料比較(n,)

表1 兩組一般資料比較(n,)

注:兩組比較,P>0.05

1.2 方法

1.2.1 對照組 給予常規對癥治療,包括營養神經、改善循環、抗栓、降脂、吸氧療法。給予患者口服阿司匹林腸溶片(拜耳醫藥保健有限公司,國藥準字J20130078,規格:100 mg)1 次/d,100 mg/次;阿托伐他汀鈣片(北京嘉林藥業股份有限公司,國藥準字H19990258,規格:10 mg)口服治療,20 mg/次,1 次/d,療程14 d。

1.2.2 治療組 在對照組的用藥基礎上聯合丁苯酞氯化鈉注射液(石藥集團恩必普藥業有限公司,國藥準字H20100041,規格:100 ml/瓶)靜脈滴注,于發病后48 h 內開始給藥。2 次/d,100 ml/次,每次滴注時間≥50 min,兩次用藥時間間隔≥6 h,療程14 d。

1.3 觀察指標及判定標準 比較兩組治療前后神經功能、日常生活活動能力、氧化應激指標、治療效果及不良反應發生情況。①神經功能:采用NIHSS 評價患者神經功能缺損情況,共15 項,總分42 分,分值與患者神經功能恢復情況呈反比[6]。②日常生活活動能力:采用ADL 進行評定,滿分100 分,評分≤40 分表示重度依賴,41~60 分表示中度依賴,61~99 分表示輕度依賴,滿分為無需依賴[7]。③氧化應激指標:分別于治療前和治療2 周后采集患者空腹靜脈血液5 ml,以3500 r/min 的速度離心10 min 后,取上清液測定患者的氧化應激反應,檢測指標包括SOD、GSH-Px、NO。④療效判定標準[8]:經治療,NIHSS 評分降幅≥50%,癥狀基本消失,為顯效;NIHSS 評分降幅18%~49%,癥狀有所改善,為有效;未達上述標準,甚至病情加劇,為無效;總有效率=(顯效+有效)/總例數×100%。⑤不良反應:包括惡心、嘔吐、腹瀉、轉氨酶升高等。

1.4 統計學方法 采用SPSS22.0 統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差()表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

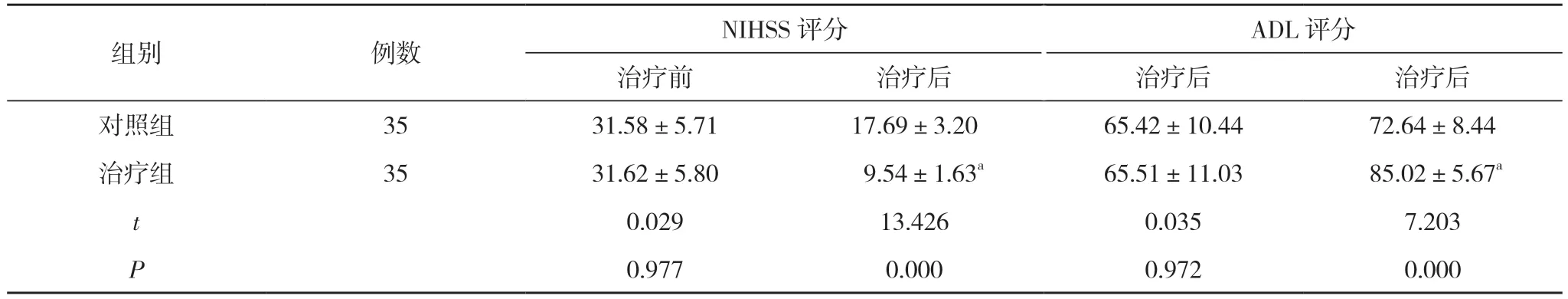

2.1 兩組治療前后神經功能及日常生活活動能力比較治療前,兩組NIHSS 評分、ADL 評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,治療組NIHSS 評分低于對照組,ADL 評分高于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組治療前后神經功能及日常生活活動能力比較(,分)

表2 兩組治療前后神經功能及日常生活活動能力比較(,分)

注:與對照組比較,aP<0.05

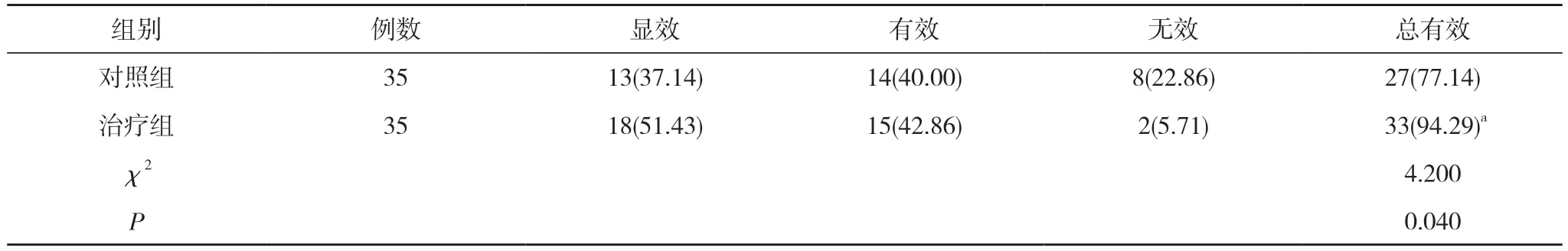

2.2 兩組治療效果比較 治療組治療總有效率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組治療效果比較[n(%)]

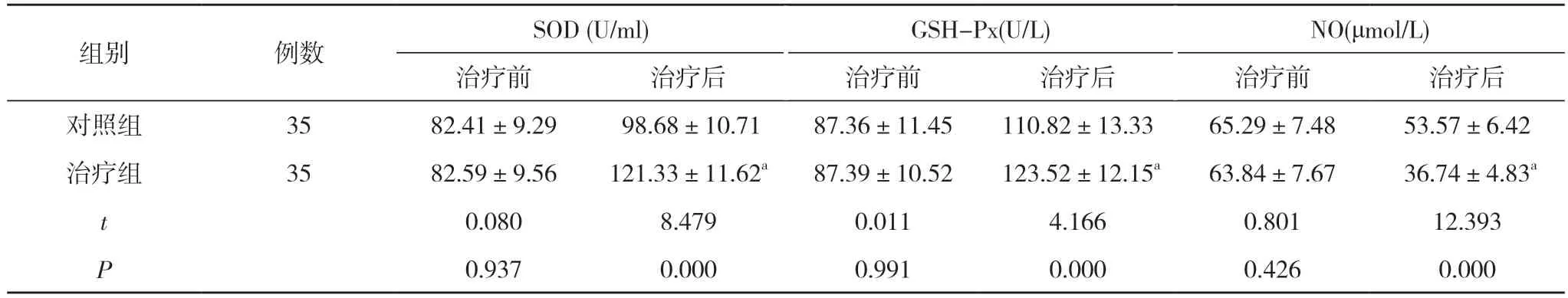

2.3 兩組治療前后氧化應激指標比較 治療前,兩組SOD、GSH-Px、NO 水平比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,治療組SOD、GSH-Px 水平明顯高于對照組,NO 水平明顯低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表4。

表4 兩組治療前后氧化應激指標比較()

表4 兩組治療前后氧化應激指標比較()

注:與對照組比較,aP<0.05

2.4 兩組不良反應發生情況比較 兩組不良反應發生率比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表5。

表5 兩組不良反應發生情況比較[n(%)]

3 討論

目前,臨床對于腦梗死患者多以改善微循環為主要原則,其中支持療法、恢復缺血區域灌注等方式均可發揮顯著功效,并且隨著臨床研究的深入,有學者發現,在常規治療基礎上繼續給予神經保護藥物可以進步提高患者的治療效果[9]。經研究發現[10],在急性腦梗死患者病情的發展過程中會存在特異性的炎癥因子表達,進一步加重患者病情的同時更增加其病死的風險,因此在患者治療過程中控制機體炎癥因子表達對控制患者病情發展有重要意義。

本研究通過采用臨床常用的三種藥物對腦梗死進行治療,丁苯酞是我國自主研發的腦血管疾病藥物,能強化血管內皮生長因子的表達,促進缺血半暗帶區形成新生血管,有利于微循環重建,增加缺血區血流灌注,縮小腦組織受損范圍,從而降低神經受損程度[11-13]。阿托伐他汀是一種3-羥基-3-甲基戊二酸單酰輔酶A 還原酶抑制劑,能有效降低膽固醇內源性合成,同時能增加肝細胞低密度脂蛋白(LDL)受體,促使LDL 攝入與分解[14-16];阿司匹林則能夠抑制血小板粘附和聚集,防止血栓形成,諸藥聯用發揮理想的治療效果。腦梗死發病后會激活誘導型一氧化氮合酶(iNOS),分泌生成NO,在大量NO 堆積之下產生嚴重的細胞毒性,破壞神經元和腦組織;而SOD 是一種天然抗氧化酶,在體內具有降解、清除過多有害自由基的作用,并生成防御活性氧自由基,發揮保護作用;GSH-Px 是重要抗氧化酶,不僅具有SOD 的作用,也可清除體內組織脂質發生過氧化,緩解自由基損害組織細胞膜結構和功能[17]。本研究結果顯示:治療后,治療組NIHSS 評分低于對照組,ADL 評分高于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。治療組治療總有效率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。治療組SOD、GSH-Px 水平明顯高于對照組,NO 水平明顯低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。由此認為,丁苯酞聯合阿司匹林、阿托伐他汀在改善腦梗死患者氧化應激水平中起到良好效果,通過提高血清 SOD、GSH-Px 等抗氧化酶活性[18],增強自由基清除能力,發揮神經血管保護作用,諸藥聯用協同效果更佳[19]。并且兩組不良反應發生率比較,差異無統計學意義(P>0.05)。證實聯合用藥的安全性。

綜上所述,腦梗死患者接受丁苯酞聯合阿司匹林及阿托伐他汀治療,整體療效顯著,安全性理想。