裝置藝術(shù)介入舊有工業(yè)廠區(qū)的有機(jī)更新

——以上海上生新所為例

徐祥伍 葉永麒 Xu Xiangwu Ye Yongqi

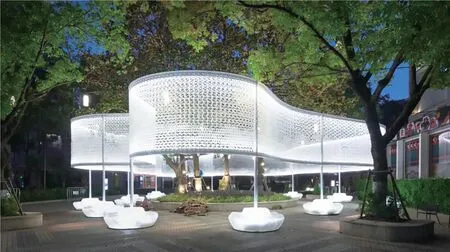

1.《云Cloud》,3D 打印裝置(圖片源于上海城市空間季官網(wǎng))

引言

“十四五”規(guī)劃中提出加快推進(jìn)城市更新,加強(qiáng)改造提升老舊街區(qū)、老舊廠區(qū)的功能改造升級(jí)。上海市在《2021年城市更新條例》中指出:加強(qiáng)公共空間中基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施的建設(shè),強(qiáng)調(diào)歷史文化街區(qū)的保護(hù),優(yōu)化空間功能布局,塑造城市空間新活力。裝置藝術(shù)作為從小眾藝術(shù)衍生為大眾普遍接受的藝術(shù)表現(xiàn)形式,借助其特有的設(shè)計(jì)語言表現(xiàn)樣式,多樣化的藝術(shù)手段介入舊有工業(yè)廠區(qū)空間重塑,促進(jìn)了用戶與空間的互動(dòng)式體驗(yàn),通過藝術(shù)造型語言和科技與材料帶來感官刺激強(qiáng)化了用戶在舊廠空間中的藝術(shù)審美體驗(yàn),并促成了舊有工業(yè)廠區(qū)的有機(jī)更新。文章依托于第四屆上海城市空間藝術(shù)季——上生新所裝置藝術(shù)介入舊有工業(yè)廠區(qū)空間實(shí)踐,結(jié)合多次實(shí)地調(diào)研感受與游客訪談?dòng)涗洠接懥搜b置藝術(shù)介入舊有工業(yè)廠區(qū)的設(shè)計(jì)手法及原則,以期為城市更新視域下舊有工業(yè)廠區(qū)的有機(jī)更新提供借鑒與參考。

一、時(shí)代記憶的載體:上生新所的前世今生

上生新所位于上海新華路歷史文化風(fēng)貌區(qū),在20世紀(jì),作為哥倫比亞娛樂休閑聯(lián)合會(huì),1949年后,上海生物制品研究所的進(jìn)入,使場(chǎng)地空間不再對(duì)外開放。直到上生新所整體搬遷、萬科企業(yè)入駐、上生新所城市更新項(xiàng)目啟動(dòng)。經(jīng)過兩年的設(shè)計(jì)和改造,這座古老的封閉式工業(yè)廠房已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)殚_放式的生活園區(qū),具有娛樂、辦公、商業(yè)、文化、創(chuàng)作和藝術(shù)等多種功能,已成為上海文化藝術(shù)生活的新地標(biāo)。項(xiàng)目由孫科別墅、哥倫比亞鄉(xiāng)村俱樂部、海軍俱樂部三處歷史建筑和十一棟貫穿新中國成長史的工業(yè)改造建筑共同組成。通過舊有工業(yè)廠區(qū)的更新改造設(shè)計(jì),將工業(yè)廠區(qū)舊建筑的歷史價(jià)值與建筑結(jié)構(gòu)的可用性結(jié)合起來,在設(shè)計(jì)過程中,充分尊重舊有的歷史文化遺產(chǎn),使其重塑活力。使其滿足人們對(duì)歷史記憶所承載的工業(yè)廠區(qū)歷史建筑的回憶,并實(shí)現(xiàn)了當(dāng)代舊有工業(yè)廠區(qū)特定場(chǎng)所功能的實(shí)用價(jià)值與文化價(jià)值。

二、歷史文化的延續(xù):裝置藝術(shù)介入舊有工業(yè)廠區(qū)靜態(tài)界定與研究價(jià)值

裝置藝術(shù)是通過在特定的場(chǎng)地環(huán)境中,將日常生活中的各類閑置物品或生活用品采用藝術(shù)、設(shè)計(jì)手法與人文理念進(jìn)行重構(gòu)與再利用,并適當(dāng)進(jìn)行改造與組合,形成場(chǎng)地文脈傳承和藝術(shù)造型形態(tài)的全新表達(dá)。裝置藝術(shù)是藝術(shù)家結(jié)合場(chǎng)地文化精神創(chuàng)作出的情感化實(shí)體表達(dá),讓用戶以多維感官在與裝置藝術(shù)互動(dòng)中進(jìn)行體驗(yàn)感知,給予參觀者全新視覺感受。換言之,裝置藝術(shù)是綜合“場(chǎng)地現(xiàn)狀+技術(shù)材料+人文情感”的展示空間藝術(shù)。其藝術(shù)的設(shè)計(jì)形式不再局限于藝術(shù)家行列,各類交互場(chǎng)景體驗(yàn)使得參觀者以置于裝置藝術(shù)情感表達(dá)之中,通過日常用品、技術(shù)材料、科技手段等要素藝術(shù)加工形成兼具功能、藝術(shù)、趣味的藝術(shù)裝置。裝置藝術(shù)是基于對(duì)日常生活行為的思考與審美藝術(shù)的升華總結(jié),以便實(shí)現(xiàn)激發(fā)參觀者對(duì)舊有工業(yè)廠區(qū)裝置藝術(shù)的場(chǎng)地文化認(rèn)同。

(一)裝置藝術(shù)在舊有工業(yè)廠區(qū)靜態(tài)界定

1.造型藝術(shù)形態(tài)。

裝置藝術(shù)是附著于場(chǎng)所空間中的藝術(shù)創(chuàng)作,以介入的方式與場(chǎng)所空間產(chǎn)生密切的聯(lián)系,借助獨(dú)特的設(shè)計(jì)理念、設(shè)計(jì)手法以及新材料的運(yùn)用,改善并重塑舊有廠區(qū)景觀并衍生出廠區(qū)空間的新業(yè)態(tài)。裝置藝術(shù)造型語言多借助點(diǎn)、線、面、體進(jìn)行表達(dá),展現(xiàn)裝置作品的結(jié)構(gòu)特性。合理運(yùn)用裝置藝術(shù)形態(tài)語言進(jìn)行規(guī)則性排列或變換組合形成的藝術(shù)裝置,可以更好地與場(chǎng)地空間氛圍相融合,襯托場(chǎng)地更為豐富且細(xì)膩的情感與意境,給予用戶帶來更為多元化的藝術(shù)感受(如圖2)。

2.色彩語言表達(dá)。

裝置藝術(shù)在舊有工業(yè)廠區(qū)中的應(yīng)用,可以通過色彩語言表達(dá)營造趣味化、人性化、多樣化的場(chǎng)景空間。色彩的差異性打破了場(chǎng)地原有材料及形式語言的慣性表達(dá),使其營造出強(qiáng)烈的視覺對(duì)比,設(shè)計(jì)出風(fēng)格多變的置藝術(shù)作品。多元化色彩語言表達(dá)豐富了舊有工業(yè)廠區(qū)的景觀空間內(nèi)涵,體現(xiàn)了場(chǎng)地空間的藝術(shù)氛圍。色彩語言的表達(dá)在場(chǎng)地空間中的應(yīng)用使舊有工業(yè)廠區(qū)更為生態(tài)化,在滿足功能需求的同時(shí),促進(jìn)了視覺上的觀感,并可結(jié)合場(chǎng)地主題的更換不斷創(chuàng)新,設(shè)計(jì)出符合時(shí)代、場(chǎng)地、地域文化等各類需求的裝置作品。

3.技術(shù)材料應(yīng)用。

裝置藝術(shù)介入舊有工業(yè)廠區(qū)的有機(jī)更新需滿足用戶生理和精神雙重需求。隨著技術(shù)材料的更新迭代,裝置藝術(shù)在材料與技術(shù)應(yīng)用上,需更為系統(tǒng)的設(shè)計(jì)并滿足用戶在功能、舒適、審美、新奇上的需求,在場(chǎng)地空間中多選用現(xiàn)有材料或舊有廢棄材料制作裝置藝術(shù)作品,實(shí)現(xiàn)創(chuàng)作靈感與環(huán)境氛圍的完美融合。新興技術(shù)與材料的應(yīng)用拓展了場(chǎng)域內(nèi)容表達(dá)的邊界,以舊有工業(yè)廠區(qū)為歷史背景,設(shè)計(jì)出內(nèi)容表達(dá)豐富、造型特征新穎、作品極富趣味的裝置藝術(shù)作品,用以滿足用戶對(duì)舊有工業(yè)廠區(qū)的多樣化需求。

4.場(chǎng)所文脈傳承。

通過裝置藝術(shù)營造的藝術(shù)氛圍與情感互動(dòng),使用戶在場(chǎng)地裝置藝術(shù)的氛圍中感受濃厚的人文精神。舊有工業(yè)廠區(qū)營造上追求場(chǎng)地文脈的審美表達(dá)和精神感染力,使其用戶與場(chǎng)地實(shí)現(xiàn)精神層面上的共鳴。裝置藝術(shù)本質(zhì)上是以場(chǎng)地空間、材料、情感為媒介,實(shí)現(xiàn)用戶行為和使用情感與裝置藝術(shù)相融合,使用戶也作為藝術(shù)作品表達(dá)的一部分,融入于藝術(shù)氛圍中,介于人的行為和情感語言的空間介入,與場(chǎng)地空間形成了情感上的交流,豐富了舊有工業(yè)廠區(qū)的情感表達(dá)。

(二)裝置藝術(shù)介入舊有工業(yè)廠區(qū)有機(jī)更新的研究價(jià)值

1.有利于廠區(qū)工業(yè)形式語言的詮釋。

裝置藝術(shù)多元化的形態(tài)語言介入舊有工業(yè)廠區(qū),是對(duì)廠區(qū)工業(yè)設(shè)施、空間形態(tài)和場(chǎng)所文脈等人文內(nèi)涵的藝術(shù)性拓展,豐富了場(chǎng)域空間的環(huán)境樣式,提供了多元化的藝術(shù)形式語言,活躍了舊有工業(yè)廠區(qū)的藝術(shù)審美氛圍,使得工業(yè)設(shè)施與現(xiàn)代藝術(shù)形式語言的融合有了更多的可能性,有利于積極凸顯工業(yè)廠區(qū)設(shè)施作品的精神內(nèi)涵。裝置藝術(shù)介入舊有工業(yè)廠區(qū)使場(chǎng)域設(shè)施材質(zhì)語言表達(dá)上更為多元化,實(shí)現(xiàn)對(duì)上生新所工業(yè)衍生品進(jìn)行二次藝術(shù)化設(shè)計(jì)處理并融合新的藝術(shù)形式進(jìn)行綜合性創(chuàng)作,且能基于工業(yè)廠區(qū)地域文化特點(diǎn)在形式語言的表達(dá)上給觀眾帶來藝術(shù)享受。

2.有利于空間美感的價(jià)值體現(xiàn)。

2.上生新所社區(qū)盒子裝置(作者自攝)

裝置藝術(shù)以自身獨(dú)特的藝術(shù)特征介入到上生新所場(chǎng)地設(shè)計(jì)當(dāng)中,裝置藝術(shù)以其人文性、審美性、技術(shù)性、實(shí)踐性等藝術(shù)表達(dá)形式綜合全面提升了舊有工業(yè)廠區(qū)在人文素養(yǎng)、審美內(nèi)涵、科學(xué)技術(shù)和功能需求等方面的品質(zhì)感。在功能需求方面,裝置藝術(shù)所使用的技術(shù)手段與材料選擇更為廣泛,能較好的結(jié)合場(chǎng)地功能訴求及人性化角度進(jìn)行裝置藝術(shù)作品的創(chuàng)作;在人文素養(yǎng)方面,裝置藝術(shù)注重在廠區(qū)人文情感上的表達(dá),借助其良好的互動(dòng)性、共鳴性來提升人們?cè)谂f有廠區(qū)空間中精神層面的人文體驗(yàn);在審美方面,裝置藝術(shù)通過多種藝術(shù)形式的融合,結(jié)合科學(xué)技術(shù)手段,基于場(chǎng)地的在地性促使裝置藝術(shù)作品內(nèi)涵更為豐富,使游覽者能夠在舊有廠區(qū)場(chǎng)域空間中欣賞到多元化的藝術(shù)形式,提升場(chǎng)地空間的藝術(shù)審美與人文內(nèi)涵。

3.有利于場(chǎng)地文脈的重塑與傳承。

通過對(duì)舊有工業(yè)廠區(qū)地域人文特征進(jìn)行藝術(shù)化的處理,形成特色鮮明的裝置藝術(shù)作品,成為舊有廠區(qū)內(nèi)部空間中標(biāo)志性的藝術(shù)作品,提升舊有工業(yè)廠區(qū)的可識(shí)別度。基于“第四屆上海城市空間藝術(shù)季”,將公共藝術(shù)實(shí)踐活動(dòng)滲透于城市舊有工業(yè)廠區(qū)的改造中,利用公共藝術(shù)重塑居民新的文化生態(tài)和生活環(huán)境,引導(dǎo)公眾積極參與與共同構(gòu)建舊有工業(yè)廠區(qū)的有機(jī)更新。裝置藝術(shù)的地域化表現(xiàn)能更易被居民所接受,增強(qiáng)場(chǎng)地文脈的重塑與認(rèn)同,改善場(chǎng)域功能和豐富城市空間層次。且能更好地滿足現(xiàn)代人對(duì)地域人文特色認(rèn)知的方式,并體驗(yàn)不同地域文化賦予廠區(qū)場(chǎng)域中所帶來的審美體驗(yàn)與人文精神。

4.有利于沉浸式設(shè)計(jì)的互動(dòng)體驗(yàn)。

在場(chǎng)域空間的應(yīng)用過程中,裝置藝術(shù)作為一種區(qū)別于其他藝術(shù)表現(xiàn)形式,以其身臨其境的互動(dòng)體驗(yàn)設(shè)計(jì)深入人心。裝置藝術(shù)創(chuàng)作借助全息投影、AR、VR等新媒體科技手段,契合于并超越用戶日常生活體驗(yàn),通過游戲、戲劇、情景影像、娛樂設(shè)施、裝置空間展示等輸出形式利用產(chǎn)品設(shè)計(jì)或服務(wù)設(shè)計(jì)進(jìn)行空間敘事,依托地域文化內(nèi)容為基礎(chǔ),集實(shí)體表達(dá)與虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)于一體,營造多感官沉浸的互動(dòng)體驗(yàn)使用戶能夠充分體驗(yàn)和沉浸于交互過程中,并最大限度地實(shí)現(xiàn)多感官刺激體驗(yàn),有利于更好的拓展舊有廠區(qū)場(chǎng)地空間給予用戶多元化的互動(dòng)體驗(yàn)。

三、場(chǎng)域空間的再生:裝置藝術(shù)賦能舊有工業(yè)廠區(qū)設(shè)計(jì)研究方法與原則

(一)裝置藝術(shù)賦能舊有工業(yè)廠區(qū)有機(jī)更新的設(shè)計(jì)方法

1.異質(zhì)同構(gòu)。

格式塔心理學(xué)認(rèn)為,外在事物的存在形式、人類視覺感知與組織活動(dòng)、人類情感與視覺藝術(shù)形式之間存在著對(duì)應(yīng)關(guān)系。一旦這些不同領(lǐng)域中“力”的作用模式達(dá)到結(jié)構(gòu)一致性,就有可能激發(fā)審美體驗(yàn),即“異質(zhì)同構(gòu)”。異質(zhì)同構(gòu)是裝置藝術(shù)創(chuàng)作重要的特征,裝置藝術(shù)是由三種不同物質(zhì)構(gòu)成的藝術(shù)形式:場(chǎng)所空間環(huán)境特征、材料使用特征、人類行為和情感。借助場(chǎng)地現(xiàn)有空間環(huán)境材料進(jìn)行同構(gòu)轉(zhuǎn)化,使其作為全新的裝置藝術(shù)融入到場(chǎng)地文化語言中。新的裝置藝術(shù)作品既保留原有場(chǎng)地材料特性,又賦予其時(shí)代意義,呈現(xiàn)了對(duì)舊有場(chǎng)地材料元素的延續(xù),并承接了傳統(tǒng)材料的現(xiàn)代性表達(dá)使其裝置藝術(shù)形成了獨(dú)特的藝術(shù)特色。例如曼哈頓高線公園將廢舊鐵軌利用轉(zhuǎn)化再造基于其歷史文脈屬性結(jié)合植被綠化和場(chǎng)地廢舊材料營造出活力多樣的空間形態(tài),將場(chǎng)地文脈與鐵軌再生價(jià)值等理念融入于城市景觀的風(fēng)貌中,實(shí)現(xiàn)藝術(shù)轉(zhuǎn)化與城市更新的和諧共生,賦予了裝置作品語言在舊廠空間中別樣的意義,為當(dāng)代舊廠城市更新在地性設(shè)計(jì)提供了不一樣的設(shè)計(jì)方法。以上生新所為例,上生新所整體反映了在一定時(shí)空背景下場(chǎng)域中人們的生活方式和其自身的環(huán)境特征,裝置藝術(shù)設(shè)計(jì)靈感源于場(chǎng)地的特性和原有舊有工業(yè)廠區(qū)的核心空間肌理,創(chuàng)作具有地域特色的藝術(shù)作品。

2.虛實(shí)交融。

上生新所舊有場(chǎng)地是近百年發(fā)展形成的城市肌理和物理環(huán)境,是時(shí)間賦予的不可再生的文化遺產(chǎn)。上生新所裝置藝術(shù)將虛擬影像與真實(shí)場(chǎng)地空間相結(jié)合,以虛擬圖像將更豐富的形態(tài)語言融入舊有工業(yè)廠區(qū)中,并借助虛擬圖像在色彩、造型和動(dòng)態(tài)上增強(qiáng)了工廠舊有設(shè)施的藝術(shù)表現(xiàn)。在虛實(shí)交融的裝置藝術(shù)作品中,裝置藝術(shù)實(shí)體形態(tài)語言更加豐富多變且靈活。虛擬圖像打破了時(shí)間和空間的局限,將不同的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和空間環(huán)境整合到場(chǎng)地環(huán)境氛圍中,給人以身臨其境的感覺。

3.互動(dòng)詮釋。

裝置藝術(shù)是城市空間中的藝術(shù)性創(chuàng)作,以場(chǎng)地空間介入的方式與舊有工業(yè)廠區(qū)產(chǎn)生密切的聯(lián)系,借助裝置藝術(shù)的互動(dòng)性及新材料的運(yùn)用,改善并激活舊有工業(yè)廠區(qū)的消極性空間,從而營造出舊有工業(yè)廠區(qū)空間環(huán)境新業(yè)態(tài)。在舊有廠區(qū)空間激活中,互動(dòng)作為新型設(shè)計(jì)手法以其強(qiáng)烈的視覺沖擊和感受使得觀者與作品空間相互作用。還可根據(jù)場(chǎng)地營造活動(dòng)需要,接入用戶五感裝置、數(shù)字孿生技術(shù)和全息投影與沉浸實(shí)現(xiàn)空間環(huán)境的人機(jī)交互,激發(fā)了用戶、裝置與空間三者間積極聯(lián)動(dòng),強(qiáng)化了用戶與場(chǎng)地文化內(nèi)容的互動(dòng),提高了娛樂性與體驗(yàn)感,給予用戶實(shí)現(xiàn)了全方位、多感官、沉浸式的感受舊有工業(yè)廠區(qū)的文化氛圍。

4.人文科技。

裝置藝術(shù)將人文理念與科技融為一體。將海派的文學(xué)、歌劇、音樂、舞蹈、繪畫等藝術(shù)形式融入裝置藝術(shù),豐富了裝置藝術(shù)的人文內(nèi)涵。通過新媒體與裝置藝術(shù)的融合,使得多樣化的藝術(shù)形式和人文科技在空間上的表達(dá)更為生動(dòng),使藝術(shù)形態(tài)與人文精神得到更好的傳承,通過裝置藝術(shù)人文科技設(shè)計(jì)手法介入到舊有工業(yè)廠區(qū)有機(jī)更新中,對(duì)于城市景觀空間的塑造在其功能、形態(tài)、人文上具有革新的意義。用戶借助各類行為模式與上生新所產(chǎn)生互動(dòng)交流,以裝置藝術(shù)在形態(tài)、光影、聲音和文脈上等各方面通過傳感器傳遞相應(yīng)互動(dòng)信息,更好的展現(xiàn)出舊有廠區(qū)存在的價(jià)值與意義。上生新所以多元共享共生的城市更新理念,改變了原有設(shè)施設(shè)計(jì)的形態(tài)、功能綜合科學(xué)技術(shù)創(chuàng)造并激發(fā)城市活力。(如圖1)

(二)裝置藝術(shù)介入舊有工業(yè)廠區(qū)的有機(jī)更新設(shè)計(jì)原則

1.多元化與時(shí)代性相結(jié)合。

裝置藝術(shù)通過多樣化的形態(tài)語言優(yōu)化上生新所的場(chǎng)域環(huán)境,從材料選擇、新技術(shù)應(yīng)用、設(shè)計(jì)模式轉(zhuǎn)變等方面創(chuàng)造景觀空間,實(shí)現(xiàn)舊有工業(yè)廠區(qū)的多元化表達(dá)。裝置藝術(shù)結(jié)合用戶使用功能、審美功能、場(chǎng)所精神、人類行為和情感等方面進(jìn)行研究并創(chuàng)造,以改善舊有工業(yè)廠區(qū)的不足。裝置藝術(shù)隨著時(shí)代的發(fā)展而變化,每個(gè)時(shí)代都有不同的藝術(shù)表達(dá)形式和其時(shí)代特征。多以踐行以人為本,保護(hù)場(chǎng)地生態(tài)環(huán)境的設(shè)計(jì)理念,強(qiáng)調(diào)人與空間環(huán)境的關(guān)系。裝置藝術(shù)的出現(xiàn)帶來不同的功能性與互動(dòng)性體驗(yàn)等,在面對(duì)不同的觀者與體驗(yàn)者,讓用戶更為立體地感受到裝置藝術(shù)作品的多元化與時(shí)代性。

2.主題性與人文性相結(jié)合。

隨著時(shí)代不斷發(fā)展,城市更新愈發(fā)重視場(chǎng)域空間人文理念的表達(dá),人文性作為場(chǎng)地審美表達(dá)、歷史文脈等內(nèi)容的文化內(nèi)涵。裝置藝術(shù)的介入不僅能滿足人們?nèi)找嬖鲩L的精神文化需求,還能結(jié)合場(chǎng)地人文創(chuàng)作出主題性分明、地域文化凸顯的藝術(shù)作品。以15分鐘社區(qū)生活圈為主題的主場(chǎng)地上生新所為例,裝置藝術(shù)作品傳遞出了場(chǎng)域文化的包容性與人文價(jià)值取向,整體營造了六個(gè)社區(qū)元空間,植入了七件主題性裝置藝術(shù)作品,可以使用戶系統(tǒng)性感受場(chǎng)域的藝術(shù)、文化、歷史等方面的內(nèi)容,豐富場(chǎng)域空間的文化內(nèi)涵,并針對(duì)性地為各類群體提供服務(wù),迎合了現(xiàn)代人的生活需求。裝置藝術(shù)使場(chǎng)域空間設(shè)計(jì)再生注入了新的設(shè)計(jì)思維與方向,為城市舊有工業(yè)廠區(qū)的新業(yè)態(tài)起到了推動(dòng)作用。

(3)審美性與共鳴性相結(jié)合

裝置藝術(shù)在舊有工業(yè)廠區(qū)中的介入,增加了場(chǎng)域空間中的審美屬性,并實(shí)現(xiàn)了藝術(shù)作品與場(chǎng)域空間精神的契合。通過分析場(chǎng)域空間的人文精神和廠區(qū)風(fēng)格等特點(diǎn),將裝置藝術(shù)作品的特點(diǎn)融入到上生新所場(chǎng)域空間中進(jìn)行設(shè)計(jì),并通過裝置藝術(shù)形式語言更好地傳達(dá)空間的精神,利用空間共振原理使其更具藝術(shù)張力,令舊廠空間更具藝術(shù)吸引力。裝置藝術(shù)造型語言以其豐富的審美內(nèi)涵及審美表達(dá)滿足了用戶差異化的審美需求,并生動(dòng)鮮明地體現(xiàn)出場(chǎng)域內(nèi)容的表達(dá)。引導(dǎo)人們?cè)谔囟ǖ目臻g環(huán)境中從被動(dòng)欣賞到主動(dòng)體驗(yàn),用戶積極地與裝置藝術(shù)進(jìn)行感官、情感和行為的互動(dòng),使其用于置于場(chǎng)域空間產(chǎn)生情感上的共鳴。

結(jié)語

舊有工業(yè)廠區(qū)作為歷史前進(jìn)的見證物和遺留物,賦予了場(chǎng)地的時(shí)代精神和人文情懷。而裝置藝術(shù)通過對(duì)舊有工業(yè)廠區(qū)的介入,以其藝術(shù)形式的塑造、技術(shù)和材料的運(yùn)用,結(jié)合用戶的行為和情感,豐富舊工業(yè)廠區(qū)的文化內(nèi)容,為人們提供多樣化的場(chǎng)域空間。裝置藝術(shù)介入舊有工業(yè)廠區(qū)的有機(jī)更新可以看為是上生新所場(chǎng)地在歷史文脈的傳承、建筑功能的激活和共享空間的建設(shè)中價(jià)值再生的過程。其有機(jī)更新使上生新所成為一座保存歷史記憶的生活社區(qū),成為現(xiàn)代創(chuàng)意辦公和藝術(shù)時(shí)尚的新場(chǎng)所,成為城市生活活力的風(fēng)向標(biāo)。本文對(duì)裝置藝術(shù)介入舊有工業(yè)廠區(qū)的靜態(tài)界定與研究價(jià)值著手,總結(jié)了裝置藝術(shù)介入舊有工業(yè)廠區(qū)有機(jī)更新的設(shè)計(jì)方法與原則,對(duì)城市化進(jìn)程中各城市舊有工業(yè)廠區(qū)價(jià)值實(shí)現(xiàn)和設(shè)計(jì)更新改造的創(chuàng)新起到一定的參考借鑒作用。

注釋:

[1]陶靚子:《戲曲元素在裝置藝術(shù)中的形式表達(dá)》,《家具與室內(nèi)裝飾》,2021年第9期,第60-63頁。

[2]李冰:《數(shù)字時(shí)代下的互動(dòng)裝置藝術(shù)應(yīng)用研究》,《家具與室內(nèi)裝飾》,2021年第2期,第15-17頁。

[3]顧亞奇,劉盛:《形態(tài)、維度、語境:論沉浸式新媒體裝置藝術(shù)的“空間”再造》,《裝飾》,2020年第7期,第72-74頁。

[4]胡聚軒:《基于景觀設(shè)計(jì)中的裝置藝術(shù)形態(tài)語言應(yīng)用研究》,東北電力大學(xué),2020年。

[5]呂楠:《草間彌生裝置藝術(shù)中圓點(diǎn)符號(hào)的秩序建構(gòu)》,《四川戲劇》,2020年第2期,第104-106頁、110頁。

[6]張?zhí)K卉:《數(shù)字化公共藝術(shù)的生態(tài)取向研究》,《藝術(shù)設(shè)計(jì)研究》,2019年第2期,第69-73頁。

[7]李鐵萌:《數(shù)據(jù)藝術(shù)——當(dāng)代技術(shù)思潮下的一種新藝術(shù)形態(tài)》,《南京藝術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào)(美術(shù)與設(shè)計(jì))》,2019年第3期,第10-13、209頁。

[8]王紫晗:《互動(dòng)裝置藝術(shù)介入城市公共空間的應(yīng)用研究》,南京藝術(shù)學(xué)院,2019年。

[9]林永蓮:《城市公共產(chǎn)品設(shè)計(jì)中的裝置藝術(shù)形態(tài)研究》,《美術(shù)大觀》,2018年第3期,第120-121頁。

[10]楊曉倩:《紡織材料在裝置藝術(shù)設(shè)計(jì)中的研究》,《染整技術(shù)》,2017年第12期,第85-87頁。

[11]楊筱瑤:《裝置藝術(shù)在公共空間設(shè)計(jì)中的應(yīng)用》,《武漢理工大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版)》,2016年第2期,第314-318頁。

[12]胡玉多:《裝置藝術(shù)在當(dāng)代設(shè)計(jì)中的介入現(xiàn)象研究》,北京林業(yè)大學(xué),2014年。