景天科多肉植物組織培養研究進展

李玥瑩 趙云杰 欒宇佳 吳天洋 潘汝佳

(沈陽師范大學,遼寧 沈陽 110000)

0 引言

多肉植物(Succulent Plant)最早是由瑞士的植物學家瓊·鮑漢在1619 年提出,指的是根、莖、葉3 種營養器官肥厚多汁,且具備貯藏大量水分功能的植物,園藝上也稱之為肉質植物、多漿植物。近年來,其因形態美麗、品種豐富和更好打理等優點而廣受消費者的青睞,并逐漸成為綠植的主流。其中,景天科多肉植物若因澆水、日照、溫度、藥物等因素形成錦斑化等稀有性狀,則往往售以高價,頗具收藏價值。

葉插和分株是多肉植物繁殖的主要傳統方式,但常常發生優良性狀分離、親本固有特性不易保存、產生變異等不良狀況,同時繁殖系數較低、增殖生長速度較為緩慢。20 世紀初,隨著植物生理學理論的不斷發展,植物組織培養技術逐漸開始顯露頭角。近十幾年,市場對錦華等變異多肉植物品系的需求不斷增加,快速繁殖技術應運而生。基于此,筆者對我國景天科多肉植物的快速繁殖研究現狀進行綜述,并就發展過程中已經存在或可能出現的問題以及未來發展進行討論。

1 外植體的選擇和預處理

外植體是多肉植物快速繁殖中的離體培養材料,其選擇對組培試驗的結果至關重要。根據植物細胞全能性學說,任何植物細胞在一定條件下都具有分化成完整個體的能力。然而,相同植物的不同組織、器官中細胞的全能性會因為植物大小、生長時間及理化性質的不同而不同。在景天科多肉植物的組織培養過程中,大部分研究人員選擇以葉片、莖尖段等作為外植體取材部位。陳偉等以紅寶石幼嫩葉片為外植體,誘導出紅寶石再生植株;閆金國等以成熟、完整、無病害的大和錦葉片作為外植體誘導出大和錦的不定芽;邢苗苗等以松塔景天和粗壯景天的幼嫩莖尖段為試驗材料,通過初代分化、繼代培養、生根培養及煉苗移植建立了組織培養體系。因此,選擇合適的外植體是組織培養成功的必要條件。

外植體的消毒是多肉植物組織培養預處理的關鍵步驟。外植體大部分都取自田間,其上所攜帶的泥土和大量微生物是植物組織培養過程的一大障礙。研究結果顯示,在保證把植物表面上的各種細菌、微生物及泥土消除的同時,需要盡量避免破壞植物的內部細胞,否則將影響其后續的培養分化。張曉艷等進行了一系列試驗,得到了相對成熟的外植體消毒流程:將外植體用蒸餾水沖洗15 min 后,依次使用10%NaClO 溶液沖洗30 s、70%乙醇溶液沖洗30 s、0.1%HgCl浸泡5 min,每一步驟完成后均需用無菌水沖洗三四次。這種消毒方式較為徹底,也能夠滿足科研和商業生產中對外植體的要求。湯久楊等研究結果顯示,消毒后的外植體需要使用消毒濾紙吸干殘余水分,并切成1 cm×1 cm 左右接種于已經滅菌的培養基中,每個培養基中加入四五個外植體為佳,接入深度大概0.5 cm,保證外植體不脫落,并且獲得足夠的營養。

2 培養基的選擇和植物生長調節劑的作用

對景天科多肉植物誘導不定芽最常使用培養基為MS 培養基,而對于不定根的誘導的常常采用1/2 MS培養基。根據試驗目的,需要在培養基中分別添加不同質量濃度的植物生長調節劑,如萘乙酸(NAA)、6-芐氨基腺嘌呤(6-BA)、吲哚乙酸(IBA)、2,4-二氯苯氧乙酸(2,4-D)、激動素(KT)等。這些外源性的植物生長調節物質能夠在一定程度上促進外植體細胞的誘導和分化,科學的植物生長調節劑配比也可以指向性地調節植物的生長發育情況。同時,組織培養方式大大降低了時間、空間、季節對多肉植物繁殖的影響,也減少了傳統繁殖方式所需要的時間成本。

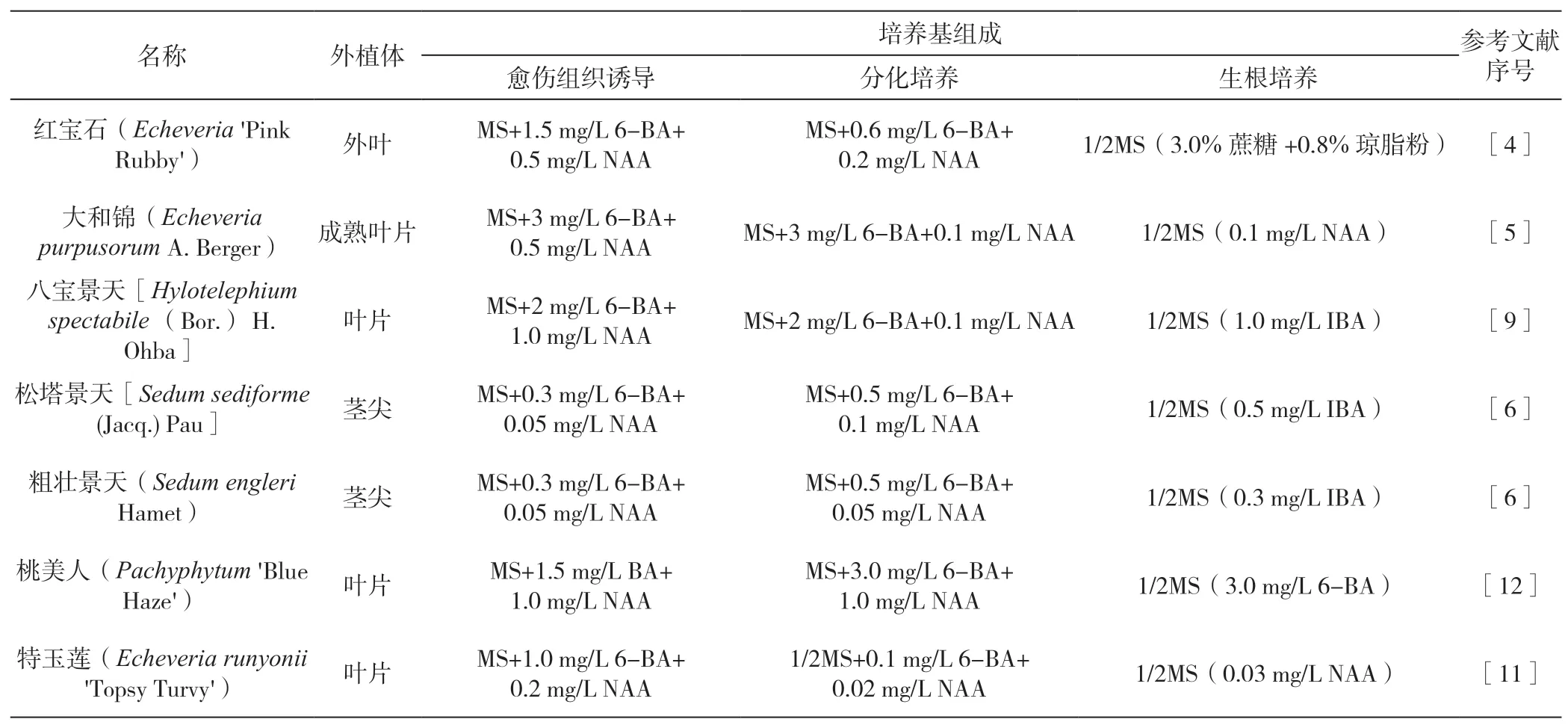

不同植物生長調節劑配比對外植體及愈傷組織脫分化和再分化進程有明顯影響。同時,不同植物的外植體根據部位、器官、年齡的不同,所要求的植物生長調節劑配比也不同,需要視研究目的和研究方向而定。為了明確所需植物生長調節劑配比,常常在試驗前進行外植體的預試驗。景天科多肉植物的組織培養條件如表1 所示。

表1 景天科多肉植物組織培養條件

2.1 葉片愈傷組織的誘導及培養條件

研究結果顯示,景天科多肉植物進行愈傷組織誘導的適宜培養基配方為MS+2.42 mg/L 6-BA+0.67 mg/L NAA+2.15 g/L AC,在這種配方下,愈傷組織誘導率的理論值達到94.70%。為了更好地完成誘導過程,在培養基配方的基礎上可以額外控制外界條件,如光照度和培養時間等。一般培養溫度控制在(25±1)℃,空氣相對濕度控制在70%~80%。愈傷組織誘導階段需要避光培養,目的是防止光的作用使愈傷組織分化為篩管、維管等組織,同時避光條件更加穩定,能給組織提供更好的環境來完成脫分化和再分化,降低誘導失敗率。此外,還可以適當增大外植體的體積,提高外植體與培養基的接觸面積大小,增強外植體的活力。

黃利輝等研究表明,培育景天科多肉植物的過程中,NAA、6-BA 等植物生長調節劑配比對愈傷組織的誘導較為關鍵,最適宜的培養基配方為MS+0.70 mg/L NAA+2.00 g/L AC+2.40 mg/L 6-BA;借助這種培養基,景天科多肉植物姬朧月、新玉綴、虹之玉的誘導率分別為100%、91.7%、83.3%,該試驗結果與理論值較為接近,證明這種培養基配方對以上多肉植物快速繁殖具有一定可操作性及可靠性。在后續試驗中,可根據此參數對培養基進行植物生長調節劑配比調整,能夠大大減少試驗人員的工作量。

2.2 不同植物生長調節劑配比對愈傷組織分化的影響

適合的植物生長調節劑配比對愈傷組織的增殖分化有重要影響。將桃美人愈傷組織切割成0.5~0.8 cm 的組織塊,接種到添加3.0 mg/L 6-BA 、1.00 mg/L NAA 的MS 培養基中,40 d 后統計結果發現,愈傷組織基部形成大約0.6 cm 的叢生狀不定芽,該培養基的植物生長調節劑配比較適合桃美人愈傷組織的誘導分化。在景天科大和錦的增殖分化過程中,大和錦幼芽在接入添加 1.0 mg/L 6-BA、0.10 mg/L NAA 的MS 培養基中長勢較弱,生長情況較差;接入添加3.0 mg/L 6-BA 、0.10 mg/L NAA 的MS 培養基上增殖分化出的大和錦幼芽生長情況更好,冠幅相對更大,植株高度較高。值得注意的是,質量濃度過高的NAA 會使得幼芽玻璃化,因此,在景天科其他多肉植物的增殖分化研究中,不僅要注意NAA 和6-BA兩種植物生長調節劑的配比,更要根據所選擇外植體的不同部位適當調整植物生長調節劑比值,避免愈傷組織玻璃化的形成。

2.3 生根培養

在完成增殖分化后,各種植物愈傷組織材料需要在無菌條件下按需切割。在切割過程中,盡量保證愈傷組織上單株芽或葉等結構的完整性,同時切掉殘葉、敗葉和部分褐化部分、老化組織,僅保存幼嫩部分,并將其切割分開成單一試驗材料。在此基礎上,按照形態學上部朝上、形態學下部向下的原則,將外植體接種在生根培養基上,每一培養基中所接種的數量依照植物體的大小而定,盡量使形態相近的材料接種在同一培養基中。這樣可以保證在后續移植過程中,每個培養基中植株大小相對一致。在景天科多肉植物褐斑伽藍的生根培養過程中,將增殖分化所得到的試管苗移植到添加 1.0 mg/L IBA 的1/2MS 培養基中,其生根效果最好,移植完成后2 周左右根原基產生,20 ~30 d 即可形成完整的根系,每個植株的平均根數為5.3 條左右,根的長度可以達到2.7 cm;當培養基中不添加任何植物生長調節劑時,褐斑伽藍仍舊能生根,但是生長狀態和生根數不及前者。

3 煉苗移植

煉苗移植是多肉植物組織培養的最后階段,是植物組織培養過程中的關鍵,決定了植物組織培養過程的成敗。隨著多肉植物生產規模的擴大,人們對多肉植物品質和活力的要求也逐步上升。因此,保障多肉植物在快速繁殖方式下再生植株的存活率,同時維持其原有品相,是煉苗移植過程中需要注意的重點。

在景天科多肉植物煉苗移植過程中,要根據不同多肉植物的生長習性,選擇不同配比的珍珠巖、沙子、泥炭土、蛭石來制備栽培基質。組培苗移植時,應當先在溫室中打開瓶口煉苗三四天,將生根的幼苗取出,將基部殘余的培養基洗凈,在通風干燥處晾干后,插入特定栽培基質中。多肉植物紅景天的栽培基質按照珍珠巖和沙子質量比1 ∶1 混合,同時用營養液澆透,在這種保濕營養基質中根能夠正常生長。特玉蓮移栽在泥炭土和珍珠巖質量比1 ∶1 的基質中,根系能夠正常生長。松塔景天組培苗移栽在蛭石、草炭土和珍珠巖質量比為1 ∶2 ∶1 的混合保濕混合基質中,成活率達到93.75%。將組培苗移栽到基質后,14~21 d可以長出新葉,同時注意煉苗環境(如溫度、濕度、光照條件等外界條件)的穩定性。

4 組織培養存在問題及對策

首先,外植體的選擇與消毒問題。在對外植體進行滅菌的同時保存植物細胞活性是很多實驗人員所面臨的挑戰。為解決這一問題,往往需要配制不同的消毒劑,并找出適合該植物的消毒劑及使用方法。其中,常見的消毒劑為乙醇、次氯酸鈉、升汞溶液、新潔爾滅及過氧化氫等。乙醇較為常見,但由于其消毒不充分,一般與其他消毒劑配合使用。次氯酸鈉具有強氧化性,消毒能力強,但易對材料造成破壞。升汞溶液的常用濃度為0.1%~1.0%,可使蛋白質變性,消毒效果極好,但對環境危害較大,使用后需進行回收處理。新潔爾滅是一種表面活性消毒劑,對外植體傷害較小,消毒較為充分,因此常用于外植體消毒。過氧化氫的常用濃度為11%~12%,消毒效果較好,處理較為方便,常用于對葉片的消毒。此外,在操作過程中要注意控制消毒時間,防止消毒劑破壞植物細胞,及時采用無菌水沖洗干凈消毒劑。

其次,固體培養基存在混合不均勻、硬度不同等突出問題。配制培養基時操作不當是產生該問題的主要原因。因此,配制培養基從稱量藥品、配制母液、高溫滅菌直至等待凝固的整個過程都必須嚴格遵守技術標準。

最后,在植物組織培養過程中常見的問題還有褐化現象。褐化在某種意義上是制約植物快速繁殖技術的最大障礙。張宏平等從光照、溫度、植物生長調節劑、添加劑、pH 值、培養基、外植體材料等7 個方面論述了在這些條件下可能產生褐化的原因,并且指出在不同的組織培養階段需要根據褐變所發生的條件和特點等因素選用不同的處理方式。例如,選取生長年齡較低的外植體、接種前對母株進行避光處理、縮短滅菌時間和減少培養基中酚類物質等來避免褐化發生。

如此種種問題的存在,使得我國多肉植物組織培養商業化生產系統還未建立相關完整的體系。為了建立相對完善的植物組織培養流程,還需要科研人員們不斷創新和努力。

5 研究展望

由于自然環境的不可控性,在自然條件下繁育多肉植物特別是珍稀物種,所需要支付的綜合成本和風險要比環境相對可控的室內養殖方式高出很多。采用組織培養方式不僅可以使多肉植物的特定性狀得以保存,還能夠減少所需成本。但即便如此,如白皮月界、萬象錦、出錦冰魄玉露等某些珍稀多肉物種在繁育、組織培養的道路上仍舊困難重重,其珍稀性也造成市場價格居高不下。

為了進一步優化多肉植物快速繁殖技術,擴大其生產,滿足市場日益增長的需求,緩解市場壓力,應從以下幾個方面進一步開展深化研究。①擴大研究范圍,尤其加強對珍稀多肉植物種類的研究,探究并完善珍稀植物種類快速繁殖的培養流程,在一定程度上緩解珍稀植物種類價格居高不下的現象。②針對已經完成離體培養的多肉植物種類,應驗證其大規模培養的可行性,并進一步提高組織培養效率,建立一套完整的繁殖體系。在此基礎上推動這些植物種類大規模繁殖,為試驗研究提供一定數量的試驗材料。③推動多肉植物組織培養規模化進程,需要將研究結論應用到社會生產實踐中。目前,對組織培養的研究通常集中在植物生長調節劑的配比對愈傷組織的誘導分化影響上,而忽略了該技術在生產生活中的應用。因此,需要優化組織培養技術,精簡組織培養的步驟,降低多肉植物大規模培養的難度,保證該技術能夠在商業化生產中推廣使用。