不同種衣劑對小麥蚜蟲防效及小麥產量的影響

程兆東

(濮陽市華龍區土壤肥料工作站,河南 濮陽 457001)

0 引言

蚜蟲俗稱膩蟲,是小麥產區的主要害蟲之一,也是每年“一噴三防”的主要防治對象,如果防治不及時會對小麥生產造成嚴重危害,導致小麥減產。小麥蚜蟲有麥長管蚜、麥二叉蚜、禾谷縊管蚜和麥無網長管蚜4 種,以麥長管蚜、麥二叉蚜最為常見,危害也最為嚴重。小麥蚜蟲主要通過成蟲和若蟲危害小麥,其分泌物落在小麥葉片上會影響葉片的光合作用。同時,小麥蚜蟲還能傳播小麥病毒。

隨著小麥栽培面積的擴大,小麥蚜蟲的發生越來越嚴重,對小麥產量的影響較大。多年來,農民一直用噴殺蟲劑的方式防治蚜蟲。但隨著時間的推移,蚜蟲對常年使用的許多藥劑已經產生了抗藥性。為達到防治效果,農民不得不增加防治次數,既費工、費時,增加成本,又殺死天敵,破壞生態平衡,還影響農業綠色發展。

種衣劑是由殺蟲劑、殺菌劑、微肥、植物生長調節劑、成膜劑、防凍劑和其他助劑加工制成的,可包覆在種子表面形成具有一定強度和通透性的保護膜。種衣劑具有防治地下害蟲和土傳、種傳病害,提高種子發芽率,促進作物健康生長,提高作物產量,改善作物品質,省種、省工、省力,提高經濟和生態效益的作用。其主要理化性質有成膜性、牢固性、穩定性、安全性、緩釋性、高生物活性和黏度等。按組成成分不同,種衣劑可分為單元型種衣劑(只含有1 種有效成分)、復合型種衣劑(含有2 種及以上有效成分)。

近年來,我國種衣劑技術得到了很大發展,尤其是藥肥復合型種衣劑技術較為領先。熊遠福等對種衣劑的作用機制進行了研究,發現水稻種衣劑在種子表面形成的衣膜具有許多微細的膜孔,衣膜遇水吸脹,但不溶解,水稻種子發芽所需要的水分和氧氣可通過膜孔供給;衣膜中的活性成分通過膜孔通道緩慢釋放,衣膜緩慢釋放的活性成分可以通過根系和種胚吸收進入苗體,經植株內吸傳導至未施藥的地上部分,發揮防病、治蟲和促進植物生長發育等作用。慕康國等通過分析也得出了同樣的結論。

我國用于預防小麥病蟲害的種衣劑的主要成分為內吸性殺蟲劑和殺菌劑。為此,筆者選擇銷售量較大的兩種復合型種衣劑在小麥栽培中進行試驗研究,旨在比較其對麥蚜的防效及對小麥產量的影響,為利用種衣劑防治小麥蚜蟲提供理論依據和技術參考。

1 材料與方法

1.1 試驗藥劑

52%苯醚·咯·吡蟲懸浮種衣劑,為殺蟲劑和殺菌劑混配而成的種衣劑,由北京燕化永樂農藥有限公司生產;21%吡·戊懸浮種衣劑,為殺蟲劑和殺菌劑混配而成的種衣劑,由江蘇龍燈化學有限公司生產。

1.2 試驗地

試驗于2021 年在河南省濮陽市華龍區岳村鎮岳村集村進行,試驗地地勢平坦,肥力均勻一致,土壤為潮土,為高標準農田,排灌設施齊全,生態良好,耕作層厚度25 cm 左右,土壤為弱堿性,土壤速效鉀97 mg/kg、全氮0.82 g/kg、有機質11.8 g/kg、有效磷12.9 mg/kg。前茬作物為夏玉米,產量9 150 kg/hm。

1.3 試驗方法

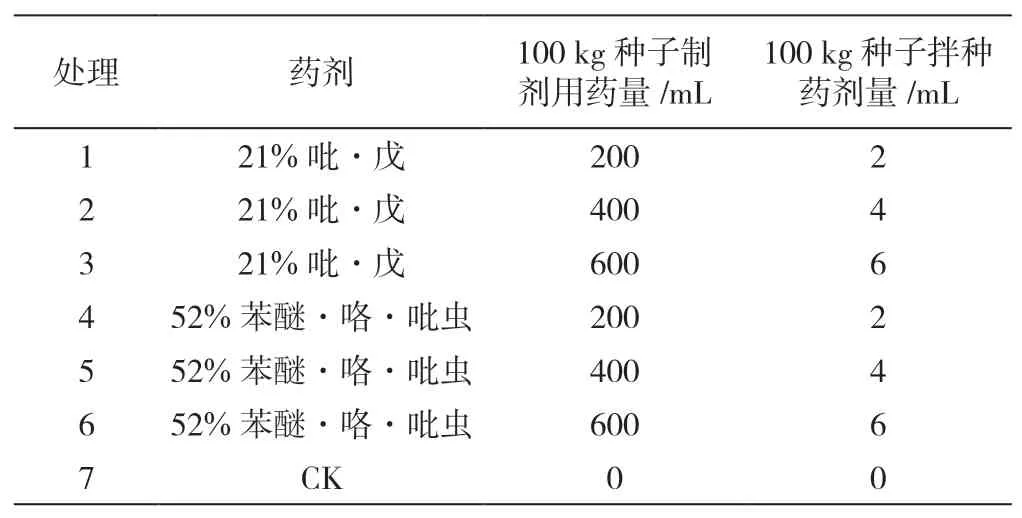

試驗共設7 個處理,見表1。處理7(CK)不使用種衣劑,作為對照。各處理設3 次重復,隨機區組排列,共21 個小區,小區面積33.34 m。供試小麥品種為鄭麥136,條播,播量165 kg/hm,田間播種于10 月23 日完成。播前給種子包衣,先將各處理藥劑按照試驗設計的劑量兌水攪勻制成拌種藥液(藥液、種子的質量比為1 ∶100),將種子和藥液倒入塑料袋中充分翻拌,待種子均勻著藥后,倒出攤開置于通風處,晾干后播種。

表1 不同試驗處理

定量種植區的用藥劑量與種衣劑試驗設計相同,區別在于定量種植區的每個小區只能人工點播100粒小麥種子。10 月23 日在定量種植區播種對應處理的種子100 粒,用于測定各處理對出苗率的影響。

1.4 調查項目與方法

播種15 d 后,在定量種植區調查出苗率;在試驗區調查小麥分蘗、667 m穗數、穗粒數、千粒質量和麥蚜蟲口。

分蘗調查在小麥分蘗末期進行,每個小區使用對角線5 個點進行采樣,每個點20 株。

麥蚜蟲口調查在對照區(CK)第一次發現有蚜蟲時就可以進行,以后的各次調查可以根據對照區(CK)蟲口發生密度間隔1 ~2 周進行。每個小區使用對角線5 個點進行采樣,每個點20 株,并在固定點調查整個植物上的活蚜蟲數量。

防蟲效果=(空白對照區活蚜蟲數-藥劑處理區活蚜蟲數)/空白對照區活蚜蟲數×100%

小麥產量三要素調查在小麥成熟期進行,每個小區使用隨機3 個點進行采樣,每點查1 m 雙行,調查小麥667 m穗數、穗粒數,于室內按種子檢驗規程測千粒質量并計算產量。

1.5 數據分析

采用新復極差法分析和比較測試數據。

2 結果與分析

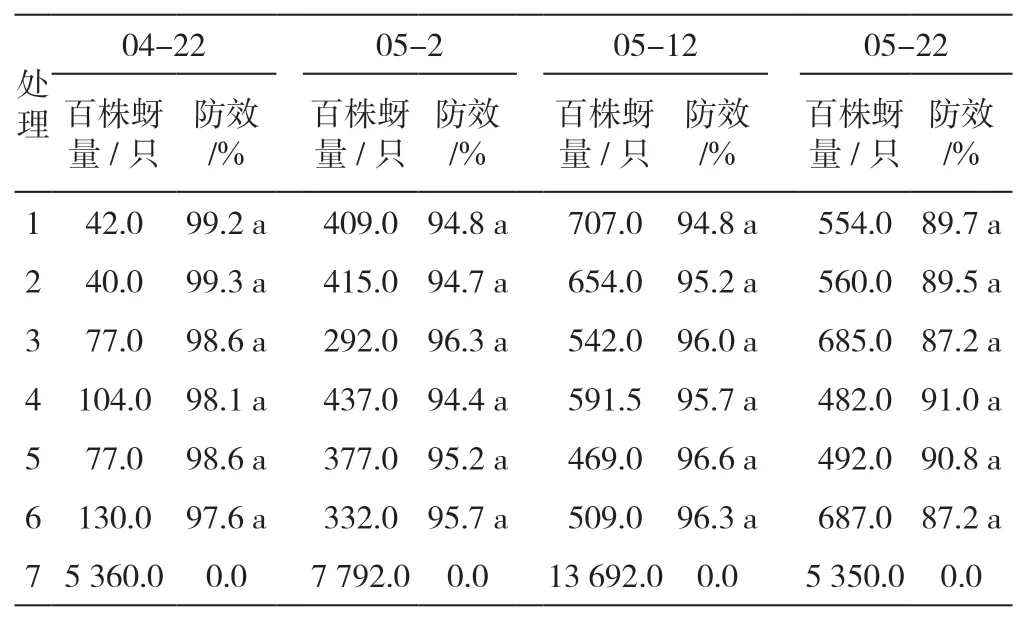

2.1 種衣劑防治麥蚜的效果

由表2 可知,蚜蟲的發生規律呈現前低、中高、后低趨勢;小麥種衣劑對小麥蚜蟲的防治效果呈現前高、中低、后低的發展趨勢,初發期防治效果最好,高峰期次之,乳熟期最差,但差異不顯著,都能有效控制蚜蟲的發生和危害。據調查,4 月22 日不施用種衣劑拌種的對照區域發生了大量蚜蟲,此時種衣劑拌種各處理效果均在97.0%以上,但用種衣劑拌種的各個處理之間差異都不顯著;5 月12 日,溫度進一步升高,寄主(小麥)的營養條件逐漸得到改善,蚜蟲進入盛發期,對照區蟲口數量最高,每百株達到13 692.0 只,用種衣劑拌種的各個處理防治效果均在94.8%以上,防治效果稍微降低,但用種衣劑拌種的各個處理之間差異也不顯著;5 月22 日小麥進入乳熟期,蚜蟲的數量已經減少,進入了衰退期,用種衣劑拌種的各個處理防治效果都在87.2%以上,防效進一步降低,但差異也不顯著。

表2 不同種衣劑處理對小麥蚜蟲的防治效果

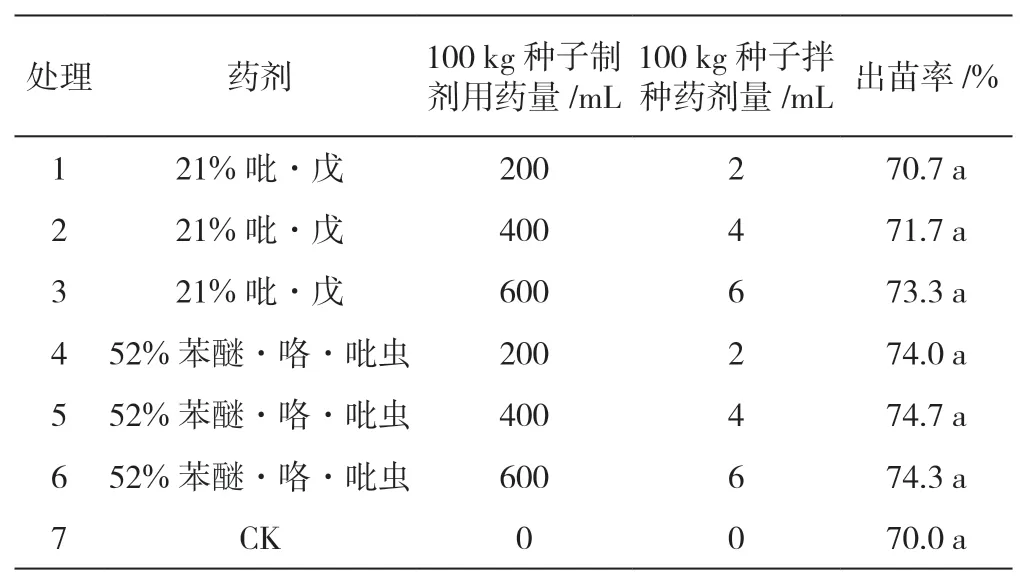

2.2 種衣劑對小麥出苗率的影響

由表3 可知,用種衣劑給小麥種子包衣可以提高田間小麥出苗率,但提高效果不明顯,用52%苯醚·咯·吡蟲懸浮種衣劑給小麥種子包衣的效果要優于21%吡·戊懸浮種衣劑。

表3 不同種衣劑處理對小麥出苗率的影響(11 月26 日)

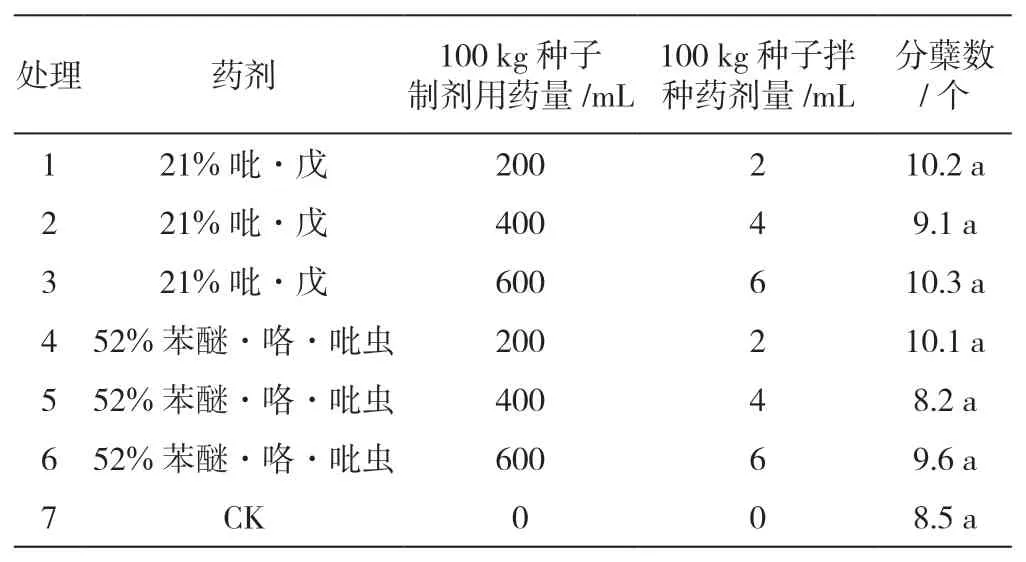

2.3 種衣劑對小麥分蘗的影響

由表4 可知,用種衣劑給小麥種子包衣后其分蘗數多于空白對照(CK),種衣劑對小麥分蘗有一定的促進作用,但都沒有達到顯著水平。

表4 不同種衣劑處理對小麥分蘗數的影響(3 月15 日)

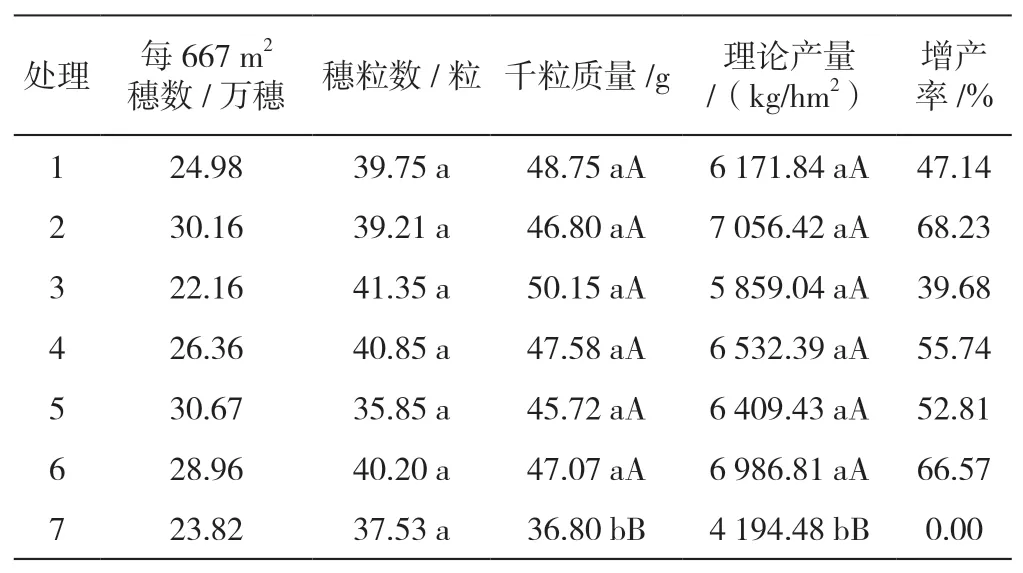

2.4 種衣劑對小麥產量的影響

由表5 可知,用種衣劑給小麥種子包衣,21%吡·戊600 mL 處理降低了667 m穗數,但達不到顯著水平;52% 苯醚·咯·吡蟲400 mL 處理降低了穗粒數,也沒有達到顯著水平;其他各處理均可以提高小麥667 m穗數、穗粒數和千粒質量。用種衣劑拌種的各個處理,667 m穗數和穗粒數與空白對照(CK)相比,增減數量均沒有達到顯著水平;小麥千粒質量和667 m產量均增加,增加的數量與空白對照(CK)相比均達到極顯著水平,小麥增產幅度在31.93%~57.73%,說明用種衣劑拌小麥種子,主要是通過極顯著增加小麥千粒質量來實現小麥產量增加。

表5 不同種衣劑處理對小麥產量的影響(6 月5 日)

3 結論與討論

試驗結果表明,單獨使用52%苯醚·咯·吡蟲或21%吡·戊種衣劑拌種均能有效控制小麥整個生育期的蚜蟲危害,防治效果為87.2%~99.3%;可以提高種子發芽率、田間出苗率和小麥分蘗數,利于壯苗越冬;極顯著提高小麥千粒質量,達到增加單位面積小麥產量的目的。從減少勞動量、用藥成本并提升增產率方面考慮,建議100 kg 種子用52%苯醚·咯·吡蟲400 mL 拌種,100 kg 種子用21%吡·戊600 mL拌種。