基于生態足跡的阿拉善地區生態安全評價

徐智超, 溫璐,*, 張雪峰, 宋潔, 王立新

基于生態足跡的阿拉善地區生態安全評價

徐智超1, 溫璐1,*, 張雪峰2, 宋潔1, 王立新1

1. 內蒙古大學生態與環境學院, 草原生態安全省部共建協同創新中心, 內蒙古草地生態學重點實驗室 呼和浩特 010021 2. 內蒙古科技大學包頭師范學院資源與環境學院, 包頭 014030

生態安全關系到一個地區的資源利用以及社會經濟發展的可持續程度。基于生態足跡法核算阿拉善地區1990—2017年生態足跡和生態承載力, 運用區域生態赤字、生態壓力和萬元GDP生態足跡指數評價阿拉善地區生態安全及可持續發展狀態。結果表明: 研究期間阿拉善地區生態足跡與生態承載力均顯著上升, 生態足跡和生態承載力分別提高4倍和8.5倍; 雖然研究區在研究期間生態承載力增速遠高于生態足跡, 但總體上區域生態足跡仍大于生態承載力, 表現為生態赤字; 近30年阿拉善地區生態壓力呈下降趨勢, 生態壓力指數由1.57下降到0.81, 下降了48.40%; 研究期內阿拉善地區萬元GDP生態足跡指數顯著下降, 由0.72下降到0.02, 下降95%, 表明研究期間該區域資源利用效率顯著提高。相關分析結果表明城鎮化的推進以及居民的收入水平通過影響生態足跡及生態承載力驅動生態安全。從生態足跡與生態承載力核算角度分析, 阿拉善地區社會經濟發展目前尚處于非可持續狀態, 而區域生態承載力以及區域資源利用效率已有大幅提升, 可更新資源的生態承載力仍低于區域生態足跡, 區域生態安全問題仍需高度重視。

生態安全評價; 可持續發展; 生態足跡; 生態承載力; 生態赤字

0 前言

新時代生態文明建設背景下, 生態安全問題已成為關乎區域可持續發展的核心問題[1–2]。阿拉善地區是我國北方生態安全屏障的重點防護區域[3], 是內蒙古自治區乃至全國沙漠最多、土地荒漠化最嚴重的地區[4], 生態環境極其脆弱, 使得生態系統服務對氣候變化和人類活動極為敏感[5]。因此, 科學的評估阿拉善地區荒漠生態系統服務供給能力是當前區域生態安全的重要議題。生態足跡 (Ecological Footprint, EF) 作為一種非貨幣的度量方法, 近年來被廣泛應用于衡量區域生態安全及可持續發展程度[6,8], 它通過將區域生物資源和能源的消費量以及所產生的廢棄物折算成一定生物生產性土地面積, 評價人類活動對自然生態系統所產生的壓力[9–10]。隨著國內外研究學者不斷深入的研究, 基于生態足跡理論的生態安全評價能夠準確、直觀的反應區域生態安全狀況[11,13]。例如通過生態系統服務價值功能的角度改進生態足跡模型, 反映了人類資源消費對生物生產性土地的占用, 以及人類資源消費對生態系統服務功能的使用, 較科學的體現了生態系統的整體性[14]; 通過不同區域生物生產性土地凈初級生產力來衡量不同生態系統類型的差異, 能夠直接反應人類對生態系統生產能力和供給能力的占用程度, 更好的評估區域生態安全狀態[15–16]。均衡因子和產量因子是生態足跡核算中的重要參數, 其標準化和本地化是準確評估區域生態足跡和生態承載力的關鍵[17,19]。本研究選擇內蒙古阿拉善行政單元為研究對象, 基于“國家公頃”核算方法將均衡因子和產量因子本地化, 采用生態足跡模型分析1990—2017年影響阿拉善地區生態足跡變化的主要因素, 對其生態安全及可持續發展狀態進行評估, 旨在為阿拉善地區生態治理政策與可持續發展戰略的制定提供理論與科技支撐。

1 研究區概況與研究方法

1.1 研究區概況

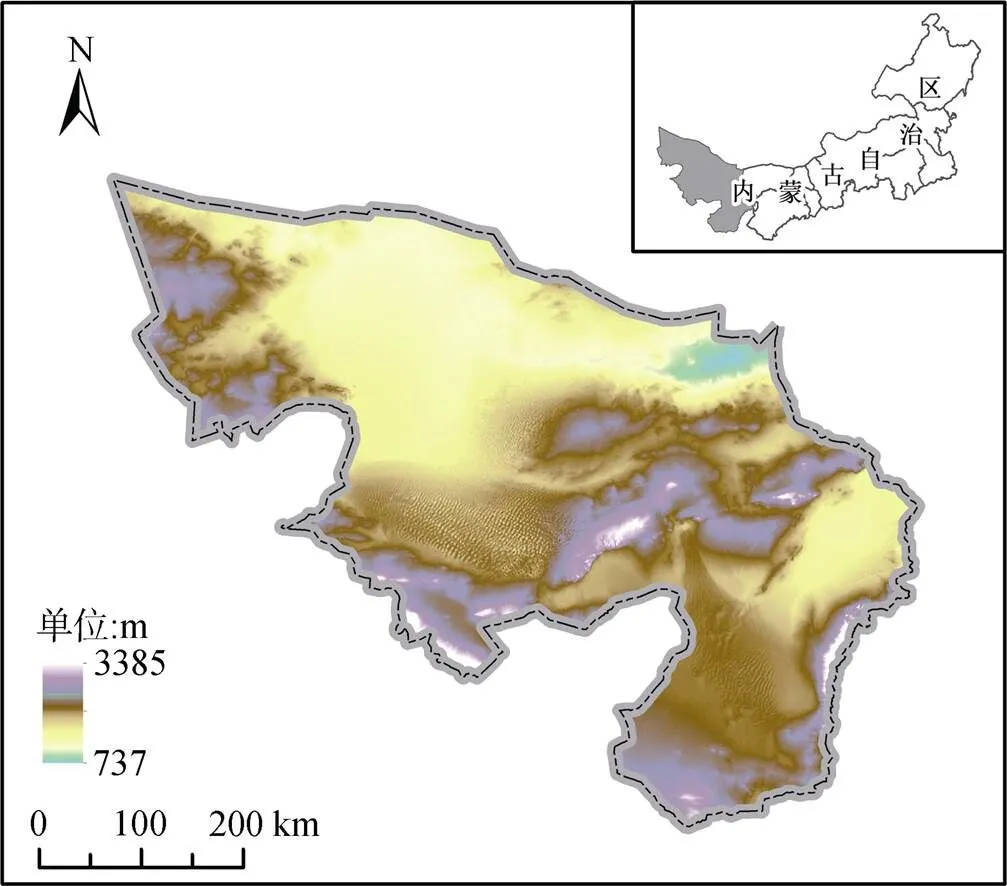

阿拉善地區 (本研究中即指阿拉善盟, 37°24′—42°47′N, 97°10′—106°52′E) 地處內蒙古自治區最西端, 總面積27萬km2, 氣候以溫帶大陸性氣候為主, 蒸發量約為2000—4000 mm, 年均氣溫在6—8.5 ℃之間, 年均降水量在40—150 mm之間 (過去50年的氣象數據統計結果), 主要分布有沙漠、戈壁、湖盆、丘陵、荒漠草原等, 其中騰格里、巴丹吉林和烏蘭布和三大沙漠分布其中, 約占全盟總面積30%。

1.2 研究方法

1.2.1 均衡因子與產量因子的計算

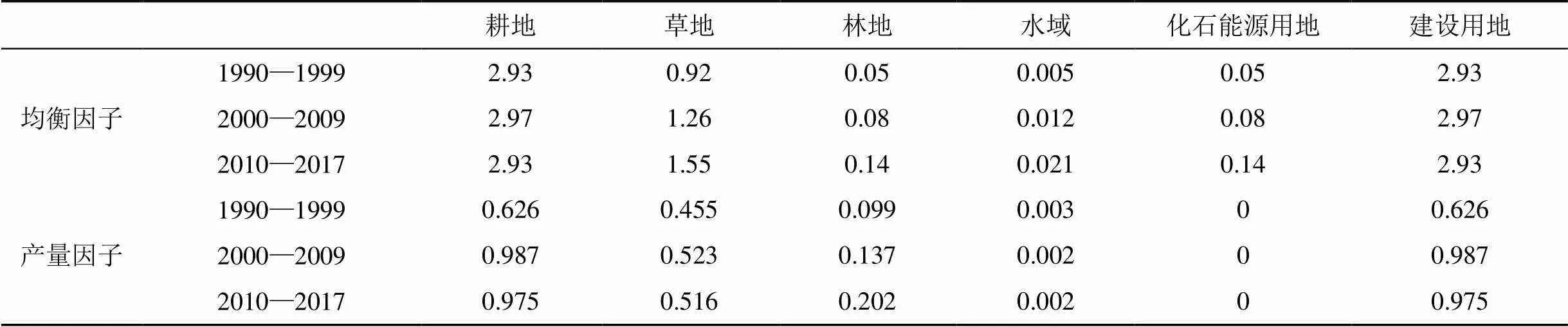

本文基于“國家公頃”模型[20]對阿拉善地區均衡因子和產量因子[21]進行本地化及標準化, 計算結果如表1所示。

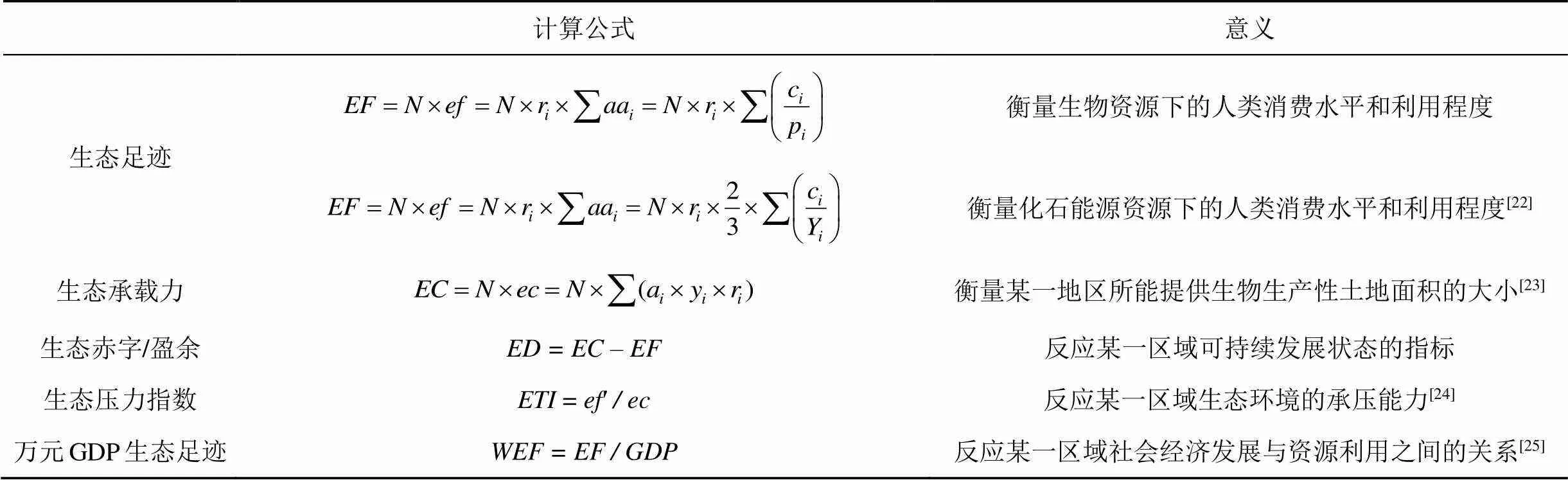

1.2.2 生態安全計算方法

基于生態足跡模型的生態安全測度方法主要包括: 生態足跡、生態承載力、生態赤字/盈余、生態壓力指數、萬元GDP生態足跡[22,25]。計算方法如表2所示:

圖1 研究區概況

Figure 1 Study area

表1 不同時期阿拉善地區均衡因子和產量因子

注: 在生態足跡核核算方法中, 化石能源消費足跡是通過吸收能源消費產生CO2所需要的林地面積來表征的, 故化石能源產量因子為0。

表2 生態安全計算方法

注:為該地區的總人口;為人均生態足跡;′為可更新資源的人均生態足跡;為人均生態承載力;aa為第種消費項目的人均生態足跡;c為種消費項目的年人均消費量;p為第種消費項目的全國年平均產量;Y為第種化石能源消費項目的能地比。

1.3 數據來源

本文所使用的數據主要包括1990—2017年阿拉善地區農產品、畜產品、林地產品、水域產品和化石能源消費, 以及阿拉善地區各年常住人口、GDP等社會經濟數據, 來源于《內蒙古統計年鑒1991—2018》和《阿拉善盟統計年鑒》。阿拉善地區土地利用分類數據來源于中國科學院資源環境科學數據中心。此外, 阿拉善地區處于內陸地區, 進出口貿易相對較少, 所以生物資源賬戶各消費足跡采用謝鴻宇等[26]的方法進行計算。

2 結果與分析

2.1 不同時期阿拉善地區生態足跡與生態承載力的變化

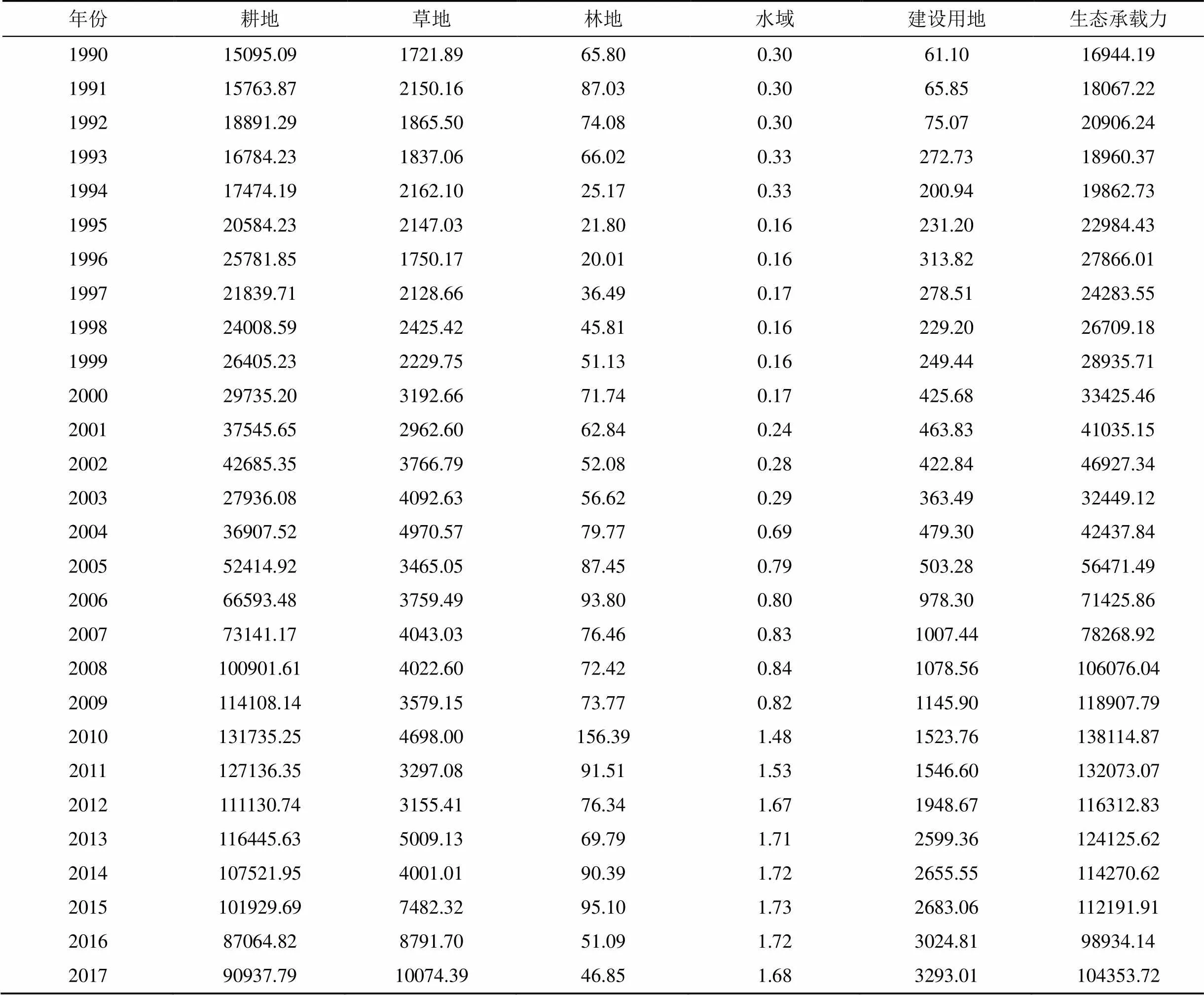

2.1.1 生態足跡變化

從1990—2017年阿拉善地區生態足跡總體呈上升趨勢 (圖2, 表3), 由2.75 萬hm2增加到12.34萬hm2, 提高400%。其中, 草地、能源用地和建設用地的生態足跡在近30 年時間一直為上升趨勢; 耕地生態足跡在2015年達到峰值后小幅降低; 林地生態足跡在30年間波動較大, 1990年后減少, 至1996年下降到最低, 1996—2010年又逐漸上升, 2010年之后又下降; 水域生態足跡在90年代末期下降到最小, 在2000年之后又逐漸上升。在構成阿拉善地區生態足跡的6類生態生產性土地中, 耕地占總生態足跡的比例最大, 其次是草地、化石能源用地、建設用地、林地, 而水域占總生態足跡比例最小。

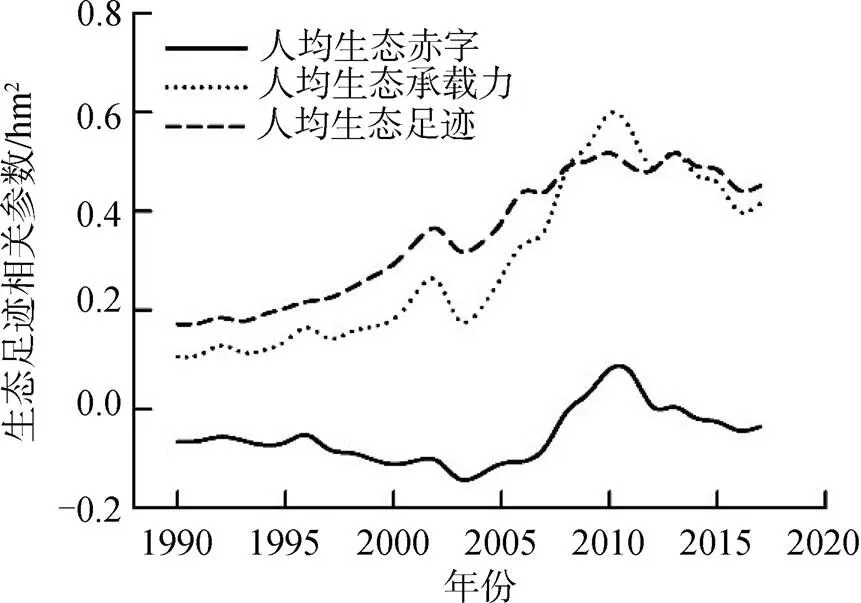

圖2 1990—2017年阿拉善地區人均生態足跡與生態承載力的變化趨勢

Figure 2 The trends of ecological footprint and ecological carrying capacity of Alxa during 1990 to 2017

2.1.2 生態承載力變化

在1990—2017年間, 阿拉善地區生態承載力逐年升高, 由1.69 萬hm2上升到13.81 萬hm2, 提高7.17倍, 且與生態足跡具有同步性 (圖2, 表4)。其中, 草地與建設用地的生態承載力在近30年間總體呈上升趨勢。耕地生態承載力從1990年開始逐漸升高, 在2010年達到峰值后逐漸下降。而林地生態承載力呈現波浪式變化, 1990年開始下降, 在1996年下降到最低值, 從1997年開始上升到2010年達到峰值, 之后又下降; 水域生態承載力在90年代末期下降到最低之后一直保持上升趨勢。在阿拉善地區生態承載力構成中, 耕地占比最大, 約占86.36%, 其次為草地、建設用地、林地, 最小為水域。

2.2 阿拉善地區生態安全評估

2.2.1 生態赤字/盈余

在研究期內, 阿拉善地區82%的時間表現為生態赤字狀態 (圖2)。在1990—2004年, 阿拉善地區生態赤字由0.05 hm2·cap-1增加到0.14 hm2·cap-1, 增加了近3倍; 在1990—1996年生態赤字基本保持穩定狀態, 1997年后生態赤字增大, 到2004年生態赤字達到最大后開始減小, 直到2008年轉為生態盈余,然而生態盈余在2010年達到峰值后又逐漸下降, 到2014年阿拉善地區生態系統又轉為生態赤字。基于生態赤字/盈余情況, 現階段阿拉善地區生態需求仍超出其生態承載力, 草地生態足跡和化石能源足跡對生態赤字的貢獻高達78.80%。

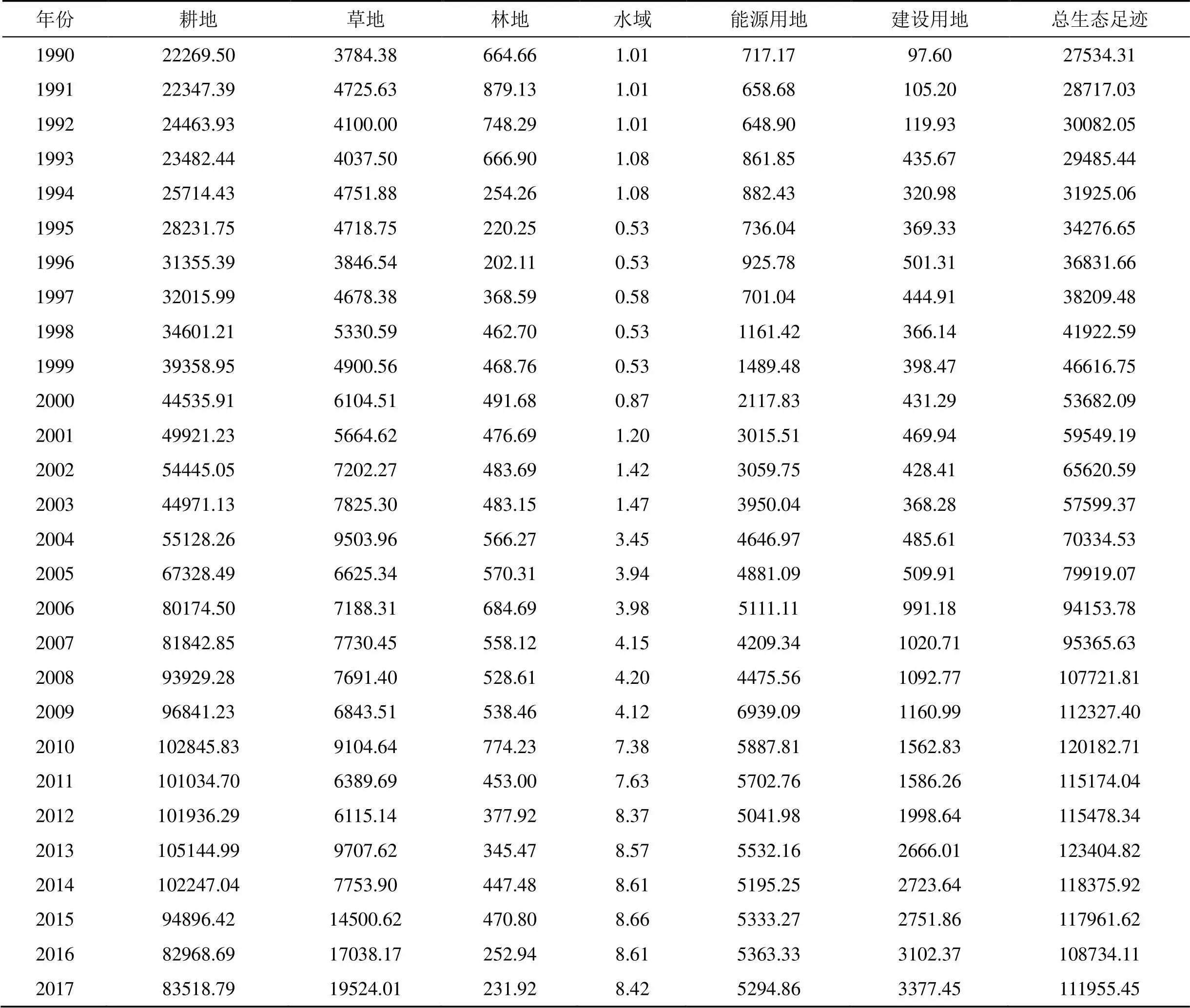

表3 阿拉善地區1990—2017年生態足跡(hm2)

表4 阿拉善地區1990—2017年生態承載力 (hm2)

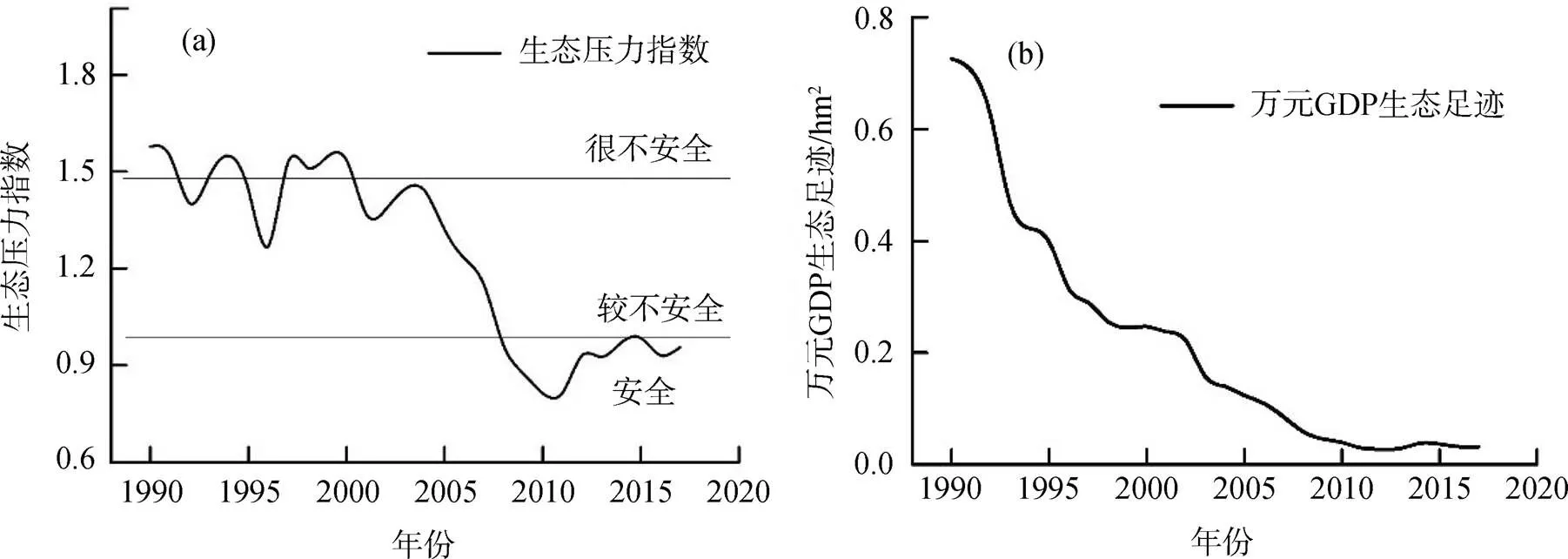

2.2.2 生態壓力指數

在1999—2017年間, 阿拉善地區生態壓力指數總體呈下降趨勢 (圖3a)。在1990—2000年期間, 阿拉善地區生態壓力指數呈波浪式變化, 且數值穩定在1.50左右, 區域生態環境處于較不安全和很不安全狀態; 21世紀初, 生態壓力指數開始逐漸下降, 到2008年下降到安全狀態, 為0.96, 下降36%。雖2010年后生態壓力指數略有增加, 但區域生態環境仍處于安全狀態。

2.2.3 萬元GDP生態足跡

1990—2017年間, 阿拉善地區萬元GDP生態足跡總體呈下降趨勢(圖3b), 20世紀90年代初期, 萬元GDP生態足跡迅速下降; 在2000—2002年變化較為平緩, 之后下降, 到2010年后基本保持不變, 最高為0.72 (1990年), 最低值為0.03 (2010年), 這表明近30年阿拉善地區資源利用效率大幅提升。

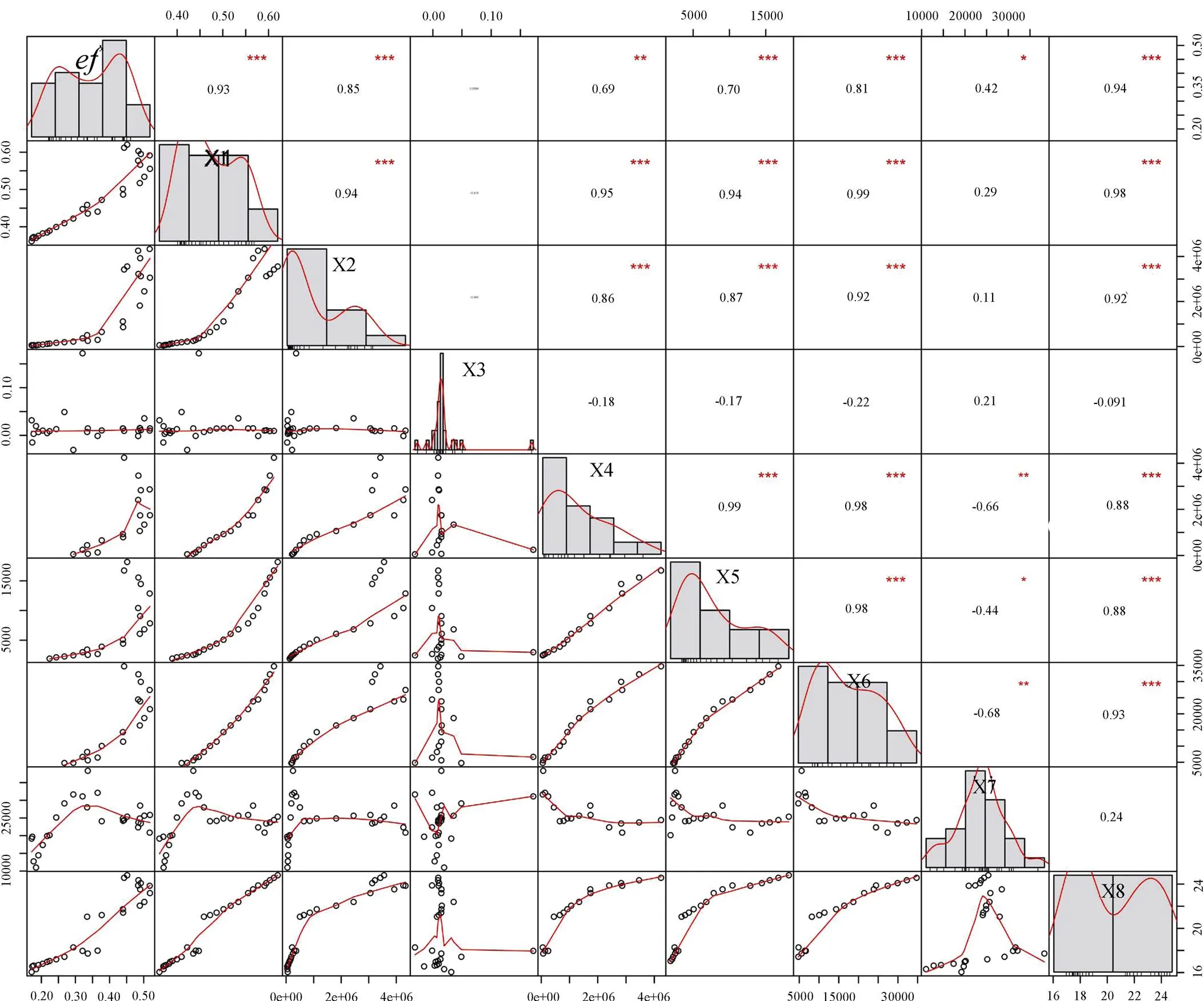

2.2.4 驅動力分析

我們選取城鎮化率 (1)、生產總值 (2)、人口增長率 (3)、固定資產投入 (4)、農村居民收入 (5)、城鎮居民收入 (6)、消費支出 (7)和常住人口數量 (8) 8項指標與人均生態足跡進行相關性分析。結果表明, 人均生態足跡與城鎮化率、生產總值、固定資產投入、農村居民收入、城鎮居民收入及常住人口數量呈極顯著 (< 0.001) 的相關關系, 消費支出呈顯著 (< 0.05) 相關關系, 而人口的增長率與生態足跡沒有相關性(圖4)。

圖3 1990—2017年阿拉善地區生態壓力指數與萬元GDP生態足跡變化趨勢

Figure 3 The trends of ecological stress index and per ten thousand (yuan) ecological footprint of Alxa during 1990 to 2017

注: 圖中ef表示人均生態足跡; X1表示城鎮化率; X2表示生產總值; X3表示人口增長率; X4表示固定資產投入; X5表示農村居民收入; X6表示城鎮居民收入; X7表示消費支出; X8表示常住人口數量。

Figure 4 Correlation between per capita ecological footprint and factors (*Significant at 0.05 level, ** Significant at 0.01 level, *** Significant at 0.001 level)

3 討論

3.1 區域生態工程及城鎮化影響阿拉善地區生態足跡與生態承載力

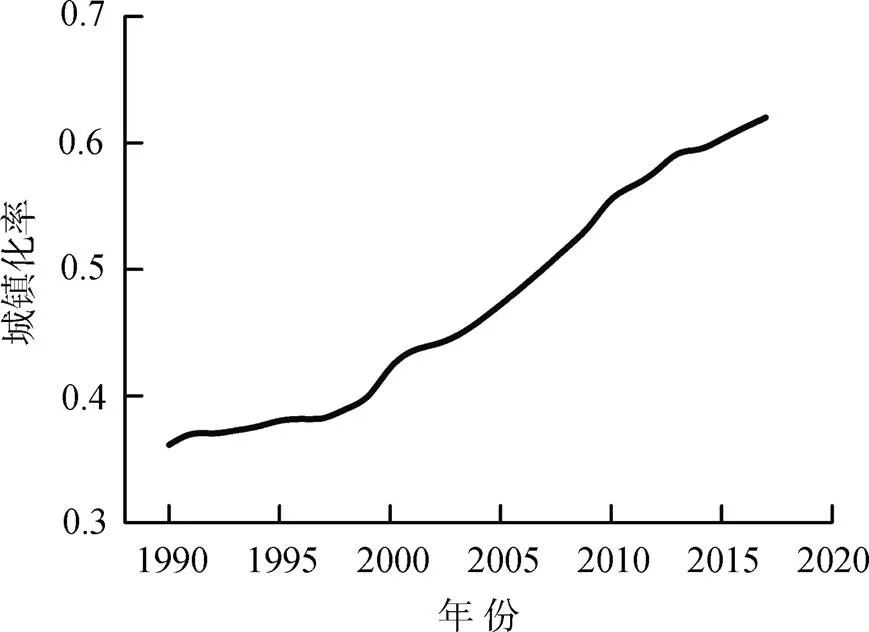

生態足跡與生態承載力的變化會受區域經濟社會發展的影響。自2000年, 生態工程建設以及城鎮化進程持續推進, 阿拉善地區城鎮化率顯著上升(圖5), 人民生活水平明顯提高, 居民消費結構變化較大。由驅動力分析表明, 區域經濟增長與城鎮化的推進可能是促進生態足跡增長的重要因素, 而人口的增長速率對區域生態足跡影響可能較小。此外, 研究期間阿拉善地區土地利用發生較大變化, 未利用土地大幅減少。例如, 退牧還草和飛播造林工程的開展遏制草地荒漠化, 增加草地及林地面積(表5); 生態移民政策的實施減少人類活動對生態系統的破壞, 并促進未利用土地轉化為耕地與建設用地, 可能會增加區域生態承載力, 減少生態赤字。這是造成阿拉善地區生態足跡與生態承載力在2005年后顯著增加的原因之一。

其次, 阿拉善地區沙漠、荒漠及未利用土地占區域面積的60% 左右[4], 具有較高生物生產能力的生物生產土地面積較少, 是造成阿拉善地區生態赤字的另一原因。在阿拉善地區生態足跡構成中, 耕地、草地和能源用地占比較大(表3)。且隨著居民食物消費結構發生變化, 畜牧產品的消費量增加, 造成草地生態足跡大幅增加[27]。加之, 研究期內阿拉善地區居民生活水平的不斷提高, 人均消費量增加, 建設用地和能源用地的生態足跡也隨之增加, 造成了阿拉善地區生態赤字。此外, 阿拉善地區積極響應國家號召, 在推進荒漠化治理的同時, 大力發展沙產業, 合理利用沙區資源, 調整地區的產業結構, 也是促進當地可持續發展的關鍵之一。

注: 數據來源于內蒙古統計年鑒與阿拉善盟統計年鑒。

Figure 5 The trends of per ten thousand (yuan) ecological footprint of Alxa during 1990 to 2017

表5 阿拉善地區主要土地類型利用變化(100 hm2)

注: 數據來源于中國科學院資源環境科學數據中心。

3.2 阿拉善地區生態安全與可持續發展問題

通過生態足跡模型計算, 阿拉善地區的生態壓力指數呈現逐年降低趨勢, 生態環境明顯好轉, 但仍存在較大壓力。阿拉善地區獨特的區位特征造成其生態環境極為脆弱, 也是造成其區域生態安全問題的根本原因。結果表明, 現階段阿拉善地區生態需求仍超過自然生態系統的承載能力, 特別是能源足跡的消費情況對生態壓力貢獻較大[25], 從生態足跡核算的角度研究區生態環境發展尚處于不可持續狀態。自2000年以來, 隨著生態環境保護政策的實施以及沙產業的發展, 阿拉善地區生態壓力明顯下降。研究期間阿拉善地區萬元GDP生態足跡逐年減低, 表明資源利用率有所提高, 這可能與區域資源合理配置以及實施因地制宜的發展沙區生態產業相關政策等有關, 使得當地社會經濟逐漸由粗放型向集約型轉變。但鑒于其生態承載力限制, 目前阿拉善地區生態環境仍處于生態赤字狀態, 因此亟需因地制宜的提出相應政策以改善阿拉善地區生態環境質量, 保障區域生態安全。

4 結論與建議

通過生態足跡模型量化1990—2017年阿拉善地區生態系統對人類社會提供服務的能力大小與人類對生態系統干擾程度的相互關系, 結果表明: 阿拉善地區近30年生態足跡大于生態承載力, 表現為生態赤字, 區域生態工程及城鎮化進程可能是影響阿拉善地區生態足跡的主要因素, 區域社會經濟發展可持續性較弱; 由萬元GDP生態足跡可見區域資源利用效率明顯提升, 社會經濟逐漸由粗放型向集約型轉變; 雖然區域生態壓力總體呈下降趨勢, 可更新資源的生態足跡仍超出自然環境所提供的最大容納量, 生態壓力較大, 區域生態環境仍存在安全風險。

本文基于阿拉善地區實際生產消費情況, 應用生態足跡模型對阿拉善地區的可持續發展狀態與生態安全進行評價, 發現研究區生態環境問題仍然突出, 建議在大力發展區域特色產業(如沙產業, 沙漠旅游業等) 的同時, 應充分考慮生態承載能力, 將區域社會經濟的發展提升到戰略高度, 將自然資源合理管控與優化利用作為區域管控原則與政策制定的基礎[28]。此外, 要加強生態風險評估能力, 提高生態安全防范意識, 提高多產業多平臺的創新、合作意識, 積極參與和利用雙 (多) 邊合作機制, 實現不同發展模式的互利互惠, 盡可能提高區域資源利用效率, 提高生態承載力, 降低生態足跡, 使區域社會經濟發展向更可持續的方向推進。

[1] 蒙吉軍, 趙春紅, 劉明達. 基于土地利用變化的區域生態安全評價——以鄂爾多斯市為例 [J]. 自然資源學報, 2011, 26(4): 578–590.

[2] OUYANG Zhiyun, ZHENG Huiwei, YANG Xiao, et al. Improvements in ecosystem services from investments in natural capital [J]. Science, 2016, 352(6292): 1455–1459.

[3] 張青, 任志遠. 中國西部地區生態承載力與生態安全空間差異分析[J]. 水土保持通報, 2013, 33(2): 230– 235.

[4] 裴浩, 朱宗元, 梁存柱. 阿拉善荒漠區生態環境特征與環境保護 [M]. 北京: 氣象出版社, 2011.

[5] 盧周揚帆, 許端陽, 張緒教, 等. 阿拉善干旱荒漠區土地利用變化對生態系統服務的影響 [J]. 水土保持研究, 2019, 26(6): 296–302.

[6] 楊雪荻, 白永平, 車磊, 等. 甘肅省生態安全時空演變特征及影響因素解析 [J]. 生態學報, 2020, 40(14): 1–9.

[7] 聞熠, 高峻, 徐迪, 等. 基于改進參數的長三角城市生態足跡分析及其可持續性評價 [J]. 水土保持研究, 2020, 27(1): 312–327.

[8] 魏黎靈, 李嵐彬, 林月, 等. 基于生態足跡法的閩三角城市群生態安全評價 [J]. 生態學報, 2018, 38(12): 4317– 4326.

[9] WACKERNAGEL M, SCHULZ N B, DEUMLING D, et al. Tracking the ecological overshoot of the human economy [J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2002, 99(14): 9266–9271.

[10] 徐中民, 張志強, 程國棟. 甘肅省1998年生態足跡計算與分析 [J]. 地理學報, 2000, 55(5): 607–616.

[11] 楊屹, 樊明東. 中國絲綢之路經濟帶沿線省份生態足跡時空差異及公平性分析 [J]. 生態學報, 2019, 39(14): 5040– 5050.

[12] CHU Xi, DENG Xiangzheng, JIN Gui, et al. Ecological security assessment based on ecological footprint approach in Beijing-Tianjin-Hebei region, China [J]. Physics & Chemistry of the Earth Parts, 2017, 101: 43–51.

[13] CHENG Chao, LIU Yaolin, CHEN Yiyun, et al. Diagnosing cropland's allowable range and spatial allocation in China's typical mountainous plateau area: An evaluation framework based on ecological carrying capacity [J]. Science of the Total Environment, 2019, 685: 1255–1268.

[14] 盧小麗. 基于生態系統服務功能理論的生態足跡模型研究 [J]. 中國人口·資源與環境, 2011, 21(12): 115–120.

[15] 李金城, 嚴長安, 高偉. 基于本土參數的流域生態足跡評估與不確定分析 [J]. 生態學報, 2019, 39(2): 739–747.

[16] 郭文, 孫濤, 高明美. 基于生態足跡改進模型的生態安全及其預測研究 [J]. 環境科學與技術, 2013, 36(6): 178– 182.

[17] 郭慧, 董士偉, 吳迪, 等. 基于生態系統服務價值的生態足跡模型均衡因子及產量因子測算研究 [J]. 生態學報, 2020, 40(4): 1405–1412.

[18] 劉某承, 李文華, 謝高地. 基于凈初級生產力的中國生態足跡產量因子測算 [J]. 生態學雜志, 2010, 29(3): 182– 187.

[19] 張雪琪, 滿蘇爾·沙比提, 馬國飛. 基于生態足跡改進模型的葉爾羌河平原綠洲生態安全評價 [J]. 生態與農村環境學報, 2018, 34(9): 840–849.

[20] 何愛紅. 中國中部地區的生態足跡與可持續發展研究 [M]. 北京: 中國社會科學出版社, 2013.

[21] 劉某承. 中國生態足跡的時間動態與空間格局 [D]. 北京: 中國科學院地理科學與資源研究所, 2014.

[22] WACKERNAGEL M, ONISTO L, BELLO P, et al. National natural capital accounting with the ecological footprint concept [J]. Ecological Economics, 1999, 29(3): 375–390.

[23] WACKERNAGEL M, REES W E. Our Ecological Footprint: Reducing Human Impact on the Earth [M]. Philadelphia: New society Publishers, 1996.

[24] 趙先貴, 馬彩虹, 高利峰, 等. 基于生態壓力指數的不同尺度區域生態安全評價 [J]. 中國生態農業學報, 2007, 15(6): 135–138.

[25] 楊丹荔, 羅懷良, 蔣景龍. 基于生態足跡方法的西南地區典型資源型城市攀枝花市的可持續發展研究 [J]. 生態科學, 2017, 36(6): 64–70.

[26] 謝鴻宇, 王羚酈, 陳賢生. 生態足跡評價模型的改進與應用 [M]. 北京: 化學工業出版社, 2008.

[27] 李炳意, 師學義. 基于生態足跡的資源型城市可持續發展能力分析—— 以山西省晉城市為例 [J]. 水土保持研究, 2016, 23(2): 255–261.

[28] DONG Liang, LIANG Haiwei, LUO Xiao, et al. Balancing regional industrial development: Analysis on regional disparity of China's industrial emissions and policy implica-tions[J]. Journal of Cleaner Production, 2016, 126(10): 223–235.

Appraisal of ecological security based on ecological footprint model in Alxa

XU Zhichao1, WEN Lu1*, ZHANG Xuefeng2, SONG Jie1, WANG Lixin1

1.School of Ecology and Environment, Inner Mongolia University, A Collaborative Innovation Center for Grassland Ecological Security, Inner Mongolia Key Laboratory of Grassland Ecology, Hohhot010021, China 2. School of Resources and Environment, Baotou Normal School, Inner Mongolia University of Science and Technology, Baotou 014030, China

Ecological security is related to the utilization of resource and the sustainability of social and economic development in a region. The ecological footprint method is used to calculate the ecological footprint and ecological carrying capacity of Alxa League from 1990 to 2017. The ecological deficit, ecological pressure, and 10000 yuan GDP ecological footprint index are used to assess the state of ecological security and sustainable development in Alxa League. The results shows that the ecological footprint and ecological carrying capacity of Alxa have a significant upward trend, and the ecological footprint and ecological carrying capacity have increased by 4 times and 8.5 times respectively during the study. Although the growth rate of ecological carrying capacity is much higher than that of ecological footprint in the study period, the regional ecological footprint is still larger than the ecological carrying capacity in general, showing an ecological deficit. Over the past 30 years, the ecological pressure in Alxa region showed a downward trend. The ecological pressure index decreased from 1.57 to 0.81, a decrease of 48.40%. The ecological footprint of Alxa's GDP per capita showed a significant downward trend, from 0.72 to 0.02, with a drop of 95%, indicating that regional resource utilization efficiency has improved significantly. The results of correlation analysis show that the advancement of urbanization and residents’ the income are the main factors that affect the regional ecological footprint and ecological carrying capacity. Alxa League’s ecological needs have exceeded the natural carrying capacity. According to the analysis of ecological footprint and ecological carrying capacity, its social and economic development is not sustainable. Despite the continuous improvement of resource utilization efficiency in Alxa League, its ecological carrying capacity of renewable resources is still lower than its ecological footprint. Regional ecological security issues still require great attention.

ecological security evaluation; sustainable development; ecological footprint; ecological carrying capacity; ecological deficit

徐智超, 溫璐, 張雪峰, 等. 基于生態足跡的阿拉善地區生態安全評價[J]. 生態科學, 2022, 41(5): 90–97.

XU Zhichao, WEN Lu, ZHANG Xuefeng, et al. Appraisal of ecological security based on ecological footprint model in Alxa[J]. Ecological Science, 2022, 41(5): 90–97.

10.14108/j.cnki.1008-8873.2022.05.011

X24

A

1008-8873(2022)05-090-08

2020-08-20;

2020-10-28

國家重點研發計劃課題 (2017YFC0506701); 國家自然科學基金 (31960249, 31560146, 31400391); 內蒙古自治區科技重大專項 (ZDZX2018054); 內蒙古自治區庫布齊科技重大專項項目 (2019ZD002)

徐智超(1994—), 男, 內蒙古呼和浩特人, 博士研究生, 研究方向為生態系統恢復與健康評價, E-mail: zhichao_xu0505@126.com

溫璐(1985—), 女, 漢族, 內蒙古呼和浩特人, 副教授, 研究方向為生態系統恢復與管理, E-mail: wenlu5210@126.com