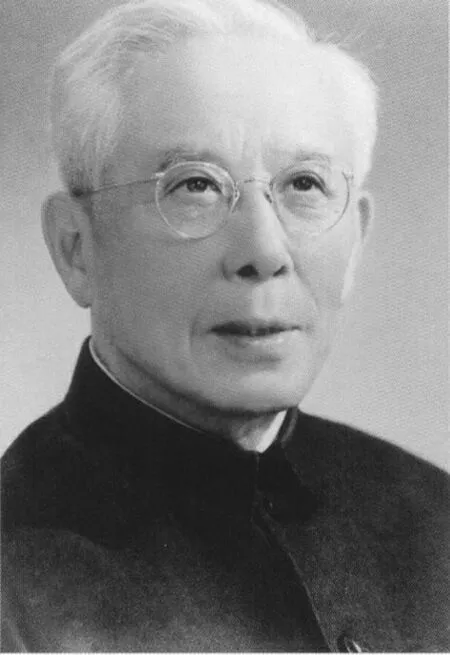

生命因科學而精彩

——紀念周培源誕辰120 周年

接玉松

周培源是蜚聲海內外的科學家、教育家和社會活動家,我國科技界的卓越領導人之一,中國近代力學事業的奠基人之一。他生前歷任清華大學教務長、北京大學校長、中國科學院副院長、中國科協主席、中國人民外交學會副會長、中國國際技術促進會會長、全國政協副主席等職務。他在廣義相對論和流體力學湍流理論方面取得許多成果,為發展我國的科學事業作出了卓越的貢獻。

始終懷揣愛國心

1902 年8 月28 日,周培源出生在宜興芳橋鎮后村周氏望族,是晉平西將軍周處的后裔。周培源自幼聰慧,因此倍受長輩疼愛。3 歲半便進村里私塾念書,每天上午下午各上課3 個小時,學習內容多是“天地日月、山水土木”等內容。在私塾念了4 年多,后轉到家鄉一個洋學堂讀書。辛亥革命后,父親舉家遷居南京,周培源因此轉至南京上學。此時,中國正處于貧困動蕩時期。少時的周培源立下了奮發圖強、報效祖國的遠大志向。1919 年,周培源到上海圣約翰大學附中讀書,表現出強烈的愛國熱情。他積極參加上海進步學生的五四運動。同年秋,考取清華學校(清華大學前身)插班生,因成績優異,很快從中等科3年級跳至4 年級。在清華期間,周培源非常重視人文知識學習,從中獲益良多,但由于崇尚科學救國,他將更多的精力放在數理化學習上。

1924 年,周培源以優異的成績從清華畢業。不久,前往美國留學,顯示出過人的智慧。3 年半的時間便學完了一般人需要6 年才能完成的學業,拿下了3 個學位。留學期間,他還關注國內形勢,1927 年,在加州理工學院攻讀博士學位時,在一次中國留學生集會上,他與其他3 位同學一起,譴責和聲討了四一二反革命政變以及國民黨反動派大肆屠殺共產黨人和進步人士的罪行。1928 年,周培源的博士論文《在愛因斯坦引力論中具有旋轉對稱物體的引力場》在答辯時受到高度贊揚,被授予博士論文的最高榮譽——最佳論文獎。

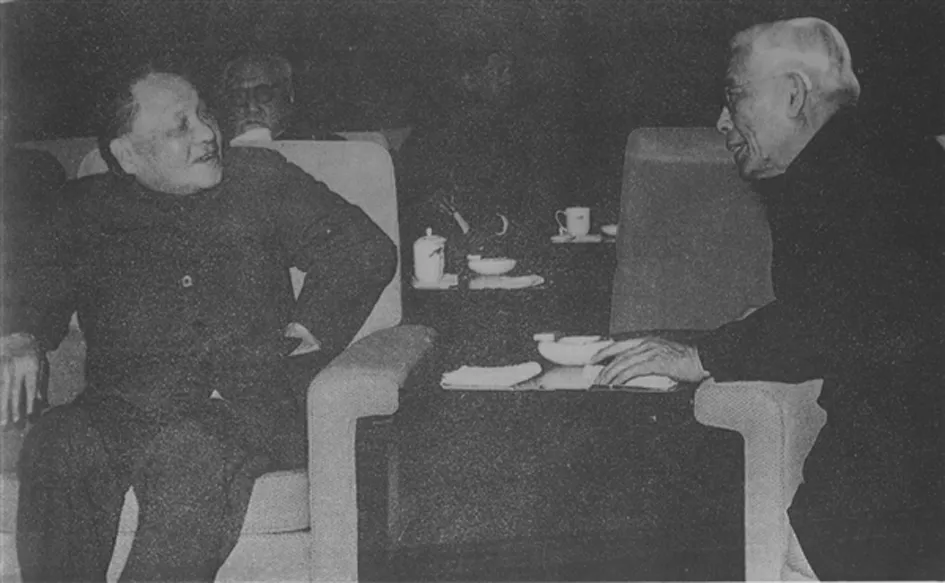

1929 年秋,周培源回國,成為清華大學最年輕的物理學教授,主講理論力學和相對論等理論物理的前沿課程。他在這個領域培養了王竹溪和彭桓武等知名學者,前者后來成為了楊振寧的老師,后者則與王淦昌一起并稱為中國原子彈之父。按照當時清華大學的規定,專任教授連續工作滿5 年可以學術休假1 年。1936年,周培源利用學術休假的機會,赴美進入普林斯頓高等學術研究院,參加了由愛因斯坦主持的廣義相對論研討班,并從事相對論、引力論和宇宙論的研究。這使得他與仰慕已久的科學巨匠近距離接觸。周培源曾就廣義相對論的坐標問題向愛因斯坦提問。回國前,他特地前往愛因斯坦家里道別,并為愛因斯坦拍照留念。

1937 年,周培源學術休假期滿即回國。不久,全民族抗日戰爭爆發,華北淪陷。周培源全家緊隨清華師生一起轉移,先后任長沙臨時大學和西南聯合大學物理系教授。由于相對論的理論知識無法直接為反侵略戰爭服務,周培源轉變了研究方向,投身于應用價值更大的渦流理論研究。日后成為大家的錢偉長、郭永懷等人也追隨他從事渦流力學研究。

1943 年,周培源利用第二次學術休假的機會來到母校加州理工學院做學術研究,繼續從事渦流力學研究。期間,發表《關于速度關聯和湍流脈動方程的解》。正因此文,周培源成為世界流體力學4 位巨人之一。也正因為此成就,周培源被邀請加入美國海軍軍工試驗站。他明確表示只承擔臨時性職務,堅決不做美國公民,表現出炎黃子孫的赤誠愛國之心。1947 年,國民黨發動全面內戰。在國民黨政權行將崩潰之際,周培源不顧多人的勸阻,不留戀美國的優厚待遇和良好的工作條件,也堅決不相信敵對勢力對中國共產黨的種種不實宣傳,懷著報效中華的愛國之心,毅然回到國內,繼續執教清華大學。

辛勤耕耘在高等教育事業

1949 年1 月31 日,北平宣告和平解放。周培源興奮地帶著兩個女兒,頂著凜冽的寒風,從清華園騎車進城,歡迎人民解放軍進駐北平。不久,他年僅14 歲的二女兒參軍南下,周培源因此也成為清華園教授中第一戶光榮軍屬。

北平解放后,周培源先后出任清華大學教務長和校務委員會副主任等職,承擔了大量的教務工作。直到1952 年全國高等學校院系調整后,周培源離開清華大學到北京大學,開始了一個全新的征程。

新中國成立后,周培源將自己大部分時間貢獻給了高等教育事業。他為祖國培養了幾代物理學家,其中有錢偉長、何澤慧、王大珩等赫赫有名的物理學大家。作為桃李滿園的一代宗師,周培源在長期的教學實踐中積累了豐富的教學經驗,為后來者留下了寶貴的財富。

周培源曾對自己的女兒說過:“我不聰明,但十分勤奮。中國有句俗話,勤能補拙,我就是這樣做的。”由于公務繁忙,周培源抓住空閑時間開展學術研究。他回到家,便坐到自己桌前,專心致志地演算公式。正因為鍥而不舍的鉆研,周培源在國際物理學界擁有一席之地。他講課認真生動,極富感染力,同時十分注重調動學生主觀思考的能力。一位曾聽過他講課、日后成為院士的學生說:周先生經過多年積累,收集了各式各樣的力學難題,有時就以這些難題作為習題或考題,目的在于訓練學生的思維方法。更難能可貴的是,周培源教了一輩子的書,雖然有些課程內容已經滾瓜爛熟、牢記于心,但他每次上課前仍認真備課,寫出新的講課提綱。

周培源的許多學生忘不了恩師對他們的悉心教導。有一次,一位學生即將畢業。周培源特地將這位學生叫到自己書房,鄭重其事地提出三點建議:“第一,在畢業后的一年內,要把過去所學的主要課程,不管對你現在的工作有沒有用都復習一遍;第二,搞科研就像打仗一樣,開始實力不夠,不能搞全線突擊,一定要重點突破,抓住一點深入下去;第三,科研工作是十分辛苦的,一定要勤奮。”周培源的一席話,是他自己多年來科研工作的實踐總結,讓學生們獲益匪淺。他的學生們按照他的教誨去做,取得了很好的效果。

周培源不僅在學業上,還從政治、生活的角度關心學生們的成長。在黨領導的抗日救亡運動期間,他保護過一些進步師生,使他們免遭迫害。他任北大教務長、副校長、校長期間,住在北大燕南園30 多年之久,北大師生隨時可以叩門而進,都會受到很好的接待。經他引薦出國留學師從名師深造,后登上國際科研前端領域的,更是不勝枚舉。

周培源還是一位十分有個性、有骨氣、有正義感的學者。“文化大革命”期間,我國科教事業遭受嚴重破壞。周培源對此深表憂慮。他頂住壓力,堅持認為基礎理論研究決定著一個國家科學研究水平和發展后勁。他利用各種機會向有關領導反映情況,并在全國高教會議上慷慨陳詞。他為《人民日報》撰寫文章,向周恩來總理上書。“四人幫”垮臺后,周培源應中國科協之邀,在北京展覽館作題為《自然科學基礎理論問題的路線斗爭》報告,會場座無虛席。新華社、《人民日報》以及香港報紙均作專題報道。1991 年,在一次學術研討會上,周培源將自己一生的科研教學生涯形象地概括為“獨立思考、實事求是、鍥而不舍、勤能補拙”,這16 個字精辟地道出周培源一絲不茍的科研態度和嚴謹求實的治學精神。

尋常生活顯溫馨

周培源婚姻生活和科研世界一樣精彩。在他漫長的科研生涯中,得到了生活中另一半的鼎力支持。1930 年的一個周末,周培源到一個同學家做客,無意中發現一位女子照片。照片中女子靚麗動人,令周培源眼睛為之一亮。照片中女子叫王蒂澂。后經介紹,兩人開始交往。1932 年,兩人結為連理,清華大學校長梅貽琦為其證婚。此后,這對夫婦成雙結對出入清華園,成為學校一道風景。直到數年后,曹禺曾對周培源女兒說:“當年,你媽媽真是個美人,你爸爸也真叫瀟灑。那時,只要他們一出門,我們這幫青年學生就追著看。”

夫人王蒂澂是周培源生活的好幫手。她為人熱情,大方待客,給人留下溫婉賢惠的印象。就連燕南園居委會阿姨都說:“王老師對人熱乎,拉著你的手問長問短,說話斯文有分寸。”周培源夫婦一共育有四個女兒,在女兒眼中,父母一輩子都是形影不離的戀人。周培源一直戲稱自己有五朵金花——四個女兒加上夫人。他生活中充滿了幽默感,曾編過一個順口溜:“老大我最疼,老二我最愛,老三我最寵,老四我喜歡。”

王蒂澂晚年癱瘓在床。周培源每天早上到夫人房間問安:“你今天感覺怎么樣,腰疼不疼?我愛你,六十多年我只愛過你一個人。你對我最好,我只愛你。”周培源晚年右耳失聰,說話聲音很大,他每天到夫人房間的問安,成為全家人必聽的“愛情宣言”。1993 年11 月24 日,周培源如平常般到夫人房間問候,后來感覺不好,就回到自己房間躺下。這一躺,周培源再也沒有起來,他告別了自己親愛的夫人,告別了一生鐘愛的科學事業。在料理丈夫的后事過程中,王蒂澂讓女兒寫了張紙條,放在周培源的口袋里。紙條這樣寫道:“培源,你是我最親愛的人,你永遠活在我的心中!”

周培源酷愛自己的家鄉。他曾將他和夫人畢生節約的工資購買的145 件古代名畫,捐獻給無錫博物館。國家文物局和無錫市人民政府專門為他頒發獎狀和獎金。周培源將獎金無償捐贈給無錫、上海、北京等多所學校作為獎學金,激勵學生投身祖國科研事業。

科學和進步是周培源一生的追求。他將畢生所學和祖國命運緊密聯系在一起。有人曾回憶周培源是一座高山,令人仰止;又有人曾回憶周培源是一條大河,奔騰不息。周培源給后世留下了無盡的精神財富,家鄉山川田野似乎還在回蕩著他幼年讀書時的吶喊:“天—地—日—月!”他的滿腔熱忱、翩翩風采,將與天地同在,日月同輝,始終銘刻在人們的腦海之中!