無錫市舊城區口袋公園景觀改造設計研究

朱珈儀 秦晗 徐歡 李紅

(江蘇師范大學地理測繪與城鄉規劃學院,江蘇 徐州 221116)

隨著城市化的發展,城市用地資源緊缺,而居民對城市綠地的需求在不斷增加,口袋公園的建設對于改善此類矛盾起著至關重要的作用[1],其能夠實現土地資源的最大化利用[2]。口袋公園由景觀設計師羅伯特·錫安(Robert Zion)于1963年首次提出[3],各國學者對其定義聚訟紛然,我國也尚未出臺明確的標準[4],但普遍認為口袋公園是兼具休憩、生態、景觀、康體等多功能,便于人們進入和使用的,呈斑塊狀零散分布的小規模開放空間。

目前,有關口袋公園的研究主要集中于以生態學和美學為根本的理論層面宏觀設計策略,較少考慮到以人的需求為根本的實踐層面微環境細部設計[5],特別是園林城市建設和全民健身計劃加持下,更應該著眼于增加人們休憩健身的活動空間,更有效地利用城市碎片化的角落空間見縫插綠。口袋公園的建設既是將有限的土地資源物盡其用以進一步改善城市生態環境和提升居民生活質量的一個高效渠道,又是宣傳城市地域特色和發揚社區文化特色的一種有力途徑。

1 項目介紹

1.1 地理位置

場地位于江蘇省無錫市舊城區內2條城市主干道交叉口的西南角,設計面積約1790m2,形狀為1/4圓形與矩形的圍合空間,周邊建筑分布密集,以老式居住建筑為主,用地性質混合,人流量較大,緊鄰城市路網和公共交通站點,占據優越的地理位置。

1.2 現狀分析

1.2.1 周邊人群分析

實地調研發現,場地服務人群中75%是以家庭、老人、兒童、學生為代表的周邊居民,其中又以年長者居多,15%是以上班族、購物者為代表的路人、游客,10%是周邊工作人員,其多活動于樹蔭下便于休息和交談的空間。

1.2.2 現狀問題與挑戰

1.2.2.1 場地邊界空間閉塞

從交通功能方面考慮,場地內僅有一個位于北側的出入口,只能保證市民可以從北側人行道進入場地,但未考慮到場地自身規模對于出入口數量的需求與出入口實際供給數量之間不對等,更未考慮到人們到訪空間的方便性。此外,場地唯一出入口已被沿街商鋪阻擋,從而降低了交通上的便捷性和可進入性。場地四周全方位的大面積鐵藝圍欄將其與外界隔離,大大削弱了公園的開放程度,不利于吸引人流;同時,強烈的邊界感割裂了場地與街道景觀的空間協調,場地的孤立化對人們的步行體驗和視覺暢通不可避免地產生了消極影響。

1.2.2.2 場地空間劃分混亂

場地既沒有突出游憩和健身的獨立分區空間,動線和靜線相互交叉,也無法為使用者預留足夠的安全活動空間,難以滿足休憩康體的日常需求。同時,場地忽視了居民偏好直接穿行的習慣,人行道與小區內部道路兩場地之間未設置便捷的通道,降低了步行體驗感。

1.2.2.3 場地基礎設施破舊

從使用者角度考慮,場地的主要使用者來源于周邊住區居民。無人管理的健身器材老舊荒廢,存在服務功能落后、設施外表褪色甚至損壞等問題,無法滿足人們基本的使用需求,造成使用群體缺失;健身器材的布局與周圍環境無法呼應,導致使用者對場地缺乏歸屬感和安全感。

1.2.2.4 場地景觀風貌欠缺

場地缺少文化景觀建設導致其不具備可識別性,植物數量匱乏且形式混亂造成景觀隱蔽感和孤立感強。大片女貞林長勢喜人但未得到充分利用,雜亂無章的地被植物肆意生長,場地內植被鮮少的土壤裸露未進行鋪裝處理,這使得雨天整個場地泥濘不堪,嚴重影響活動舒適性。

2 設計分析

在規劃條件以及項目用地特點基礎上,以江南園林作為文化底蘊,以人性化理念為根本,打造富有人文思想、融入當地特色的口袋公園。

2.1 設計理念

2.1.1 明確使用者的定位

該設計的主要使用者為周邊社區居民,以及在周邊工作的群體,為其提供日常休閑活動和游憩健身的場所。

2.1.2 考慮人的需求,營造人情味空間

基于現代園林在表現形式上的需求,重點突顯出現代社會的時代特色。而對于環境氛圍的營造方面,清新自然、典雅幽靜以及尺度宜人是每個時代對園林景觀不變的理念,要在園林造價方面進行良好的成本控制,同時也能夠以最基本的園林設計元素滿足不同群體精神感悟的需求。

2.1.3 收放有度,小中見大的設計手法

為了強調園區的空間尺度,在園區的入口設計方面,采用適當收縮的設計手法,通過大小尺度的對比,體現出園區中央活動區域的大尺度,也能夠在一定程度上提升園區的縱深感,進一步弱化觀感方面的局促感,應用現代園林元素來達到設計的層次感。

2.1.4 因地制宜地使用觀賞性軟性造景元素

結合當地氣候環境,在設計中充分注重生態的協調統一,以適應性更強和抵抗力更高的本土植物作為景觀設計中的主要植物選擇,并充分考慮植物群落結構特征和種類構成等,以達到空間立體化的分布特征。

2.1.5 突出景觀空間意境營造

現代園林在良好的設計下,能夠給予走入其中的人精神層面的舒緩,激發內心深處產生積極向上和朝氣蓬勃的感染力。基于現代園林的設計理念,注重景觀所能夠渲染出的意境和氛圍,情景交融和以景動情是本設計想要達到的景觀設計效果,將“景”和“意”充分的融合[6],從而達到人與自然和諧共處的目標,進而釋放人的精神壓力并促使其身心愉悅。

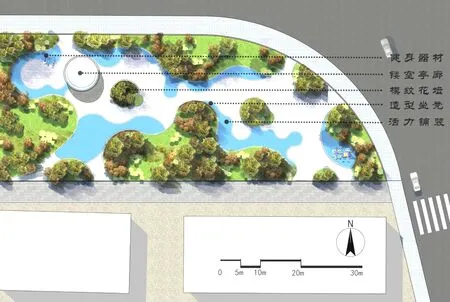

圖1 總平面圖

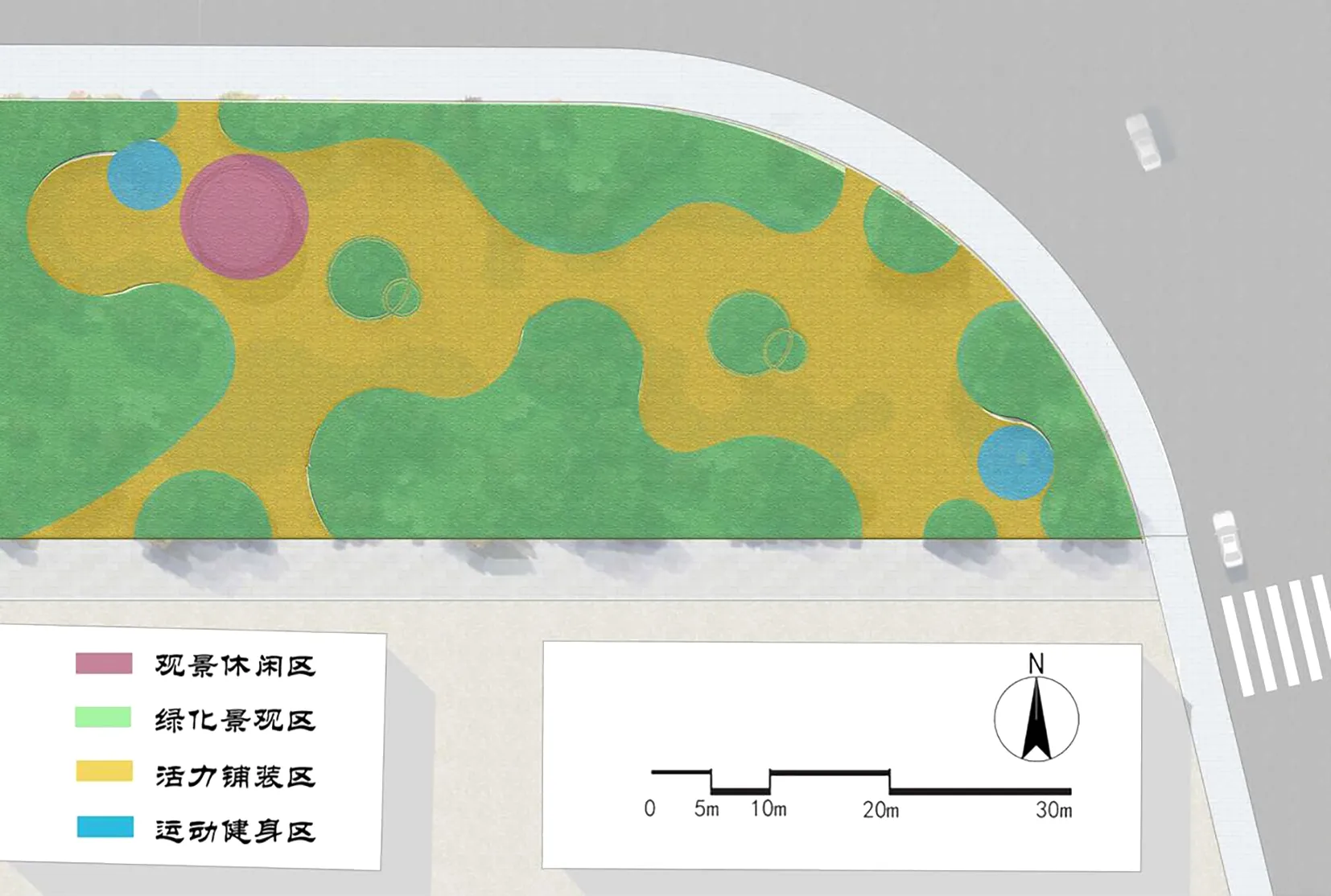

圖2 功能分區圖

2.2 功能分區分析

設計將公園的內部空間劃分為觀景休閑區、綠化景觀區、活力鋪裝區、運動健身區4個主要區域,以滿足不同人群的需求,實現觀景休閑、交通通行、交流休憩、健身康體、美化環境等多種功能復合。入口處采用硬質廣場處理地面空間,起到集散人流的作用。通過抬高中央地勢來突出圓弧形半聚合式的亭廊,結合與公園整體鋪裝相異的鋪地,為公園創造一個相對獨立的核心景觀節點,輔以順應人體工學的坐凳為使用者營造舒適、安全、方便交流的坐憩空間,注意視線的可達,也方便家長對兒童活動的監護。利用場地現狀中原有的女貞林形成可依靠的具有安全感的邊緣空間,同時依其林緣線設置休息設施,創造出一處適宜坐憩的空間,成為公園與居住區、公園與城市道路的自然的緩沖帶。

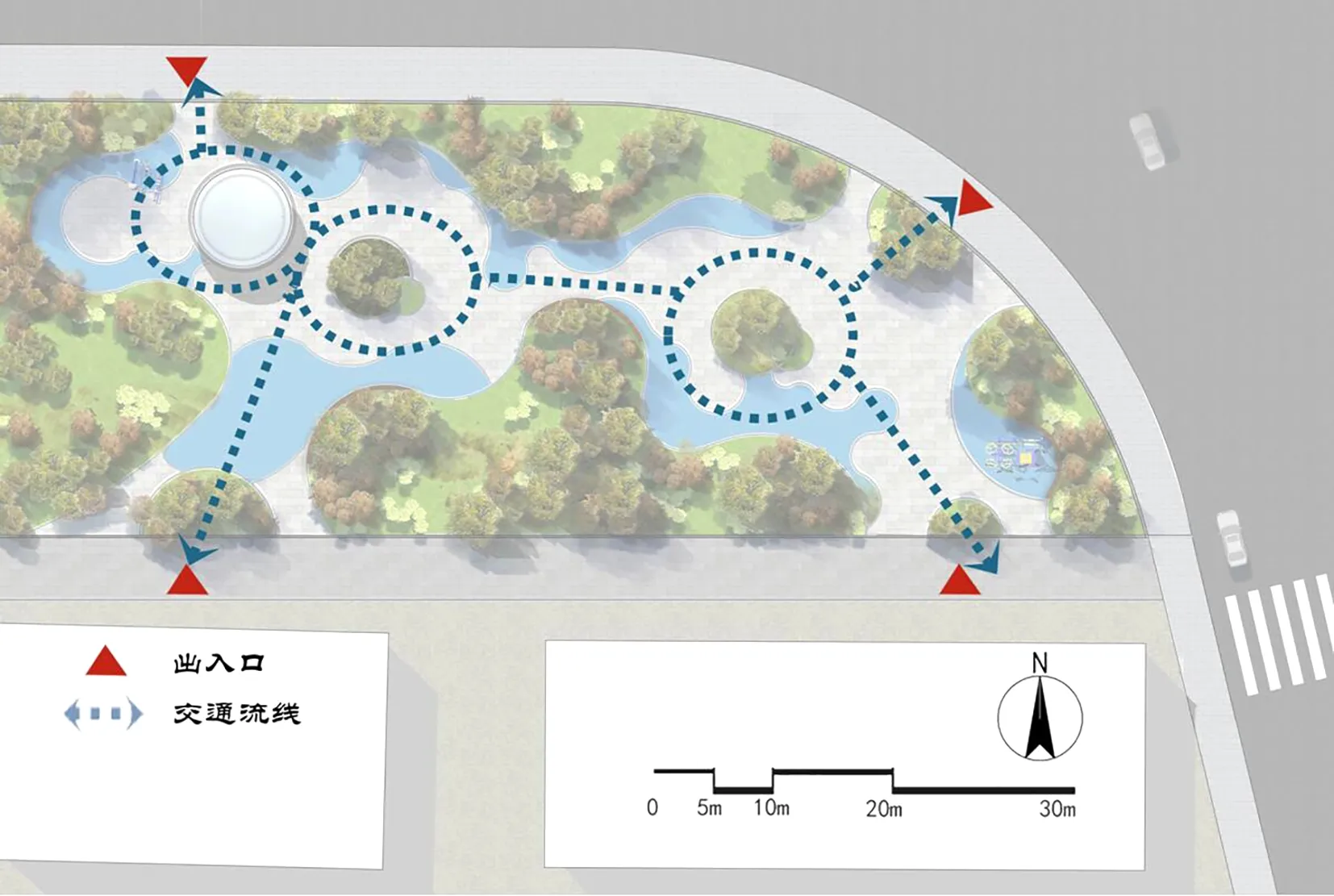

2.3 流線分析

為方便使用人群的出行與活動和城市道路的聯系與貫通,公園四周分別設置南側2處以及東北側2處,共4個出入口。將靠近城市道路一側的公園出入口與人行道相銜接,將靠近居住區一側的公園出入口與小區內部道路相銜接,為周邊居民提供快速迅捷的路線,同時滿足居民日常“抄近路”的需求。為更好地疏導人流,出入口采用弧形種植池分隔空間,公園的主要交通流線結合出入口位置和人群步行偏好布置并盡可能地保證園內活動人群的通達性,不穿越核心休息區,以此減弱來往人群對休息者的干擾。通過公園內道路交通線的重新規劃,盡量適應周邊街道和小區的人流密度與行人交通線的連續性。

圖3 交通流線圖

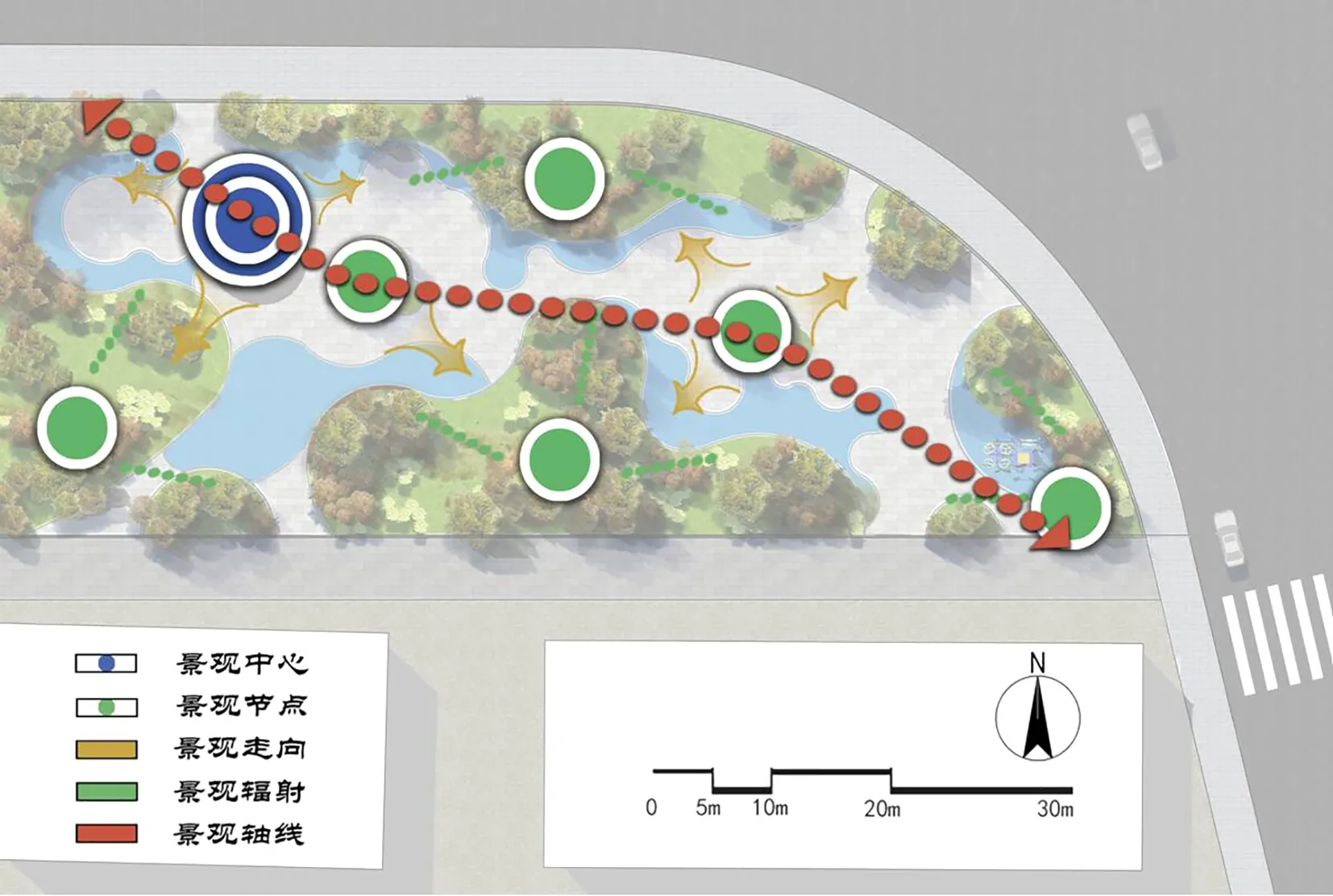

圖4 景觀分析圖

2.4 景觀視線分析

利用中國古典造園中常見的對景、隔景、框景等手法,結合現代的元素組織出豐富的景觀視線,在中央活動空間的設計中,以鏤空的亭廊代替常見的公園長椅,滿足周邊社區人群休憩的同時,也在一定程度上豐富了景觀空間的層次感,既適合單人休息,也滿足多人聚會和會談,體現小中見大的設計理念。而在地面鋪裝方面,大部分采用灰色調的混凝土壓膜鋪裝,能夠有效降低公園的改造建設成本,大面積的采用同一色調的鋪裝,應用在小規模的景觀空間設計中,也能夠弱化其局促的觀感,從而在視覺效果上營造出大氣的視覺感受。公園位于人流量較大的城市主干道旁,為增加公園對過往人群的吸引力,景墻布置在靠近公園東北部入口,實現園外視線的可達性。在景觀選取融入方面,則是避開周邊不利因素的攝入,如交通繁雜帶來的噪音、周邊小區高層建筑帶來的景觀視線遮擋等。

2.5 種植設計分析

在植物設計上新增公共設施綠化景觀、邊界空間綠化景觀、建筑立面綠化景觀等,盡量與公園內部植被相統一。在本設計中也需要考慮季節的影響,針對不同季節,不同植物所能夠展示出來的景色有所區別,對其合理地應用到園林的設計中,是本設計在因地制宜方面所考慮和控制的因素之一。

公園的植物種植盡可能利用了現有資源,保留了場地原有長勢良好的女貞樹群作為上層喬木的骨干樹種,在主要休息區種植欒樹,滿足使用者夏季遮蔭及冬季采光的需要。同時,選用本土植物,配以桂花、梔子花等香花品種,結合紫薇、櫻花的種植,構成公園別具一格的時令景觀。在主要的視覺焦點處種植紅楓、雞爪槭等色葉樹種,形成了四季季相分明且高低錯落有致的整體環境。在形象造型設計上,結合當地文化特色和現代花境風格,給人以強烈的典雅感又賦予現代氣息,體現出不斷婉轉柔雅和與時俱進的內在品質。同時,運用親切靈巧的細部處理手法營造自然生動的風格,不僅能夠體現經典大氣的韻味,又能夠賦予感官上充滿生氣和活力的體會。

圖5 節點效果圖

2.6 邊緣空間的處理分析

口袋公園不是脫離實際的孤立空間,應注意公園視線與周邊街道的空間融合,打破原有平面框架的“枷鎖”與立面圍欄的“壁壘”,減輕人與自然的距離感,運用自然開放式的柔化邊緣模糊公園和周圍環境之間的界限,使公園與街道空間形成視線可流通的區域。在本次設計中,為了營造更為多元化的空間,并有效降低改造建設的成本,充分利用基地內部的高差,以臺階和臺地來設計出層次感更豐富的景觀和使用空間。在其基礎上,結合景觀植物的合理應用,營造出更適合周邊社區人群進行日常休閑活動的多元化空間。

為了阻隔臨園道路的交通噪音,邊緣空間結合地形種植灌木,既能防止外部道路與內部區域混合,又可以創造一個相對私密的園內環境,同時也成為臨路園林景觀的記憶點。西側和南側邊緣緊鄰居住區,種植高密度植物阻隔視線以減少園內活動人群對周邊居民生活的干擾。整個空間打造出一種自然放松的感覺,與現代園林城市氣氛相契合,恰似無錫低調而溫雅的文化姿態。

3 結論及建議

口袋公園的建設可以通過重新開發和改造現有的綠地來完成,也可以通過引入綠化來建造。口袋公園占地面積小、靈活性強,景觀、生態和社會條件優越,在美化環境、城市更新和滿足當地居民休閑游憩需求的過程中,可以有效提高區域綠化水平和區域生態效益。

3.1 優化可持續環境的生態需求

3.1.1 選用多年生植物、鄉土樹木和豐富的地被植物

通過植被高度、顏色和形態的組合變化創建四季皆可賞的健康景觀。同時,植物群落設計模仿天然植物群落結構,有利于植被的生態演替和可持續發展。

3.1.2 構建彈性綠地海綿系統

利用低影響開發技術措施實現城市雨水自然循環過程,為生態系統中各種動植物提供生態棲息地。

3.2 融入人性化設計的使用需求

3.2.1 營造多元化空間

主要考慮以老年人、兒童、上班族為主的使用對象,根據身體特征、心理感受和行為偏好,有針對性地創造多樣化的活動空間和多尺度的社交場所,鼓勵全民健身,為口袋公園節省有限的空間。

3.2.2 提高空間使用的便捷性

出入口布局合理,流線暢通無阻,在主線上串聯各個主要景觀節點,保證公園的通達性。

3.2.3 增加人性化設計

調整植物群落結構,營造小氣候環境,構建安靜的環境氛圍,減少城市噪音對使用者的影響,提升環境舒適性以貼合不同年齡、不同階層、不同健康狀況人群的使用需求,建立充滿人文關懷的空間;注重公園的基礎設施建設,如導向標識牌、人體工學座椅、無障礙設計等。

3.3 增強文化歸屬感的社會需求

3.3.1 促進認同感的文化植入

在園林設計中,以原有的自然環境為基礎,通過物與意的結合,借助假石、景墻、燈柱等景觀小品將地域文化景觀的意境融入自然景觀中,提升公園的文化魅力,營造出一種充滿文化內涵的情境。

3.3.2 加強人際關系的良性互動

公園可以通過組織家庭園藝、競技活動等戶外活動促進社會互動和建立凝聚力。