養殖模式對霍爾巴羊屠宰性能和肉品質影響的研究

白瑪央珍,趙滿達,次頓珠,鄧 兵,拉 普,嘎瑪玉珍,央金拉姆,何孟蓮*

(1.日喀則市畜牧技術推廣服務中心,西藏日喀則 857000;2.山東畜牧獸醫職業學院,山東濰坊 261061)

霍爾巴羊具有體型大、相對生長快、耐粗飼、肉質鮮美、肉膻味小等特點,是日喀則市綿羊產業發展的重要品種之一。本試驗以3月齡斷奶霍爾巴羊為樣本,研究不同養殖模式對霍爾巴羊屠宰性能和羊肉營養成分的影響,掌握不同養殖模式對霍爾巴羊屠宰性能和肉品質的影響,為下一步當地羊產業發展提供科學依據和技術支持。

1 材料與方法

1.1 試驗動物與試驗設計試驗動物選擇60只體重(11.00±3.00)kg的3月齡斷奶健康霍爾巴羊,隨機分成放牧組和舍飼組,每組30只,打耳標,每組分3個重復,每個重復10只,舍飼組3個重復分欄飼養。預試期7 d,正試期21周。試驗在薩嘎縣昌果鄉昌果村養羊合作社實施,地處東經 84°52′、北緯29° 05′,海拔 4700 m,缺氧、低氣壓、干旱的典型高原氣候,天然牧場以高寒草原和高寒草甸為主,牧草一般于6月上旬開始萌發,9月中旬枯黃,青草期約90 d,枯草期約270 d。

1.2 試驗動物的管理

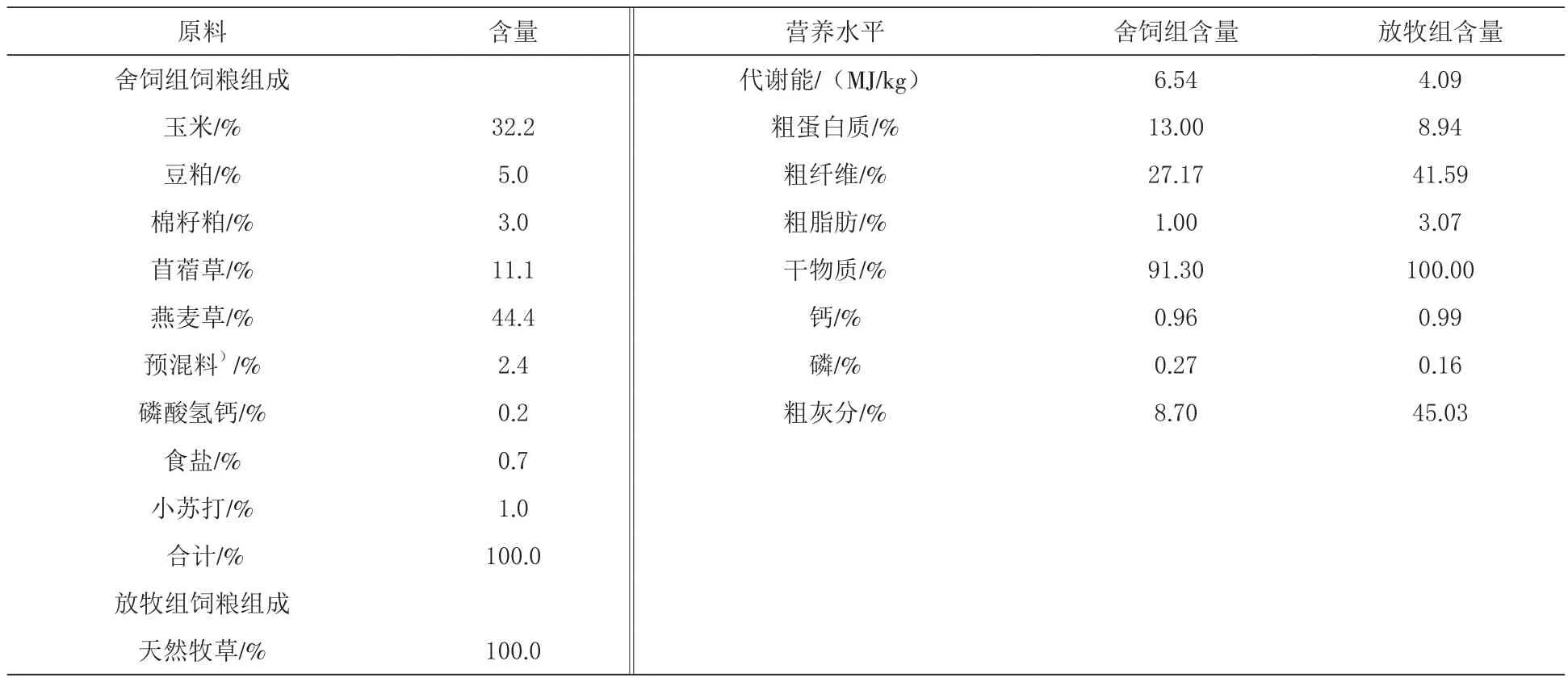

1.2.1 放牧組試驗動物管理 30只試驗羊放牧飼養,飼糧來源于天然牧場,試驗點牧場屬于典型的高寒草原和高寒草甸,生長牧草主要有紫花針茅、青藏苔草、絲穎針茅和高山嵩草等,季節不同成分不同。8月份從實驗牧場選取3個點,隨機采樣檢測牧草營養成分結果見表1。

1.2.2 舍飼組試驗動物管理 分欄飼養,自由采食。每天10:00和15:00各飼喂1次,20:00回收剩料,計算采食量,飼糧組成和營養水平見表1。

表1 飼糧組成及營養水平(風干基礎)

1.3 屠宰性能測定試驗結束時,放牧組試驗羊選擇體重接近平均體重的3只羊,舍飼組每個重復選擇接近該組平均體重的1只試驗羊宰殺,宰前稱取空腹重。頸動脈放血方法宰殺,沿背中線胴體分割,分為左半部分和右半部分,測定宰前活重、胴體重、內臟重、凈肉重、胴體骨重、眼肌面積等指標,稱取背最長肌備用于測定肉品質及營養成分指標。相關指標測定方法及計算公式如下。

宰前活重:屠宰前停飼24 h、停水2 h后,稱取的體重,單位kg。

胴體重:宰殺后,去掉血、毛皮、頭蹄、內臟器官(保留腎和腎脂肪),靜放置20~30 min后稱取重量,單位kg。

屠宰率/%=胴體重/宰前活重×100;

胴體凈肉率/%=凈肉重/胴體重×100;

骨肉比=胴體骨重/胴體凈肉重;

內臟比/%=內臟重/胴體重×100。

眼肌面積:胴體第12與第13肋骨之間橫切背最長肌的橫切面積。用硫酸繪圖紙描繪出眼肌橫切面的輪廓,再用KP-90N求積儀計算眼肌面積,單位 mm2。

1.4 羊肉營養成分測定測定了羊肉中水分、灰分、粗蛋白質、粗脂肪、鈣、鈉、鎂、鐵、鋅、硒、維生素A、維生素D、維生素E、維生素K1、維生素B1、維生素B2、維生素B6等營養成分,并測算碳水化合物含量和總能量。水分含量采用直接干燥法;灰分含量采用食品中總灰分的測定方法;粗蛋白質(CP)含量采用凱氏定氮法;粗脂肪(EE)含量用索氏抽提法;碳水化合物和總能量含量根據GB/Z 21922-2008提供方法測算;鈣(GB 5009.92-2016)、鈉(GB 5009.91-2017)、鐵(GB 5009.90-2016)、鋅(GB 5009.14-2017)、鎂(GB 5009.241-2017)含量用火焰原子吸收光譜法;硒(GB 5009.93-2017)含量用氫化物原子熒光光譜法;維生素B1(GB 5009.84-2016)、維生素 B2(GB 5009.85-2016)、維生素 B6(GB 5009.154-2016)、維生素 D(GB 5009.82-2016)含量用高效液相色譜法;維生素A和維生素E(GB 5009.82-2016)含量用反相高效液相色 譜法;維 生素 K1(GB 5009.158-2016)含量用高效液相色譜-熒光檢測法;煙酸(GB 5009.89-2016)含量用微生物法;葉酸(GB 5009.211-2014)含量用食品中葉酸的測定方法。

碳水化合物=100-蛋白質含量-脂肪含量-水分含量-灰分含量

總能量=蛋白質含量×17+脂肪含量×37+碳水化合物含量×17

1.5 試驗數據分析試驗數據用Excel2007和SPSS 22統計軟件數理統計學分析(t檢驗或方差分析),差異顯著為P<0.05,試驗數據均表示為“平均值±標準誤差”。

2 試驗結果

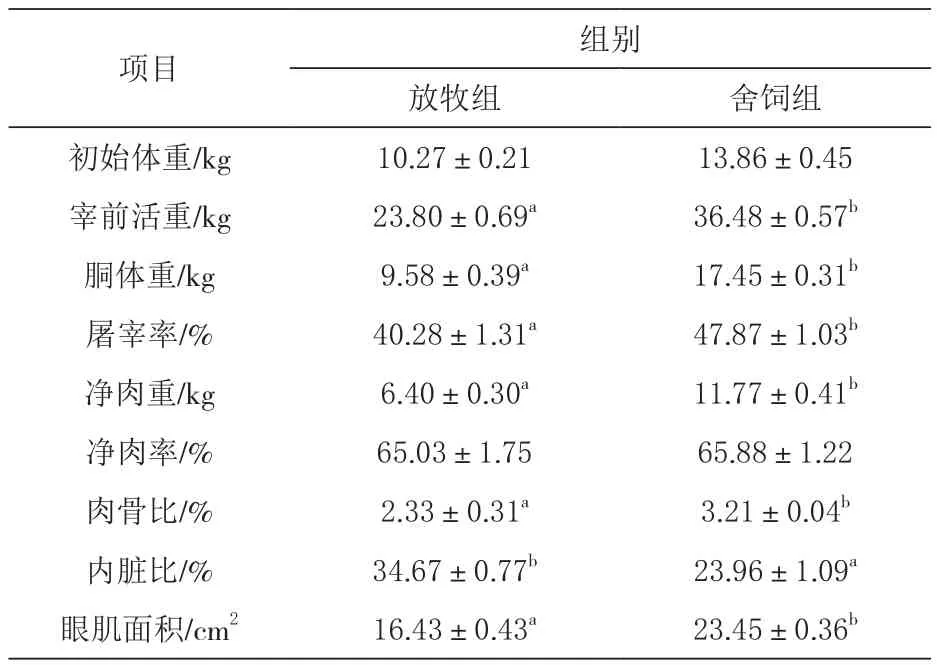

2.1 不同養殖模式對霍爾巴羊屠宰性能的影響由表2可知,舍飼組屠宰率、凈肉重、肉骨比、眼肌面等指標均顯著高于放牧組(P<0.05),內臟比顯著低于放牧組(P<0.05)。凈肉率差異不顯著(P> 0.05)。

表2 不同養殖模式對霍爾巴羊屠宰性能的影響

2.2 不同養殖模式對霍爾巴羊肉品質的影響由表3可知,舍飼組肉樣中粗蛋白質含量顯著低于放牧組(P<0.05),維生素B6含量顯著高于放牧組(P<0.05)。水分、粗脂肪、碳水化合物、能量、礦物質、葉酸含量兩組之間差異不顯著(P>0.05),維生素 A、維生素 D、維生素E、維生素K1、維生素B1、維生素B2和維生素B12均差異不顯著(P> 0.05)。

表3 不同養殖模式對霍爾巴羊肉品質的影響

3 討論

3.1 不同養殖模式對霍爾巴羊屠宰性能的影響屠宰性能是反映生產性能的重要指標之一,受品種、營養、飼養方式、年齡等多種因素影響,可通過胴體重、屠宰率、凈肉率等指標進行評定。楊和平等(2001)指出,早熟肉用品種羊在4~6月齡時肌肉組織發育最快,以后幾個月脂肪組織的生長快。馬寧等(2021)報道,灘羊羔羊育肥時提供充足的營養可顯著提高宰前體重和胴體重。周力等(2021)研究報道,給藏羔羊補飼精補料極顯著提高平均日增重。本試驗中舍飼組屠宰率、凈肉重、肉骨比、眼肌面積顯著高于放牧組,舍飼組內臟比顯著低于放牧組。因為試驗Ⅱ、Ⅲ階段試驗羊正處于肌肉快速生長時期,舍飼組通過飼糧獲得相對平衡、充足的營養,滿足了肌肉組織生長所需的營養物質。

3.2 不同養殖模式對霍爾巴羊肉品質的影響肉中營養成分決定其營養價值及風味,其中蛋白質、脂肪、碳水化合物、礦物質和維生素等營養物質含量尤為重要。郭亞敏(2019)研究報道,在低氮條件下提高飼糧能量可有效改善綿羊生長性能和氮素利用效率,藏羊有更強的飼料消化能力。呂春榮等(2017)報道,龍陵黃山羊采取舍飼模式時粗蛋白質和脂肪含量分別為18.84%和7.88%,而放牧+補飼模式為19.20%和8.87%。可看出不同養殖模式和不同營養水平對羊肉營養成分產生明顯的影響。在本試驗中,舍飼組羊肉中水分、脂肪、灰分等含量有提高趨勢,蛋白質含量降低。因水分、灰分、脂肪含量提高,羊肉口感變得更加鮮嫩。弓宇等(2021)、李夢琪等(2018)、張路(2017)報道,對草原戈壁短尾羊、崗巴羊、歐拉藏羊、茶卡藏羊、小尾寒羊、霍爾巴羊肉中粗蛋白質和粗脂肪含量進行研究,霍爾巴羊肉中蛋白質含量高于其他品種羊,脂肪含量低于其他品種。本試驗中舍飼組羊肉中脂肪含量有所提高,改善低脂肪霍爾巴羊肉風味,因羊肉中其他營養物質含量的提高蛋白質含量相應降低。劉索思(2019)研究發現,維生素B6通過改善高脂喂養小鼠血液中血糖、脂質代謝和可抑制IκK/NF-κB途徑來抑制非酒精性脂肪肝病(NAFLD)的發生、發展。王雪晴(2019)研究發現,補充維生素B6可促進小鼠心肌梗死后心功能的恢復。吳曉慧等(2015)研究報道,斑蝥酸鈉維生素B6可顯著抑制肝癌SMMC-7721細胞地增殖和侵襲。本研究發現,霍爾巴羊舍飼養殖時顯著提高羊肉中維生素B6的含量,改善羊肉營養價值。兩組羊肉營養成分含量檢測結果發現,除蛋白含量降低0.90%、維生素B6含量增加26%外,其他成分均無顯著差異,舍飼和放牧兩種養殖模式對羊肉營養成分幾乎不產生影響。

4 結論

舍飼養殖可顯著提高霍爾巴羊屠宰性能,對羊肉營養成分影響不大。