數字經濟視域下制造業企業數字化轉型研究

——基于企業問卷調查的實證分析

鄭瓊潔 姜衛民

內容提要 基于江蘇省1830份制造業企業問卷,對企業數字化轉型現狀與相關關聯因素進行分析。研究發現:企業數字化轉型整體仍處于起步階段,企業數字化融合開展領域較為廣泛,提升生產服務效率是企業數字化轉型的主要驅動力,人才與成本是數字化轉型面臨的突出問題。從區域層面看,不同地區企業數字化轉型程度差異較大,徐州和蘇南地區發展較快,南通和鎮江相對落后;從企業內部看,企業的規模成長與數字化轉型是一個雙向耦合互動的過程;從企業研發與合作方面來看,企業的研發支出是數字化轉型的重要基礎動力,企業與科研機構的合作對于推進數字經濟融合至關重要。

一、引言

企業作為數字經濟發展的重要載體,是國民經濟數字化轉型不可或缺的組成部分。《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》提出,要迎接數字時代,充分發揮海量數據和豐富應用場景優勢,促進數字技術與實體經濟深度融合,賦能傳統產業轉型升級,催生新產業新業態新模式,壯大經濟發展新引擎。中國信息通信研究院發布的《中國數字經濟發展白皮書(2021)》指出我國2020年數字經濟規模達39.2萬億元,同比名義增長9.7%,占GDP比重約38.6%,數字經濟已成為經濟高質量發展的重要支撐。企業的數字化轉型一方面使得企業充分運用數字技術促進組織模式的結構調整,提升企業運營效率,使不同企業間以及企業內部的信息流動更加充分;另一方面也是企業創新價值的重要組成部分。深入研究區域制造業企業數字化轉型,對于經濟高質量發展具有一定的借鑒價值和現實意義。

江蘇省作為我國東部沿海發達地區,是我國數字經濟發展的一個樣本,具有代表性、典型性和先進性。2020年,江蘇省地區生產總值為10.27萬億元,同比增長3.7%,人均GDP達12.5萬元,居全國之首。作為制造業大省,江蘇省制造業產值占全國的近七分之一,在數字經濟高速發展的背景下,江蘇省企業數字化轉型升級不斷躍升,可以說是中國企業數字化轉型的一個縮影。本研究以江蘇省1830家制造業企業問卷為樣本,深入分析制造業企業數字化轉型意愿和推進情況,并通過統計分析和實證檢驗研究其關聯因素,以期為企業數字化轉型提供理論支撐和政策建議。

二、文獻回顧

數字化轉型是指企業運用數字技術的創新過程,通過重塑企業愿景、戰略、組織結構、流程、能力和文化,來適應高度變化的數字環境[1]Gileva,T.,Babkin,A.,Gilev,G.,"Developing a Strategy for the Digital Transformation of an Enterprise with Allowance for the Capabilities of Business Ecosystems",Economics and Management,2020,26(6),pp.629-642.。本文從以下3個方面回顧已有文獻研究。

首先,在企業數字化轉型的驅動因素與主要作用方面。從數字化轉型的驅動因素看,相關文獻研究和企業管理實踐主要從關鍵驅動因素、資源屬性、信息結構和價值實現4個方面刻畫工業化體系和數字化體系,以此探討兩者的跨體系性質[2]肖靜華:《企業跨體系數字化轉型與管理適應性變革》,《改革》2020年第4期。,其中技術進步、人口變遷、貿易擴張、人力資本累積和制度變革構成工業化體系的5個主要驅動因素;新一代數字技術、商業模式、競爭模式、新型人力資本積累和相應的制度變革構成企業數字化轉型的關鍵驅動因素。從數字化轉型的影響因素看,數字化轉型外部影響因素主要包括數字技術發展及滲透[3]Matt,C.,Hess,T.,Benlian,A.,"Digital Transformation Strategies",Business&information systems engineering,2015,57(5),pp.339-343.[4]Li,W.,Liu,K.,Belitski,M.,et al.,"E-Leadership Through Strategic Alignment:an Empirical Study of Small-and Medium-Sized Enterprises in the Digital Age",Journal of Information Technology,2016,31(2),pp.185-206.、競爭環境加劇[5]Kohli,R.,Melville,N.P.,"Digital Innovation:A Review and Synthesis",Information Systems Journal,2019,29(1),pp.200-223.和用戶需求變化[6]Abrell,T.,Pihlajamaa,M.,Kanto,L.,et al.,"The Role of Users and Customers in Digital Innovation:Insights from B2B Manufacturing Firms",Information&Management,2016,53(3),pp.324-335.等。從數字化轉型的作用來看,企業主要通過產品與服務創新、商業模式創新、流程創新,提升運營效率和組織績效[7]韋影、宗小云:《企業適應數字化轉型研究框架:一個文獻綜述》,《科技進步與對策》2021年第11期。。同時,它還能在組織變革、成本體系和資本市場方面發揮作用,例如通過對數字化如何直接作用于組織變革的分析是理解數字與實體深度融合的基礎條件,發現企業數字化削弱高管權力、增強基層權力、誘使組織向下賦權[8]劉政、姚雨秀、張國勝等:《企業數字化、專用知識與組織授權》,《中國工業經濟》2020年第9期。。企業數字化管理為企業內部業務流的信息集成提供了強有力的數字化基礎[9]劉天楚:《企業數字化成本管理研究》,《經濟縱橫》2013年第5期。。數字化轉型賦予了企業新的發展動能,能進一步改善企業在資本市場中的表現[10]吳非、胡慧芷、林慧妍等:《企業數字化轉型與資本市場表現——來自股票流動性的經驗證據》,《管理世界》2021年第7期。。

其次,在企業數字化轉型的技術手段與實現路徑方面。數字化轉型是一項復雜的系統工程,需要利用數字技術對其進行全方位、多角度、全鏈條的改造。制造企業數字化轉型類型劃分的邏輯框架包括橫向和縱向兩條邏輯線。縱向邏輯線是指“技術推動力”,包括橫向技術推動力和縱向技術推動力;橫向邏輯線是指“價值驅動力”,包括客戶體驗價值和流程優化價值,根據內、外力兩個維度,搭建制造企業數字化邏輯框架[1]張培、張苗苗:《制造企業數字化轉型類型與觸發機制》,《管理現代化》2020年第6期。。學者們認為企業數字化轉型的實現路徑存在多種方式,例如,組織內部學習及外部合作兩個方面開展[2]胡青:《企業數字化轉型的機制與績效》,《浙江學刊》2020年第2期。;數字化轉型的“借力型”“并驅型”“內驅型”“無力型”等觸發機制;從變革角度的研究發現在數字要素的驅動下,企業資源屬性和信息結構發生了根本性改變,引致數字化體系的企業邊界、市場基礎、組織結構、市場結構和價值實現相較于工業化體系產生了系統性變化[3]肖靜華:《企業跨體系數字化轉型與管理適應性變革》,《改革》2020年第4期。。有學者發現企業數字化轉型過程中存在顯著的同群效應[4]陳慶江、王彥萌、萬茂豐:《企業數字化轉型的同群效應及其影響因素研究》,《管理學報》2021年第5期。。考慮到不同類型企業或行業的特點,學者們針對不同類型的企業(如外貿企業[5]王樹柏、張勇:《外貿企業數字化轉型的機制、路徑與政策建議》,《國際貿易》2019年第9期。、保險企業、文化產業[6]黃蕊、徐倩、李雪威:《文化產業數字化轉型的演化博弈研究》,《財經理論與實踐》2021年第2期。、傳統企業[7]陳春花:《傳統企業數字化轉型能力體系構建研究》,《人民論壇·學術前沿》2019年第18期。、中小企業[8]劉濤、張夏恒:《我國中小企業數字化轉型現狀、問題及對策》,《貴州社會科學》2021年第2期。[9]胡青、徐夢周、程楊:《知識距離、協同能力與企業數字化轉型績效——基于浙江中小企業的多案例研究》,《江西財經大學學報》2021年第3期。等)的數字化轉型進行了更為具體的研究。

最后,在企業數字化轉型的評估體系與指標構建方面。理論上,對企業數字化轉型的量化分析主要有兩個方面:一方面是對企業數字化轉型進程進行衡量,主要通過構建數字化轉型評估方法衡量企業數字化轉型的水平,并判斷企業數字化轉型的成熟度[10]Calvino,F.,Criscuolo,C.,Marcolin L.,et al.,"A Taxonomy of Digital Intensive Sectors",OECD Science,Technology and Industry Working Papers,2018,(14),pp.1-48.;另一方面是對企業數字化轉型進行績效測算,結合計量模型,定量測算企業數字化轉型對于其勞動生產率、全要素生產率以及盈利水平等[11]Bartel,A.,Ichniowski,C.,Shaw,K.,"How Does Information Technology Affect Productivity?Plant-Level Comparisons of Product Innovation,Process Improvement,and Worker Skills",The quarterly journal of Economics,2007,122(4),pp.1721-1758.的提升作用。具體操作上,國家工業信息安全發展研究中心、中國工程院、中國信通院、OECD、德勤、IDC、西門子、麥肯錫、埃森哲等部門與研究機構都基于各自的評估范式以及研究方法,對企業數字化轉型水平進行了測度,例如國家工業信息安全發展研究中心構建了一套適用于制造業全局的兩化融合評估體系和評價方法,中國信通院依據增長核算的模型測算各部門的數字經濟增加值等。在具體測度上,學者們對不同類型企業的數字化轉型進行了更為具體的研究[12]楊瑛哲、黃光球、鄭皓天:《企業技術變遷路徑與轉型績效關系研究——基于中國制造企業的實證分析》,《統計與信息論壇》2018年第8期。,其中生產層面包括制造技術、生產流程,組織層面包括企業組織結構、人員構成等;也有從技術變革、組織變革和管理變革角度進行指標體系構建的分析[13]陳疇鏞、許敬涵:《制造企業數字化轉型能力評價體系及應用》,《科技管理研究》2020年第11期。,包括數字化基礎設施、數字化投入、數字化研發、數字化人才、生產數字化管理、業務數字化管理、財務數字化管理等多方面指標的合成。

綜上所述,現有研究圍繞企業數字化轉型的理論、測度和評價等相關內容做了大量探索,但對企業數字化轉型的影響因素和驅動機制等研究較為薄弱;企業數字化轉型驅動因素多從技術和經濟層面切入,對企業與政府、高校和科研院所的關聯關系以及企業行為因素的關注不足,難以全面揭示數字經濟時代企業核心戰略的決策邏輯和行為機理,研究方法方面采用問卷調查法從企業視角探究數字化轉型的研究鮮有涉及。

三、制造業企業數字化轉型的理論與問卷設計

1.制造業企業數字化轉型的理論分析

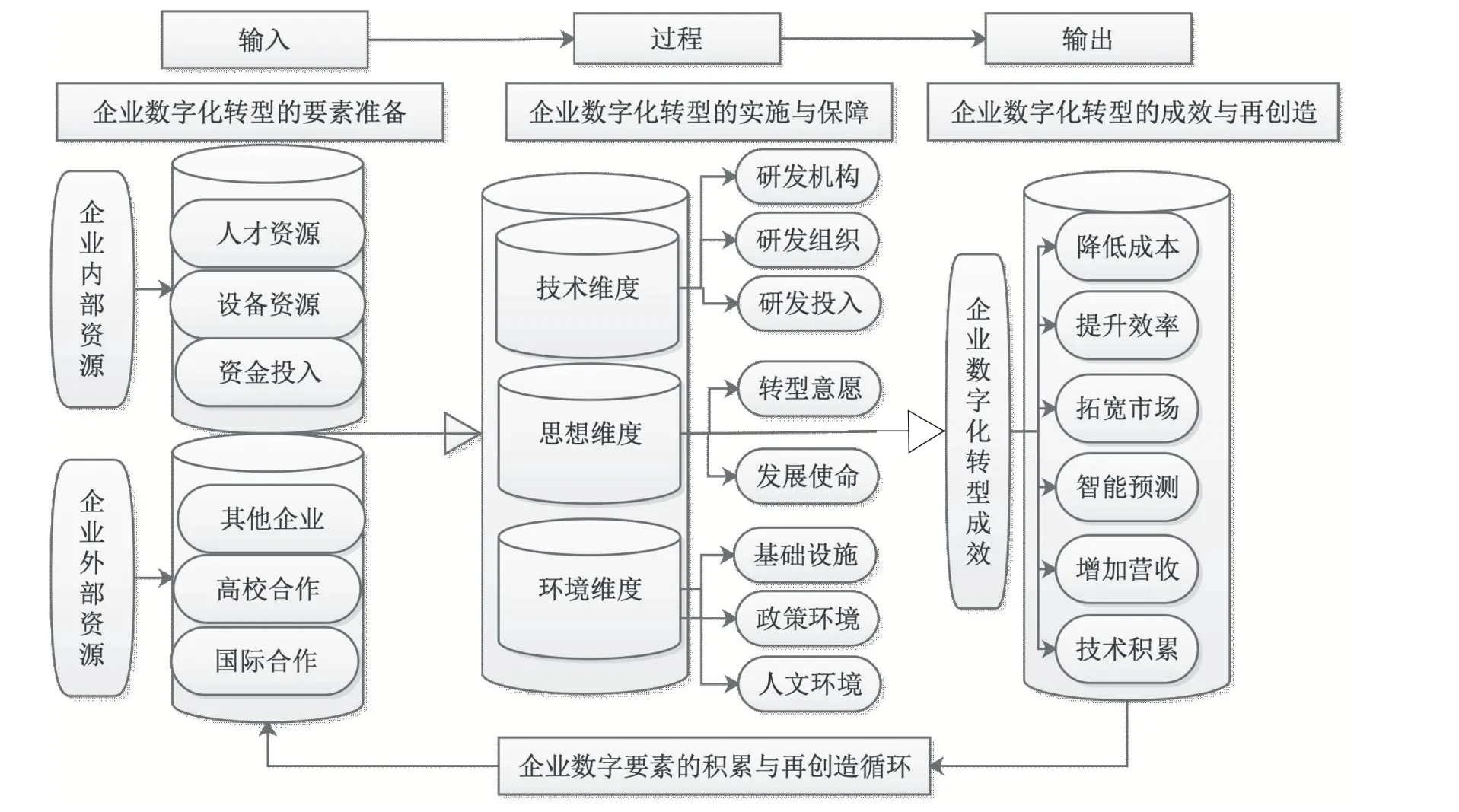

制造業企業的數字化轉型遵循“輸入—過程—輸出—再創造循環”的流程進行,其中輸入和輸出均構成企業數字經濟發展驅動因素(見圖1),分別屬于企業供給側因素與企業需求側因素。從數據要素在企業供給側的賦能情況來看,其作用主要是優化企業生產組織、資源配置與供應的方式,促使制造技術的智能化轉變;在需求側,企業數字化經濟轉型的作用體現在企業的成本降低、效率提升、市場拓寬等方面。數字化改變了企業的要素配置方式,驅動了生產方式、競爭格局、商業模式和國際貿易結構多重變革,推動了傳統產業結構重組和價值重組,扁平化、柔性化、網絡化、協同化、個性化動態服務的經營管理正在顛覆傳統生產經營方式。

圖1 制造業企業數字化轉型流程與影響的理論框架

在制造業企業數字化轉型的要素輸入階段,企業內部資源、外部資源的投入及內外部資源的整合是制造業企業數字化轉型的基礎[1]郭然原、毅軍:《服務型制造對制造業效率的影響機制研究》,《科學學研究》2020年第3期。。其中,內部資源是企業數字化轉型的前提,它具有異質性、難以模仿性且投入產出效率較高等特點,在企業數字化轉型中能夠發揮中流砥柱作用。企業的內部資源主要包括人才資源、設備投入和資金投入。企業的外部資源主要包括其他先進企業的成功經驗與技術,與高校的合作以及國際合作等。當制造業企業進入數字化轉型階段時,技術維度、思想維度和環境維度將從不同角度成為企業數字化轉型的保障。技術維度由企業的研發機構、研發組織和研發投入支撐,開發數字化轉型的核心技術,包括大數據、云計算、5G、人工智能、物聯網、區塊鏈、3D打印等并將智能技術應用于生產線、倉儲、物流和軟件等領域;“思想維度”主要包括企業數字化轉型意愿、企業發展使命以及企業家價值觀,是企業數字化轉型過程中的重要一環;環境維度為企業數字化轉型提供外部保障,主要有完善的數字基礎設施、政策環境與人文環境。技術、思想和環境三維度的變革與支撐將最終保障制造業企業完成數字化轉型升級。成功實現數字化轉型的企業將獲得成本降低、效率提升、市場拓寬、營收增加等具體成效,其數字化轉型過程中積累的數字化技術與智能預測等場景能力,將成為企業內部資源促進企業進入再創造的良性循環,從而擴大企業規模,提升企業影響力。

2.制造業企業數字化轉型的問卷設計

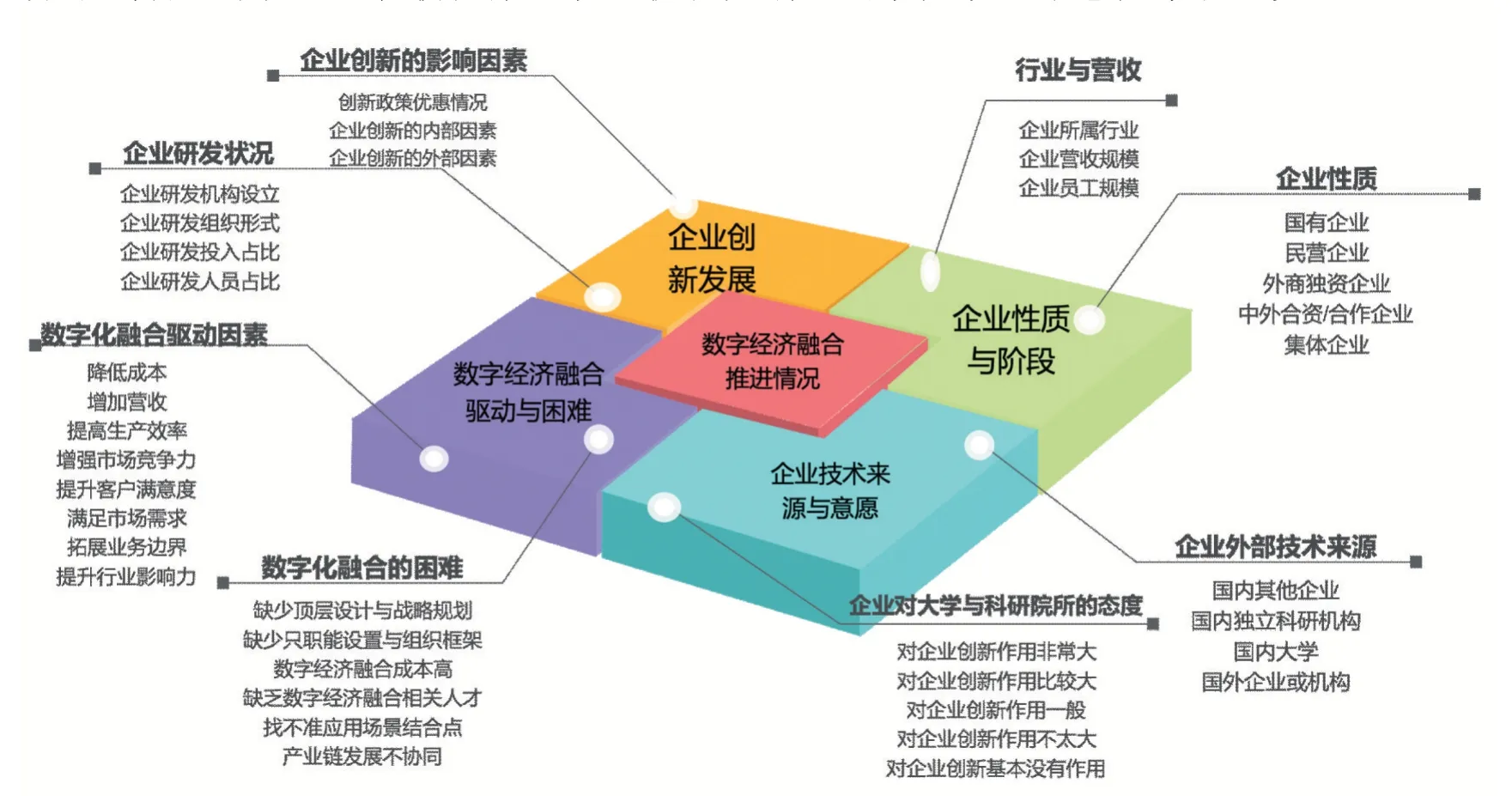

本次調查問卷的設計基于企業創新發展相關理論,釆用李克特量表法對問題選項進行設置計分,通過分層抽樣方法,對江蘇省有代表性和典型性的企業進行調研,基于企業性質、企業所處創新發展階段等,對企業數字化轉型的影響與驅動因素進行分析,同時對企業數字化轉型中面臨的困難與挑戰進行了系統研究。問卷采用線上問卷形式,從2021年5月15日到2021年6月1日共回收1830份。在被調查的樣本構成方面,既有成立10年以上的制造業企業,也有成立一年以內的新生力量,且包含各種所有制形式,但大多為民營企業(占比近80%)。

問卷主要包括企業性質、企業科技研發情況、企業外部技術獲取、企業規模水平、企業數字化轉型的發展驅動因素以及企業在數字化轉型過程中存在的困難等方面。這些因素可以分為3類:其一,企業的規模水平、性質、所在地區屬于企業的屬性變量;其二,企業的科技研發情況、外部技術獲取情況屬于企業自身發展變量;其三,企業認為的數字經濟發展驅動因素與困難屬于主觀認知。本研究從供給與需求雙側設計選項,對企業數字經濟的應用驅動因素進行分析。從供給側看,數據要素賦能企業主要是通過影響企業生產組織、資源配置與供應方式,促使制造技術的智能化轉變;從需求側看,數字經濟的融合發展側重于用戶價值體現、交易便利化、體驗場景化、交互動態化等方面(見圖2)。

圖2 企業數字化轉型的關聯因素

四、制造業企業數字化轉型的問卷結果分析

1.制造業企業數字化轉型的基本特征

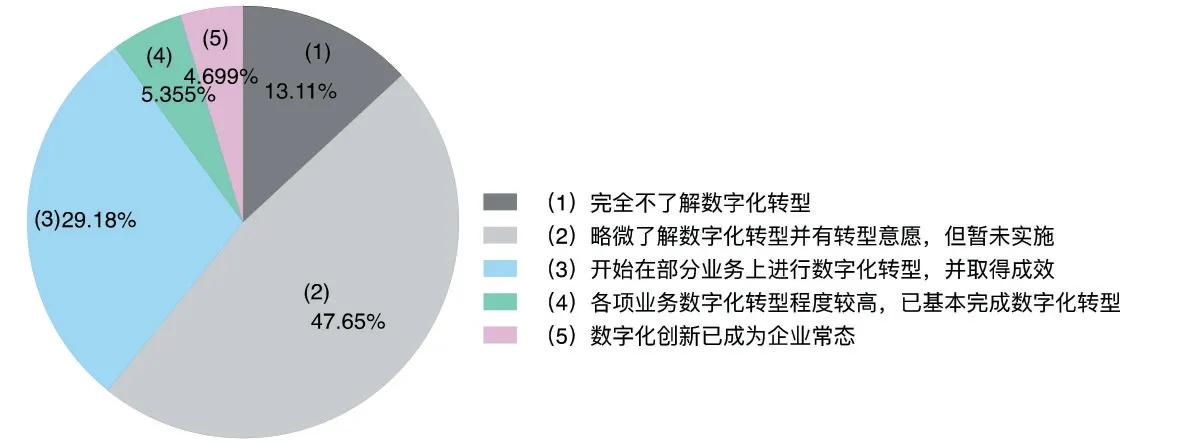

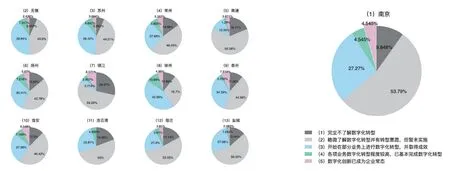

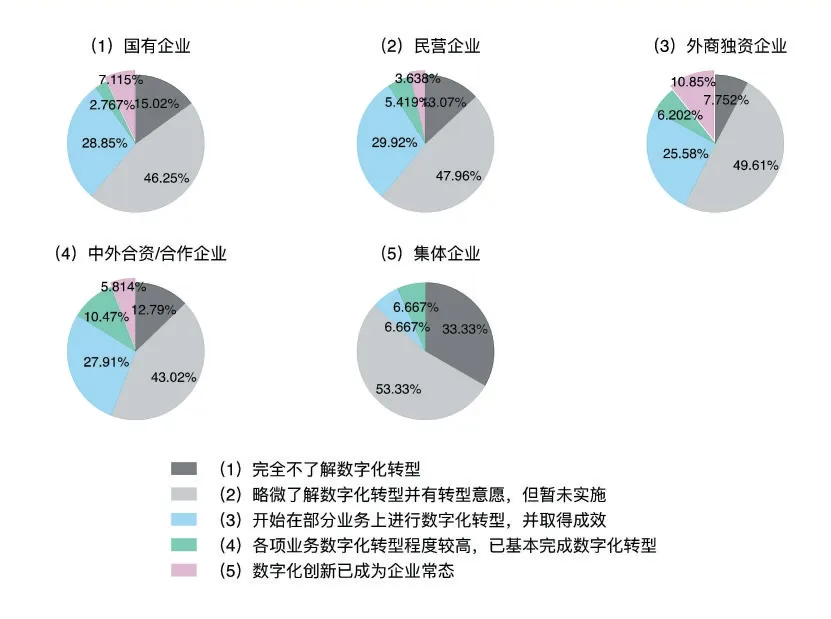

一是企業數字化轉型整體處于起步階段。超過60%的企業未開展數字化轉型,且13.11%的受訪企業完全不了解數字化轉型,完成數字化轉型的企業僅約10%左右(見圖3)。二是企業數字化發展領域較為廣泛。受訪企業中有718家企業展開了數字化轉型的具體操作,其中使用智能管理系統、軟件改造生產的企業占比61.28%;對檢測、裝配等生產車間進行智能化改造的企業占比也接近50%;直接引入智能生產線的為274家,占比38%;使用物聯網等技術實現遠程管理占比37%。三是“提升生產服務效率”是企業數字化轉型最主要的驅動因素。73.33%的企業認為數字化轉型能夠提升生產和服務效率;選擇了能夠大幅降低成本的企業占比44.75%;另外分別有40.22%、27.76%、18.74%、16.01%、10.27%的企業選擇了增加市場競爭力、有效增加營業收入、提高客戶滿意度和忠誠度、滿足市場需求、提升行業影響力。四是人才緊缺與成本較高是數字化轉型面臨的突出問題。受訪企業中有909家企業反映數字化轉型缺少相關人才,占比接近50%;有46.78%企業反映數字化轉型成本太高、38.31%企業反映數字化轉型缺少頂層設計和戰略規劃;23.33%企業認為企業組織架構和職能設置無法有效推進相關工作;選擇產業鏈上下游企業數字化程度不協調的企業也有295家,占比16.12%。

圖3 企業數字化轉型意愿和推進情況

2.制造業企業數字化轉型的地區差異分析

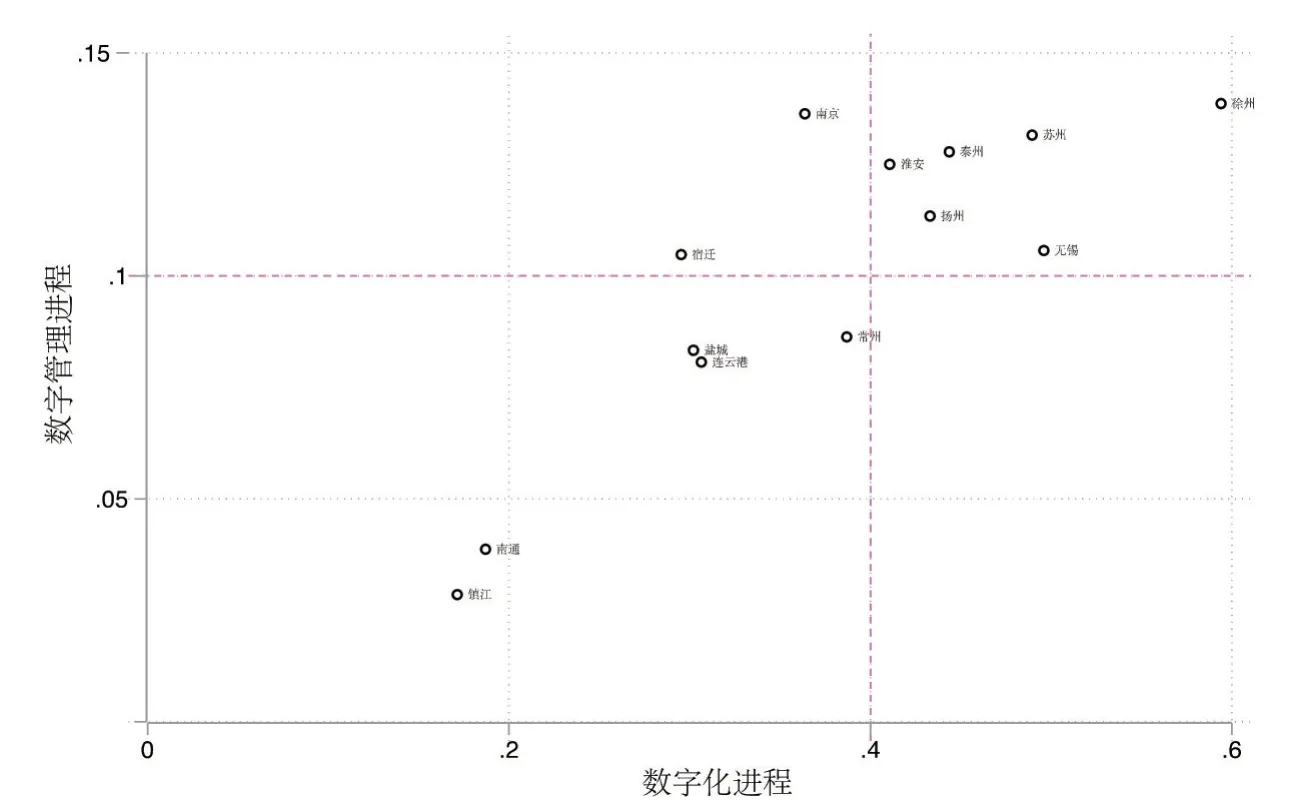

從圖4可以發現,徐州企業數字化轉型的程度最高,接近60%,無錫、蘇州等地企業數字化轉型程度較高,接近50%,相比而言,南通、鎮江等地僅為20%以下。圖5中,橫軸為企業數字經濟進程(以開展數字化轉型企業占比衡量),縱軸為數字化轉型管理部門設立占比,代表數字管理進程情況。可以看出,江蘇省13個地級市的分布情況可以分為4個象限,其中在第一象限的城市分別為徐州、蘇州、無錫、泰州、揚州和淮安,這6個城市在新一代數字化轉型方面走在前列,位于第二象限的為南京和宿遷,在數字管理運營方面成效顯著,第三象限的5個城市鎮江、南通、鹽城、連云港和常州則在數字化轉型方面有較大提升空間。

圖4 江蘇省不同城市企業數字化轉型工作推進情況

圖5 江蘇省各城市企業數字化進程與數字管理進程開展比例

3.企業數字化轉型的關聯因素分析

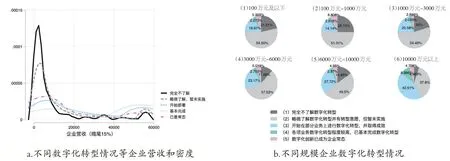

(1)企業發展規模與數字化轉型相互促進。從圖6a可以看出,對于未展開數字化轉型的企業,其主營業務收入分布的核密度圖在較低區域有很高的峰值,展開了數字化轉型的企業其主營業務收入的核密度分布曲線較為平坦。同時,展開轉型的企業在低營收部分出現一個峰值,但遠遠小于未展開轉型的企業;展開轉型的企業在高營收部分的峰值則高于未展開企業在高營收處的峰值。因此,數字經濟轉型開展與主營業務收入的高低有一定相關性。從圖6b可以看出,不同主營業務收入類別下企業數字經濟轉型開展的情況不同,其中主營業務收入在100萬元及以下、100萬元~1000萬元、1000萬元~3000萬元、3000萬元~6000萬元、6000萬元~1億元以及1億元以上的企業中未展開數字經濟融合推進工作的比例分別是75.76%、76.44%、74.49%、69.11%、64.35%和42.80%,呈現遞減的趨勢,即主營業務收入越高的企業會更積極地推進數字化轉型工作。企業人員規模也存在類似規律。調查發現企業規模與數字經濟融合程度呈現顯著的正相關關系,并且兩者能夠形成良性循環、相互促進。

圖6 企業數字化轉型意愿密度與分布

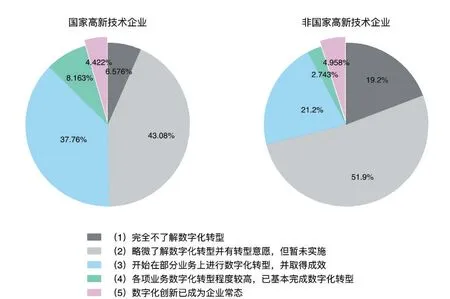

(2)技術水平與技術投入越高的企業數字化轉型越深入。第一,在受訪的1830家企業中,國家高新技術企業882家,非國家高新技術企業948家,分別占比48.20%和51.80%,從比例上看這兩類企業在分布上較為平均。從圖7可看出國家高新技術企業的數字經濟融合工作開展比率遠遠高于非國家高新技術企業。第二,設立了技術中心的企業在數字化轉型進程中走在前列,并且不論是國家級、省級還是市級,其開展數字化轉型的占比相對于沒有設立的企業要高很多(見表1)。第三,研發支出越高的企業數字經濟開展情況越好。研發支出占營業收入1%以下的516家企業中有80%的企業沒有開展數字化轉型;而研發支出占比超過10%的157家企業中,有10%的企業數字化創新已成為常態,為各類企業中程度最高。

圖7 是否為國家高新技術企業其數字經濟融合工作開展情況

表1 企業研發機構設立、研發支出情況與企業數字經濟開展的關聯

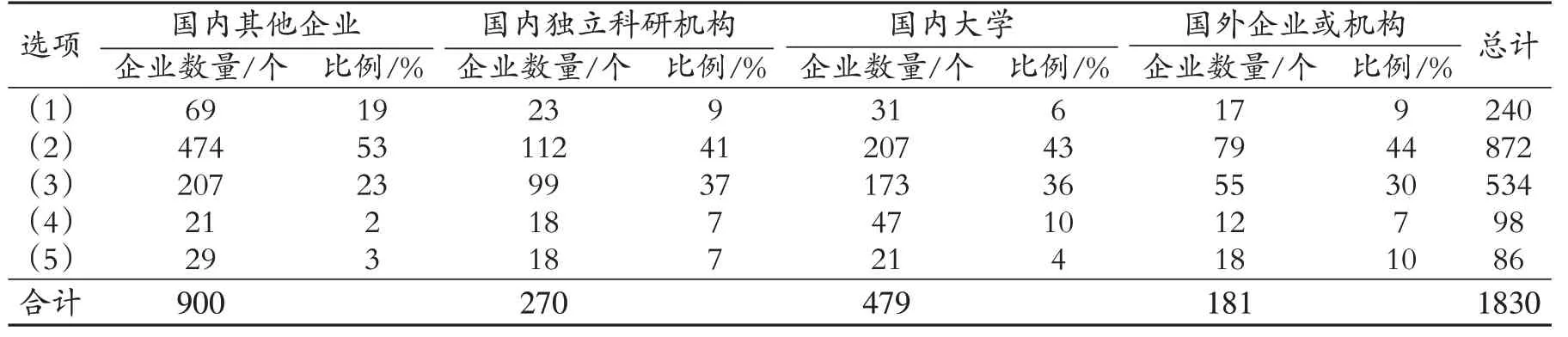

3.企業所有制、企業外部技術來源與數字經濟轉型關聯情況。從受訪企業反映的情況看,國有企業、民營企業和中外合資企業的數字經濟開展情況差異不大;外商獨資企業中數字化創新占比最高,達到10.85%;而集體企業的數字經濟融合工作開展最不理想(見圖8)。從表2中可以看出企業外部技術來自國內其他企業的,其數字化轉型的推進情況要明顯弱于外部技術來自國內外機構以及國內大學的。企業的外部技術來源以及合作方式與企業數字化轉型有著很強的相關性,僅僅以其他企業為外部技術來源的企業在這方面還非常薄弱,而選擇科研機構、國內大學等作為合作和外部技術來源的企業在這方面要明顯強于國內其他企業合作的方式。

表2 企業外部技術來源情況與數字化轉型開展關聯分析

圖8 不同所有制企業其數字經濟融合工作開展情況

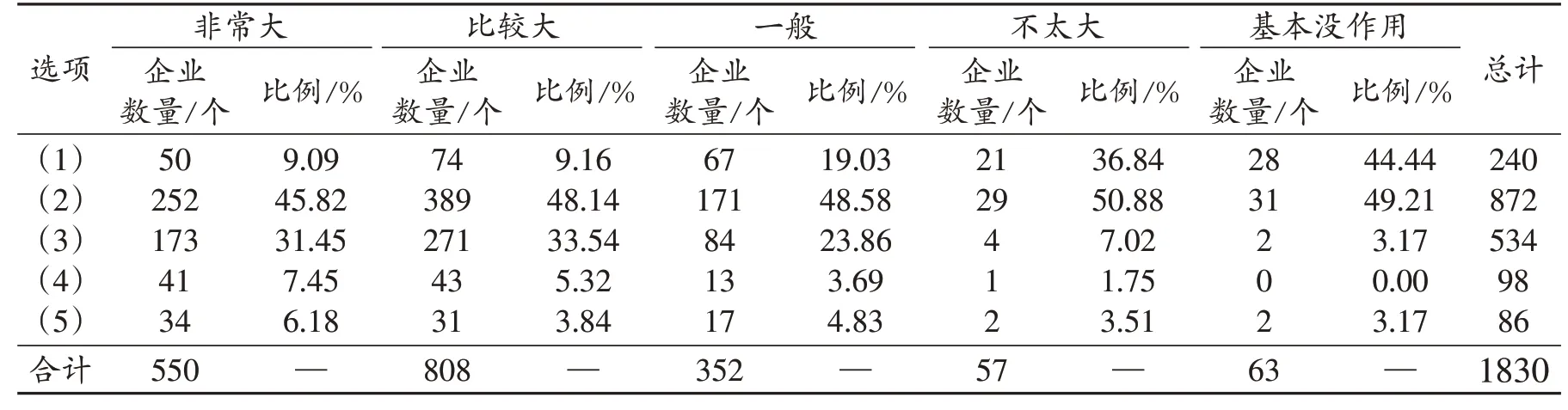

(4)與科研機構、大學合作程度越緊密,數字經濟融合程度越高。表3顯示,企業對于科研機構和國內大學合作作用的認識與企業數字化轉型的推進情況有著非常強的關聯關系。認為與科研機構和大學合作作用不太大的企業沒有展開數字化轉型的比例高達87%。相反,認為其作用非常大的550家企業中沒有開展數字化轉型的比例要遠小于上述兩類企業,僅為54%左右。

表3 對與科研機構、大學合作作用認可情況與企業數字化轉型關聯情況

結合企業選擇在數字化轉型過程中面臨突出問題的選項,1830家企業中有909家選擇了缺少數字化相關人才,這個占比接近一半。數字經濟的發展需要掌握大數據概論、大數據技術架構與實踐、人工智能與機器學習、云計算、區塊鏈等數字前沿知識的人才,特別是對數學、物理、信息技術等基礎學科有著較高的要求,而對于基礎學科的研究工作并不是大多數企業所擅長的,高校和科研院所則在基礎學科研究方面更有優勢,因此如果一個企業不關注甚至認為與高校和科研院所的合作是完全沒有作用的,這很可能導致其在數字化轉型道路上處于落后的位置。

五、企業數字化轉型的影響因素及模型檢驗

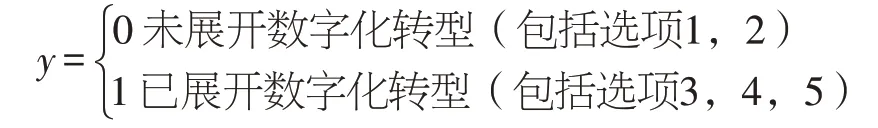

1.多元Logit模型估計

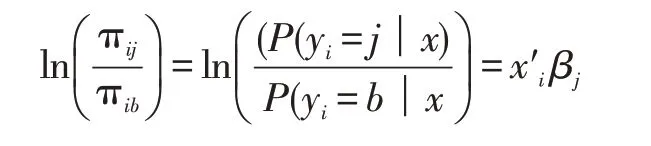

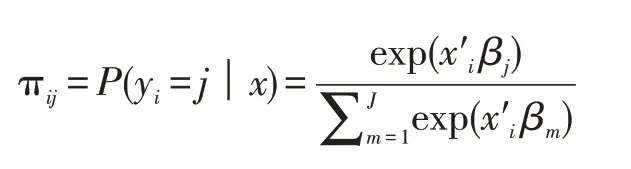

對問卷中企業數字經濟融合推進情況的5個選項,選用Mlogit模型對不同企業性質、行為與態度對于數字化轉型推進的誘發效應的差異性進行分析。模型的設定如下:

其中,設定j為類別變量包含的種類總數,在本研究中,j=5,分別為企業對數字化轉型了解與推進情況的5個選項,b為選定的基準組,此處設定選項(3)“開始在部分業務上進行數字化轉型,并取得成效”作為基準組,當j=b時,等式左邊為ln1=0,則βb=0。即某種選擇相對自己的log-odds(勝算比)始終為0,則該組別對應的任何解釋變量系數也必然為0。通過求解這j個方程,可以得到每種選擇的預測概率:

表4中被解釋變量企業數字化開展情況以選項(3)為基準,解釋變量也都以類別變量進行回歸,其中基準組以每個問題中的第一個選項為準。為了給出更有意義的回歸系數勝算比(odds ratio),結合前述統計特征,數字化基本完成或者已成為常態的企業相對較少,因此在觀察表4的計量結果時可以主要關注哪些類型的企業更可能沒有開展數字化轉型或者完全不了解數字化轉型。表4中的回歸系數顯示出5%水平以上顯著度的關系中,例如所屬城市中完全不了解數字化轉型,鎮江為4%水平上顯著,且勝算比為6.37,也就是說,與南京相比,鎮江企業完全不了解數字化轉型的情況相較于在某些領域展開數字化轉型而言的概率達到了6.37倍。再以研發經費為例,研發經費占主營業務收入比例在1%~3%、3%~5%、5%~10%以及10%以上的回歸系數都在1%顯著度上顯著,并且勝算比隨著研究經費占比的提升大致呈現下降趨勢,且都小于1,也就是說研發經費更高的企業更不可能完全不了解數字經濟轉型情況。其他的顯著性情況基本與前述統計性特征吻合,統計特征所得到的基本結論能夠得到計量回歸結果的驗證,計量結果給出了更為科學和精準的判斷。

從具體回歸結果來看:第一,企業所屬城市不顯著地影響企業數字化轉型在表4中得到驗證,與南京相比,鎮江、徐州和南通具有顯著性,鎮江的企業在5%顯著度上更可能完全不了解數字化轉型,并且與南京相比企業完全不了解數字化轉型的概率達到了6.37倍,南通也在10%和5%的顯著度上更可能完全不了解數字化轉型以及暫未開展數字化轉型。而徐州與南京相比,暫未展開數字化轉型的企業概率只有0.43倍,且在1%水平上顯著。

表4 企業數字化轉型意愿與推進情況的Mlogit模型計量結果

第二,從企業所有制對企業數字化轉型推進情況的影響來看,民營企業、中外合資企業和集體企業并不好于國有企業,反而其完全不了解數字化轉型的概率更高,特別是集體企業完全不了解數字化轉型的概率是國有企業的16.68倍。

第三,從企業營收規模與數字化轉型情況的關聯來看,前述統計特征得到了非常好的驗證,營收在10000萬元以上的企業在1%顯著性上更加不可能完全不了解或者暫未展開數字化轉型,其概率只有100萬元以下營收企業的0.18倍和0.36倍。

第四,研發投入影響企業數字化轉型進程,與研發投入1%以下的企業相比,研發投入在1%~3%、3%~5%、5%~10%和10%以上的企業未展開數字化轉型的概率更低,且顯著度均在1%水平,未展開數字化轉型選項的勝算比也隨著研發投入的增加逐步降低。

第五,對大學和科研機構的認可度影響企業數字化轉型的進程,與對大學和科研院所認可度非常高的企業相比,認可度更低的企業未推進數字化轉型的概率更高,且勝算比隨著認可度的降低而大幅提升,認為大學和科研機構基本沒有作用的企業其完全不了解數字化轉型的概率是認為其作用非常大的企業的21.13倍,暫未展開的概率也達到了6.6倍。綜上所述,本文的問卷調研通過統計特征分析和計量回歸結果得到了一致的結論。

圖9展示了Mlogit計量結果部分樣本的預測情況。所選擇的預測選項為完全不了解數字化轉型,圖形基本與統計特征相吻合,例如企業近3年研發經費占主營業務收入比例隨著研發經費的提高,選擇完全不了解數字化的概率逐漸降低;隨著企業對與科研機構、大學合作對企業自主創新作用的認可度下降,其可能完全不了解數字化轉型的概率也大幅提升。

圖9 樣本內預測概率的圖形展示

2.二元Logit模型估計

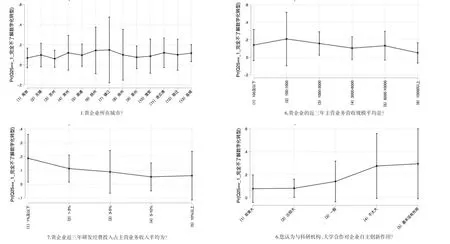

企業對數字化融合發展推進情況的五類選擇可以分為兩大類:一大類是已開展數字化轉型工作,另一大類是未展開數字化轉型工作。

將被解釋變量轉化為二分0,1變量后,可以將模型由多元logit簡化為二元logit模型。二元邏輯斯蒂回歸(Binary Logistic Regression)模型是一種非線性分類的統計方法,適用于因變量中存在定性指標的問題,簡化后的二元Logit模型回歸結果見表5。

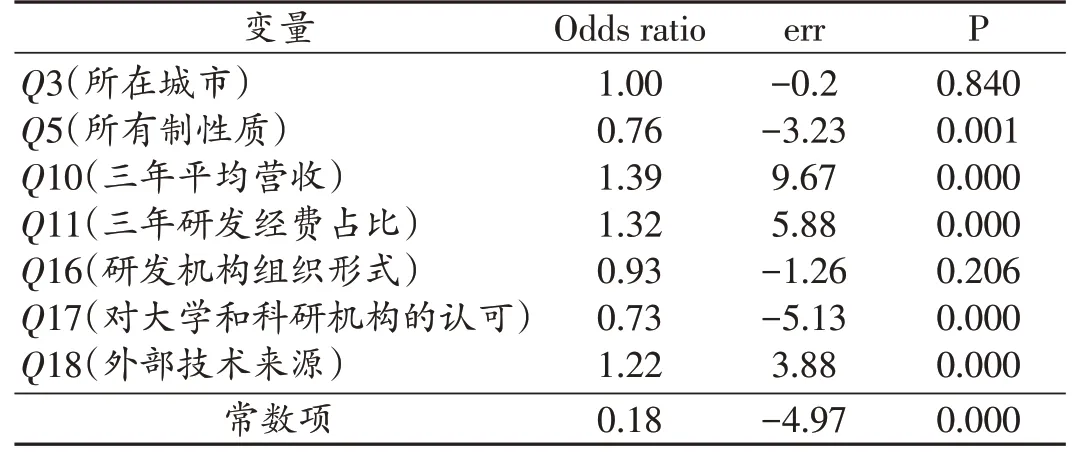

表5 企業數字化轉型情況的Logit模型計量結果

表5的回歸結果中并未將解釋變量再進行分類化,重點看變量的P值以判斷各被解釋變量與企業是否進行了數字化轉型有顯著關聯。可以看出,除了Q3(所在城市)和Q16(企業研發機構的組織形式)其余解釋變量均在1%水平上與企業是否進行了數字化融合發展有顯著關聯。

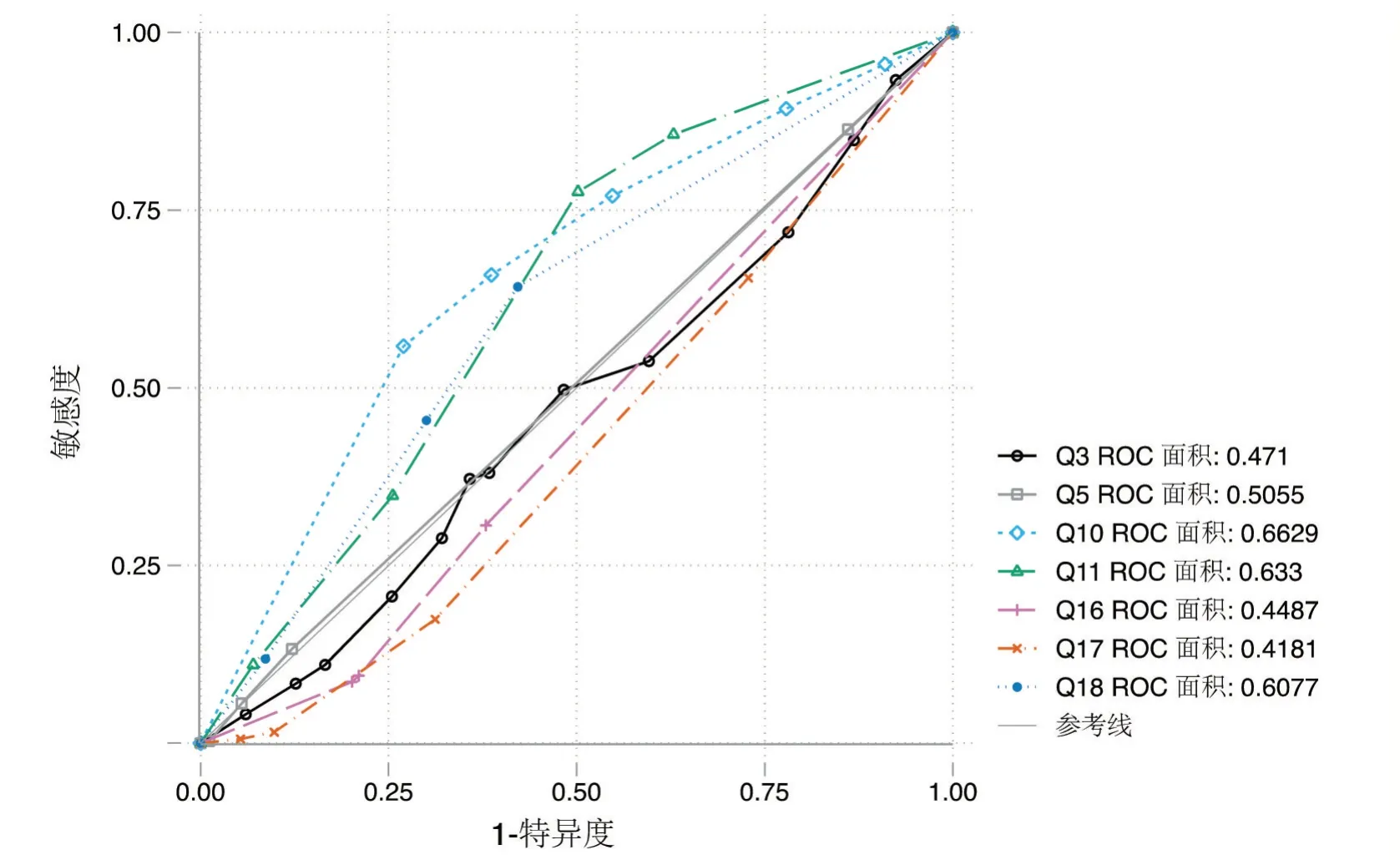

采用二元Logistic回歸分析得出的結果是否與現實具有較高的一致性需要進一步檢驗。由于Logistic回歸不像其他回歸方法還可以用R2對回歸效果進行分析,因此本研究使用ROC(Relative Operating Characteristics)方法對Logistic回歸結果進行檢驗。在比較不同的分類模型時,可以將每個模型的ROC曲線都畫出來,比較曲線下面積Area under the Curve of ROC(AUC ROC)作為模型優劣的指標。當0.5<AUC<1,說明模型的擬合程度較好。

圖10為ROC受試者工作特征曲線,其中敏感度(真陽性率)為Y軸,1-特異度(假陽性率)為X軸。通過圖10可以進一步驗證前文的結論,Q5,Q10,Q11,Q18的ROC面積均大于0.5。這一結果驗證了表5所展示的二元logit模型回歸的擬合程度較好,且企業所有制性質、主營業務收入、研發投入占比、對大學和科研機構的認可度以及外部技術來源等因素對于企業數字化轉型與否具有很強的關聯性。

圖10 企業是否進行數字化轉型的ROC曲線

五、結論與啟示

基于以上統計特征與計量分析可以得到如下結論:企業數字化轉型整體仍處于起步階段,企業數字化融合開展領域較為豐富,提升生產服務效率是企業數字化轉型的主要驅動力,人才與成本是數字化轉型面臨的突出問題。從區域層面看,不同地區企業數字經濟與實體經濟融合發展程度差異較大,需進一步從頂層設計方面予以推進;從企業內部看,企業的規模成長與數字化轉型是一個雙向耦合互動的過程,企業數字化轉型能促進企業快速發展,同時企業規模的擴大在一定程度上也有助于深入推進數字化;從企業研發與合作方面來看,企業的研發支出是數字化轉型的重要基礎動力,企業與科研機構的合作對于推進數字經濟融合至關重要,對研究機構的認可程度與企業數字化轉型意愿呈顯著正相關關系。基于此,應在以下幾個方面予以重視。

第一,加快數字經濟專門人才與跨學科人才培養。目前,中國數字化人才主要集中在產品研發領域,而智能制造、數字營銷、組織管理、大數據深度分析等方面存在較大人才缺口,兼具大數據知識與制造業行業專業知識的跨學科人才更是緊缺。因此:一是加強數字人才建設。實施數字經濟專項引進計劃、鼓勵企業自主引進數字經濟高端人才和參加由政府組織的赴外招聘活動以及引進數字經濟高校畢業生。鼓勵和支持有條件的學校加強跨學科領域的數字經濟人才培養。二是進一步完善數字經濟人才培育機制。支持市場力量參與,加大數字技術的人才培訓力度。如以新興數字經濟企業為重點,聯合高校、知名企業或培訓機構開設數字經濟培訓班,集中選送企業數字經濟專業人才和中高級管理人才進行學習深造,提升能力和素養。強化高校人才定向委托培養機制,支持企業與院校合作建立數字經濟實踐實訓基地,并對管理規范、成績突出的給予獎勵。三是進一步完善人才引進政策,優化數字經濟人才發展環境。在人才落戶優惠政策和購房租房補貼上發力,提升數字經濟專業人才吸引力和支持精準度。對于“卡脖子”型人才,可以探索“揭榜掛帥”政策,進一步解決人才子女的教育、醫療等問題。

第二,發揮企業數字化轉型的集聚效應。研發投入、與科研院所的合作等是促進數字化轉型的重要動力。一是需打造數字經濟產業集群。鼓勵各地加快數字經濟布局,摸清各地頭部企業和“隱形冠軍”底數,支持相關企業做大做強,加大對數字經濟重點項目招引工作的支持力度,支持對事關全局的骨干企業、關鍵領域實施“一業一策”“一企一策”。著力推動數字經濟園區和特色小鎮建設,加快打造世界級數字經濟產業集群。二是推動上下游企業齊頭并進。發揮典型示范引領作用,積極開展數字經濟優秀案例征集評選活動,進行營業收入“百強”和高成長企業“百家”的“雙百”評定工作,引導優秀數字經濟企業和高校、科研院所積極開展交流與合作,擴大培優育強工作成效。如選擇物聯網、新能源汽車、集成電路等戰略性新興產業,引導頭部企業聯合高校研發機構、行業上下游組建創新聯合體,政產學研聯動開展關鍵核心技術攻關。三是搭建共性技術研發平臺。發展工業互聯網,提升中小企業創新能力和專業化水平。以工業互聯網的連接為導向,共建和推廣“產業大腦”開放平臺,將服務商、生產企業、供應商無縫對接和聯動。以工業互聯網作為共性技術平臺服務于產業數字化,支撐數字經濟創新發展,推動數字經濟進一步向實體經濟更多行業、更多場景延伸。

第三,完善企業數字化轉型的配套機制。數字經濟涉及行業范圍廣,是一種新經濟形態、融合型經濟,要高標準健全數字經濟配套機制體制。一是要推進數字經濟深度融合標準化和規范化。組織開展數字經濟領域技術攻關,引導重點企業參與各領域標準研制,重點推動物聯網、工業互聯網、車聯網等細分領域國際和國家標準的研判。二是進一步健全數字經濟統計體系。各地應明確數字經濟產業的邊界劃分,加強產業指導目錄的編制研究。按照國家數字經濟統計分類標準,各地數字經濟產業相關廳局應會同統計局建立健全數字經濟的統計分類目錄、運行監測體系和其他相關指標體系。三是建立數據安全屏障。強化全域性的城市數據安全防護體系建設,推動數據治理體系和治理能力現代化。加強數據安全等級防護和關鍵信息基礎設施安全保護工作,進一步提升數據安全防護能力。在金融網絡安全領域,嚴格落實金融機構的網絡安全主體責任,加強人員和產品服務安全管理,確保數據安全、供應鏈安全。