城郊型社區治理中“項目引領型”政社協同治理模式的構建

——基于L區社會組織服務中心運營項目實踐

孫 華 曹 婷

一、問題的提出

近年來,隨著政府職能轉移的加快與政府購買服務力度的加大,在社區治理領域,地方政府與社會組織關系發生了深刻轉變。一段時間以來,地方政府通過公開招標、定向委托、邀標等形式向社會組織購買服務,鼓勵并引導其積極參與社區治理,使社區治理主體由傳統的單一地方政府轉化為地方政府與社會組織,地方政府與社會組織關系開始成為社區治理體系研究的重要問題。

關于兩者之間關系,王名教授根據各地早期開展的合作治理實踐,將其分為三種:依附型關系、獨立型關系、伙伴型關系。在政府向社會組織購買服務產生之后,大部分學者認為在社會治理中,政府與社會組織之間是一種平等合作的伙伴型關系,并展開研究,構建了諸多政府與社會組織合作關系模式或機制。彭少峰教授基于一項上海市的抽樣調查發現,將兩者關系劃分為依附式合作、獨立式合作、獨立不合作三種,并認為目前政府與社會組織只是形式上的合作伙伴關系,實質還是一種依附與合作并存的依附式合作關系。

十九大明確指出要“加強社區治理體系建設,推動社會治理重心向基層下移,發揮社會組織作用,實現政府治理和社會調節、居民自治良性互動”。十九屆四中全會再次強調“發揮社會組織等作用、構建基層社會治理新格局”。國家對社會組織參與基層社會治理的作用認識不斷深化,對社會組織的定位越來越明確,即在黨委領導下,協同政府部門,參與社會治理。近期田家華等學者在研究社區環境治理中將地方政府與社會組織關系界定為“協同增效合作”,即提出構建社區環境治理中政社協同增效合作機制。

未來,為促進政社良性合作,提高治理績效,尋求協同增效的合作策略(如政府對社會組織的賦權增能),將成為重塑政社關系的改革趨向。

目前,中國關于社區治理領域的政社合作研究多是針對城市社區,對農村社區尤其是城郊社區的研究較少。本文將政社合作關系界定為地方政府和社會組織為解決城郊社區治理問題的合作和協同,即政社協同,通過L區社會組織服務中心項目運作實踐,分析研究城郊型社區政社協同治理的路徑與機制,探索政社合作的關系模式,提出項目引領型“政社協同”模式構建。

二、理論支撐:合作治理理論

合作治理是近年在西方國家尤其是美國出現的旨在解決跨域跨部門公共問題的一種新治理形式。它是基于后現代社會面臨的公共事務的復雜性與不確定性以及轉型社會對資源相互依賴的需求應運而生的,衍生于20世紀90年代后興起的治理理論,蘊涵了自由平等、多元合作、民主協商以及國家權力向社會回歸等價值原則,回應了市場失靈、政府失靈以及志愿失靈。西方有學者把合作治理視為“為了實現一個公共目的,使人們有建設性地參與跨公共部門、跨不同層級政府、和/或跨公共、私人、公民團體的,公共政策制定和管理的過程和結構”。

我國學者中對合作治理研究最多的是張康之教授。張康之教授在對歷史中的社會治理模式展開辨析觀的基礎上區分了三種不同的社會治理模式,即參與治理、社會自治和合作治理,并認為后者依次是對前兩者的超越。蔡嵐教授對西方合作治理的定義進行梳理研究時總結有三個相同點:合作治理是一個集體的、平等的決策過程;合作治理強調用協商的方法來解決跨部門問題;合作治理以共識為導向,以各利益相關方都相對滿意的決策方案為目標。朱曉紅教授認為合作治理理論(Collaborative Governance)強調多元權力主體的合作共治,而在這個過程中,多元主體間的權力分配、資源共享與責任分擔則是實現共治的制度保障。

將合作治理應用于社區領域就變成了社區合作治理,簡單來說是指社區中各種類型的組織之間、組織與個體之間聯合互動以解決社區共同問題和實現共同目標的過程。我們這里探討的社區合作治理是地方政府(L區民政局)與專業社會組織(S社工機構)的合作,即政社合作。

三、政社合作的興起

L區位于N市南部,秦淮源頭發源地,獨具水鄉風韻、田園風光、山地風貌的特點。區域面積1067.26平方公里,下轄永陽、柘塘、東屏、洪藍、石湫5個街道,白馬、和鳳、晶橋3個鎮,共有73個居委會、39個村委會。隨著城市化、工業化進程的加快,近幾年L區在城市規劃上有了重大調整,土地被開發、房屋被拆遷,村民被集體搬遷,新的社區不斷形成,農民戶籍身份和生產生活方式發生巨大變化,很多社區變成了城郊型社區。所謂城郊型社區,目前學術界沒有確切的定義。本文所說的城郊型社區是指隨著城市化、工業化發展,原來傳統的村落地域空間和村民生產生活方式發生很大變化,呈現出村落城鎮化、鄉村工業化和農民市民化的新趨勢的居住區,主要包括城郊村、工業園區村以及城中村。L區的城郊型社區有幾個特點。首先,社區治理主體單一,社會組織數量少且弱。2017年6月前,L區僅有603家社會組織,其中民辦非企業單位433家,社會團體169家,基金會1家,而且很多是“僵尸組織”,個別鎮幾乎沒有社會組織。在這些社會組織中專業人才缺乏、服務內容單一、專業化水平較低,在為民服務中發揮的作用不明顯,另外政府推進購買公共服務不足,購買政策和資金不到位,監管不力。其次,社區治理方式行政化傾向嚴重,政府職能沒有及時轉變,還停留在自上而下的行政管理模式,沒有從管理到服務的意識轉變。最后,治理主體單一和行政化手段導致居民的參與性較弱,缺乏參與意識和參與能力。

為積極探索解決上述問題,更好地推動L區社會組織發展,助力基層社會治理,2017年6月,L區民政局通過公開招標向S社工機構購買樞紐型社會組織服務,由S社工機構運作L區社會組織服務中心項目。S社工機構圍繞“社會組織培育發展、社會工作人才隊伍建設、社區治理服務創新”三條主線開展相關工作,致力于推動社會組織加強自身能力建設、壯大專業社會工作人才隊伍、建立并完善以“創新政府購買社區服務機制,加強和完善社區治理”為主題的國家實驗區建設工作。

四、政社合作治理實踐

兩年多來,L區民政局和S社工機構雙方在黨建引領下區級平臺運營新提升、需求導向下的購買服務新機制成立、項目牽引下的社會組織新發展、專業指導下的社工隊伍建設新進步等方面進行了協同治理路徑探索。

(一)堅持黨建引領下的區級平臺運營新提升

1.黨建服務。例如,結合全國實驗區建設工作,探索社會組織黨建模式,積極推進社會組織黨建發展,在區委區政府、區民政局的關心指導下,開展包括走訪調研、平臺搭建、組織籌建、機制創建、活動聯建等。

2.統籌指導。以“溧質水韻,初心使命”為主題,著力為社會組織發展和社區服務創新集聚資源和活力,包括接待區內外領導、社會組織等參訪,加強與外來參訪社會組織的交流學習;對全區社會組織監管監測、實地走訪、資源鏈接、交流咨詢等,組織轄區社會組織外出參訪,學習項目運作的優秀經驗做法等;委托第三方招標公司進行項目發布、招標立項。

3.宣傳推介。探索建立維護“L區社會組織服務中心”微信公眾號、“L區民政志愿服務平臺”網站,組建包括各種專項微信群、QQ群,編印“聚焦三社聯動,助‘溧’社區治理”主題宣傳折頁、“L區社會組織抗疫故事集錦”,設計制作L區社會組織服務中心文創產品等多種宣傳推介方式。

(二)建立需求導向下的購買服務新機制

1.公益創投。開展包括市區街社公益創投項目的監管監測。探索形成“月評估、季督查、實地走訪、中期結項評估”為一體的“線上線下”監測評估體系。探索區級公益創投標準化、市級公益創投規范化,保障項目規范化運作。

2.社區購買服務。梳理匯總社區服務需求,積極開展區街(鎮)社區服務購買。同時,就不同社區的購買服務需求,幫助其進行項目開發、組織立項評估、中期結項評估,開展日常監測、督導等,推動L區政府購買服務機制標準化。

3.特色品牌項目建設。通過加強指導動員、推進特色品牌創建工作、協助開展精品社區工作等加強統籌指導,打造L區本土的特色品牌項目。并協助申報全國實驗區,完善實驗區相關文件。

(三)促進項目牽引下的社區社會組織新發展

1.積極促進社會組織發展。積極引導鼓勵成立基層社區社會組織,安排專職工作人員負責社會組織登記(包括名稱核準、成立登記、資料備案等)、換屆、檔案存檔等工作,暢通成立社會組織渠道。

2.保障社區社會組織年檢工作有序推進。結合省市關于年度檢查的工作要求,配合區民政局做好社區社會組織年度檢查工作。通過電話、短信、微信、催告等多種方式動員社區社會組織積極參加年檢。年檢過程中,做實填報指導、咨詢答疑、密碼重置,材料初審、檔案整理等工作,確保社區社會組織年度檢查工作穩步推進。

3.推動線上線下項目定向督導。邀請高校學者、實務領域專家,采取實地走訪和線上督導相結合的方式,定向督導L區第二屆公益創投項目、洪藍街道社區購買服務項目等,對項目運作、財務審查等進行指導,為培育發展本土社工機構和社工人才建設提供強有力的支持。

4.加強社區社會組織能力建設。搭建社會組織學習交流平臺;指導社區參與購買服務等事宜。圍繞“誰購買、如何購買、向誰購買、購買成效”主題,邀請專家開展購買社區服務專題培訓。

(四)推動專業指導下的社工隊伍建設新進步

開展社區社會組織能力提升培訓,如開展以“堅守社工初心 共議社區治理”為主題的社區社會組織能力提升培訓,面向街鎮社區社會組織服務中心、省市區公益創投項目承接機構開展社區社工、機構社工、社會組織負責人能力建設專題培訓,開展國家社會工作者職業資格考前培訓等。

(五)推動共建共治共享新發展

鼓勵以社區為平臺,培育社區居民志愿者,加大培養力度,加快社區志愿者隊伍建設。推動社區社會組織、社區居民、社會工作者、社區志愿者和社區公益慈善資源等社會力量,聯動開展服務,共同參與社區治理。

截至2020年8月28日,社會組織服務中心建設運營項目順利結項,在三年間,L區社會組織服務從無到有,從弱到強,取得了巨大勝利,社區治理創新經驗成功入選全國社區治理和服務創新實驗區,這也是國家在社區治理領域含金量最高的創建榮譽。這是L區民政局通過政府采購公開招標的形式,購買專業樞紐型組織服務,引領當地社會組織服務走向規范化和常態化的成功典范。下一階段L區社會組織服務中仍將堅持黨建引領,推進區級服務平臺體系化建設、創新政府購買服務機制,扎實推進國家實驗區建設、加強“三社聯動”,激發社區治理活力。通過持續推動社會組織健康發展、夯實社工人才隊伍建設、提升社區治理服務創新等社會工作實務能力,進一步激發社區治理和服務創新活力。

五、“項目引領型”政社協同治理模式建構

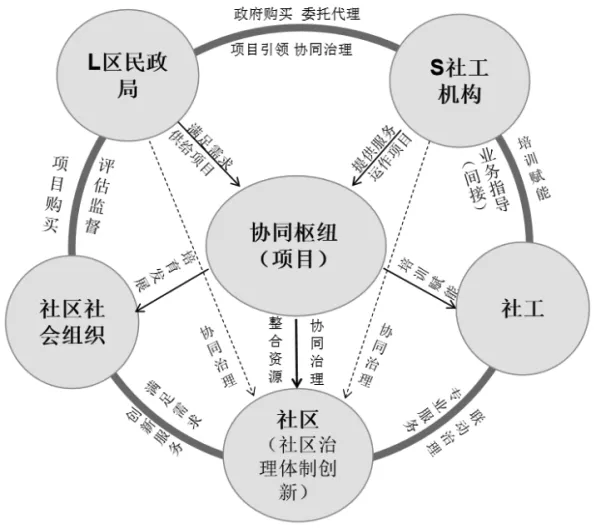

通過對以上政社合作治理實踐研究,本文提出構建“項目引領型”政社協同模式,即L區民政局通過公開招標向S社工機構購買L區社會組織服務中心項目,在該項目引領下,S社工機構協同L區民政局,參與社區治理。L區民政局保持一定的中立性、自主性、靈活性,形成“政府購買服務項目專業運作”的聯動機制;S社工機構增強服務的專業性,負責項目的運作,雙方的關系模式如圖1所示。

圖1 “項目引領型”政社協同治理模式

從L區社會組織服務中心項目運作實踐,可以發現這種治理模式有以下幾個新特點。

一是政社合作關系更趨向獨立平等。由于地方政府是向專業社工機構購買的樞紐型社會組織服務,L區社會組織服務中心相當于一個樞紐型社會組織。它介于地方政府與社會組織之間,一方面與地方政府對話,反映社會訴求、參與民主決策,充當社會組織的代理人,另一方面與社會組織聯手,整合社會組織力量,培育社區社會組織、引領社區社會組織建設,從而推動政社互動的良性發展。業務上的專業性和龍頭地位決定了它在政社合作中的自主性和一定的獨立性。所以從專業性上看兩者是趨于平等的合作伙伴關系,但由于社會組織籌資渠道單一,在資源上受制于地方政府,這種關系又帶有依附式合作的色彩,但整體來說兩者關系更趨向平等。

二是由多元治理主體向社區治理共同體過渡。地方政府在引入專業社會組織后,進行了較好的賦權,秉承專業的事情交給專業的組織做,彰顯了服務性政府的特點。在L區社會組織服務中心資源樞紐的“整合”效能、信息樞紐的“橋梁”功能、建設樞紐的“引領”功能、精神樞紐的“培育”職能發揮下,以政社合作為主線的,社區黨組織、社區社會組織、社工隊伍、社區居民、社區志愿者等多元治理主體向更具凝聚力的“共同體”提升。

三是“政府購買服務項目專業運作”的聯動機制形成。從具體合作模式看,地方政府與社會組織之間屬于政府購買服務下的項目引領型合作,地方政府向專業的社工機構購買樞紐型組織服務,形成“政府購買服務項目專業運作”的聯動機制,社會組織增強服務的專業性,在項目承接后,經歷評估、執行、反饋的過程保持項目平穩運轉直到順利結項。

以上表明,地方政府已經從主導者的角色轉向契約管理者、資源整合者與協調者。L區民政局購買S社工機構的樞紐型組織服務,通過簽訂契約,成為契約管理者,在S社工機構提供服務的過程中,L區民政局履行契約規定,為社會組織協調、整合各方資源,同時對社會組織的服務過程和結果進行監督管理(評估)。因此,在社會組織及社區自治力量仍然薄弱的情況下,在社區治理中謀求地方政府與社會組織之間勢均力敵的協調增效式合作短期內是無法實現的,但可以通過積極的合作行為,推進政府職能由生產服務型向契約管理型轉變,促進政社關系的轉型升級。