柳州傳統無鹽發酵酸筍加工技術標準研究

馮丹丹,黃姿梅,韋尉寧

(柳州職業技術學院,廣西柳州 545006)

酸筍是柳州螺螄粉特色風味的重要“靈魂”配料,“小米粉、大產業”引發螺螄粉上游原料供不應求,制造商不得不退而求其次,采用非傳統無鹽發酵酸筍。現行標準中DBS 45/034—2018[1]適用于螺螄粉的混合檢驗,對酸筍要求符合GB 2714—2015[2]的規定,且現行標準均為產品安全標準,沒有生產標準,無法有效規范、指導酸筍工業化生產。

通過制定柳州傳統無鹽發酵酸筍加工技術地方標準,實現過程標準化、生產規范化,為柳州螺螄粉上游產業的健康發展提供標準支持。編制小組在接到修制訂任務后,調研走訪柳州螺螄粉生產企業及其上游供應商中具有代表性的傳統無鹽發酵酸筍制造商,確認工藝步驟及發酵條件,按照《標準化工作導則 第1 部分:標準化文件的結構和起草規則》(GB/T 1.1—2020),參考現行地方標準、國家標準、行業標準制定[3]。

1 標準現狀

1.1 酸筍生產現狀

柳州螺螄粉特色風味關鍵在于酸筍的發酵酸臭味,生產工藝和發酵過程決定了酸筍的氣味、色澤、口感和形態等最終的產品品質。由于傳統無鹽工藝對發酵環境和氣候有嚴格要求,發酵過程中環境污染或密封不當都可能引起腐敗變質,因此傳統酸筍的產品質量已成為柳州螺螄粉上游產業的核心競爭。此外,出筍季節短、發酵周期長的制約,導致柳州螺螄粉原料酸筍緊缺,部分廠商為滿足生產需求,不得不采用非傳統工藝生產的酸筍,對產品口感影響較大。

1.2 酸筍標準現狀

目前與酸筍相關的標準主要有DBS 45/034—2018,該標準屬于安全標準,僅適用于預包裝螺螄粉成品的混合檢驗[1]。螺螄粉中酸筍原料的檢驗,要求符合GB 2714—2015 的規定,該標準適用于所有以新鮮蔬菜為主要原料,經腌漬或醬漬加工而成的各種蔬菜制品[2]。由于沒有針對柳州酸筍的生產規范,無法通過標準要求指導柳州螺螄粉專用酸筍的生產,導致傳統酸筍加工技術無法得到有效推廣應用,勢必會影響柳州螺螄粉的品牌和風味。

1.3 標準制定意義

通過制定柳州傳統無鹽發酵酸筍生產標準,可以有效規范柳州螺螄粉上游產業生產,提高上游產業的產品品質。采用柳州傳統發酵工藝制作的酸筍市場售價為8 元/kg,非傳統發酵工藝制作的酸筍市場售價為4 元/kg,按照柳州袋裝螺螄粉日銷量80 萬包計算,一天消耗40 t 酸筍,市場需求總量是12 000 t/年。采用傳統發酵工藝生產酸筍,僅柳州市轄區的麻竹筍經濟效益可提高1 344 萬元/年。

2 標準主要內容及制定依據

標準制定過程中主要參考《四川泡菜生產規范》(DB51/T 1069—2010)的編制框架,并在國內公開發表的文獻資料基礎上,結合柳州市預包裝螺螄粉生產企業對酸筍的品質要求和螺螄粉受眾對酸筍風味的感官評價信息,依據傳統酸筍生產工藝以及傳統酸筍加工企業的生產調研情況,確定了原輔料要求、生產工藝、設施及工具、生產加工衛生要求等生產標準內容[4]。

2.1 酸筍的定義

酸筍是廣西境內特色竹筍腌制品,以新鮮竹筍為原料,經剝殼、洗凈、切塊(片或絲)后,經不同制作工藝發酵而成。酸筍作為柳州螺螄粉的重要配料,其工藝特點主要體現在加工用筍以新鮮成熟期的麻竹筍為主,經去殼、清洗后,采用山泉水或井水浸泡,不添加食鹽,密封自然發酵制成。

2.2 原輔料要求

加工用筍參考GB/T 30762—2014[5]中竹筍的質量規定,加工用水指定采用山泉水和地下井水,并應符合GB 5749—2006[6]的規定。目前,柳州市酸筍生產以麻竹筍為主,其單株筍體質量可達5 kg 左右,口感脆、嫩,產量高,經濟效益顯著。隨著柳州螺螄粉產業對酸筍需求量的逐步增加,已擴充來自廣西桂平、百色等地的酸筍以及福建、四川、廣東等地的麻竹筍原料。除麻竹筍外,也有采用大頭甜竹、吊絲球竹等原料制作,但由于其他種屬竹筍單株重量輕、產量低等各種因素,影響種植意愿,作為補充性的酸筍原料使用。

2.3 關鍵加工工藝

2.3.1 加工工藝流程

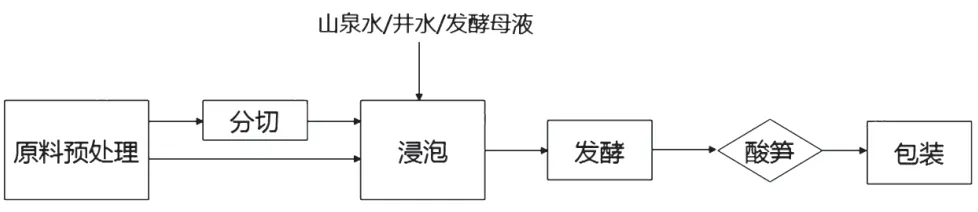

柳州傳統無鹽發酵酸筍加工工藝流程見圖1。

圖1 加工工藝流程圖

2.3.2 原料預處理

原料預處理主要是指對采摘后的竹筍原料的檢驗、剝殼和清洗。要求使用新鮮、飽滿、肥嫩的成熟竹筍,切口平整,筍體無腐爛、無霉變、筍殼鮮亮、無干癟和無病蟲害斑點等。原料去除筍殼、筍頭后,應在24 h 內完成清洗、切割,避免筍體暴露于空氣中造成纖維老化。清洗后竹筍表面應無泥沙等污物附著,并立即浸泡在山泉水或井水中,以防止筍肉老化。

2.3.3 分切

分切是指按產品最終形態進行的切塊(或片、或絲),分切形態的差異直接影響發酵周期和產品風味。柳州市市面銷售的酸筍有整個筍體或塊狀、絲狀,可根據產品需求,確定是否分切。切塊一般將筍體從上至下平均分割為1/2 或1/4,依據筍體大小和發酵時間確定,規格越大,發酵時間越長。切絲依據市場需求的規格有長度3 ~8 cm、(10±2) cm、3 ~6 cm,直徑1 mm、2 mm、5 mm 等,切割完成后立即放入山泉水或井水中浸泡。

2.3.4 浸泡

浸泡液可以是山泉水或地下井水,也可以適當加入上一批次的發酵液加快發酵進程。采用發酵液時應確認其未受雜菌污染,密封保存良好,無霉花白膜。浸泡液應漫過原料,避免筍體暴露于空氣中引發褐變、老化、腐化變質等風險。本次制定標準明確柳州酸筍加工過程中未添加食鹽或食鹽水,也無需漂燙冷卻后再浸泡發酵,區別于其他地區酸筍生產工藝,這種無鹽發酵工藝是保持柳州螺螄粉原料酸筍傳統口味的關鍵,對地方農業發展和柳州螺螄粉產業高質量發展都具有重大意義。

2.3.5 發酵

發酵過程中只進行感官檢查,確認其外觀、氣味,不進行理化檢驗。感官檢查重點關注酸筍浸透情況,確認其外觀和氣味是否處于正常發酵階段,是否有軟爛變質的筍體,確保液面無“霉花浮膜”。

標準起草組調研發現發酵周期受竹筍原料、切割類型、環境溫濕度、生產量和發酵液配比等因素影響,具體表現為竹筍原料影響發酵周期和發酵液色澤,塊狀比絲狀的發酵周期長。生產計劃根據市場需求、原料供應量、生產設施結合環境溫濕度情況調整。發酵液與新鮮水的調配比例需依據儲存的發酵液總量、計劃生產量、產品出廠時間、竹筍供應量和環境溫濕度等因素調整。各企業制定的發酵周期差異較大,發酵液儲存年份對發酵進程的影響顯著。因此,本標準對發酵時間、發酵液與新鮮水的比例不作規定。

2.3.6 酸筍成品

市場對酸筍的酸度要求不一。因此,本次制定標準不進行酸度、總酸指標規定,但要求酸筍加工企業確認亞硝酸鹽含量符合GB 2762—2017 的規定后方可終止發酵[7]。成品檢驗要求符合GB 2714—2015 的規定,并按批次開展出廠檢驗,按年度開展型式檢驗[2]。終止發酵手段可采用加入或不加入食品添加劑的方式,添加的品種和含量符合GB 2760—2014 的規定,目前采用的食品添加劑主要有焦亞硫酸鈉、亞硫酸鈉[8]。成品酸筍要求始終浸泡在發酵液中進行貯存、運輸,避免因暴露于空氣引發筍體褐變、變質。

2.3.7 包裝

酸筍在柳州螺螄粉生產環節,還需進一步炒制或漂燙處理。因此,針對酸筍成品的包裝主要采用25 kg 或50 kg 的分包桶,并使用食品級內套塑料袋密封銷售,避免運輸和貯存期間接觸空氣引發雜菌污染或變質。

2.4 設施及工具

設施及工具主要參考依據GB 14881—2013 的規定,要求生產設施及工具使用的材質應符合相關衛生標準要求,生產前進行規范的清洗、消毒[9]。目前年產萬t 以上的酸筍生產企業,主要選用口徑2 m 以上的塑料制品作為發酵容器,也有部分企業采用混凝土構筑方式,或采用陶瓷制品作為發酵容器以適應生產調整。因此,對酸筍發酵容器以陶壇、塑料制品、混凝土構筑這3 種方式作具體規定。

2.5 生產加工衛生

生產加工場所、環境和人員衛生應符合GB 14881—2013 的規定[9]。酸筍發酵周期長,發酵期受環境微生物影響,按規定應進行地面硬化處理,避免因外部環境變化,造成地面塌陷、傾斜等不利于生產的情況發生。在生產區域配置擋鼠板、防蠅設施,定期安排防蟲害、消殺處理,對上崗人員定期進行健康檢查。

3 結語

本次制定的標準明確規定了柳州螺螄粉原料酸筍傳統無鹽發酵加工技術要求,為柳州螺螄粉的傳統風味保持提供了標準化支持,能夠有效引導柳州螺螄粉上游產業的健康發展,促進柳州螺螄粉產業高質量發展,推動上游產業的標準化、品牌化。