地黃飲子加減聯合針刺輔治后循環缺血性眩暈腎精不足型療效觀察

李芳芳,董培培

(河南省郟縣婦幼保健院成人康復科,河南 郟縣 467100)

后循環缺血性眩暈(Posterior circulation ischemia vertigo,PCIV)為臨床常見腦血管疾病,好發于中老年人。有研究顯示,頻繁發生PCIV可對患者肢體、語言功能造成一定損傷,甚至導致腦梗死,危及患者生命安全[1-2]。PCIV屬中醫“眩冒”“眩暈”范疇,多由脾虛化源不足,致氣血俱虛;房勞思慮太過,致精血共伐引發,故治療應以補腎填精、益氣活血為基本原則[3]。本研究用地黃飲子加減聯合針刺治療腎精不足型PCIV取得滿意療效,現報道如下。

1 臨床資料

共86例,均為2019年11月至2020年12月我院收治的PCIV腎精不足型患者,根據治療方案不同分為對照組和觀察組各43例。對照組男23例,女20例;年齡45~72歲,平均(56.62±4.34)歲;血壓正常5例,單純高血壓20例,高血壓合并腦梗死18例。觀察組男22例,女21例;年齡44~70歲,平均(55.89±4.22)歲;血壓正常5例,單純高血壓21例,高血壓合并腦梗死17例。兩組基線資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。研究經院醫學倫理委員會審核批準。

納入標準:①西醫符合《中國后循環缺血的專家共識》[4]中PCIV診斷標準。經顱多普勒檢查顯示后循環血液流速改變,存在發作性視物旋轉、浮沉、搖晃感,至少伴有1種PCIV癥狀:如聽力下降、復視、平衡障礙、肢體麻木等。②中醫符合《中藥新藥臨床研究指導原則(試行)》[5]中腎精不足辨證標準。眩暈、腰膝酸軟、少寐多夢、精神萎靡、耳鳴、舌質紅、脈弦數;患者及家屬知情同意研究,簽署同意書。

排除標準:由耳源性眩暈或其他疾病引起的眩暈,過敏體質,暈針或需針刺部位存在外傷感染,嚴重意識障礙。

2 治療方法

兩組均用常規西藥治療。甲磺酸倍他司汀片(廣東世信藥業有限公司,國藥準字H20100025)12mg,口服,日3次;阿司匹林(華東醫藥博華制藥有限公司,國藥準字H61022718)75mg,口服,日1次;持續治療14天。

觀察組加用地黃飲子加減聯合針刺治療。藥用熟地50g,山茱萸20g,麥冬15g,石斛20g,五味子10g,遠志20g,石菖蒲20g,懷牛膝30g,銀杏葉30g,生山楂30g,白芍20g,菊花20g,天麻20g,地龍20g。水飲上泛者加澤瀉30g,生白術30g;肝陽上亢者加石決明30g,鉤藤15g。加水濃煎,取藥汁300mL,每日2次,早晚分服。針刺取四神聰、百會、風池、頭維、腎俞、太溪、懸鐘,在穴位處進行常規消毒后,采用一次性無菌針具(華佗牌,0.35mm×40mm)進行針刺,四神聰、百會、雙側頭維穴位平刺0.5~0.8寸,風池穴位針尖微下向鼻尖斜刺入0.8~1.2寸,腎俞穴位斜刺0.5~0.8寸,太溪、懸鐘穴位直刺0.5~0.8寸,留針30min,日1次;持續治療14天。

3 觀察指標

臨床癥狀評分,包括眩暈、頭身困重、視物旋轉等,評分標準:無癥狀(0分)、輕微癥狀(1分)、中度癥狀(2分)、重度癥狀(3分)。

椎基底動脈血流速度,采用彩色多普勒超聲檢測治療前后兩組左側椎動脈(LVA)、右側椎動脈(RVA)、基底動脈(BA)血液流速。

血液流變學指標,采用毛細管法經全自動血液流變分析儀檢測兩組全血黏度、血漿黏度。

用SPSS22.0對數據進行分析,計量資料以(±s)表示、用t檢驗,計數資料以(%)表示、用χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

4 療效標準

顯效:眩暈及其他伴隨癥狀完全消失,顱多普勒檢查顯示后循環血液流速正常。有效:眩暈發作頻率減少60%以上,其他伴隨癥狀明顯改善,顱多普勒檢查顯示后循環血液流速基本正常。無效:未達“有效”標準。

5 治療結果

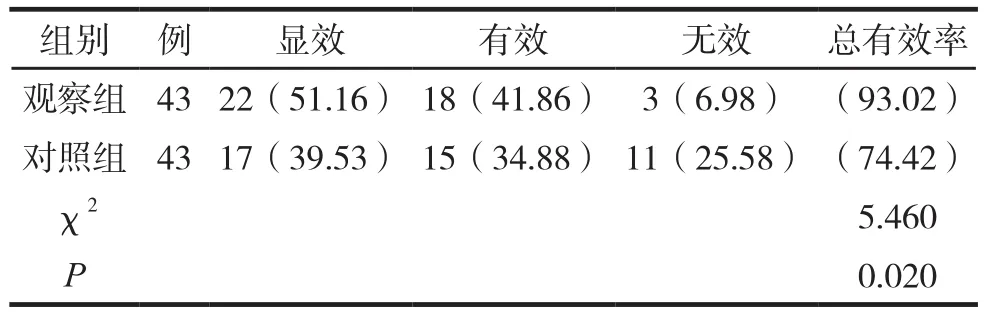

兩組臨床療效比較見表1。

表1 兩組臨床療效比較 (%)

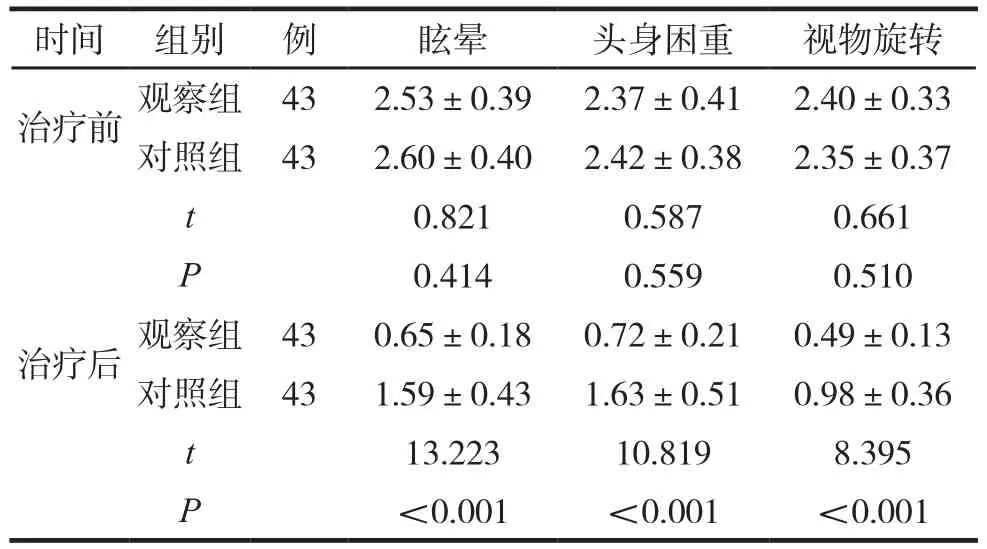

兩組治療前后臨床癥狀評分比較見表2。

表2 兩組治療前后臨床癥狀評分比較 (分,±s)

表2 兩組治療前后臨床癥狀評分比較 (分,±s)

時間 組別 例 眩暈 頭身困重 視物旋轉治療前 觀察組 43 2.53±0.39 2.37±0.41 2.40±0.33對照組 43 2.60±0.40 2.42±0.38 2.35±0.37 t 0.821 0.587 0.661 P 0.414 0.559 0.510治療后 觀察組 43 0.65±0.18 0.72±0.21 0.49±0.13對照組 43 1.59±0.43 1.63±0.51 0.98±0.36 t 13.223 10.819 8.395 P<0.001 <0.001 <0.001

兩組治療前后椎基底動脈血流速度比較見表3。

表3 兩組治療前后椎基底動脈血流速度比較 (cm/s,±s)

表3 兩組治療前后椎基底動脈血流速度比較 (cm/s,±s)

時間 組別 例 LVA RVA BA治療前 觀察組 43 33.79±4.21 30.45±4.13 35.26±4.61對照組 43 34.16±4.35 31.22±4.21 35.79±4.49 t 0.401 0.856 0.540 P 0.690 0.394 0.591治療后 觀察組 43 39.93±5.11 38.98±4.96 45.26±5.36對照組 43 37.12±4.67 35.24±4.55 39.17±4.70 t 2.662 3.644 5.602 P 0.009 0.001 <0.001

兩組治療前后血液流變學指標比較見表4。

表4 兩組治療前后血液流變學指標比較 (mpa/s,±s)

表4 兩組治療前后血液流變學指標比較 (mpa/s,±s)

時間 組別 例 全血黏度 血漿黏度治療前 觀察組 43 4.68±0.42 1.89±0.33對照組 43 4.72±0.37 1.95±0.29 t 0.469 0.896 P 0.641 0.373治療后 觀察組 43 3.45±0.26 1.37±0.16對照組 43 4.13±0.30 1.66±0.21 t 11.232 7.203 P<0.001 <0.001

6 討 論

PCIV為神經內科常見病、多發病,具有致殘高、病死率高等特點,多表現為頭暈、視物旋轉、共濟失調等,若不給予及時有效治療,可引起中風、偏癱等危急癥狀,甚至導致死亡[6]。西醫藥物治療雖可快速糾正患者臨床癥狀,但長期使用極易引發毒副反應,影響治療效果。

《內經》載“腦為髓之海”,“髓海不足,則腦轉而鳴,脛酸眩冒,目無所見,懈怠安臥”。指出其病因多為“虛”所致。中醫認為,其虛約有三端:一曰腎精虧虛,二曰上氣不足,三曰血虛,而血為氣之母,氣為血之帥,精能生血,血亦可榮精。故本研究選取地黃飲子加減方,以填腎補精、益氣活血。地黃飲子加減方中以熟地、山茱萸為君藥,可壯腎水、濟心火,大力滋補腎精;以麥冬、五味子、石斛為臣藥,達斂陽滋陰之效;佐以遠志、石菖蒲,行交通心腎、化痰開竅等功;以銀杏葉、生山楂、白芍、菊花、天麻、地龍共為使藥,其中銀杏葉、生山楂可清血中濁氣;白芍、菊花柔肝清肝;天麻、地龍息風通經。諸藥合用,共奏補腎滋陰、通經活血之功。針刺選取四神聰穴位于巔頂,屬經外奇穴,具有通督補髓、開竅醒腦之功;百會穴為督脈、手足三陽之會,可充盈腦竅而止目眩;風池穴、頭維穴為足少陽、陽維相交會穴,以針刺之可醒腦止暈、清利頭目;腎俞穴為腎的背俞穴,施以慢捻轉補法可緩腰膝酸軟等癥;太溪穴為腎經原穴,可合骨生髓;懸鐘屬足少陽膽經,針刺該穴可壯精髓、補腎氣。諸穴合用,共收充盈精髓而止暈之功。現代藥理研究表明,地黃飲子加減方中熟地、山茱萸所含有效成分可有效改善腎功能;針刺四神聰等穴可加速椎基底動脈血液流動,緩解暈眩等癥狀[7]。研究結果顯示,觀察組總有效率高于對照組,眩暈、頭身困重、視物旋轉等臨床癥狀評分均低于對照組,提示聯合治療可有效緩解臨床癥狀。研究結果還發現,觀察組LVA、RVA、BA均高于對照組,全血黏度、血漿黏度均低于對照組,提示聯合治療可有效改善椎基底動脈血流速度及血液流變學指標。

綜上可知,地黃飲子加減聯合針刺治療腎精不足型PCIV臨床療效較好,可增加后循環血液流速,降低其血液黏稠度,改善臨床癥狀。