何氏風濕痹痛膏配合甲鈷胺片治療骨質疏松胸椎骨折伴肋間神經痛療效觀察

馬希林,馬 云,鐘元高,周加海,鄭 磊

(軍區八一骨科醫院,四川 成都 610031)

骨質疏松胸椎骨折伴肋間神經痛,在臨床老年疾病中較為常見。該病以廣泛性的腰背部疼痛伴胸脅部放射性疼痛為特征,嚴重影響患者的生活健康質量。本研究用風濕痹痛膏配合甲鈷胺片治療骨質疏松胸椎骨折伴肋間神經痛療效較好,報道如下。

1 臨床資料

共100例,均為2017年10月至2019年10月我院收治骨質疏松胸椎骨折伴雙側肋間神經痛患者,男35例,女65例;年齡65~85歲,平均(75.20±9.60)歲;病程4~14天,平均(9.80±3.10)天。按患者左、右肋的不同分為觀察組與對照組。觀察組疼痛分級均值(7.35±1.15)分,對照組(7.40±1.25)分。治療前兩組間疼痛分級經統計學處理無顯著性差異(P>0.05)。

診斷標準:骨密度檢測確診為骨質疏松癥,經DR或CT檢查確診為胸椎壓縮性骨折(急性期),同時伴有明顯雙側肋間神經痛。

癥狀分級標準:參照NRS疼痛分級標準。

納入標準:符合骨質疏松胸椎骨折伴雙側肋間神經痛的診斷標準,年齡大于等于65歲。

排除標準:年齡小于65歲,近1周內使用過治療本病的藥物(如復方骨肽注射液、鮭魚降鈣素、甲狀旁腺激素、活性維生素D等),有與肋間神經痛相關的胸椎退變、胸椎結核、腫瘤以及帶狀皰疹等病變。

2 治療方法

兩組均予甲鈷胺片(華北制藥股份有限公司生產,批號FAD1002005)0.5mg,日3次,口服;背部用何氏風濕痹痛膏(八一骨科醫院制劑室提供),日1次,將膏藥外貼于患處,每次時間22h,患處皮膚外露2h再次外貼。

觀察組:以風濕痹痛膏外貼左肋部疼痛處,日1次(使用方法同前)。

對照組:右肋不做其它治療。

兩組均治療2周。

3 療效標準

參照2016年中華醫學會《臨床診療指南骨科分冊》標準制定。痊愈:胸背部疼痛及肋間神經痛消失,無明顯功能活動障礙。顯效:胸背部疼痛及肋間神經痛明顯減輕,活動后疼痛無明顯加重。有效:胸背部疼痛及肋間神經痛較前有所緩解,但活動后疼痛加重,休息后可緩解。無效:胸背部疼痛及肋間神經痛無明顯緩解,胸背部功能活動障礙無明顯改善,生活自理能力差。

NRS疼痛分級標準(numerical rating scale,數字評價量表)。0分為無痛,1~3分為輕度疼痛(疼痛不影響睡眠),4~6分為中度疼痛,7~9分為重度疼痛(不能入睡或者睡眠中痛醒),10分為劇痛。

用SPSS20.0軟件進行處理,計數資料以(%)表示、用χ2檢驗,計量資料以(±s)表示,用t檢驗、P<0.05為差異有統計學意義。

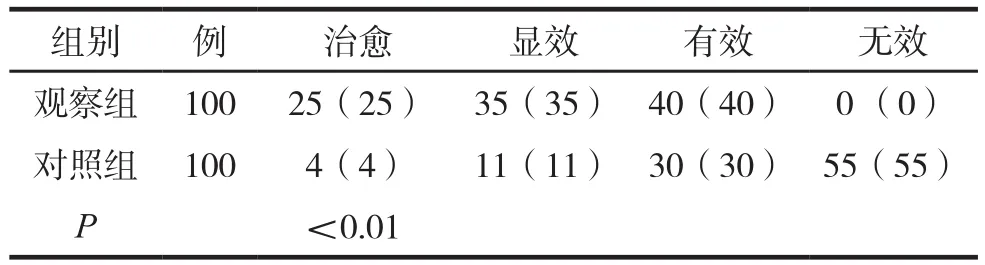

4 治療結果

兩組臨床療效比較見表1。

表1 兩組臨床療效比較 例(%)

兩組NRS疼痛分級比較見表2

表2 兩組NRS疼痛分級比較 (±s)

表2 兩組NRS疼痛分級比較 (±s)

組別 例 治療前 治療1周 治療2周觀察組 100 7.35±1.15 2.50±0.54 1.14±0.23對照組 100 7.40±1.25 4.13±1.06 3.32±0.84 P>0.05 <0.05 <0.05

5 討 論

目前認為骨質疏松性椎體壓縮性骨折(OVCF)發病主要系小梁骨表面密度下降,影響其形態結構,在外力作用下結構失穩,出現局部碎裂而發生骨折,隨癥狀加重,神經通道狹窄變形,引發肋間神經炎癥,產生疼痛[1-2]。

甲鈷胺片是治療周圍神經病變常用藥物之一。藥物本身無鎮痛作用,主要對神經髓鞘的生成、再生有所幫助,并通過這一機制緩解各類神經病變引發的疼痛、麻木等癥狀[3]。

何氏骨傷理論認識較早,認為骨質疏松胸椎骨折伴肋間神經痛的“本”源于肝腎虧虛,筋骨失養,骨髓空虛,枯則疼痛,虛則易折;“標”為骨折所致氣血瘀阻,經脈阻滯,不通則痛,治療上強調當先治“標”。針對肋間疼痛癥,非用重藥不可緩解,故何氏風濕痹痛膏以制草烏、乳香、沒藥、細辛、羌活、獨活等為主重在溫陽散寒、祛風通絡、化瘀止痛。同時,何氏理論重視體質因素,結合該類患者年老體虛,氣血不足,加用當歸等養血活血,滋養經絡,治“本”之源,防攻伐太過。何氏風濕痹痛膏整方體現了何氏骨科治療理論中“攻補平衡”的治療理念,通過暖筋骨、祛風濕、通經絡、養氣血,達到臨床治療作用[5]。

臨床研究顯示,何氏風濕痹痛膏配合口服甲鈷胺片,其臨床療效明顯優于單純甲鈷胺片治療差異性主要表現在兩組治愈與無效中,其中觀察組治愈率25%、無效率0%,對照組治愈率4%、無效率55%,差異明顯。在治療1周、2周后,觀察組的疼痛改善明顯優于對照組,這種差異隨治療時間延伸逐漸有加大的趨勢。

何氏風濕痹痛膏治療臨床骨質疏松胸椎骨折伴肋間神經痛具有重要價值,特別是在類似病癥治療以“攻為主,補為輔,相輔相成”的思想,為臨床組方用藥提供了重要的思路。何氏風濕痹痛膏口服甲鈷胺片治療骨質疏松胸椎病理骨折伴肋間神經痛療效顯著,反映出中西醫結合在一定的程度能夠發揮各自優勢,提高療效。