針刺聯合火龍藥灸治療肩周炎寒濕瘀阻型療效觀察

王晶晶,安澤鑫,金曉飛,冀來喜

(1.山西中醫藥大學2019級碩士研究生,山西 太原 030024;2.山西中醫藥大學,山西 太原 030024)

肩關節周圍炎(Scapulohumeral periarthritis)好發年齡在50歲左右,據統計[1],每10個50歲左右的中年人中,大約有2~4個肩周炎患者,且還處于不斷增長階段,其中女性的發病率更高,右側的發病率高于左側。主要表現為肩關節周圍疼痛及活動障礙,嚴重時可見肩部肌肉萎縮、生活不能自理,給患者的身心健康帶來極大的傷害。肩周炎的發病主要由長期勞損、撞擊外傷,加之體質虛弱,復感外邪所致。目前臨床治療主要采取的是保守治療[2],包括口服激素藥與一些抗炎藥,以及在肩周疼痛部位注射消炎鎮痛消腫藥,或給予一些物理康復治療。針刺疾病譜調查表明[3],肩周炎是針刺治療的優勢病種,療效肯定,既可以治療急性疼痛,也可以改善凍結期功能障礙,是目前臨床治療肩周炎最常用的方法。近年來,筆者用針刺聯合火龍藥灸治療肩周炎寒濕瘀阻療效滿意,現報道如下。

1 臨床資料

共64例,均為2020年10月至2021年11月山西省針灸研究所針灸四科診治患者,按照采用隨機數字表法分為兩組。治療組32例,男12例、女20例,年齡43~56歲、平均(49.5士4.5)歲,平均病程(1.3士0.56)年。對照組32例,男13例、女19例,年齡42~55歲、平均(48.3士4.2)歲,平均病程(1.4土0.59)年。兩組年齡、性別、病程比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

中醫診斷標準:根據國家中醫藥管理局發布的《中醫病證診斷療效標準》[4]。主癥為肩周疼痛(病處喜熱,遇溫則緩,得寒則重),以痛為主,伴有功能障礙,常有沉重束縛感,長時間勞作加重;次癥為有長期肩部酸困史,惡寒畏風,時重時輕,肩部僵硬冷疼;舌暗紅苔薄白微膩,脈浮緊澀。

西醫診斷標準:根據《臨床診療指南骨科分冊》[3]。①多見于中老年人,有受涼、勞損病史,有撞擊傷或其他誘因的青壯年人亦可發病;②起病多緩慢發病,病程較長;③喙突、肱骨大結節、肱骨小結節、肩峰等處有壓痛,經過推拿或者熱敷能夠改善癥狀;④肩關節前伸、后屈、外展、上舉等活動受限;⑤X線示肩關節檢查提示正常。

納入標準:①年齡40~60歲;②診斷符合中西醫診斷標準;③肩周至少有2~3個壓痛點;④有3個方向上的活動至少下降25%的運動范圍;⑤病程3個月~2年;⑥簽署知情同意書。

排除標準:①患有嚴重肝腎心功能損害;②嚴重的骨質疏松;③有神經系統疾病;④暈針。

2 治療方法

兩組均給予針刺治療。取穴根據系統性回顧分析的20篇針灸治療肩周炎的文獻中采用的高頻次腧穴[6],并結合臨床經驗,選取肩周的穴位以及痛點為主,配合遠端穴位包括大椎、肩井、曲垣、肩貞、肩前、肩髃、尺澤、外關以及肱骨大結節、肱骨小結節、喙突等阿是穴。患者側臥位,局部皮膚常規消毒,用0.35mmx40mm一次性不銹鋼毫針進行針刺,行提插捻轉平補平瀉手法,感覺酸脹等得氣感后,配合TDP神燈照射,留針30min。

治療組加火龍藥灸治療。①肩頸部整體放松:采用推拿手法放松整個頸肩部的軟組織,時間10min左右。②肩頸部拔罐打開皮膚毛孔:患者側臥位,充分暴露頸肩部皮膚,根據體格選用合適的罐體拔于頸肩部,留罐10min后取下。③火龍藥灸:患者前期治療結束后,取側臥位,選擇施灸的部位包括患側頸1至7所在的督脈線、夾脊線、橫突線以及肩胛骨區、三角肌區、喙突區、肩井區和整個的上肢區。將防風、麻黃、川芎、紅花、雞血藤、桑寄生、虎杖、莪術、三棱、丹參、薤白、補骨脂、肉蓯蓉、仙茅等藥粉萃取成火龍藥液,然后與姜汁、95%酒精混入藥壺內備用,再在施灸部位依次覆蓋1條干毛巾和兩條濕毛巾,隨后將藥液均勻的噴灑到最上層的濕毛巾上,點燃火龍藥液后幾秒鐘后患者感覺到熱就撲滅,反復操作6次,第1次操作時間為20~30s,然后每隔4min操作1次,第2次至第5次點燃的時間為25~35s,最后點揉局部的痛點。操作結束后用清潔毛巾擦凈施灸部皮膚。針刺治療每日1次,共治療14次。火龍藥灸治療隔日1次,共治療7次。1個療程結束后進行療效評價。

3 觀察指標

肩關節活動度。根據肩關節功能活動評分量表(Melle)進行評分,包括肩外展幅度、肩中立位外旋、手到頭頸等項目。①肩外展運動:幅度小于30°時計為3分,外展到31°~89°計為2分,外展到90°~120°計為1分,外展超過120°計為0分。②肩中位外旋運動:無法外旋時記為3分,外旋到0~9°計為2分,外旋到10°~19°計為1分,外旋超過20°計為0分。③手上舉到頭頸:若手上舉未超過肘部計為3分,手上舉可以達到肘部至肩部計為2分,手上舉可以達到肩部至頭部計為1分,手上舉可以輕松超過頭部計為0分。④手進行后背運動:手后背未到達同側腋后線計為3分,手后背運動到達同側腋后線至肩胛線之間則計為2分,手后背運動到達同側肩胛線至后正中線之間則計為1分,若手后背運動超過后正中線則計為0分。⑤手搭肩運動:手未到達同側鎖骨中線計為3分,手到達同側鎖骨中線至前正中線之間計為2分,手到達前正中線至對側的鎖骨中線之間計為1分,手能輕松完成搭肩實驗計為0分。分值越高表示肩關節受限程度越嚴重。

肩周疼痛程度。肩關節疼痛程度:根據數字評估量表[7]( numerical ratin gscale,NRS)進行評估,0到1刻度表示無痛,1到4刻度表示輕微疼痛,4到7刻度級為中度疼痛,7到10刻度表示特別疼痛。1個刻度1分,總共10分。

肩周局部血液的血清炎性指標與血液流變學指標。用酶聯免吸附測定法測定血清中前列腺素E2(PGE2)的濃度,試劑盒由南京賽研生物科技有限公司提供,嚴格按照試劑盒說明進行操作。采用SA6000型血液流變分析儀(北京賽科希德科技公司)檢測全血低切黏度(whole blood low shearviscosity,WBLSV)、全血高切黏度(whole bloodhigh shear viscosity,WBHSV)水平。

用SPSS25.0統計軟件處理數據,計量資料以(±s)表示、用t檢驗,計數資料以(%)表示、用χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

4 療效標準

痊愈:疼痛等癥狀完全消失,關節能夠正常活動,能夠完成日常工作。顯效:疼痛等癥狀基本消失,關節基本能夠正常活動,基本能夠完成正常工作。有效:疼痛等癥狀部分消失,關節部分改善,正常工作受到影響。無效:癥狀基本無改變或加重。

5 治療結果

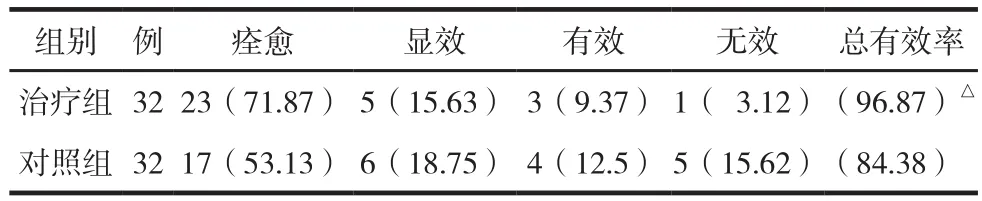

兩組臨床療效比較見表1。

表1 兩組臨床療效比較 例(%)

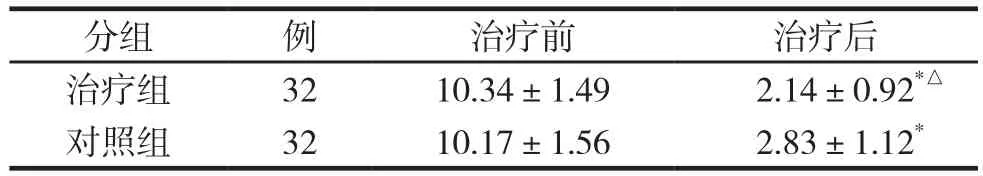

兩組治療前后Melle評分比較見表2。

表2 兩組治療前后Melle評分比較 (分,±s)

表2 兩組治療前后Melle評分比較 (分,±s)

注:與本組治療前比較,*P<0.05;與對照組治療后比較,△P<0.05。

分組 例 治療前 治療后治療組 32 10.34±1.49 2.14±0.92*△對照組 32 10.17±1.56 2.83±1.12*

兩組治療前后NRS評分比較見表3。

表3 兩組治療前后NRS評分比較 (分,±s)

注:與本組治療前比較,*P<0.05;與對照組治療后比較,△P<0.05。

分組 例 治療前 治療后治療組 32 6.53±1.13 2.43±0.91*△對照組 32 6.17±1.09 3.08±1.12*

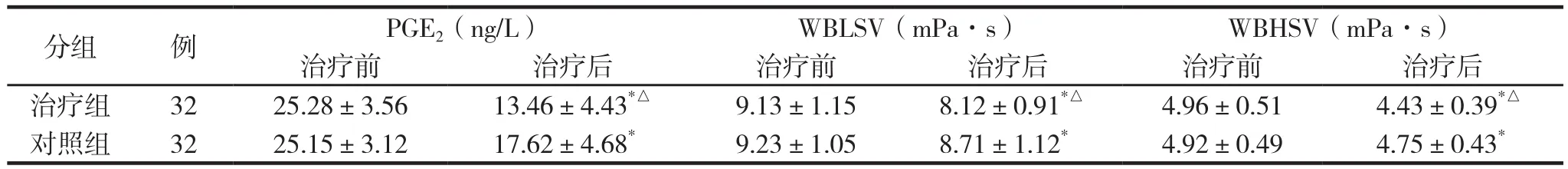

兩組治療前后血清PGE2與WBLSV、WBHSV比較見表4。

表4 兩組治療前后血清PGE2與WBLSV、WBHSV比較 (±s)

表4 兩組治療前后血清PGE2與WBLSV、WBHSV比較 (±s)

注:與本組治療前比較,*P<0.05;與對照組治療后比較,△P<0.05。

分組 例 PGE2(ng/L) WBLSV(mPa·s) WBHSV(mPa·s)治療前 治療后 治療前 治療后 治療前 治療后治療組 32 25.28±3.56 13.46±4.43*△ 9.13±1.15 8.12±0.91*△ 4.96±0.51 4.43±0.39*△對照組 32 25.15±3.12 17.62±4.68* 9.23±1.05 8.71±1.12* 4.92±0.49 4.75±0.43*

6 討 論

肩周炎屬中醫“痹證”“筋傷”“骨痛”等范疇。表現為肩關節的“痛”“緊”“痿”“結”。是由于內虛感邪,加之過勞而致。《張氏醫通·卷五》載:“經云:肩臂痛為風寒濕所搏,或因飲液流入,或因提挈重物,皆致疼痛。……因重中于寒則痛久矣。寒氣客于經脈之中,與炅氣相搏則脈滿……炅氣從上。則脈充大而血氣亂。”《素問》指出:“病在骨,骨重不可舉,骨髓酸痛,寒氣至,名日骨痹。”

寒濕瘀阻型肩周炎是由于素體體虛,加之肩周感受風寒濕邪,導致局部氣血逆亂,影響肩周的血液循環,形成瘀血等。病程日久,便會在肩周局部產生炎性因子和痛性因子,致使肩周出現疼痛和活動障礙,故將局部痛點點刺放出的血進行炎性因子和痛性因子的檢測[8],選擇PGE2作為觀測指標,將WBLSI、WBHSV作為血流動力學的觀察指標,研究火龍藥灸是否能加速肩周局部的血流速度,促進炎性因子和痛性因子的代謝以及瘀血等病理產物的清除,最終恢復肩周的功能活動、解除肩周的疼痛。

火龍藥灸是在中醫理論基礎上[9],將傳統的灸法與現代科學技術相結合的一種治療方法,其藥灸對穴位的溫熱刺激、再加上火龍藥液的藥理作用,配合針刺的機械刺激,溫熱、藥物與針刺共起溫經祛寒、祛瘀通絡、除濕止痛作用。火龍藥液在火的助推下通過皮膚進入肩部的軟組織內,主要機制是一方面通過藥液進入肩周的軟組織中,袪除肩周的風、寒、濕、瘀等病邪,加速局部的血運以及炎性因子和痛性因子的代謝。另一方面是通過藥液刺激垂體一腎上腺皮質系統,加速激素的釋放,調整體內激素水平的平衡,促進人體抗炎機制的形成以及對鈣離子的重利用,消除肩周軟組織的無菌性炎癥,恢復肩周的功能。

針刺配合火龍藥灸治療肩周炎寒濕瘀阻型療效明顯好于單用針刺治療。