中醫正骨療法結合溫針灸治療腰椎間盤突出癥臨床觀察

劉 云

(重慶市巫山縣中醫院康復科,重慶 巫山 404700)

腰椎間盤突出癥(LDH)是一種慢性腰椎間盤退行性病變,主要因脊神經根遭受刺激或壓迫而導致的腰痛、下肢麻木及疼痛等[1]。LDH的常規療法可分為手術和保守治療兩類,手術治療易遺留后遺癥,而保守治療時間長、療效不顯著[2]。中醫正骨療法是用推、拽、按等手法治療能夠促使關節復位[3]。溫針灸則是針刺與艾灸相結合的一種方法,具有消腫鎮痛作用,治療骨科疾病效果較好[4]。本研究用中醫正骨療法聯合溫針灸治療LDH取得良好效果,現報道如下。

1 一般資料

共74例,均為2019年8月至2021年5月我院收治患者,按隨機數字表法分為兩組各37例。對照組男19例,女18例;年齡37~68歲,平均(53.14±4.69)歲;病程3~23個月,平均(10.04±3.17)個月。觀察組男18例,女19例;年齡39~65歲,平均(52.71±5.23)歲;病程4~20個月,平均(10.78±3.02)個月。兩組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

納入標準:符合《中醫病證診斷療效標準》[5]LDH診斷標準。腰部受傷史、慢性勞損,腰痛向下肢放射,脊柱側彎,病變部位壓痛,腰部活動受限,X線、CT等檢查顯示椎間盤突出、椎間隙變窄,年齡18~70歲,治療期間未服用鎮痛藥物及其他治療,自愿參與研究,并簽訂同意書。

排除標準:骨質疏松癥,心、肝、腎等臟器嚴重疾病,合并骨腫瘤、結核或嚴重造血系統疾病,手術或外傷引起的下肢功能障礙,有感染性疾病。

2 治療方法

兩組均用中醫正骨療法。患者端坐位,醫師站在患者后方,拇指按壓腰背處探查椎間盤突出情況,若腰椎棘突向右歪斜,醫師右手穿過患者右腋下,左手控制患者左肩,患者向右旋轉45°以上,左手拇指將歪斜的棘突向左上方用力頂推,發出“喀”聲,表示正骨成功;若腰椎棘突向左歪斜,則采取與上述操作相反的方法。同時,根據患者腰骶角情況進行正骨復位治療,若腰骶角較大,患者需采取俯臥位治療,下腹部、胸部墊軟枕,先按摩腰骶部肌肉,充分放松后再進行治療,助手牽拉患者雙下肢,反復多次按壓患者椎后突位置。若腰骶角較小,患者采取仰臥位,上腹部、髖部墊軟枕,使腰骶部懸空,之后操作方法與上述一致。

觀察組加用溫針灸治療。根據腰椎間盤突出部位選取病變椎體及相鄰椎體兩側的夾脊穴為主穴,配穴取腎俞、膀胱俞、大腸俞、環跳、委中、陽陵泉、足三里、承扶、三陰交等。患者俯臥位,用10%酒精消毒穴位及周圍皮膚,用華佗牌0.3mm×50mm不銹鋼毫針,對準穴位直刺進針,深刺至椎板,采用平補平瀉手法,得氣后留針,之后取艾灸將其截成2.5cm長度,裝在針柄上,點燃艾灸下端,以皮膚有灼熱感為宜,連續灸3壯,留針30min,1日1次。

兩組均10次為一療程,治療2個療程后觀察效果。

3 觀察指標

腰部活動度:站在患者右側,采用量角器,軸心對準患者腰部,讓患者做前屈、后伸、左右側屈運動,腰部正常活動度為前屈90°,后伸30°,側屈30°。

炎性因子:檢測腫瘤壞死因子-α(TNF-α)、白細胞介素-1β(IL-1β)、血栓烷素B2(TXB2)水平。

用SPSS20.0軟件分析數據,計量資料用(±s)表示、用t檢驗,計數資料以(%)表示、用χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

4 療效標準

參照《中醫病證診斷療效標準》。控制:腰部活動度正常,無疼痛,直腿提高大于70°。顯效:腰部活動基本正常,疼痛明顯減輕,直腿抬高大于70°。有效:腰部活動有改善,疼痛減輕,直腿抬高60~70°。無效:癥狀、體征無改善。

5 治療結果

兩組腰部活動度比較見表1。

表1 兩組腰部活動度比較 (°,±s)

表1 兩組腰部活動度比較 (°,±s)

組別 例 前屈 后伸 側屈治療前 治療后 治療前 治療后 治療前 治療后對照組 37 51.26±5.11 69.45±4.73 10.63±2.72 18.31±2.59 13.05±2.12 18.63±2.59觀察組 37 50.85±4.93 82.34±4.14 10.20±2.58 25.46±3.22 12.88±2.43 26.45±3.10 t 0.351 12.473 0.698 10.525 0.321 11.775 P 0.726 0.000 0.488 0.000 0.749 0.000

兩組炎性因子比較見表2。

表2 兩組炎性因子比較 (±s)

表2 兩組炎性因子比較 (±s)

組別 例 TNF-α IL-1β TXB2治療前 治療后 治療前 治療后 治療前 治療后對照組 37 1.26±0.18 0.93±0.16 37.54±3.29 31.25±2.67 38.91±5.18 32.34±4.52觀察組 37 1.30±0.21 0.70±0.23 37.81±3.75 27.04±3.32 39.13±4.77 26.69±4.32 t 0.880 4.993 0.329 6.011 0.190 5.497 P 0.382 0.000 0.743 0.000 0.850 0.000

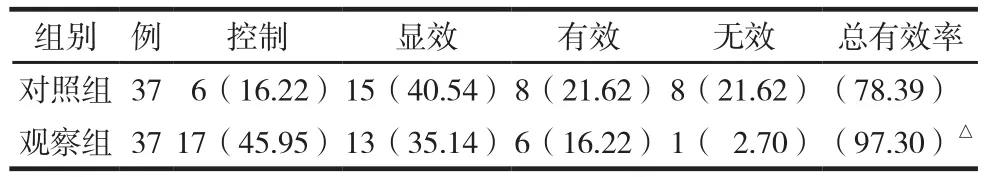

兩組臨床療效比較見表3。

表3 兩組臨床療效比較 例(%)

6 討 論

中醫認為,腰為腎之府,強腰需養腎,腰痛的病機為脈絡痹阻,治應以“通”為主[6]。

《醫宗金鑒》指出“今之正骨科,即古跌打損傷之證也”,經過幾千年的實踐與完善,其在骨科疾病治療中有獨特的優勢[7]。通過拔伸、按摩等正骨手法克服肌肉拮抗力,矯正突出腰椎鍵盤,能夠降低肌肉緊張度,使腰部僵硬的肌群得到松弛,從而改善局部微循環,促進炎癥吸收與消退,降低炎性因子水平,有效緩解疼痛。中醫正骨還可解除痙攣與粘連,起到舒筋活絡作用,從而提高腰部活動度。溫針灸是將針刺與熱灸相結合,可使熱力沿針身傳入體內,增強細胞吞噬功能,降低神經興奮性,促進血流循環,產生鎮痛效果[8]。夾脊穴從屬督脈和足太陽經,可通過背部與各臟腑相聯系,是治療LDH的首選穴位。針刺夾脊穴可調節骨骼、筋肉,還可促進機體運動、感覺神經纖維的聯系[9]。以夾脊穴為主穴,配以腎俞、膀胱俞、大腸俞、環跳、委中、陽陵泉、足三里、承扶、三陰交等穴位,共奏疏通氣血、平衡陰陽、抗炎止痛之功。中醫正骨療法與溫針灸聯用,整體與局部兼顧,可增強治療效果,更好的減輕局部疼痛,有利于關節活動度恢復,提高康復效果。

中醫正骨療法結合溫針灸治療LDH療效較好。