排刺結合滾針拔罐治療頸型頸椎病臨床觀察

王麒穎,姜 華,劉傳立

(海南省瓊海市人民醫院,海南 瓊海 571400)

頸椎病(cervical spondylosis)是與年齡相關的頸椎慢性退行性疾病,在一般人群中的患病率為3.3‰[1]。其中頸型頸椎病是最初階段,臨床最為常見,也是頸椎病最為有利的治療時機。目前以保守治療為主,針灸療法尤以刺絡放血療法效果顯著[2-3]。本研究用排刺結合滾針拔罐治療頸型頸椎病療效較好,現總結如下。

1 臨床資料

共70例,均為2019年10月至2020年10月瓊海市人民醫院就診患者,按隨機數字表法分為兩組各35例。觀察組男14例,女21例;年齡20~62歲,平均(41.5±10.6)歲;病程3個月~3年,平均(15.2±4.8)個月。對照組男12例,女23例;年齡20~65歲,平均(40.3±11.4)歲;病程4個月~3年,平均(14.7±5.2)個月。兩組性別、年齡及病程經統計學處理差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

診斷標準:根據國家藥品監督管理局2002年頒布的《中藥新藥臨床研究指導原則(試行)》[4]制定診斷及分型(頸型)標準。

納入標準:①符合診斷標準,且VAS評分≥3分;②年齡20~65歲;③知情同意。

排除標準:①非頸源性引起的頸肩疼痛;②其他類型頸椎病;③頸椎骨折、先天畸形或頸部手術史;④針刺部位有嚴重皮膚病或有出血傾向疾病;⑤合并多系統嚴重原發病或精神病患;⑥妊娠或脯乳期婦女;⑦對美洛昔康過敏,或近1個月內接受針灸治療;⑧參與其他臨床試驗。

2 治療方法

對照組予美洛昔康(海南先聲藥業有限公司,生產批號20190917)7.5mg,口服,1日1次。

觀察組予排刺結合滾針拔罐治療。①排刺:患者取俯臥位,醫者用手在頸椎兩旁循按,找出肌肉緊張或痙攣的部位,繼用75%酒精消毒,以華佗牌一次性針灸針(蘇州醫療用品廠)從上往下向頸椎方向針刺,角度<15°,深度約為20mm,每側根據緊張或痙攣肌肉部位的范圍刺4~6針,兩針之間的距離約為1cm,行平補平瀉手法,得氣后接SDZ-II華佗電針儀,每側頭尾兩針接同一電極,選疏密波,頻率2Hz/100Hz,電流強度以患者耐受為度,時間設置為30min,1日1次,1周治療5次;②滾針拔罐:針刺治療結束后在頸部尋找壓痛點或硬結、條索狀等不適部位,常規消毒后用0.30×0.50mm滾針(太原市懷誠醫療器械有限公司)行滾刺手法80~120次,時間約1min,當皮膚出現發紅或小血珠后,取大小適宜的玻璃火罐,以閃火法吸附在施術部位,留罐時間約為5min,起罐后以消毒干棉球擦拭干凈,囑患者4h內避風寒、勿沾水,每周治療1次。

兩組均連續治療2周,治療結束后1個月隨訪。

3 觀察指標

采用視覺模擬評分法(visual analogue scale,VAS)[5]評價頸痛程度,其中“0”分表示無痛,“10”分表示不能忍受的劇烈疼痛,評分越高說明頸痛癥狀越嚴重。

采用Northwick Park頸痛量表(Neck Pain questionnaire,NPQ)[6]評價頸椎功能,本量表共9個項目,每個項目分值為0、1、2、3、4分,總分32~36分,評分越高說明頸椎功能越差。

用SPSS21.0統計軟件進行統計分析,計數資料以(%)表示、用χ2檢驗,計量資料以(±s)表示、用t檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

4 療效標準

參照國家藥品監督管理局2002年頒布的《中藥新藥臨床研究指導原則(試行)》[4]擬定。臨床痊愈:疼痛、麻木或眩暈等癥狀、體征積分減少≥95%,X線顯示正常。顯效:疼痛、麻木或眩暈等癥狀、體征積分減少70%~94%,X線顯示明顯好轉。有效:疼痛、麻木或眩暈等癥狀、體征積分減少30%~69%,X線顯示有好轉。無效:疼痛、麻木或眩暈等癥狀、體征積分減少不足30%,X線顯示無改變。

5 治療結果

兩組治療前后VAS評分比較見表1。

表1 兩組治療前后VAS評分比較 (分,±s)

表1 兩組治療前后VAS評分比較 (分,±s)

注:與本組治療前比較,*P<0.05;與對照組治療后比較,△P<0.05。

組別 例 治療前 治療后 隨訪觀察組 35 4.8±1.6 2.1±1.1*△ 2.2±1.3*△對照組 35 4.6±1.2 2.8±1.3* 3.0±1.5*

兩組治療前后NPQ評分比較見表2。

表2 兩組治療前后NPQ評分比較 (分,±s)

表2 兩組治療前后NPQ評分比較 (分,±s)

注:與本組治療前比較,*P<0.05;與對照組治療后比較,△P<0.05。

組別 例 治療前 治療后 隨訪觀察組 35 29.7±9.1 14.3±8.7*△ 16.5±7.9*△對照組 35 28.4±9.5 19.2±10.1* 22.6±8.8*

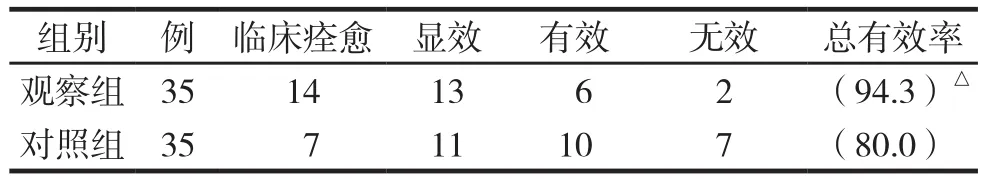

兩組臨床療效比較見表3。

表3 兩組臨床療效比較 例(%)

6 討 論

頸型頸椎病屬中醫“痹證”、“項痹”、“項強”、“頸肩痛”范疇。《素問·痹論》云:“風寒濕三氣雜至,合而為痹也”,《證治準繩》云“有風,有寒,有濕,有閃挫,有瘀血氣滯”,故與感受風寒濕邪、跌撲外傷等密切相關。風寒濕邪、客于經脈,或勞損筋肉,或扭挫損傷,導致氣滯血瘀,經脈痹阻不通而出現頸肩部的肌肉僵硬、痙攣及疼痛。臨床上以風寒阻絡證及氣滯血瘀證多見。所以,治療著重在于疏通經絡、活血祛瘀,以恢復經絡氣血暢通,使肌肉松弛,筋脈伸展,這與曹貽訓教授“解痙止痛,活血化瘀,疏通經絡”的治療思想一致[8]。

排刺法是一種特殊針法,指在局部或經脈上依據治療需要,多針排列成行刺入穴位的方法,因其間距小且排列成行,故名之[9]。其具有行氣活血、舒筋通絡之功。由于排刺針數較多,且針與針之間的間距較短,故能增強針刺刺激量和循經感傳,繼之緩解肌肉痙攣、疼痛及麻木等癥狀。項部排刺是在“腧穴所在,主治所及”的理論指導下,直接針刺項部緊張或痙攣的肌肉組織,建立多個刺激通路,促使肌肉細胞內部結構快速的進行排列組合,進而暢通頸項部經筋之氣血,緩解痙攣之肌肉組織,以達快速舒筋通絡、解痙止痛之目的。同時結合電針,通過電流刺激增強針感,協同發揮疏經通絡、行氣活血的功效。有學者指出,排刺法能夠廣泛刺激上肢神經,改善神經營養,加快組織新陳代謝,調節局部血液循環,加速炎癥物質吸收,緩解神經壓迫,促進組織修復[10]。據臨床報道,排刺治療神經根型頸椎病能減輕疼痛,提高臨床有效率,降低復發率[11-12]。

刺絡放血是在《內經》“宛陳則除之”的理論指導下,用三棱針、梅花針等工具刺破血絡或腧穴,放出適量血液以治療疾病的方法。臨床上刺絡多與拔罐配合使用,以加強治療效果。刺絡放血直接作用于頸項部痙攣的肌肉組織,能夠緩解肌肉痙攣。同時,通過排除瘀血,能改善局部微循環,有助于止痛物質的排出,達到疏經通絡、調氣和血之目的,從而緩解神經根所受的刺激壓迫而解除疼痛。有研究指出,刺絡放血通過調節炎性介質,改善局部血液微循環障礙,調節頸椎周圍神經-肌肉,促進損傷組織的修復,達到治療頸椎病的目的[13]。滾針是由傳統梅花針改良而成,其針多且細,具有刺激面積大、力度小而勻、皮膚創傷小、疼痛度輕等特點,醫者易于操作,患者樂于接受,臨床廣泛用于皮膚病、帶狀皰疹、背肌筋膜炎等疾病的治療[14-16]。此外,劉守芳等[17]認為采用滾針拔罐放血能擴張局部血管,改善微循環,增加血流量,消除組織水腫,加速組織代謝,且操作簡單,刺激性小,無不良反應,尤其適合于腰椎間盤突出癥等疼痛性疾病的治療。

排刺結合滾針拔罐能減輕頸痛癥狀,改善頸椎功能,療效較好。