法治的社會力量:民眾法律知識積累的社會資本機制

法治社會的重要基礎是民眾學法懂法,具備法律知識。1978年我國確立“有法可依、有法必依、執法必嚴、違法必究”的法治原則,開啟法治建設的新步伐。隨著民商事、刑事、行政各領域法律法規持續增加,民眾對法律體系及其實施程序的理解成為法治建設的重要問題。為此,我國在1986年開始實施第一個五年普法規劃,向民眾宣傳法律知識,特別是推動黨員干部和在公共崗位上的個體學法守法。提高民眾法律知識水平離不開正式機構自上而下的宣傳教育,但同時不能忽視民眾學習法律的非正式機制。研究表明,人們之間的溝通交流與互相影響促成信息擴散和行為模仿,特別是強弱關系紐帶在信息傳播和人際影響中發揮重要作用。

M.S.Granovetter, “The Strength of Weak Ties,” , vol.78, no.6, 1973, pp.1360~1380; Yanjie Bian, “Bringing Strong Ties Back in: Indirect Ties, Network Bridges, and Job Searches in China,” , vol.62, no.3, 1997, pp.366~385.

本文運用全國代表性抽樣調查數據和社會資本理論,剖析民眾積累法律知識的自主過程,著重探究基于關系紐帶的個體社會資本對民眾法律知識水平的影響效應與作用機制。

法律知識形塑民眾的法律意識。法律意識研究表明,民眾不是按照法律條文行事的木偶,他們敬畏法律、利用法律、對抗法律抑或規避法律。

同時,這些研究也注意到民眾法律知識水平的有限及其差異性。民眾缺乏法律知識,容易低估或高估自身權利,難以合理準確地運用法律;民眾具備法律知識,就有意愿和能力運用法律,行使權利和維護利益。

Pauline T.Kim, “Norms, Learning, and Law: Exploring the Influences on Workers’ Legal Knowledge,” ,vol.99,1999,pp.447~515; Catherine Albiston, “Bargaining in the Shadow of Social Institutions:Competing Discourses and Social Change in Workplace Mobilization of Civil Rights,” , vol.39, no.1, 2005, pp.11~50; Mary Nell Trautner, Erin Hatton, Kelly E. Smith, “What Workers Want Depends: Legal Knowledge and the Desire for Workplace Change among Day Laborers,” , vol.35, no.4, 2013, pp.319~340.

與案例分析不同,代表性數據的量化分析表明民眾法律知識水平的提高有利于民眾遵守和利用法律,

社會階層地位較高的個體更愿意和能夠利用法律解決糾紛。

因此,我們有必要實證分析民眾法律知識水平的形成機制與差異性,特別是非正式機制,充實法律意識研究。

法律知識對民眾的社會生活產生重要影響。研究發現,民眾的法律知識越堅實,他們就更有信心和能力運用法律維護權益。

Mary E. Gallagher, “Mobilizing the Law in China: ‘Informed Disenchantment’ and the Development of Legal Consciousness,” , vol.40, no.4, 2006, pp.783~816.

在訴訟之外,民眾自發利用法律協調經濟交換,解決矛盾糾紛。

Mingming Duan, “The Role of Formal Contracts with Weak Legal Enforcement: A Study in the Chinese Context,” , vol.10, no.2, 2012, pp.158~186.

法律知識也幫助民眾處理與正式機構的聯系,監督公職人員履職盡責,減少不公正待遇。

Annette Lareau, “Cultural Knowledge and Social Inequality,” , vol.80, no.1, 2015, pp.1~27; Kathryne M. Young, Katie R. Billings, “Legal Consciousness and Cultural Capital,” , vol.54, no.1, 2020, pp.33~65.

然而,民眾對于法律知識的積累和運用是存在顯著差異的。

Xin He, Lungang Wang, Yang Su, “Above the Roof, Beneath the Law: Perceived Justice behind Disruptive Tactics of Migrant Wage Claimants in China,” ,vol.47,no.4,2013,pp.703~738; Karyl A.Kinsey, Loretta J.Stalans,“Which ‘Haves’ Come out Ahead and Why?Cultural Capital and Legal Mobilization in Frontline Law Enforcement,” ,vol.33, no.4, 1999, pp.993~1023.

相對于單次訴訟人,重復訴訟人積累豐富的法律知識,在訴訟中占據優勢;經濟收入更高的群體因其資源和地位優勢,更能有效運用法律知識來維護個人權益;高等教育群體具備學習掌握法律的信心與能力,可利用法律獲得更滿意的結果。

M.Galanter,“Why the ‘Haves’ Come out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change,” ,vol.9,no.1,1974, pp.95~160; Mary Gallagher, Yujeong Yang, “Getting Schooled: Legal Mobilization as an Educative Process,” , vol.42, no.1, 2017, pp.163~194.

那么,作為非正式制度,社會資本是縮小還是維持與擴大群體的法律知識水平差距呢?現有文獻對此沒有深入分析,這構成本研究的核心問題。

本文從三個方面拓展了現有研究:第一,論證民眾法律知識增長的社會資本機制。現有研究集中于分析不同群體的法律知識狀況,呈現法律知識的部分圖景,但屬于描述性的、靜態的分析。

與此不同,本文是機制性的、動態的分析,發現社會資本幫助民眾積累法律知識,重要的作用路徑是社會資本通過促進民眾閱讀討論時事而提升法律知識水平。第二,剖析社會資本的階層差異效應和制度協同效應。現有研究表明法律知識水平存在群體差異,社會階層地位(教育與收入)越高的個體,法律知識越豐富。

楊明:《中國公眾法律知識水平現狀之分析》,《北京大學學報》(哲學社會科學版)2007年第3期;Ming Yang, Juan Chen, “The Rule of Law in China: If It Has Been Built, Do People Know about It?” , vol.9, no.1, 2009, pp.123~145.

在此基礎上,本文發現社會資本會更大幅度地提升高中及以下教育程度和中低收入群體的法律知識水平,彌補他們的資源劣勢。同時,社會資本協同正式制度推進各個社會群體學法懂法。第三,豐富法律意識研究的關系視角。法律意識研究吸收關系理論,贊同人際關系互動作為重要的社會文化因素,塑造個體對法律的理解、體驗與運用,但仍將個體的法律知識視為給定的。

Lynette J. Chua, David M. Engel, “Legal Consciousness Reconsidered,” , vol.15, 2019, pp.335~353.

本文的分析表明,個體的法律知識水平也受人際關系的形塑。

不考慮不同集料類型影響的情況下,研究不同輪胎花紋對路面抗滑性能的影響,三種級配類型對應四種不同輪胎花紋的試驗結果如圖3所示。

一、文獻綜述與研究假設

民眾的法律知識水平是法律社會學的重要研究問題。本文引入社會資本理論,分析民眾積累法律知識的自主過程與機制。在這一部分,我們首先梳理社會資本的概念內涵,確立理論視角;然后依次論述社會資本對民眾積累法律知識的影響效應與作用機制,重點關注社會資本能否縮小社會階層產生的法律知識水平差異,以及社會資本能否協同正式制度提升民眾法律知識水平,并提出相應的研究假設。

普法的社會效果受到無時無處不在的關系互動的影響。報紙、雜志、電視、網絡等媒體是普法的重要渠道,社會生活糾紛案例、法庭判決、法律法規解讀等是各類媒體報道的重要時事內容。

Daniela Stockmann, Mary E. Gallagher, “Remote Control: How the Media Sustain Authoritarian Rule in China,” , vol.44, no.4,2011, pp.436~467.

一方面是因為普法政策要求媒體將法律相關時事列入報道和傳播的內容,另一方面是因為民眾工作和生活的需求,包括法律知識在內的公共事務知識為個體決策和發展提供重要的信息支持。

1.社會資本的概念內涵

本文在微觀層次上使用社會資本概念。社會資本是存在于個體之間、能夠被個體動員的社會資源。

Pierre Bourdieu, “The Forms of Capital,” in J. Richardson, ed., , Westport, CT: Greenwood, 1986, pp.241~258.

社會資本的本質在于人際聯系性。林南區分了潛在的社會資本和動員的社會資本,將社會資本定義為關系紐帶及其傳遞的資源。

現有文獻對個體社會資本的形成機制,秉持三種理論觀點:結構觀、資源觀和紐帶觀。結構觀認為關系網絡結構產生社會資本。特別是松散網絡由于部分個體與他人未建立穩定聯系,形成“結構洞”,

Ronald S. Burt, : , Cambridge MA:Harvard University Press, 1992.

占據者獲得信息來源優勢和信息使用優勢。資源觀認為,社會資本體現為關系紐帶數量和關系網絡蘊含的資源,具體的測量策略包含定名法、定位法和資源法。

Nan Lin, M. Dumin, “Access to Occupations through Social Ties,” , vol.8, no.4, 1986, pp.365~385.

紐帶觀則認為,關系紐帶是社會資本的直接體現。紐帶觀視角下的社會資本研究聚焦于關系紐帶的強度。但是關系強度的測量有多種操作化方式,這與關系強度的理論認識有關。

學術界形成了強弱關系相對優勢兩大命題。弱關系優勢命題認為,弱關系跨越群體結構邊界,能更有效地傳遞非重復性的、異質性的信息;

M.S.Granovetter, “The Strength of Weak Ties,” , vol.78, no.6, 1973, pp.1360~1380.

而強關系優勢命題則指出,關鍵信息和人情資源更多地通過強關系獲取。

Yanjie Bian, “Bringing Strong Ties Back in: Indirect Ties, Network Bridges, and Job Searches in China,” , vol.62, no.3, 1997, pp.366~385.

在強弱關系優勢命題外,中外學者也指出介于強弱關系之間的中等強度關系綜合前兩者的優勢而避免兩者的劣勢:中等強度關系比弱關系強,蘊含人際信任,奠定有效的人際互動和信息傳遞的基礎;中等強度關系比強關系弱,負擔的社會義務少,受網絡結構約束小。

Brian Uzzi,“The Sources and Consequences of Embeddedness for the Economic Performance of Organizations: The Network Effect,” , vol.61, no.4, 1996, pp.674~698; Cheris Shun-ching Chan, “Invigorating the Content in Social Embeddedness: An Ethnography of Life Insurance Transactions in China,” ,vol.115,no.3,2009,pp.712~754.

具象美術作品中的圖像符合眼睛看到的情況。中國畫里的工筆畫屬其范疇,其特征是將客觀物象的細微之處描繪得非常充分,物象的比例大小、空間的表現都與實際相吻合。但具象美術又不同于攝影,它不是簡單的復制客觀物象。美術家畫什么(人物或場景),都與要表達的主題和目的有關。如五代.周文矩《重屏會棋圖》,此圖描繪了五代南唐中主與諸弟下棋的情景。畫中一絲不拘地表現了人物的活動和人物之間的呼應關系,環境中的陳設與人物衣紋都得到細致入微的刻畫。中主端坐正中觀棋,畫龐豐滿,細目微須,儀態氣度出類拔萃,與《南唐書》說他"美容止,器宇高邁,性寬仁,有文學"頗為相符。這幅畫充分發揮了具象美術紀實存真的獨特功能。

2.社會資本的影響效應與作用機制

在我國,人際紐帶觀更適宜分析民眾積累法律知識的自主過程。首先,人際紐帶是傳播法律知識的有效渠道。從1986年開始,我國有計劃地向民眾普及法律知識,開啟全民普法的時代,讓法律走進機關、單位、社區、學校、企業、鄉村。除了公開宣傳的途徑之外,法律知識的傳遞需要廣泛的、開放的人際關系紐帶,通過問詢、解答、討論、辨析等人際學習和交流過程,提高其傳播有效性。其次,人際紐帶還是積累法律知識的有效機制。積累法律知識既表現為個體有目標地學法、遇事找法與咨詢法律專業人士,也體現為個體閱讀討論法律相關時事等日常事件,而個體之間日常互動能夠帶來提升法律知識水平的非預期結果。最后,穩定的人際紐帶有助于民眾持續學習和積累法律知識。改革開放以來,隨著市場經濟的迅速發展和公共生活的持續變遷,我國法律體系和法律程序不斷更新,修訂廢除舊法律、頒布新法律、調整司法與行政程序,要求民眾不斷更新法律知識。這需要穩定的人際關系紐帶持續發揮其輔助作用。

問題究竟出在哪里?首先是思想定位問題。我們把公安信息化簡單理解成信息技術在公安工作中的應用,把公安信息化搞成了建設工程,以信息技術引領公安信息化建設,讓警務跟著技術走,這種思想主導下公安信息化當然取得的只是技術進步。

必須看到,法律日益專業化和職業化限制了民眾法律知識的增長。

法律條文數量龐大且呈現精細化和體系化,只有經過系統的法律邏輯和實務訓練的法律專業人士才能掌握。大部分民眾沒有充分的能力去理解和掌握復雜的法律體系及其程序。這客觀上為社會資本留下作用空間。關系紐帶是傳遞和獲取信息的重要媒介,推動法律知識的傳播。雖然自上而下的法律宣傳,特別是通俗易懂的宣傳形式,使民眾易于接觸和理解法律,但是民眾之間的溝通交流與互相影響的非正式過程看似平淡無奇,卻是無所不在,是民眾日常生活的重要組成部分。

Mario Small, “Weak Ties and Core Discussion Networks: Why People Regularly Discuss Important Matters with Unimportant Alters,” , vol.35, no.3, 2013, pp.470~483.

研究發現,法律的持續更新提高了民眾學習理解法律的認知成本。民眾依靠關系網絡搜尋及時、關鍵的法律信息,降低適應和遵從新法律的成本。

Christine H. Roch, John T. Scholz, Kathleen M. McGraw, “Social Networks and Citizen Response to Legal Change,” , vol.44, no.4, 2000, pp.777~791.

基于關系紐帶鏈接到法律專業人士,獲取法律服務是民眾動員法律的常用方式。

Jason W. Whitney, “Brother’s Keeper: The Legal Ethics of Representing Family Members,” ’ , vol.38, 2006/2007, pp.1101~1136; Erin York Cornwell, Emily S. Taylor Poppe, Megan Doherty Bea, “Networking in the Shadow of the Law: Informal Access to Legal Expertise through Personal Network Ties,” , vol.51, no.3, 2017, pp.635~668.

由訴訟經歷積累法律經驗的個體也向親友、熟人、同事、鄰居等講述法律知識和法庭程序,鼓勵、指導與幫助他們運用法律和法庭維護利益。

Mary E. Gallagher, “Mobilizing the Law in China: ‘Informed Disenchantment’ and the Development of Legal Consciousness,” , vol.40, no.4, 2006, pp.783~816;應星:《“迎法入鄉”與“接近正義”——對中國鄉村“赤腳律師”的個案研究》,《政法論壇》2007年第1期。

另外,基于對照試驗研究,學者發現社區關系網絡中的領袖能比常規的法律宣傳更有效地促進法律深入民眾生活,提高民眾的法律知識,增強民眾的守法行為。

Susan L. Ostermann, “Regulatory Pragmatism, Legal Knowledge and Compliance with Law in Areas of State Weakness,” , vol.53, no.4, 2019, pp.1132~1166.

民眾通過親戚、朋友、熟人關系紐帶,拿起法律武器解決矛盾糾紛,這同時成為周邊民眾接觸、學習和理解法律的過程。

社會資本對民眾法律知識水平的提升作用可以從關系紐帶的廣度和深度兩個方面進一步分析。個體從關系網絡中搜尋法律知識,那么個體的社會交往越廣泛和多樣,個體關系網絡更可能包含法官、律師、法律工作者等法律專業人士和法律知識豐富的個體。與他們的互動,不管是咨詢法律事務還是日常交流,復雜的法律通過故事與經歷的方式分享,個體更理解法律條文和法律程序。法律專業人士也嵌入在關系網絡之中,他們持續地向親友、熟人、鄰居等輸送法律知識。尤其是律師為了提高知名度和曝光率,獲得更高的職業回報,持續拓寬關系網絡,擴大法律的傳播范圍。

Ethan Michelson, “Lawyers, Political Embeddedness, and Institutional Continuity in China’s Transition from Socialism,” , vol.113, no.2, 2007, pp.352~414; Ke Li, “Relational Embeddedness and Socially Motivated Case Screening in the Practice of Law in Rural China,” , vol.50, no.4, 2016, pp.920~954; Sida Liu, “Lawyers, State Officials and Significant Others: Symbiotic Exchange in the Chinese Legal Services Market,” , vol.206, 2011, pp.276~293.

關系紐帶的深度也影響民眾法律知識的積累。首先,情感和信任促進開放、自由的溝通。個體在社會生活中不乏冤屈、沖突與糾紛,涉及私人的或被社會污名化的信息。

Richard E.Miller, Austin Sarat, “Grievances, Claims, and Disputes: Assessing the Adversary Culture,” , vol.15, no.3/4,1980-1981, pp.525~566.

個體傾向于向更強的關系吐露,獲得同情和支持,與之商討解決辦法,包括使用法律手段。關系密切的個體之間也分享運用法律與程序解決問題的經歷和經驗。其次,情感與互惠義務激發關系人提供幫助。例如,如果關系人是律師,則他/她可能提供訴訟策略,幫助個體應對法律程序;他/她也可以推薦可靠的律師提供幫助。

Austin Sarat, William L.F. Felstiner, “Law and Strategy in the Divorce Lawyer’s Office,” , vol.20, no.1, 1986, pp.93~134; Rebecca L. Sandefur, “Elements of Professional Expertise: Understanding Relational and Substantive Expertise through Lawyers’ Impact,” , vol.80, no.5, 2015, pp.909~933.

如果關系人是非法律專業人士,他/她可能分享自己的法律經驗,介紹熟知的、可靠的律師。簡要而言,糾紛解決是社會建構過程,人際關系驅動個體將冤屈、沖突與糾紛轉化為法律問題;這可能推動個體提起訴訟,也可能引導個體采取訴訟之外的有利方式,例如協商、調解、仲裁等。但在這個過程中,社會資本提高了個體對法律的理解和運用能力。綜上所述,提出假設1:

假設1:社會資本提升個體的法律知識水平。

某高層住宅樓在建設施工過程中,共配置了310根樁(75根摩擦樁+235根嵌巖樁)。在對施工現場進行地質勘察時,了解到房屋建筑施工現場地勢較為平坦,有雜填土、粘性土、淤泥質粘性土、含礫粉質粘性土等巖土類型。與此同時,工程要求部分樁基需嵌入到風化巖,采用灌注樁施工法時,樁基沉渣厚度應不超過5cm。這在一定程度上為樁基施工增添了難度,工作人員在施工過程中需嚴格控制施工質量,保證施工質量符合規定,滿足房屋建設要求。

閱讀和討論時事是獲得法律知識的日常途徑,而社會交往會促進這一過程。

邊燕杰、王學旺對農村居民的研究發現,親屬和朋友互動促進了民眾閱讀與討論時事,進而積累法律知識。

周邊的糾紛案例與維權事件吸引民眾的目光,也是社會生活中的“時事”,成為當地民眾面對面或在社交媒體上討論和評議的話題,其中蘊含的法律與常理的碰撞會激發民眾對法律的關注和思考。

另外,法律資訊與社會生活糾紛案例是民眾在閑暇時溝通交流的話題,是了解社會生活的窗口和豐富人際互動內容的媒介。《今日說法》《法治在線》《法律講堂》《社會與法》等法律欄目和普法頻道深受民眾喜愛,親友、鄰居和同事等在閑暇時一同觀看和討論。在互聯網時代,親友、熟人與網友相互轉發和評論時事,塑造法律相關時事成為網絡和社會熱點。

Ya-Wen Lei, Daniel Xiaodan Zhou, “Contesting Legality in Authoritarian Contexts: Food Safety, Rule of Law and China’s Networked Public Sphere,” , vol.49, no.3 ,2015, pp.557~593.

當然,關系互動激發的時事閱讀與討論,不僅豐富了民眾獲取法律知識的形式,而且會幫助民眾進行“整合性信息處理”,

M. H. Hively, W. P. Eveland, “Contextual Antecedents and Political Consequences of Adolescent Political Discussion, Discussion Elaboration, and Network Diversity,” , vol.26, no.1, 2009, pp.30~47.

形成結構化、持久性的法律知識,即將外在的、深奧難懂的法律轉化為內在的、與自身工作生活關聯的實踐性知識。因此,本文認為無時無處不在的關系互動會推動人們閱讀與討論時事,分享法律知識,進而提升個體的法律知識水平。由此,提出假設2:

在鐵路工程連續梁橋的施工控制中,正裝控制與倒裝控制是比較重要的控制方法。該鐵路橋連續梁的施工控制過程中,可以參考正裝控制與倒裝控制方法,實現對該工程施工的綜合控制。連續梁橋的正裝施工控制,主要是根據連續梁的情況,施工流程以及工序對其結構進行分析和控制。作為鐵路工程橋梁結構模擬較為精確的方法之一,正裝控制法需要掌握連續梁橋施工中的變形和受力情況,根據獲得的檢測數據,對不同施工階段橋梁結構的位移狀況進行計算和分析,從而為連續梁橋的施工控制提供數據依據。但該施工控制方法也有一定的缺陷,在理論撓度和實際撓度的差異的影響下,會導致竣工標高存在誤差,從而影響施工質量。

假設2:社會資本通過促進個體閱讀和討論時事而提升其法律知識水平。

3.社會資本的階層差異效應

現有研究表明法律知識水平存在明顯的群體差異。這表現為高等教育和高收入群體擁有豐富的法律知識。那么社會資本作為民眾學習和理解法律的非正式制度,是縮小還是維持和擴大群體差異呢?本文認為,社會資本有助于縮小教育和收入所產生的法律知識水平的群體差異。

3)按#2接地變保護裝置的復歸鍵,告警信號正電仍存在,后臺光字牌仍亮(#1、3接地變及#1、#2站用變情況相同)

教育和收入是社會分層的重要維度。高等教育和高收入的個體在社會分層中占據優勢,他們自身有能力和信心理解法律,購買法律服務,促成他們具備豐富的法律知識。在他們的關系網絡中,其法律知識水平往往高于或者不低于大部分網絡成員,是他人學習和求助的對象。因此,社會階層地位高的個體依據地位優勢通過正式渠道積累豐富的法律知識,而較少依賴非正式的關系互動。相對而言,非高等教育和中低收入的個體是占據多數的劣勢群體,學習理解法律和動員法律的能力較差,法律知識水平也較低。他們的法律知識水平不高于或低于大多數網絡成員,是學習和求助他人的對象。研究也發現,法律專業人士受倫理義務和情感驅動,常常為親戚、朋友和熟人提供免費或低價的法律服務。

Jason W. Whitney, “Brother’s Keeper: The Legal Ethics of Representing Family Members,” ’ , vol.38, 2006/2007, pp.1101~1136; Erin York Cornwell, Emily S. Taylor Poppe, Megan Doherty Bea, “Networking in the Shadow of the Law: Informal Access to Legal Expertise through Personal Network Ties,” , vol.51, no.3, 2017, pp.635~668.

因此,地位劣勢限制非高等教育和中低收入群體通過正式渠道獲取法律服務,他們更依賴非正式的關系紐帶積累法律知識。在此,人力資本(教育)和經濟資本(收入)同社會資本的功能相互替代:高等教育和高收入個體的人力資本與經濟資本的優勢擠壓社會資本的作用空間,而非高等教育和中低收入個體的人力資本與經濟資本的劣勢通過社會資本來彌補。

Pierre Bourdieu, “The Forms of Capital,” in J. Richardson, ed., , Westport, CT: Greenwood, 1986, pp.241~258; Mary Gallagher, Yujeong Yang, “Getting Schooled: Legal Mobilization as an Educative Process,” , vol.42, no.1, 2017, pp.163~194.

綜合而言,相對于高等教育和高收入個體,社會資本對非高等教育和中低收入個體法律知識水平的提升效應更大。由此,提出假設3:

假設3:社會資本縮小社會階層產生的法律知識水平差異,其機制是更大幅度地提升中低教育程度和中低收入個體的法律知識水平。

4.社會資本的制度協同效應

非正式制度與正式制度存在辯證的互動關系。漢姆克和列維茨基認為,這一辯證關系集中體現為非正式制度對于正式制度的四種影響作用,即替代、競爭、遷就、協同。

Gretchen Helmke, S. Levitsky, “Informal Institutions and Comparative Politics: A Research Agenda,” , vol.2, no.4, 2004, pp.725~740.

霍雷克和雷斯特爾在廣泛總結關系研究文獻的基礎上,試圖拓寬這一分析框架,提出了關系紐帶對于正式制度產生替代、競爭、壓制、遷就、填補、協同等六種影響作用。

Sven Horak, K. Restel, “A Dynamic Typology of Informal Institutions: Learning from the Case of Guanxi,” , vol.12, no.3, 2016, pp.525~546.

本文特別關心的問題是,社會資本能否協同正式制度提高民眾的法律知識水平。這是檢驗社會資本效應的關鍵問題。如果答案是肯定的,那就表明社會資本與正式制度的相容性,產生一加一大于二的社會效果;如果答案是否定的,則說明我們應審慎地看待社會資本,只有消除其干擾作用,法律才能深入人心,切實起到行為規范作用。本文設置一個對照情境:對于活躍在正式制度影響圈中心地帶和邊緣地帶的兩個群體,社會資本對他們法律知識水平的影響是否存在差異?其作用方向都是積極正向的嗎?

正式制度提供了積累法律知識的機會結構和規范力量。個體越是處于正式制度的中心,學法懂法的機會就越多,守法用法的行為規范就越強;而偏離了正式制度的中心,特別是處于正式制度影響圈的邊緣地帶,就弱化了這些行為規范。政治面貌、工作單位和戶籍的差異體現了正式制度影響的差異。黨員、體制內、非農戶籍城鎮群體處于正式制度影響圈的中心,而非黨員、體制外和農業戶籍群體往往處于正式制度影響圈的邊緣。

以黨員和體制內就業個體為例。法律知識是黨員必備的政治素養,是體制內就業個體必備的職業素質。黨政機關、國有及集體企事業單位周期性地組織黨員和體制內人員學習法律,更新法律知識,以向群眾和服務對象普法。相對而言,非黨員和體制外群體沒有相應的制度壓力和職業要求,對法律知識的關注度更低。

本文認為,社會資本可協同正式制度促進黨員和體制內就業個體積累法律知識。這是因為,一方面黨員和體制內就業群體與以法官、檢察官為代表的體制內法律人士處于同一體制,相互之間有更多機會和更容易形成頻繁緊密互動;另一方面以律師、法律工作者為代表的體制外法律人士因執業活動與黨政機關、國有和集體企事業單位及其工作人員頻繁互動。研究者將體制聯系稱為政治紐帶,是律師、法律工作者重要的政治資本,他們有動力維持和強化同黨員及體制內工作人員的關系互動。

Ethan Michelson, “Lawyers, Political Embeddedness, and Institutional Continuity in China’s Transition from Socialism,” , vol.113, no.2, 2007, pp.352~414; Ke Li, “Relational Embeddedness and Socially Motivated Case Screening in the Practice of Law in Rural China,” , vol.50, no.4, 2016, pp.920~954; Sida Liu, “Lawyers, State Officials and Significant Others: Symbiotic Exchange in the Chinese Legal Services Market,” , vol.206, 2011, pp.276~293.

因此,相對于處于正式制度影響圈邊緣的非黨員和體制外就業個體,黨員和體制內就業個體不僅有提高法律知識水平的壓力和需求,而且社會交往中蘊含的法律知識優勢能幫助他們學習理解法律。

同樣,相對于農業戶籍,非農戶籍城鎮居民不僅處于正式制度影響圈的中心,而且社會交往圈蘊含更豐富的法律知識。城鎮總體上屬于生人社會、工商社會,法律不可或缺;而農村接近熟人社會、農業社會,傳統禮俗扮演更重要角色。法律下鄉與迎法下鄉雖然增強了法律在農村社會的地位,但尚未消除法律在城鄉之間被認同、接受和運用的差距。研究也發現,從封閉固定的農業生產生活方式轉向開放流動的城市工商業生產生活方式,擴大了個人的視野和人際交往范圍,使其可接觸到更多法律信息。

法律專業人士集中于城鎮會促進城鎮居民重視和學習法律。

因此,相對于農業戶籍,非農戶籍城鎮居民不僅更重視法律,而且更容易和更頻繁地同法律專業人士、法律知識豐富的個體建立和加強聯系,其親友熟人也具備更高的法律知識可供學習,形成積累法律知識的優勢,緊跟法律更新步伐。綜上所述,提出假設4:

假設4:社會資本協同正式制度提高民眾的法律知識水平,這直接表現為社會資本更大幅度地提升處于正式制度影響圈中心的黨員、體制內、非農戶籍個體的法律知識水平。

二、研究設計

1.數據與統計分析方法

本文使用的數據是中國人民大學主持的2010年度中國綜合社會調查數據(CGSS2010)。 CGSS2010是一項全國性、綜合性的社會調查項目,涉及民眾的經濟與社會生活的眾多方面,包括法律知識、關系互動、人口社會學信息等模塊,滿足本文的研究需求。該調查采用分層三階段概率抽樣。在進行回歸分析時,本文采用數據庫提供的權重對樣本進行加權處理,同時控制樣本在省份上的聚簇。由于部分變量存在缺失值,本文分析的樣本量是9333。

影響民眾法律知識水平的其他因素作為控制變量納入統計分析模型,主要分為三塊:首先是反映社會階層差異的因素,包括教育年限和收入。收入是指被訪者家庭2009年全年總收入。按照研究慣例,對最高收入的1%進行歸并然后取對數再放入模型。其次是體現正式制度影響差異的因素,包括政治面貌(黨員與非黨員)、工作單位(體制內與體制外)和戶籍(農業戶籍與非農戶籍)。最后是其他人口社會學變量,包括性別、年齡、主要信息源(互聯網與傳統媒體)和居住區域(東部、中部、西部)。需要說明的是,法律知識不僅通過報紙、雜志、電視、廣播等傳統媒體傳播,也通過互聯網深入民眾生活。傳統媒體尤其電視是民眾獲取信息的重要渠道,而互聯網的發展與普及增加了新的信息渠道。民眾可能同時使用互聯網和傳統媒體獲取法律知識。但是,互聯網與傳統媒體不同,具有信息傳遞的互動性、及時性、豐富性和便捷性等特征。因此,本文關注民眾媒體接觸的差異性,即獲取信息的主要來源是傳統媒體還是互聯網以及其是否影響民眾的法律知識水平。主要信息源是互聯網賦值為1,傳統媒體賦值為0。主要信息源屬于二分類變量。

現在英藏敦煌文獻漢文部分已編目至13900號,其中前7000號相對比較完整,后7000號大抵為殘片,還有20余號木刻品另行編號,同時在非漢文部分也夾雜了100多號漢文文獻,如此漢文部分總計可達14000號左右。

2.變量測量

由此可以看到,文章中對于語義含義和語用含義的理解沖突加深了文章的內涵,豐富了人物的性格特征。對于讀者來說,這種語言上的沖突增強了文章的可讀性,給讀者帶來更加深刻的閱讀體驗。而從語言學的角度上來講,《傲慢與偏見》中的語言沖突則是研究語義學和語用學意義相關的有效真實的語料,對于文章中的語言特色和文章所著時期的交際風格的研究與深入的理論發展都有著重要的作用。

(1)因變量

法律知識是指民眾對法律體系及其實施程序的理解。

Ming Yang, Juan Chen, “The Rule of Law in China: If It Has Been Built, Do People Know about It?” , vol.9, no.1, 2009, pp.123~145; Mary Gallagher, Yujeong Yang, “Getting Schooled: Legal Mobilization as an Educative Process,” , vol.42, no.1, 2017, pp.163~194.

現有研究主要采用自評法和他評法測量民眾的法律知識水平。自評法要求被訪者自我評估對特定法律的熟知程度,他評法則是研究者設計被訪者應答的法律問題并評判被訪者回答的正誤。他評法選擇的測量問題至關重要,問題不管是過于復雜還是過于簡單,都無法有效捕捉被訪者之間法律知識水平的差異。自評法則需要研究者警惕被訪者系統性地高估或低估法律知識水平。

本文采用自評法量化被訪者的法律知識水平。法律知識不僅包括被訪者對“法律是什么”的了解,更重要的是被訪者對“法律如何運行與使用”的理解。

本文的研究對象不是某類特定群體,因此測量被訪者對基本法律知識的了解程度。具體的測量問題是:“請問您對下列事項的了解程度如何?①基本法律知識;②公安局的職能;③檢察院的職能;④法院的職能;⑤如何請律師;⑥如何申請法律援助;⑦如何訴訟(打官司);⑧如何找信訪局。”有必要說明的是,雖然學者對信訪制度提出眾多批評和改革建議,但是信訪制度是我國在革命與建設時期形成并不斷改革完善的法律制度。它賦予民眾信訪的權利,也規范民眾的信訪行為。選項從完全不了解、比較不了解、無所謂了解不了解、比較了解到完全了解,依次賦值1至5。這八個項目的克朗巴哈系數(Cronbach’s α)是0.927,一致性程度非常高。八個項目直接加總,是本研究測量法律知識的連續變量。

離了林強信,景花廠沒有倒。林強信不甘心,他是個精明的生意人,從不做賠了夫人又折兵的買賣,他不甘心白吃了這個啞巴虧。景花廠后來漸漸有了起色,訂單多了,員工多了,林強信更不甘心了。他要擊敗景花廠,要阿花像只無家可歸的貓,乖乖回到他的懷抱。

(2)自變量

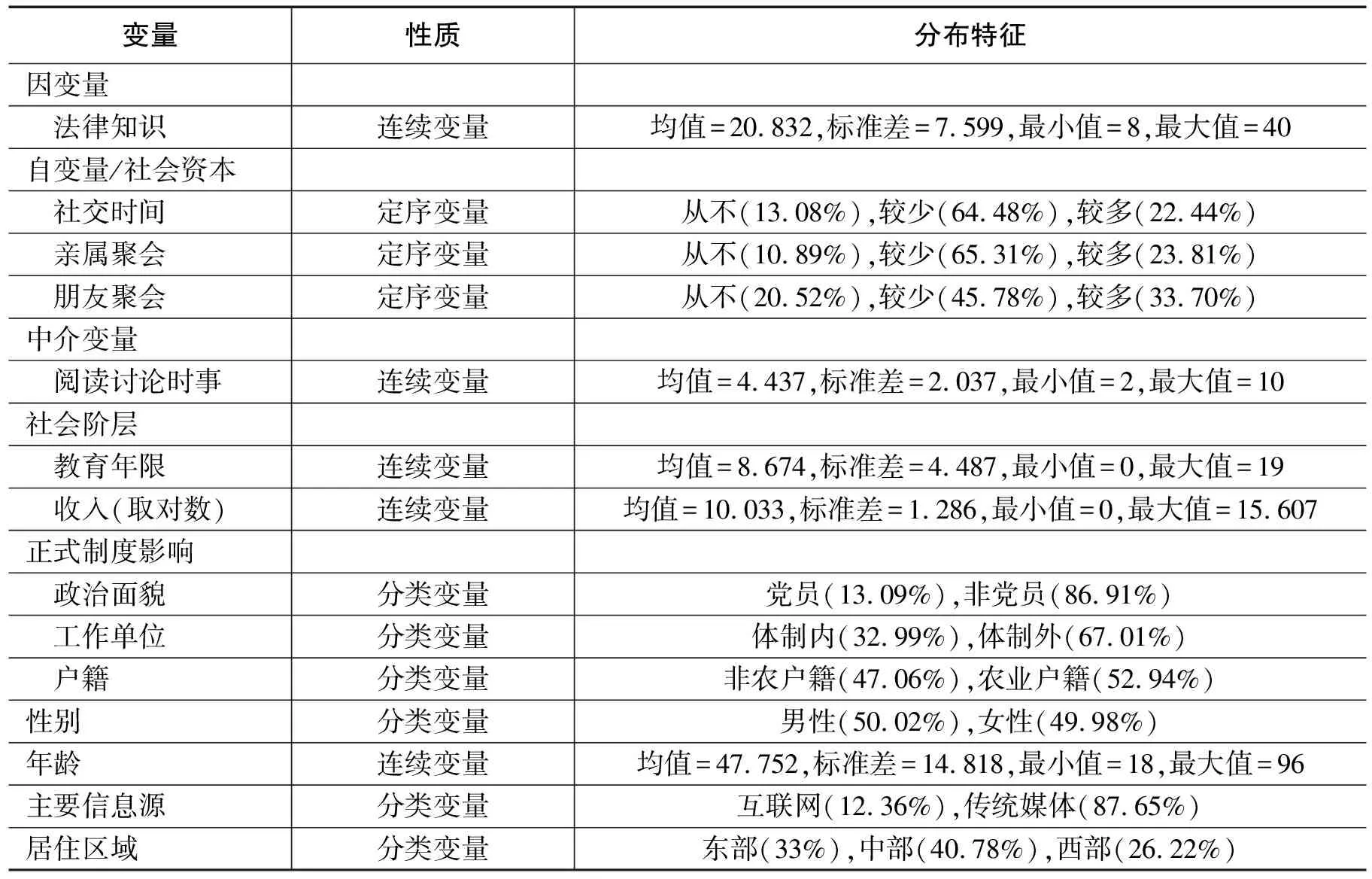

表1呈現了所有變量的描述性統計結果,反映的是2010年的狀況。

(3)中介變量

閱讀討論時事是社會資本作用于法律知識的中介變量。法律資訊、法庭案例、糾紛故事等是時事的重要內容,閱讀討論時事是民眾學習理解法律的過程。閱讀討論時事通過測量民眾閱讀有關時事方面的報紙、雜志和書籍的頻率,以及與他人議論有關時事的話題的頻率獲得。閱讀與討論時事的頻率分為從不、很少、有時、經常、總是,分別賦值1至5。兩個項目的克朗巴哈系數是0.767,一致性程度較高。兩個項目直接加總,形成連續變量閱讀討論時事。

第四,傳播媒介和外圍因素的作用貫穿了旅游危機事件網絡輿情傳播的整個過程。一方面,隨著現代信息技術的發展和互聯網的普及,傳播媒介的多元化成為公眾參與事件網絡輿情傳播的絕佳平臺,但正是因為傳播媒介的廣泛介入,公眾參與旅游危機事件網絡輿情傳播的成本低廉,由此也加大了相關部門輿情管控的難度;另一方面,政治、經濟、文化、制度及技術等外圍環境要素為旅游危機事件網絡輿情的傳播塑造了有利的大環境,而旅游危機事件網絡輿情的傳播也可能帶來這部分要素的發展和進步。傳播媒介和外圍因素是旅游危機事件網絡輿情傳播過程中不可或缺的重要組成部分。

(4)控制變量

本文通過嚴謹的統計分析方法,以獲得穩健可靠的實證分析結果。因變量法律知識是連續變量,適用普通最小二乘法(Ordinary Least Square,OLS)進行回歸分析;采用夏普利值分解,探析和比較影響民眾法律知識水平各因素的重要性,論證本文理論與實證分析的意義;利用自助法檢驗社會資本對法律知識作用路徑的穩健性;最后,依靠粗粒度精確匹配法呈現社會資本的階層差異效應和制度協同效應。

三、實證分析

1.描述性統計分析

社會資本是本文的自變量。前文已說明紐帶觀具有適用性,個體的社會資本體現在關系紐帶的廣度和深度兩個方面。關系紐帶的廣度用社交時間來測量,即被訪者在空閑時間參與社交活動的頻率。回答選項分為從不、很少、有時、經常、總是。從不賦值為1,表示基本不參與社交;很少、有時賦值為2,表示社交時間投入較少;經常、總是賦值為3,表示社交時間投入較多。社交時間投入越多反映關系紐帶越廣泛,社會資本越豐富。關系紐帶的深度體現為與親屬和朋友的交往狀況,通過測量被訪者在空閑時間與不住在一起的親屬和朋友聚會的頻率來呈現。親屬聚會、朋友聚會的回答分為從不、一年數次或更少、一月數次、一周數次、每天。從不賦值為1,表示基本不參與聚會;一年數次或更少賦值為2,表示聚會較少;一月數次、一周數次、每天賦值為3,表示聚會較多。聚會次數越多反映關系紐帶越密切,社會資本越豐富。社交時間、親屬聚會、朋友聚會都是定序變量。

我們主要關注核心變量。法律知識的平均得分是20.8,小于中位數24,但標準差高達7.6,說明民眾的法律知識處于中低水平但差異性不小,與同期研究的結論一致。社交時間、親屬聚會和朋友聚會描述民眾的社會資本狀況。22%的民眾社交時間投入較多,65%的民眾社交時間投入較少,但仍有13%的民眾極少參與社交活動。以社交時間反映關系廣度,民眾的關系交往面有明顯差異,大多民眾關系交往面處于中等水平。24%的民眾較多參與親屬聚會,65%的民眾較少參與親屬聚會,但仍有11%的民眾極少參與親屬聚會。朋友聚會的分布與親屬聚會不同:高達34%的民眾較多參與朋友聚會,但是也有多達21%的民眾極少參與朋友聚會。以親屬聚會和朋友聚會呈現關系深度,民眾維持的關系深度有明顯差異,民眾維持最多的是中等深度的親屬和朋友關系。另外,社交時間、親屬聚會和朋友聚會之間是弱相關,特別是社交時間與親屬聚會相關度更低,這與理論預期一致。閱讀討論時事的平均得分是4.44,小于中位數6,標準差超過2,總體上民眾閱讀討論時事的頻率較低,但是差異性較大。

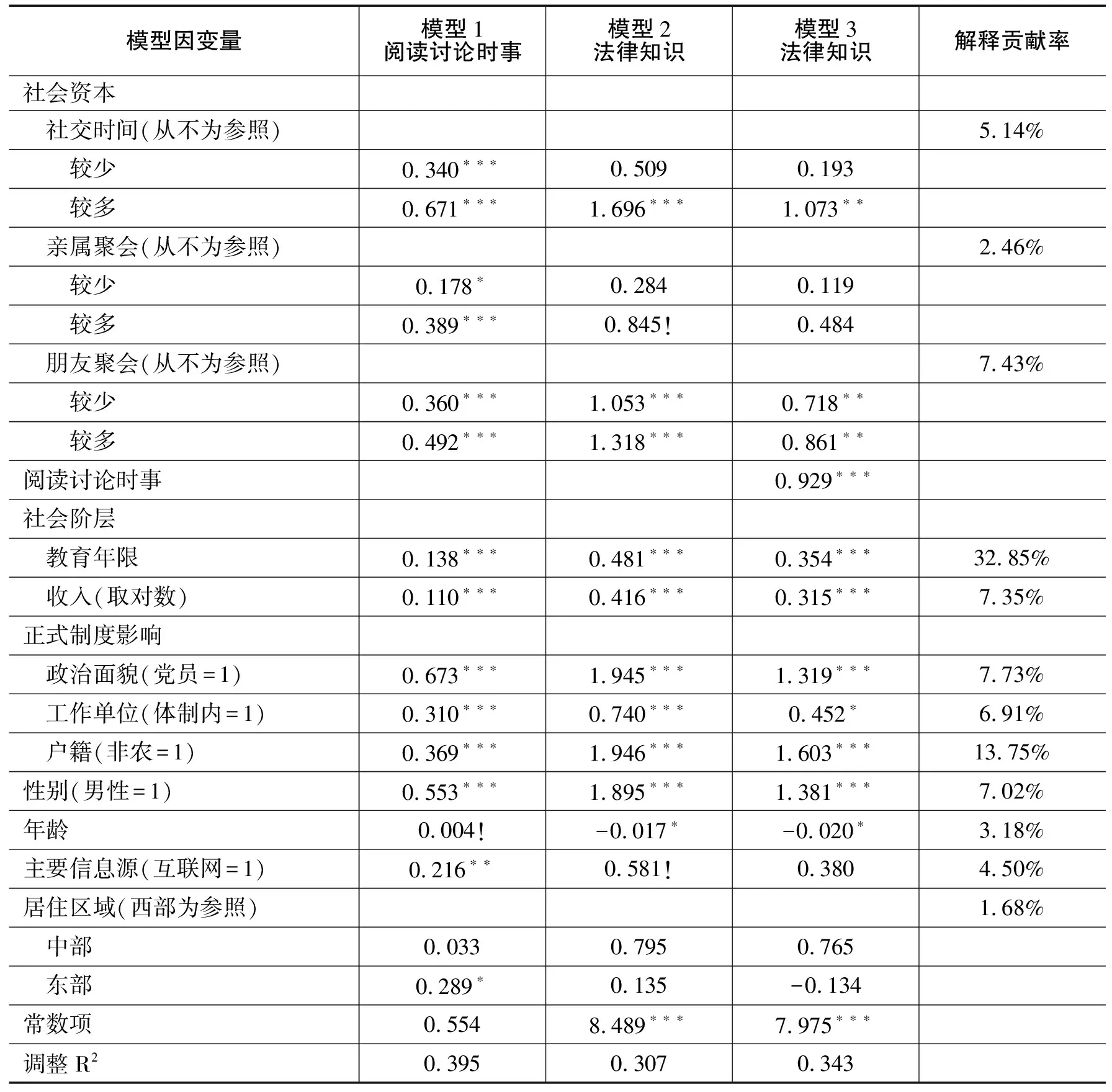

2.社會資本的影響效應與作用機制

最后,模型3是在模型2的基礎上加入中介變量閱讀討論時事。閱讀討論時事的系數為正且通過顯著性檢驗(p<0.001),閱讀討論時事提升了民眾的法律知識水平,說明民眾閱讀討論時事正是學習理解法律的過程。與模型2相似,相對于參照組,較多社交時間、較少和較多朋友聚會的系數都是正的且通過顯著性檢驗(p<0.01)。但是與模型2不同的是,它們的系數減少和顯著度降低。綜合上述分析,社會資本不僅直接提高民眾的法律知識水平,而且通過激發民眾閱讀討論時事,會間接地提升民眾的法律知識水平。假設1和2得到支持。

社會資本是促進信息傳播的重要力量。在文獻綜述與研究假設部分,我們預期,社會資本提升民眾的法律知識水平,其中一個作用路徑是社會資本通過促進民眾閱讀討論時事而幫助民眾積累法律知識。表2的回歸分析結果支持我們的理論預期。

首先,模型1顯示社會資本會推動民眾閱讀討論時事。以從不投入時間參與社交為參照,較少和較多社交時間的系數都是正的且通過顯著性檢驗(p<0.001)。在親屬聚會和朋友聚會方面,呈現同樣的規律。以從不參與親友聚會為參照,較少和較多親友聚會的系數都是正的且通過顯著性檢驗。社交時間、親屬聚會、朋友聚會越多,民眾越積極地閱讀討論時事。

其次,模型2以法律知識為因變量,表明社會資本會提升民眾的法律知識水平。相對于參照組,較多社交時間、較少和較多朋友聚會的系數都是正的且通過顯著性檢驗(p<0.001),親屬聚會的系數雖然是正的,但沒有通過顯著性檢驗。從關系屬性看,親屬關系強于朋友關系,承載更多義務和責任,但是親屬關系傳遞信息的功效弱。

依據《導基》課程內容、考試大綱及導游人員崗位能力培養要求,進行總結和歸納,收集素材,分教學階段構建教學的內容項目和任務體系(如表1)。

表2最后一列解釋貢獻率是根據模型2的設置,通過夏普利值分解(Shapley Value Decomposition),分析各變量對法律知識水平變化的解釋貢獻大小。社會資本的解釋貢獻率達到15%(7.43%+5.14%+2.46%=15.03%),即社會資本解釋了15%的法律知識水平差異量。在社會資本內部,朋友聚會的解釋貢獻率最高,社交時間其次,親屬聚會的解釋貢獻率遠低于前兩者。社會階層的解釋貢獻率高達40%(32.85%+7.35%=40.20%),其中教育年限的解釋貢獻率最高,達到33%,收入的解釋貢獻率也不低,超過7%。這與現有研究結論一致:教育是決定民眾法律知識水平的關鍵因素。正式制度的解釋貢獻率也大于社會資本的解釋貢獻率,達到28%(7.73%+6.91%+13.75%=28.39%)。其中,戶籍的解釋貢獻率達到14%。政治面貌和工作單位的解釋貢獻率在7%左右。這些分析表明,社會資本、社會階層和正式制度影響是塑造民眾法律知識水平的關鍵因素。

從表2中我們還得到了其他重要研究發現。首先,更高教育和收入的個體會更積極閱讀和討論時事,法律知識水平也更高。這表明社會階層地位越高的個體法律知識水平更高。這些結果也與現有研究一致,初步表明被訪者自我評估法律知識水平沒有產生系統的偏誤。其次,黨員、體制內、非農戶籍個體不僅更積極閱讀和討論時事,而且法律知識水平更高。這說明正式制度促進黨員、體制內和非農戶籍個體學法懂法。最后,在控制變量上,男性、青年人、互聯網使用、東部居民更積極閱讀和討論時事,顯示了比較優勢,其意義有待深入研究。

格蘭諾維特認為互動時間、情感強度、親密程度和互惠義務四個方面捕捉了關系紐帶的特征。

M.S.Granovetter, “The Strength of Weak Ties,” , vol.78, no.6, 1973, pp.1360~1380.

然而,互動時間與后三個方面關聯度弱。

Peter V. Marsden, Karen E. Campbell, “Measuring Tie Strength,” , vol.63, no.2, 1984, pp.482~501; James C. Mitchell, “The Components of Strong Ties among Homeless Women,” , vol.9, no.1, 1987, pp.37~47.

董書昊等總結了關系紐帶測量文獻,提出用時間投入和關系深度兩個維度刻畫關系紐帶:時間投入容納互動時間,關系深度則包含情感強度、親密程度、互惠義務三個高度關聯的方面。

事實上,個體既需要廣泛的紐帶又需要深度的紐帶,但是個體有限的時間和精力難以維持眾多深度的紐帶。研究發現,社交時間與民眾接觸的弱關系數量緊密關聯,社交時間投入反映關系紐帶的廣度,關系紐帶的廣度(廣泛性)與異質性緊密關聯;而先賦性的親屬和后天選擇的朋友是個體關系網絡的核心部分,與親屬和朋友的互動狀況反映關系深度。

3.社會資本的階層差異效應與制度協同效應

我們采用粗粒度精確匹配法(Coarsened Exact Matching,CEM)進行群體比較,以檢驗假設3和4。粗粒度精確匹配法是統計學家加里·金等人提出的因果推斷分析方法,實現實驗組和控制組在控制變量分布上的一致性。

Stefano M. Iacus, Gary King, Gluseppe Porro, “Multivariate Matching Methods That are Monotonic Imbalance Bounding,” , vol.106, 2011, pp.345~361; Stefano M. Iacus, Gary King, Gluseppe Porro, “Causal Inference without Balance Checking: Coarsened Exact Matching,” , vol.20, no.1, 2012, pp.1~24.

換言之,消除兩個群體在控制變量上的差異,以準確地分析社會資本的群體間差異效應。為了使分析結果清晰易讀,我們采用主成分分析將測量社會資本的三道題合成連續變量社會資本。我們嘗試過將社交時間、親屬聚會、朋友聚會放入統計模型,也得到一致結果。

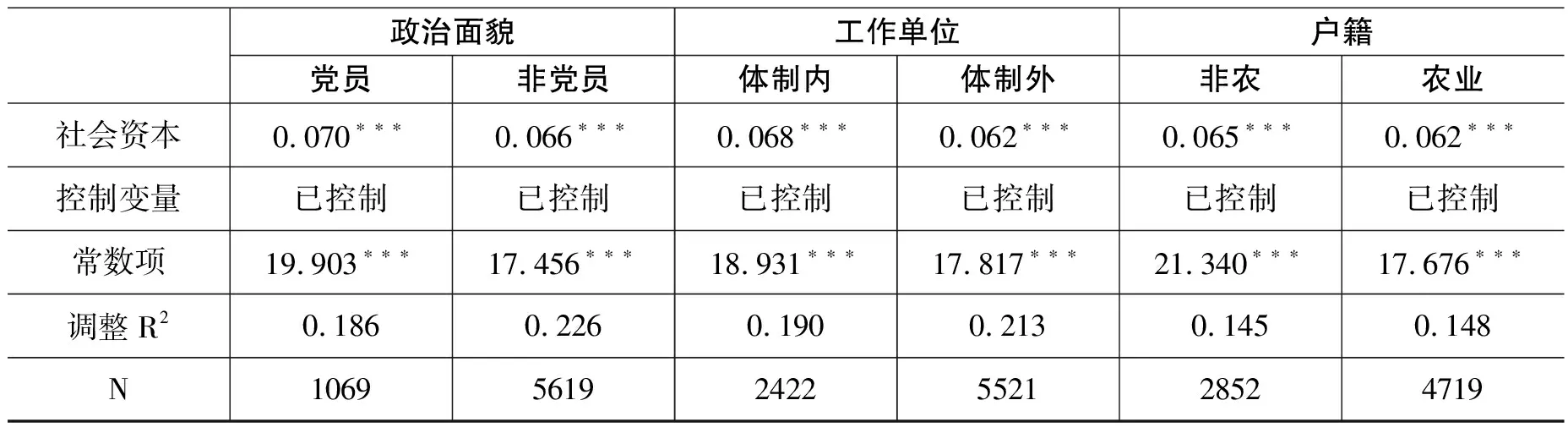

表3呈現了社會資本的階層差異效應。教育變量以是否獲得大專教育為標準,區分為高等教育和非高等教育兩個群體。社會資本對兩個群體的法律知識水平都有顯著的提升作用,但是社會資本的系數在非高等教育模型中更大,說明社會資本更有利于非高等教育群體積累法律知識。收入變量基于被訪者的家庭經濟狀況相對于當地水平的主觀評價,以均值劃線,區分為高收入和中低收入兩個群體。模型顯示,社會資本對于法律知識的提升作用在兩個群體中都是正向顯著的,但在中低收入群體中更大。這組模型分析結果表明,社會資本縮小了社會階層之間的法律知識水平差異,假設3得到支持。

排除標準:①圓錐角膜或可疑圓錐角膜、其他角膜擴張性疾病;②重度干眼;③角膜厚度無法滿足設定的切削深度,中央角膜厚度<450 μm、預期切削后角膜瓣下剩余角膜中央基質厚度<250 μm(建議280 μm)、預期術后剩余角膜中央基質厚度小于術前角膜厚度50%;④存在活動性眼部病變或感染;⑤嚴重的眼附屬器病變,如眼瞼缺損和變形、嚴重眼瞼閉合不全;⑥未控制的青光眼、嚴重影響視力的白內障,嚴重的角膜疾病、眼外傷、角膜移植術后、放射狀角膜切開術后;⑦存在全身結締組織病或自身免疫性疾病;⑧存在焦慮、抑郁等嚴重心理、精神疾病[1]。

表4展現了社會資本的制度協同效應。社會資本對黨員與非黨員、體制內與體制外、非農戶籍與農業戶籍群體的法律知識水平都有顯著的提升作用。但也存在顯著差異,表現為社會資本的系數在黨員模型中高于非黨員模型、體制內模型高于體制外模型、非農戶籍模型高于農業戶籍模型。這表明,社會資本的法律知識水平提升效應對正式制度影響圈中心的黨員、體制內和非農戶籍群體更大,這充分說明社會資本可協同正式制度提升民眾的法律知識水平。假設4得到支持。

4.中介效應檢驗

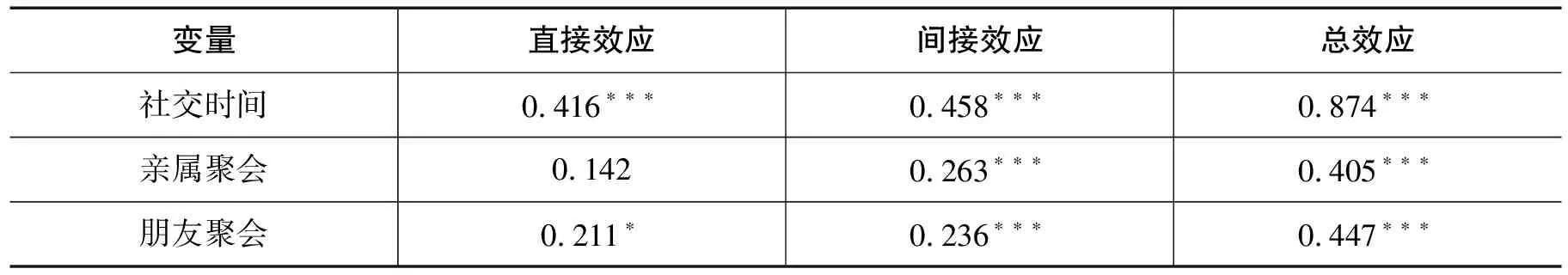

這部分采用自助法(bootstrapping)檢驗社會資本的作用路徑的穩健性。自助法要求自變量是連續的,因此我們保留問卷五點定序測量,將社交時間、親屬聚會和朋友聚會操作化為取值1—5的定序變量,權當連續變量使用。通過重復抽取樣本5000次,獲得矯正偏差的置信區間和標準誤。結果展現在表5中。社交時間、親屬聚會、朋友聚會對因變量法律知識的總效應和間接效應都是正的且通過顯著性檢驗(p<0.001)。社交時間和朋友聚會對因變量法律知識的直接效應是正的且通過顯著性檢驗(p<0.001和p<0.05),而親屬聚會對因變量法律知識的直接效應雖然是正的但沒有通過顯著性檢驗。社交時間和朋友聚會既直接地又間接地促進民眾積累法律知識,兩者間接效應的占比分別是52.4%(0.458÷0.874×100%)和49.4%(0.211÷0.447×100%)。親屬聚會主要通過推進閱讀討論時事而間接地作用于民眾法律知識的積累。這些分析進一步確認,社會資本對民眾積累法律知識既有直接的正向效應,又通過促進民眾閱讀討論時事,產生間接的正向效應。

四、結論與討論

民眾法律知識水平是法律社會學的重要研究問題。本文運用全國代表性數據,從社會資本理論視角,分析了民眾積累法律知識的自主過程,得出如下主要結論:首先,民眾的法律知識水平處于中低程度但呈現顯著的群體差異,社會階層地位(教育與收入)更高和處于正式制度影響圈中心地帶(黨員、體制內就業、非農戶籍)的民眾,其法律知識水平更高;其次,社會資本會顯著提升民眾的法律知識水平,其中一個重要的作用路徑是通過促進民眾閱讀和討論時事而積累法律知識;再次,社會資本有助于縮小社會階層之間的法律知識水平差異;最后,社會資本協同正式制度推進各個社會群體學法懂法。

社會資本的作用機制、階層差異效應和制度協同效應是本文的核心論題和貢獻。從1986年開始,我國向全民普及法律知識,特別是推進黨員干部和服務于公共崗位的個體學法守法。然而,民眾學法、懂法、守法和用法除了自上而下正式制度的灌輸和教育,也離不開民眾之間的自主學習和互動。本文的分析表明,社會資本將自上而下的普法轉化為民眾之間學習法律的自主過程。其中的一個生動體現是社會資本促進民眾積極地閱讀討論法律關聯的時事。嚴格的統計分析表明,社會資本幫助廣大的中低收入和非高等教育群體克服資源劣勢,積累法律知識;社會資本推動黨員和體制內人員利用正式制度提供的機會結構和內化正式制度提出的規范要求,學法懂法。無疑,社會資本是民眾積累法律知識的非正式機制,可提升普法的社會效果。

本文分析表明,親屬紐帶和朋友紐帶都是民眾積累法律知識的有效途徑。比較而言,朋友紐帶途徑更為有效。這一判斷基于表2的實證發現:朋友聚會對法律知識水平的解釋貢獻率是社交時間的1.45倍、是親屬聚會的3倍。同時,表2的全樣本分析也顯示,朋友比親屬能更大程度地提升民眾的法律知識水平。與陳純菁對中國保險市場交易研究結論一樣,本文認為關系強度是一個連續譜,義務規范和個體互動塑造關系強度,強弱關系不如兼具它們優勢的中等強度關系有效。

Cheris Shun-ching Chan, “Invigorating the Content in Social Embeddedness: An Ethnography of Life Insurance Transactions in China,” , vol.115, no.3, 2009, pp.712~754.

本文豐富了法律意識的關系研究。人際互動和影響體現社會建構力量,展現個體的社會聯系性的本質特征。個體的法律知識水平也必然是在人際互動中產生變化。本文探究這一問題,彌補了現有法律知識研究的不足。嚴謹的實證分析表明,結構地位同等的條件下,個體的社會資本越豐富,其法律知識水平也越高。同時,結構地位產生的法律知識水平差異受到社會資本的調節,這表現為社會資本縮小社會階層地位產生的法律知識水平差距。

本文展現了社會資本作用方式的豐富多樣性。林南概括了社會資本對表達性行動和工具性行動發揮作用的四種方式:促進信息流動、施加影響、提供社會信用、強化身份和認同感。

伯克曼和格拉斯則將社會資本對健康的影響機制總結為五種類型,即提供社會支持、施加社會影響、促進社會參與、產生人際感染、增進資源獲取。

L.F.Berkman, T.Glass, “Social Integration, Social Networks, Social Supports and Health,” in L.F.Berkman, I. Kawachi, eds., , New York: Oxford University Press, 2000, pp.137~173.

隨后,林南和敖丹發現,社會資本對勞動力市場中地位獲得的作用方式既表現為在求職與工作中動用人際關系及關系資源這種直接的、看得見的方式,又體現為在人際日常交流中獲得工作信息這種間接的、不顯現的方式。

本文探討民眾法律知識積累的社會資本機制,表明社會資本的作用方式不僅表現為動員人際關系,施加人際影響,獲取法律幫助而提升民眾法律知識水平,也表現為在日常生活中人們之間閱讀討論時事,促進法律信息的傳播,增進民眾對法律理解。

光分路器的雷響主要有五中,分別為盒式光分路器、機架式光分路器、微型光分路器、托盤式光分路器和插片式光分路器,這些光分路器粉筆在不同的場合下適用,比如盒式光分路器比較常用于光纜交接箱及分光分纖盒之中;機架式光分路器經常適用于標準機架之中;微型光分路器經常被適用于光纜接頭盒之中;托盤式光分路器經常適用于光纜交接箱之中;插片式光分路器則經常適用于光纜交接箱以及光纖配線架之中。

最后,值得注意的是,我國法律在近十年也有眾多更新內容,民眾需要不斷學習新的法律內容。本文使用的是2010年數據,其研究結論既適用于十年前的情況,又為最新數據的分析提供了理論思路、分析方法、統計模型和實證結果的參照。由此期待未來研究者的最新成果,共同探討我國民眾知法懂法的自主學習過程和社會機制,推動我國的法治建設。