給沙漠中的孩子一個(gè)五彩斑斕的未來(lái)

文 | 袁舒 王雪迎

一批批支教老師牽起孩子們的小手,暗自在心中下定決心,一定要讓他們走出沙漠,看到更廣闊的世界。

在距離新疆和田市80多公里遠(yuǎn)的沙漠中,有一個(gè)很多當(dāng)?shù)厝硕己苌偃サ陌涂硕沾濉_@里氣候惡劣干燥,沙塵暴頻頻發(fā)生。但這里卻有一群年輕人,他們離開舒適便捷的大城市,用支教的方式為沙漠中的孩子架起一座通往廣闊未來(lái)的橋梁。

沙漠里的小學(xué)

從北京出發(fā),經(jīng)過(guò)3000多公里的路程,坐30個(gè)小時(shí)的直達(dá)火車到烏魯木齊,再換乘兩天兩夜的大巴,繞過(guò)塔克拉瑪干沙漠到和田市,最后在和田市區(qū)坐小車,到達(dá)和田縣塔瓦庫(kù)勒鄉(xiāng)巴克墩村。

2017年以前,這里的孩子們因?yàn)樨毨А⒔虒W(xué)條件差等原因無(wú)法接受合格的教育。巴克墩村小學(xué)在塔瓦庫(kù)勒鄉(xiāng)11所村級(jí)小學(xué)中成績(jī)排名倒數(shù)第二,學(xué)不到標(biāo)準(zhǔn)的拼音讀法,有的學(xué)生到畢業(yè)都不會(huì)寫自己的名字。2017年開始,自治區(qū)團(tuán)委采用“駐村支教、志愿支教”的教育扶貧新模式,每年從全國(guó)各地選派西部計(jì)劃大學(xué)生志愿者和支教老師來(lái)到巴克墩村,幫扶村小學(xué)和幼兒園解決師資力量薄弱、教學(xué)手段單一的問(wèn)題。

巴克墩村三面被沙漠包圍,學(xué)生們帶支教老師彭夢(mèng)(左二)到沙漠里玩。攝影/韓東鋒

支教項(xiàng)目伊始,許多初到巴克墩村小學(xué)的支教老師都被這里的環(huán)境嚇到——校園里,兩排平房相對(duì)而立,教室后面架著煤爐,空氣中氤氳著黑煙,散發(fā)出刺鼻的氣味,離得遠(yuǎn)的同學(xué)絲毫感覺(jué)不到暖意,一雙雙小手生了凍瘡。有時(shí)上著課聽到咣當(dāng)一聲巨響,發(fā)現(xiàn)一個(gè)學(xué)生摔倒在地上,是她坐的板凳散架了。而老師還沒(méi)來(lái)得及上前幫忙,小孩就早已嫻熟地將連接板凳的鐵絲扭好,坐回去繼續(xù)聽課了。

在開始具體學(xué)科的教學(xué)前,先要幫助學(xué)生們重新養(yǎng)成學(xué)習(xí)習(xí)慣。“幫家里干活”“帶弟弟妹妹”……各種各樣的原因讓村里孩子們不來(lái)學(xué)校上學(xué),整體到校率不到30%。參與第一批支教的古麗艾謝姆挨個(gè)給學(xué)生家里打電話,由班長(zhǎng)帶路,一家家地走訪。看到學(xué)生幫父母照看弟弟妹妹的情況,她就去給家長(zhǎng)做工作,盡量想別的辦法來(lái)替代,如果家里實(shí)在有困難,就讓學(xué)生把小弟弟小妹妹帶到學(xué)校來(lái),由不上課的老師輪流照看。一次次家訪過(guò)后,同學(xué)們曠課的次數(shù)越來(lái)越少了。一個(gè)月后,全校學(xué)生的準(zhǔn)點(diǎn)到校率提高至90%以上。

牽住手,走向更廣闊的世界

2021年6月,蔡漢左來(lái)到巴克墩村,成為第5批支教老師。蔡漢左教的是數(shù)學(xué),剛到這里時(shí),她精心準(zhǔn)備了很久的第一節(jié)課,卻沒(méi)有收到預(yù)想的效果。孩子們?yōu)槭裁绰牪欢坎虧h左不斷地琢磨。她白天上課,晚上看名校教師視頻課,總是向身邊的老教師請(qǐng)教學(xué)習(xí)。為了提起孩子們的上課興趣,她還嘗試自己動(dòng)手做有趣的教學(xué)道具。

韓東鋒負(fù)責(zé)帶全校成績(jī)最差的五年級(jí)二班,雖然任務(wù)艱巨,但他仍然躊躇滿志。支教老師大多是非師范類專業(yè)畢業(yè)且尚未走入社會(huì)。他們來(lái)時(shí)就知道,巴克墩的孩子是他們的第一批學(xué)生,很可能也是最后一批。這讓他們更加珍惜時(shí)間,把所有的熱情都投入到孩子身上。韓東鋒說(shuō):“在巴克墩更有一種存在感,少了你,就少了一個(gè)老師;多了一個(gè)你,就有了改變的可能。”

這里的確太需要改變了。這里的女孩聽從父母的話,多數(shù)初中畢業(yè)就結(jié)婚,認(rèn)為農(nóng)民的孩子只能當(dāng)農(nóng)民,沿著父母走過(guò)的老路活著。他們不知道沙漠的那邊是什么樣子,也沒(méi)想過(guò)有一天自己要從這里走出去。“在經(jīng)濟(jì)和文化上,巴克墩也是一片沙漠。”從北京大學(xué)來(lái)支教的劉繼說(shuō),惡劣的自然環(huán)境和極其落后的社會(huì)環(huán)境讓這里幾乎與外界脫節(jié)。“家長(zhǎng)對(duì)孩子的培養(yǎng)沒(méi)有任何想法,沒(méi)有期待。”但最后打動(dòng)劉繼的,還是孩子們對(duì)知識(shí)發(fā)自內(nèi)心的渴望。于是一批批支教老師牽起孩子們的小手,暗自在心中下定決心,一定要讓他們走出沙漠,看到更廣闊的世界。

功夫不負(fù)有心人,在老師和學(xué)生的共同努力下,巴克墩村小學(xué)的成績(jī)從全縣排名倒數(shù)第二,提高到和田縣139所村級(jí)小學(xué)全科總分第一名,及格率從2017年的3%提高到現(xiàn)在的51.55%。過(guò)去想轉(zhuǎn)學(xué)的學(xué)生不走了,方圓十幾公里的村還有不少家長(zhǎng)把孩子轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)上學(xué)。

2017年12月,“駐村包校”伊始,學(xué)生們?cè)谂f教室里大聲朗讀課文。攝影/茹可

學(xué)生們的心態(tài)也發(fā)生了很大變化。一開始因?yàn)閰拰W(xué)哭著不肯去學(xué)校的蘇比努爾漸漸愛(ài)上了學(xué)習(xí),而她也以最高分?jǐn)?shù)從巴克墩村小學(xué)畢業(yè),考入了新疆內(nèi)地初中班。“以前我不知道這些漢族老師為什么會(huì)無(wú)條件地對(duì)我們好,他們圖的啥?后來(lái)我通過(guò)參加夏令營(yíng),來(lái)到烏魯木齊、北京,見識(shí)到更廣闊的世界,才明白,就圖我們能好好學(xué)習(xí),走出和田,到內(nèi)地多看看。不要像父輩一樣,一輩子守在沙漠邊上。”而她也已經(jīng)想好了未來(lái)的路——“我想像老師一樣,一直讀書,成為一個(gè)獨(dú)立女性,走一條和媽媽姐姐不一樣的路。”

在奉獻(xiàn)中體會(huì)愛(ài)與被愛(ài)

年輕的支教老師們用汗水改變了沙漠中的這所小學(xué),而他們也在這個(gè)過(guò)程中慢慢改變了自己,在奉獻(xiàn)中收獲了無(wú)比珍貴的人生感悟。

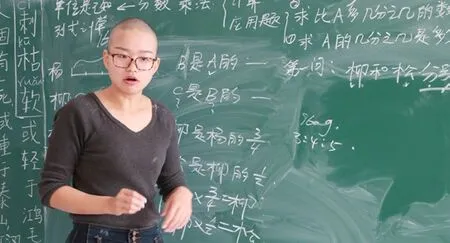

來(lái)自山東的姑娘楊銳承認(rèn)自己以前有點(diǎn)矯情。讀本科時(shí),650元的耐克鞋兩天就要用軟毛刷刷一次,衣服不超過(guò)兩天必定過(guò)水。起程前,她還往皮箱里塞了一條1300元的棗紅色大開衫毛衣裙和一條優(yōu)雅的淑女裙。但是,從塔克拉瑪干大沙漠刮來(lái)的惱人風(fēng)沙改變了她的生活方式。78元網(wǎng)購(gòu)的兩件小棉襖換著穿,洗得都快變了形;50元兩雙的鞋子換著穿,淑女裙送給了學(xué)生阿曼尼沙的媽媽;保持了3年的化妝習(xí)慣也徹底停了。甚至為了消滅虱子,還和女同學(xué)們一起剃了光頭。如今的楊銳不再那么在乎那些外在的東西,只有學(xué)生在學(xué)習(xí)上有了進(jìn)步,才能給她帶來(lái)更大的成就感。

在大城市打拼的同學(xué)都覺(jué)得楊銳徹底消失在一個(gè)與世隔絕的地方,偶爾也會(huì)勸她:“不要那么幼稚,去新疆待兩年,大齡剩女還沒(méi)錢,你都不考慮爸爸媽媽?”楊銳知道朋友是好心,但她也發(fā)現(xiàn),大學(xué)畢業(yè)成了人生的一道分水嶺,每個(gè)人的追求并不一樣。現(xiàn)在的她,能看到學(xué)生們悄悄放在講臺(tái)上給老師的葡萄和紅棗,是最開心的事情。在巴克墩村,每天都能感受到愛(ài)與被愛(ài)。

5年時(shí)間里,來(lái)自北京、河南、上海、陜西、廣西、四川等地的西部計(jì)劃志愿者,一批又一批來(lái)到巴克墩村小學(xué)用青春完成著一場(chǎng)盛大的接力。他們之中雖然有很多人已經(jīng)返回,但是與學(xué)校的聯(lián)系卻從未間斷。支教結(jié)束前,劉繼把40個(gè)電子文檔整理成教學(xué)手冊(cè),留給了學(xué)校,而他到現(xiàn)在還時(shí)常和正在巴克墩村支教的老師們視頻討論教學(xué)。巴克墩村小學(xué)已經(jīng)成為他割舍不下的牽掛。

“用一年不到的時(shí)間,做了一件終生難忘的事”。這是每個(gè)來(lái)到這里支教過(guò)的年輕人的心里話。如今的巴克墩村小學(xué)獲捐10臺(tái)鋼琴,組建了第一支鼓號(hào)隊(duì)、足球隊(duì)、舞蹈隊(duì)、朗誦班,這所沙漠中的小學(xué)已經(jīng)能夠承載孩子們五彩斑斕的夢(mèng)。

為了消滅虱子,支教老師楊銳選擇和女同學(xué)們一起剃光頭。2018年10月16日,剃完頭的第二天,楊銳為學(xué)生們上課。 攝影/王雪迎

2020年9月13日,考上初中的蘇比努爾·阿巴(左一)和海尼克孜(左三)在啟程前回到巴克墩村小學(xué)看望趙萃校長(zhǎng)(左二)和魏冉順老師(右一)。 攝影/王雪迎