災后恢復重建規劃的實踐經驗探討

楊金艷

(昆明市建筑設計研究院有限責任公司,昆明 650000)

1 引言

2014 年8 月3 日16 時30 分,云南省昭通市魯甸縣發生6.5 級地震,震中位于魯甸縣龍頭山鎮。巧家縣包谷垴鄉與震中龍頭山鎮隔牛欄江相望是此次“8.03”地震重災區,道路、房屋損毀嚴重。在時間緊任務重的情況下,如何迅速落實國家的救災政策,依據法律法規快速通過規劃指導災后建設,讓人民群眾早日有房可住是社會各界關注的焦點。

2 迅速調研,查清災情

2.1 調研災情,實地踏勘

災情發生后,相關部門迅速成立規劃工作組,前往災區抗震救災實地調研,查清災情。巧家縣域內多個鄉鎮不同程度受災,特別是包谷垴鄉受災最重,村莊房屋損毀嚴重,集鎮部分房屋倒塌。

巧家縣位于云南省東北區域,昭通市西南部,總面積3 245 km2。金沙江流經縣域西北側,境內長138 km;牛欄江位于東北,境內長81 km。縣境東北與昭通昭陽區、魯甸縣隔牛欄江相望;西北沿金沙江與四川省會東、寧南、布拖、金陽四縣相鄰;東南與東川區、會澤縣接壤。巧家縣地質構造復雜,有震旦系、寒武系、志留系、泥盆系、石炭系、二疊系、三疊系。主要構造體系屬川滇南北構造帶,由南北向構造朝北東向組成全縣的主要構造。構造運動較為強烈,地震活動頻繁,危害嚴重。

2.2 災情分析,突出重點

巧家縣全縣地震受災人口約40 萬人,涉及16 個鎮鄉,其中,倒塌和嚴重受損房屋16 600 余間。地震造成巧家縣境內多處公路受損、山體塌方,損毀非常嚴重。由于此次地震震級高、震源淺、破壞性強,加之震區地質構造復雜、巖石破碎、地震誘發了較多的地質災害隱患。因此,需要盡快展開恢復重建地質災害防治、城鎮建設用地安全選址、基礎設施建設、災民安置、公共設施的配套建設等工作。其中,包谷垴鄉與震中龍頭山鎮隔江相望,是此次“8.03”地震重災區,道路、民房等損毀嚴重。地震造成8 個村181 個小組的群眾受災,民房倒損,學校倒損,機關企事業單位、村委會辦公用房倒損。包谷垴鄉重建任務重、情況復雜,存在地質災害隱患突出、重建選址難,交通不便、建材物資運輸難,山高坡陡、貧困面大等困難和問題。

3 規劃先行,總體謀劃

調查實地災情后,啟動包谷垴鄉震后恢復重建概念規劃對全鄉的恢復重建做全面分析研究。進行現狀分析,確定城鎮規模、用地選擇和規劃布局等方面的內容。

3.1 現狀分析,突出問題

首先,原集鎮老街區域所在地背山面崖,左右溝壑,被省地質災害專家組確定為地質災害隱患點。其次,原集鎮老街區域總面積僅有約2 hm2,環境容量不足1 000 人,已沒有擴建空間。另外,恢復重建有513 余戶需要轉移搬遷到鄉集鎮安置,現有集鎮面積已不能滿足未來發展需要,需要拓展集鎮發展新空間。考慮該鄉集鎮的長遠發展,縣人民政府同意將包谷惱鄉行政機關辦公建筑逐年分批向集鎮新區遷建,帶動集鎮新區的建設與發展。集鎮新區選擇何地是急需快速確定的問題。

3.2 選址踏勘,多地對比

經過現場踏勘初查和比選,綜合分析小營村區塊建設條件優于其他區塊,將小營村區塊作為未來包谷惱鄉集鎮建設發展區域。

小營片區位于老集鎮西南側,兩個片區由老昭巧公路串聯,直線距離約1.3 km,公路里程2.5 km。整體地形南高北低,以緩坡為主,高差約150 m。規劃范圍內除兩條沖溝外,可利用土地相對較多。新選址小營新區安置點,是國務院批準規劃的云南魯甸“8.03”災后重建安置點中3 個重點集鎮建設之一。

3.3 確定目標,總體重建

規劃用大約3 年的時間完成恢復重建工作的主要任務,基本生活條件和經濟發展水平達到或超過地震災前的水平,努力建設宜居宜業、安全和諧的美麗幸福新家園。

3.4 確定定位,引領發展

牛欄江峽谷風光旅游,以特色農產品加工交易、旅游服務為主的山地特色小集鎮。

3.5 規劃理念,和諧共處

規劃堅持“以人為本,回歸自然”的理念,緊扣“人與自然和諧共處”的主題,充分體現“以人為本,以生態為源”,創造自然、祥和的氛圍。

3.6 發展策略,安全樂業

營造城鎮安全新格局:規劃須建立宏觀安全格局,包括建立抗震安全體系、規劃避震疏散場地、建立完善城鎮防洪抗震規劃控制、建立城鎮消防安全布局。

塑造安居樂業新氛圍:集鎮經濟模式由粗放型產業向精細化產業轉變,由普通農業型小鎮向旅游服務型小鎮轉變。構建關系群眾基本生活的商業服務網點,以及便民利民的生活生產服務項目,增加就業機會和就業崗位。利用沿街各家各戶底層商鋪,開展多元化經營謀生。

構建美麗幸福新家園:按照“三化同步、三生融合”的要求構建美麗幸福新家園。“三化同步”即新型城鎮化、新型工業化、新型農業化同步推進;“三生融合”指生產、生活、生態和諧相融,互促互進[1]。

3.7 空間結構,組團布局

根據地形地貌和空間分布,將集鎮空間結構規劃為“一軸兩片,山城相擁”(見圖1)。“一軸”:依托老昭巧公路形成帶動區域發展的東西發展軸。“兩片”:老集鎮片區、小營片區。

圖1 空間結構規劃圖

4 詳細設計,同時開展

根據總體規劃,將小營片核心區約42 hm2范圍作為近期集中安置點建設,開展修建詳細規劃,同時啟動建筑設計工作。

4.1 性質定位,指導建設

規劃區是包谷垴的新區、門戶區域,通過規劃設計,使建筑與空間有機組合,創造宜人的公共空間環境,體現城鎮新貌。因此,規劃區性質定位形成以行政辦公、農副產品加工、居住為主的功能片區。

4.2 規劃構思,“合”為脈絡

規劃強調規劃區在產業、公共服務設施、文化及生態文明的均衡化發展,規劃以“合”為脈絡,形成四大主題創新。

城鄉融合:為推動災后恢復重建以及社會主義新農村建設,切實改善居民居住環境和提高居民生活水平,依據控制性詳細規劃的要求,開展安置區的規劃設計。依托小營村現狀村址及小學等現狀基礎設施,規劃建設4 個高標準安置組團。

產業復合:規劃重點延伸、打造高山林特產品為核心的產業鏈條,建設以花椒、核桃等經濟林果,以及煙葉為主的種植、加工基地,設置以農科站、煙葉站為載體的農林產品轉化中心,促進農林產業高效健康發展。

文化蘊合:規劃深入挖掘、提煉本土民族文化及地域文化,打造獨具特色的集鎮功能區。通過鄉政府、文化活動中心、集貿市場、文化廣場等空間載體,將民族文化、地域文化、科技文化、山地文化完美蘊合,展現包谷垴集鎮建設發展的文化精神。

生態融合:遵循“科學發展、綠色生態”的建設理念,以“山林、農田”為自然基底。建筑以聚落的形式融入其中,形成組團式的空間布局;倡導使用生物能、太陽能和風能等新能源,強化水資源等循環利用,實現可持續發展的美麗鄉村目標[2,3]。

4.3 總體布局,分區明確

規劃功能結構為“一心,兩軸,三組團”。“一心”——集鎮公共服務中心。“兩軸”——一條依托老昭巧公路,東西向串聯各組團的城鎮發展軸;一條結合山勢地形貫穿南北的綠化景觀主軸。“三組團”——產業發展組團、綜合服務組團、生態居住組團。

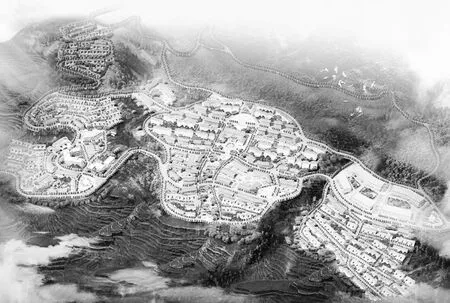

4.4 鳥瞰示意,依山就勢

沿半山組團式發展,構建“山、城”相融的山地特色小集鎮(見圖2)。

圖2 鳥瞰圖

5 建設實施,社會評價

5.1 精心組織,建設實施

小營新區安置點規劃建設征地約17.33 hm2(260 畝),建設民房、為民服務中心、學校、醫院、敬老院、文化站、集貿市場、避難場所、客運站等設施。同年由云南建工集團負責施工,浙江華東咨詢有限公司負責監理,2015 年2 月建設完成。

5.2 遷入新居,安居樂業

2015 年2 月16 日,小營新區集中安置點全面建設完成,包谷垴社區82 戶受災群眾集中喬遷新居(見圖3),放鞭炮、搬新家,開啟新生活。

圖3 建成實景照片

5.3 社會影響,實施效果

項目的實施不僅為包谷垴集鎮的可持續發展帶來機遇和新的空間,同時也具有較強的政治意義,為震后受災的群眾解了燃眉之急,有效保障人民群眾生命財產安全,幫助受災群眾恢復正常生產生活,改善人居環境,突出山地小城鎮特色,通過項目建設有效穩定震后災民的恐慌情緒,為當地社會安定團結作出了巨大貢獻。項目建成后,社會效果良好,功能作用顯著,受到廣大人民群眾的充分認可,以及社會各界的一致好評,具有良好的社會影響[4]。

6 結語

本文通過對巧家縣包谷垴鄉案例的分析總結,提出對地震災后恢復重建規劃編制“迅速調研,查清災情;規劃先行,總體謀劃;詳細設計,同時開展;建設實施,社會評價”的思路,實現從“一張藍圖到一座城市的重生建設”的過程。