新時代鄉村文化共同體建設路徑研究

——以浙江省文化禮堂為例

詹婷雅,趙思涵,王張鳳,李婉儒,李培瑜

(浙江師范大學,浙江 金華 321000)

文化是社會主義建設的重要內容、是滿足人民美好生活需要的重要因素,是推動高質量發展的重要支點,是戰勝各種風險挑戰的重要力量源泉,要把文化建設放在全局工作的突出位置,發揮文化引領風尚、教育人民、服務社會、推動發展的作用。

正是基于新農村建設全面提升為鄉村振興戰略的新時代背景,如何從資金、技術、知識等各個方面著手提升文化禮堂,密切聯系鄉村管理部門,實現鄉村文明的創造性轉化和創新性發展,成為了新時代文化禮堂的建設導向。

1 內在機理:文化禮堂助力鄉村文化振興

文化禮堂對于鄉村文化振興的作用機理,在于通過社會主義核心價值觀的傳遞與精神文化共同體的建立。應著重發揮文化禮堂對于民俗風貌、創新供給的積極效能,以實現鄉村文化治理的最終旨歸。

1.1 注入社會主義核心價值觀,提振村民精神風貌

在新時代背景下,文化禮堂助力鄉村治理的發展路徑為:“社會主義核心價值觀的傳遞—村民道德素養的提升—村民參與鄉村治理的實現”。

農村文化禮堂著力于意識形態陣地建設,強化社會主義核心價值觀的引領作用,使農村建設成為推進社會主義現代化建設的堅實基層堡壘。作為農村思想陣地,文化禮堂使社會主義先進文化真正走入人們心中,讓主旋律在鄉村傳揚。各村開展線上活動,豐富村民生活,重振鄉村精神。借助理論政策宣講、道德講堂開展主題教育活動,推進社會主義先進文化與社會主義核心價值觀理解落地,從而提升村民道德素養。

道德素養的提升使村民即村落精神風貌得到改善,完整認識鄉村治理事務。村民配合參與文化活動,深刻理解鄉村建設意義以及鄉村振興價值。在新時期,禮堂將社會主義核心價值觀由淺入深、由表及里地輸入村民精神世界,提升村民自身道德涵養,切實體會到村莊有序治理的重要意義并積極投身于鄉村建設的各個環節,正確理解個體行為對鄉村振興的作用,從而更好地履行義務,配合村務工作,助力鄉村規范治理,形成正向常態化治理機制。

1.2 創新文化服務供給,構建鄉村精神文化共同體

禮堂建設得以重建鄉村文化秩序的深層價值本質,是禮堂推動“文化價值秩序的構建—文化價值認同的重塑—文化精神共同體的建立”這一作用機理。

文化禮堂通過對傳統文化的“揚棄”,實現特色鄉村文化價值秩序的構建。文化禮堂依托村莊的資源創作富有本土特色的文藝節目,針對地方特色推進鄉村非物質文化遺產傳承與保護。在發展新時期,禮堂大力挖掘本土優良傳統文化,弘揚傳統文化精髓,重振鄉村精神風貌,填補村民缺失的文化生活。文化活動增進了村民的情感聯系,文化記憶工程和鄉賢隊伍建設等幫助村民喚醒共同文化記憶,搭建公共性平臺,喚起村落的情感歸屬和崇德向善的價值認同。

禮堂的活動多由民眾自下而上形成的,村民投身特色節目和各類治理活動,提升文化認同度,進而凸顯文化主體性,鄉村治理從“要我建”到“我要建”,從“要我來”到“我要來”的觀念轉變。村民的價值認同確立、群體情感凝聚、規則意識加強,鄉村文化共同體之重塑基礎、維系紐帶與運行規則由此具備。以群眾價值觀念為基礎,培養村民的社會擔當,投身鄉村建設,維護鄉村整體秩序。而文化共同體聚合鄉村整體精神,便于對鄉村進行整體性治理。

2 實證調研:新時代的鄉村“文化共同體”

對標《浙江省鄉村振興促進條例》戰略文件,2019年至2021年的文化禮堂的發展呈現鮮明差異。在新時期,鄉村文化禮堂作為長期開放的公共場所,成為“文化共同體”構建的典型范例。

2.1 文化地標功效持平化,鄉風文明建樹常態化

農村文化禮堂是意識形態陣地建設的載體,是基層意識形態工作的“前哨站”。調查發現,各村普遍利用“兩堂八廊”建設,挖掘當地民俗、文化遺產等優質傳統文化,展示村史村情、鄉風民俗。建設文化禮堂的過程,也是強化社會主義核心價值觀的過程。

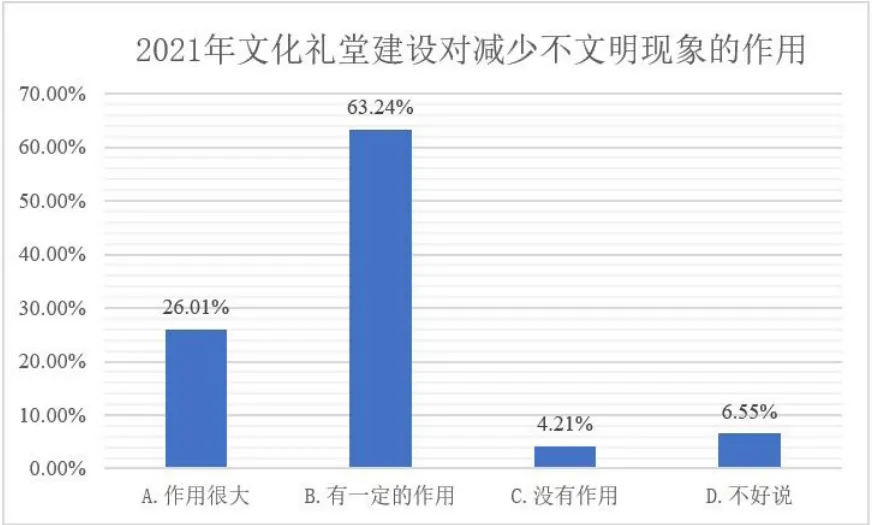

大約九成左右的村民們依舊認同文化禮堂建設能夠有效改善村落的不文明現象(如圖1)。其中,有26.01%的村民認為“作用很大”,有63.24%的村民認為“有一定的作用”。基于新時代背景,文化禮堂針對不文明現象的遏制作用在這三年間保持穩定狀態,文化禮堂這一“文化地標”的載體功效并未邊緣化。

圖1 文化禮堂建設對于減少不文明現象的作用

2.2 助力禮堂組織能力提升,村莊凝聚力量逐步增強

禮堂文化活動的開展在近年來遭遇諸多不便,但仍舊體現了強大的組織管理能力。在新時期,各村文化禮堂根據實際情況,開展相應文化活動,村莊凝集力量逐步增強,發揮了獨特的功效。文化禮堂在組織管理方面發揮的作用得到了大部分村民的認可,文化禮堂建設緊跟時代步伐,切實地解決了人民群眾的精神文化需要,幫助實現村民美好生活的愿景。而組織力的提升與共同意識的增強又在文化禮堂不斷革新的發展之中得到進一步印證。部分村落的文化禮堂成為村民共商民事的場所,村集體的凝聚力得到前所未有的提升,文化共同體建設雛形初顯。

2.3 文化供給導向科學化,議事管理活動數字化

豐富多彩的文化活動,有效改善了農村“文化饑餓”現象,也讓文化禮堂成為村民常駐交流的公共活動空間。在近三年來各村文化禮堂所舉辦的活動中(如圖 2),“科普文化講座”文化型活動占比48.36%,“閱讀研討”活動占比21.05%。從文化供給的角度來看,科學文化類的活動對于提升村民的科學文化素質與補充健康知識起到更加直接的作用,與新時期知識文化的建設重點相匹配。

圖2 文化禮堂舉辦過的活動(多選)

3 結論與討論

文化禮堂以鄉村文化資源為內容物衍生,集鮮明的政治性、獨特的文化性于一體,發揮了傳導主流意識形態的重要功效。在新時代背景下,文化禮堂的優化提升有賴于“管建用育”發展機制的進一步完善,可從以下三個方面進行思考。

3.1 優化頂層設計,積極發揮政府主導作用

首先,部門協同聯動,加強多方聚合力。面對重大公共事件,政府部門的領導能夠為文化禮堂指明治理方向。圍繞重視程度不足、責任與成本轉嫁、服務供給不均等問題,各級政府應進一步優化禮堂建設的頂層設計,自覺將公共事件管理納入工作。積極樹立服務意識,主動承擔分內職責,嚴禁以服務下沉和屬地管理等名義轉移管理責任。

其次,優化公共財政支出,夯實物質基礎。物質條件是加強禮堂基建建設、提升服務能力的基礎性保障。在經濟下行壓力持續、公共服務支出增加、文化禮堂建設任務加重等狀況下,一方面,政府應依據公平、普惠原則,以“村級基數+人口基數”方法,統一行政村的財政補貼標準。另一方面,面對突發公共事件,傾斜財政資金支出,快速匯集人力、物力,確保防控工作的有效開展。

最后,全程科學規劃,完善基層考核導向。建立健全文化禮堂建設成效評估機制能夠大幅度提升政府官員和村干部成員的責任感和服務意識。針對不同星級文化禮堂形成常態指標考核,并將村民滿意度、宣傳影響等納入測評體系。禮堂可通過培訓基層人員、共創文藝產品、聯合開展活動等多元化的方式進行,依據結果進行“最佳禮堂”“最美身影”評選。

3.2 改良功能分布,實現禮堂效能最大化

首先,全域共建共享,提升禮堂輻射力。整合各村文化禮堂供給服務資源,建設文化信息共享基地有利于加速鄉村文化新陳代謝。2019年前后,省內多個行政村合并重組,直接導致了文化禮堂輻射力削弱。一方面,要調度黨員先鋒、基層干部以及物資安定秩序;另一方面,統一宣傳科學知識,做好相關基礎設施的更新迭代,并組織禮堂原有工作人員,統籌安排好各項事宜。

其次,村際聯動共享,打造文化功能區。立足實際,文化禮堂應當拓展鄉村重大事件宣傳窗、文體活動的公共空間等功能。禮堂應有機納入產品展示、文化表演和場地服務,可開辟串點成線的鄉村文化旅游線路,形成區域互動,發動黨員干部、鄉村志愿者運轉文化功能區,共同放大文化禮堂發展效應。盡可能考慮禮堂建設的多功能化,鼓勵各村根據實際需要,調整禮堂功能空間。

最后,強化信息服務,凸顯時代化特征。服務信息能否有效流通在一定程度上影響著村民對鄉村事務的了解程度和重視情況。一方面,應全力推進微信公眾號的建設。增設文化專欄,實現鄉村信息的動態播報,推進服務信息化,擴大禮堂公共服務影響力。另一方面,要充分發揮鄉村微信群的作用,明確政策影響范圍、禮堂的物資場地供給情況,引領文化禮堂相關工作的落地落實。

3.3 加強組織建設,著力提升鄉村內生動力

首先,要加強文化禮堂的內部治理水平與外部支持體系建設。加強鄉村黨建工作,發揮黨支部的戰斗堡壘作用,以“黨建+”引領文化禮堂創建與發展。根據《浙江省農村文化禮堂建設實施綱要(2018—2022)》的要求,強化管理隊伍、基層服務隊伍和志愿者隊伍建設,實現從“常開門、有人管、有活動”到“開好門、管好、用好”,穩步提升文化禮堂的規范化管理水平與服務能力。

其次,針對文化禮堂于管理的維護與防控的資金需求,建議在有條件的鄉鎮和村莊率先成立文化禮堂基金會,逐步向全域行政村推廣;以慈善組織身份注冊成立縣級和地市級的基金會,在充分利用慈善組織捐贈可進行稅收抵扣優勢、積極開發企業與鄉賢的捐贈資源的同時,推動文化禮堂公共服務資金流向全透明化,真正做到“取于民用于民”。

最后,綜合村級文化禮堂理事會、文化禮堂基金會和政府管理團隊等相關部門,以文化禮堂為核心基地,成立縣市級的文旅組織,以政府和民間相結合的方式開展活動經驗交流、人員培訓、節目創作展演等工作。推動村際間“文化流動”,鼓勵社區服務類社會組織與文化禮堂結對、定期開展科普講座活動,實現文化試點的廣布性和團線性建設。