新生代女性農民工返鄉創業作用機制分析

——基于馬斯洛需求層次理論和ERG理論

任夢琪

(天津師范大學,天津 300387)

根據《2021年農民工監測調查報告》顯示,全國農民工在2021年達到2.9億人,其中女性農民工占總數的35.9%。農民工返鄉創業是促進城鄉一體化、維護社會穩定的重要舉措。新生代女性農民工與一代女性農民工在社會需求、個人特質等方面存在明顯差異。因此,分析新生代女性農民工返鄉創業的動機及作用機制,有利于發現其返鄉創業的促進因素和發展機制,進而為相關社會服務和社會政策提供經驗支持。

1 相關研究與問題提出

學術界關于農民工返鄉創業影響因素可以并歸為兩類。一是個體因素。有研究發現影響農民工返鄉創業的直接因素有年齡、性別、婚姻狀況、文化程度等個體特征;此外,社會資本、風險偏好、職業技能、務工時間長短等個體后置性因素對其返鄉創業有顯著影響。二是環境因素。影響農民工返鄉創業的環境因素包括社會文化因素、經濟因素和政治因素。在社會文化方面,社會網絡與產業互聯網的嵌入利于農民工創業;在經濟因素方面,金融支持是農民工創業的重要影響因素之一(劉宇娜等,2013);在政治因素方面,農民工創業意愿與國家和政策支持有顯著相關性(程廣帥等,2013)。

以上研究豐富了對農民工返鄉創業的原因和動機的理解,為本研究的展開奠定了基礎。但是這些研究大部分是通過開展問卷調查和統計分析,對某一特定區域或某一特定時間節點的農民工進行的實證研究,少有研究是對某一特定行業內的農民工進行個案研究。此外,這些研究大都是以農民工整體作為研究對象,少數以女性農民工或與男性農民工對比進行研究,忽視了新生代女性農民工作為重要流動群體,其產生的特殊效應機制。鑒于此,本研究將以ERG理論和馬斯洛需求層次理論為研究視角和分析框架,通過個案研究對新生代女性農民工返鄉創業行為進行分析,探索其促發因素和相互作用。

2 理論視角與研究方法

馬斯洛需求層次理論將需求依次從低級到高級排列為:生理需求、安全需求、情感和歸屬需求、尊重需求和自我實現需求五類。它從人的需求出發,挖掘人的激勵并探索人的行為,抓住了問題的關鍵。但它是離開人的社會實踐、社會條件以及歷史發展來考察人的需求和結構。

奧爾德弗在馬斯洛的需求層次理論基礎上,提出新的人本主義需求理論—ERG理論。該理論認為,生存需求、相互關系需求和成長發展需求是人的核心需求,三種需求與馬斯洛五種需求內容對應。較高層次需求滿足受挫時,人們會向較低層次需求回歸,并且多種需求可以同時作為激勵因素影響個體行為。

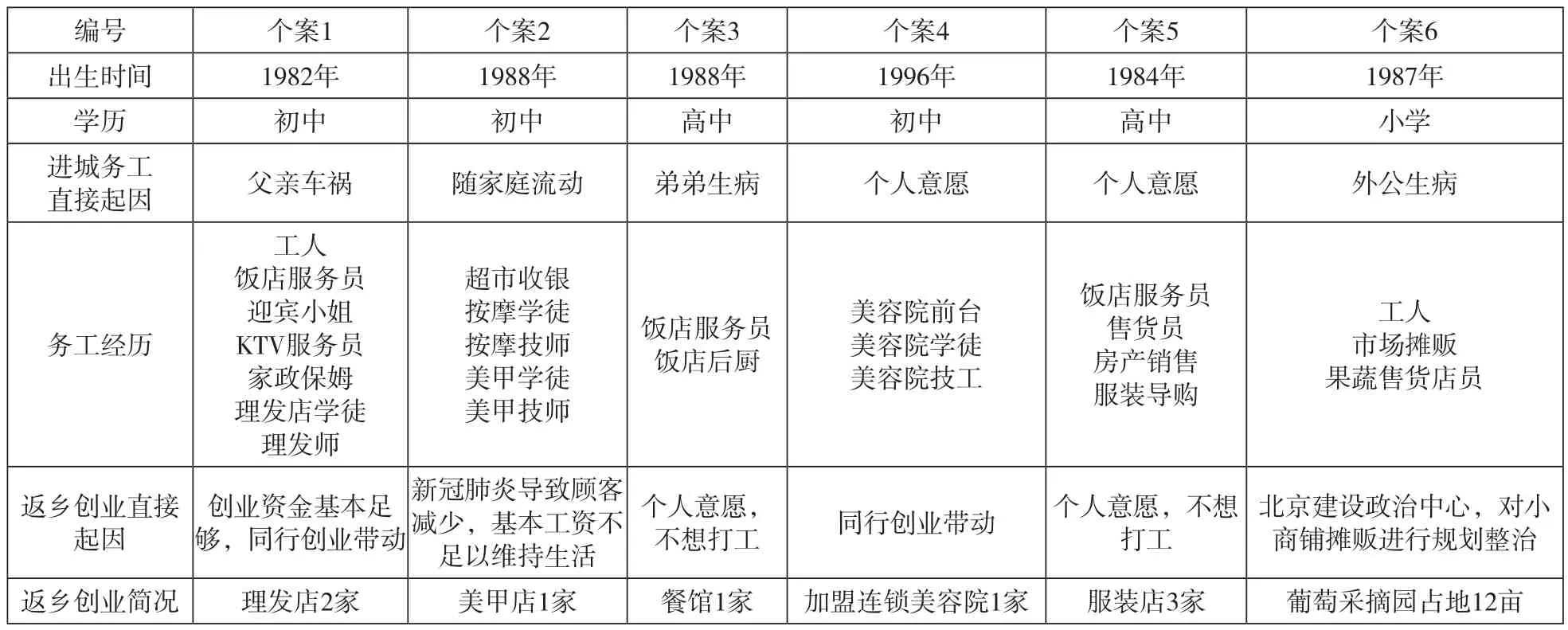

有學者根據馬斯洛需求層次理論,探索了在不同時期社會背景下農民工的各級需求如何推動返鄉創業行為發展。本研究將在該研究基礎上,通過深度訪談和非參與觀察收集資料,對6名在20世紀80~90年代出生,戶籍為河南省信陽市息縣農村戶籍,文化程度為大專及以下,且創業類型均為消費性服務業的女性進行個案研究,基本情況見表1。

表1 研究對象基本情況

3 新生代女性農民工的需求發展

馬斯洛需求層次理論認為,低層次需求得到基本滿足后,它的激勵作用會下降,而高層次需求會取代它成為推動行為的主要原因。基于此,結合ERG理論中“受挫—回歸”思想,從縱貫延續的角度梳理研究對象“鄉—城—鄉”的流動軌跡,有助于挖掘其返鄉創業行為的作用機制。

(1)生理需求:經濟支撐生活。研究對象青少年時期,家庭聯產承包責任制接近尾聲,改革即將結束。農村家庭生活水平雖有所轉變,但部分依舊處于貧困狀態。教育水平較低,就業支持體系薄弱等問題與之突顯。若家庭中有人此時突發意外,整個家庭就會重返貧困或更加貧困,為了維持家庭生計,輟學務工成為一種選擇。

個案1的父親在她14歲遭遇意外車禍,父親住院治療3個月后,在家休養大半年,開支劇增和收入銳減的雙重壓力使其家庭更加貧困。為了維持家庭生計,滿足生理需求,研究對象選擇進城務工。

(2)安全需求:積極職業流動。新生代女性農民工進入到城市后,體力勞動強度大、收入較低的行業成為她們最初的職業選擇。其中大部分經歷了頻繁的職業流動。個案1是職業流動最為頻繁的人,輾轉于河南、河北、天津、北京,共換了7次工作。

新生代女性農民工在職業發展前期并不安穩于當下工作,而是在有更好的工作、更高的薪資、更高質的發展空間出現后,進行積極地職業流動。可以說,為獲得高質量的職業勞動保障,滿足安全需求,她們進行了積極的職業流動。

(3)情感和歸屬需求:多種情感維系。新生代女性農民工在職業流動過程中,社會關系網發揮著重要作用。相關研究表明,強關系所能提供的最大幫助在于情感上的支持,弱關系則是提供有效的就業信息。

研究對象雖長期于異鄉生活,但其社會關系網并未中斷,且在不斷擴新。強關系的支持,弱關系的幫助,多種情感支持共同影響其主觀思考和行為選擇,在這過程中情感和歸屬的需求也得到相應的滿足。

(4)尊重需求:自尊與他尊。新生代女性農民工雖然文化程度普遍偏低,但城市生活的繁榮創新使其可以接觸到多方面的信息和資源,她們逐漸認識到自身的獨特性優勢,想要擺脫農民工打工的枷鎖。結合自身所累積的人力資本和社會資本返鄉創業是部分研究對象(個案4、個案5)的職業選擇。

隨著產業結構調整轉型,對勞動力要求越來越高,同時經濟生活成本加大,部分研究對象(個案2、個案6)出現了生存危機,她們再次追求經濟以維持生活。可以說,其本應繼續發展的尊重需求,因經濟社會環境的轉變,重新降為生理需求。

(5)自我實現的需求:實現自身價值。返鄉創業是新生代女性農民工對勞務輸出地與輸入地收益與投入相比較后的一種理性選擇,也是其追求自身利益最大化的現實選擇。個案2、3、4創業規模雖為中小型,但其工作時間、體力和文化與家鄉勞動相匹配,解決了因其他原因無法外出就業的待業人員就業問題。

她們結合地區特點并不斷利用所積累的各種資源返鄉創業,滿足經濟利益的同時促進了地區社會經濟效益,充分發揮了自我潛能,獲得比物質條件更高層次的自我實現精神的滿足。

4 新生代女性農民工返鄉創業的促發因素及作用機制

由于馬斯洛需求層次理論和ERG理論都是從人的主動性出發,探索人客觀行為和主觀意識,在一定程度上反映了人類行為和心理活動的共同規律。基于此,下文就以個體意識為介入點探討研究對象進城務工的影響因素及相互作用。

(1)社會歷史條件與意識覺醒。2013年產業結構調整轉型影響下,服務消費業競爭愈烈,城市生活成本愈大。長時間的城市生活,使她們逐步認識到她們雖是現代化的“利益相關者”,但在現實中又深切體會到城市中的二元統治。這讓她們開始懷疑留在城市務工是否可以獲得物質追求和精神發展滿足。ERG理論認為個體在同一時期可能有不止一種需求起作用。社會環境的改變導致個體對低層次需求的渴望增加,同時高層次需求仍在發揮作用。2017年鄉村振興戰略實施,家鄉政府的支持、經濟發展以及人文環境的認同,多種拉力影響下,她們決定依靠在城市中取得的人力資本和社會資本返鄉創業。

由此可以推出,社會歷史條件是研究對象返鄉創業最直接的促發因素。新生代女性農民工返鄉創業并非她們有計劃、主動地對自己的職業發展進行規劃,而是社會環境的改變促使其被迫做出“適應性”選擇。

(2)社會關系網絡與意識激勵。中國社會是個鄉土社會,基于血緣和地緣關系形成的社會關系網絡是新生代女性農民工在職業流動過程中重要的社會資本。在擁有先賦性的強關系基礎上,她們不斷構建新的社會關系網,發展后賦性的弱關系,豐富自身的社會資本。研究對象對強關系和弱關系的親疏程度不同,在情感上她們更信任強關系。弱關系給予她們實質性支持,多年務工使她們在異鄉結識了許多親密的同行伙伴,當這些伙伴利用自身資源開始轉型升級為老板,激勵了研究對象創業開店的信心,并在資金預算、貨品選擇和消極情緒處理上給予她們重要幫助。

社會關系網絡是促使研究對象返鄉創業的重要外部力量。強關系的支持是其返鄉創業的首要推力,弱關系的帶動幫助是重要助力。精神支持和實質支持交互作用,催發其返鄉創業行為發生。

(3)過往經歷與主體意識發展。研究對象均經歷了艱苦貧困的生活,她們沒有屈服于結構性力量的規制,反而產生出一種“不服輸”的想法,這種想法隨個體經歷的發展,逐漸衍生為自我實現需求,并影響著今后的行為選擇。在城市務工中經歷了工作和生活的多種變化,她們不斷依靠自己的觀察、思考和學習有效應對了變化所帶來的挑戰,這使她們更加積極地運用這種學習方式。當萌生返鄉創業想法后,她們開始思考有關問題,請教他人經驗,并不斷鍛煉提升自己的人力資本,為返鄉創業儲備了知識和能力。

可以說,主體意識是研究對象返鄉創業的關鍵因素。過往曲折的經歷激發了她們“不服輸”的強改變動機,這種無意識幫助她們養成了善于觀察學習的行為習慣,積累了人力、經濟和社會資本,為返鄉創業做了充足準備。

5 結語

綜上,通過對6名新生代女性農民工開展個案研究,發現社會歷史條件是研究對象返鄉創業最直接的促發因素;社會關系網絡是促使其返鄉創業的重要外部力量;主體意識是其返鄉創業的關鍵因素。多種影響因素相互作用,共同塑造返鄉創業行為。