城市老舊住區風環境模擬及住區更新設計

——以四川省成都市肖家河住區為例

衛佳怡 西南民族大學本科在讀

1 研究背景

1.1 城市老舊住區的現狀

老舊住區指建成時間比較長、環境較差的居住區[1]。相關統計顯示,我國共有老舊小區近16 萬個,涉及的居民超過4 200 萬戶,約40 億m2為建筑面積[2]。城市老舊住區的矛盾主要表現為周邊環境衰敗、基礎設施陳舊、交通擁擠及人口密度高。

近年來,老舊住區的環境有了較大改善,人們越來越重視城市更新和住區更新,實施了棚戶區改造等市政工程。一般情況下,傳統的老舊住區往往采用重建、整治或維護等方法進行更新改建。目前,很多城市仍采用拆除重建、立面翻新和整治住區外部環境等方法改造住區,雖然這樣可以在短暫時間內改善老舊住區的面貌,但是并沒有提高小區的生活品質。

1.2 住區更新的必要性

住區更新可以理解為提升現有老舊住區的居住質量,而它的本質是要滿足居住者的物質、精神、文化、環境等各種需求[3]。目前,老舊住區已經不能滿足人們的生產、生活需要。居民的訴求在不斷升級,對居住質量的要求也越來越高,但老舊住區卻面臨著空間有限、資源緊缺的多重壓力。隨著居民素質的普遍提升,越來越多的人開始重視精神文化層面,居民對于社交活動、文化交流的需求也隨之增加。

1.3 現階段老舊住區建設目標

2016 年,我國發布《“健康中國2030”規劃綱要》,強調了公共空間對公共健康改善的重要作用。住區空間作為居民日常生活中不可分割的公共空間,其空間環境的更新改造成為規劃設計的重點之一。

不能只把住區更新的重心放在提高經濟效益上,還要將促進住區環境生態系統的和諧發展作為主要目標。隨著現代城市的快速發展,居民對健康居住環境的需求也日益增加,老舊住區建設更應該重視改造住區空間環境,提高應對突發公共衛生事件的能力。明確老舊住區的建設目標,可以更加有針對性地研究住區更新的方向,并提出相應的改造策略。

目前,老舊住區的建設目標主要有以下3 點。

一是提高住區應對風險的能力,提升住區管理的效率。老舊住區缺乏科學的管理系統,在遭遇突發性衛生公共安全事件時,往往會難以應對復雜的情況。建設健康安全的老舊住區需要改變現有的管理模式,引入智能社區概念。

二是滿足居民日益增長的生活需求,提高居民的心理和生理舒適度,使居民的生活更加便捷。老舊住區由于建設年代較為久遠,其外環境品質需要優化提升。同時,老舊住區也面臨現有資源有限的問題。在現有資源的基礎上,應高效利用宅間綠化、配套設施等資源,達到提高住區健康服務水平、滿足居民日常需求的目的。

三是改善老舊住區的微氣候環境,提升老舊社區的生態活力。住區的外環境對居民參與強身健體、修身養性等活動能夠起到良好的促進作用。為了提高住區活力,可以采取增加綠地數量、增加活動空間面積等措施。通過這些方式不僅能夠改善住區空間的微氣候環境,還能促進居民開展運動健身、親近自然、社會交往等健康行為活動,創造出健康和諧的住區環境。

2 研究案例

2.1 肖家河住區概況

2.1.1 區域位置和歷史風貌

肖家河住區位于四川省成都市武侯區西北部,處于城市干路的夾縫之間,北起一環路南四段,南至二環路南四段,東起武侯大道,西至高升橋東路。肖家河住區的總面積約為0.98 km2,南北長為1 100 m 左右,東西寬為850 m 左右。肖家河住區在芳草街轄區和高升橋轄區之間,南邊與神仙樹大院相接,北邊緊靠著西南民族大學,靠北側的主干道有軌道交通3 號線經過。住區內現有7 個社區:正街社區、興蓉社區、永豐社區、聯誼社區、新北社區、新光社區及新盛社區。

肖家河住區是成都傳統老住區之一,住區內部大多為單位大院等居住建筑,同時也有很多商業建筑。肖家河住區所處的成都市,地處于四川盆地西部。根據《建筑氣候區劃標準》(GB 50178—93)顯示,成都市屬于第Ⅲ建筑氣候區,該區大部分地區夏季悶熱,冬季濕冷,氣溫日較差小。成都市屬于亞熱帶溫潤季風氣候,四季分明,具有氣候溫和、夏長冬短、空氣濕度大、云霧多及日照少等特點。根據《民用建筑供暖通風與空氣調節設計規范》(GB 50736—012)確定了模擬成都市風環境的工況,各工況的具體實際風向及風速如表1 所示。

表1 各工況的具體風向及風速

20 世紀90 年代初期以前,肖家河片區還是一片農田。由于拆遷等原因,國學巷和小天竺一帶的本地人來到肖家河附近生活,這片土地上逐漸出現了很多建筑,逐漸形成了現在的老生活片區。肖家河住區中的建筑主要建于1998 年左右,居住的一般是老年人和退休人員。肖家河住區的初始居民大多為工廠職工。2000 年以后,“城鄉環境綜合整治”成為肖家河街道的建設目標,政府也開始改善住區內的人居環境,對老住區空間進行更新建設。

2.1.2 住區空間形態

影響居住區風環境的因素有很多,但在空間形態方面,住區建筑群的圍合關系和高度大小對其有很大的影響。近地風的滲透性與住區建筑的圍合關系息息相關,圍合度高的滲透性差,圍合度低的滲透性好。通過分析以上內容,可以較為直觀地對老舊住區空間形態進行分類和總結。本文將肖家河住區內建筑群的圍合形態分為弱圍合、部分圍合、強圍合3 種類型,建筑群的高度形態則包括高層建筑、多層建筑、低層建筑等多種類型。

住區西側多為多層行列式建筑,住區東北多為高層圍合式建筑和多層圍合式建筑。此外,住區內的建筑間距往往較小,D/H 數值普遍在1 ~2,是傳統街巷比例,住區空間內聚感較強。肖家河住區內的一些老舊建筑布局結構不合理,部分區域風環境狀況比較差。

2.2 住區更新的評判標準

住區更新的主要評判標準是對老舊居住區更新結果的衡量。然而,由于老舊住區的空間資源不同,老舊住區更新評判并沒有一個固定的標準。這些復雜的因素就使住區更新形成了不同的評判標準[4]。

3 住區風環境數值模擬與分析

3.1 數值模擬

本文選取成都市肖家河住區作為樣本對象,采用計算流體動力學(Computational Fluid Dynamics,CFD)數值模擬方法分析其范圍內的風環境模型。

首先,依據實地測量的數據對肖家河住區進行場地建模,場地模型見圖1。其次,在Phoenics 軟件中模擬區域尺寸,確定模擬區域面積為1 200 m×1 700 m,整個模擬區域均勻劃分。通過規定夏季整體風向為NNE(平均風速2.0 m/s)、冬季主導風向為NE(平均風速1.9 m/s)分別進行模擬實驗,得到夏季和冬季的風速風壓圖。

圖1 場地模型

3.2 數值分析

肖家河住區內的夏季整體風速在0 ~2.4 m/s,其中南北朝向行列排布的建筑區通風條件普遍較好,室外風環境比較舒適,迎風面與背風面的風壓差小;住區內建筑圍合空間的通風條件明顯較差,局部空間風速僅為0.15 m/s,易出現無風區,通風散熱和排污能力比較弱。

住區內冬季整體風速0 ~2.1 m/s,與夏季相比風速整體減小,住區內的無風區和渦流區數量增多。由于住區建筑布局緊密,在冬季氣候條件下建筑間距較小的空間中,形成了靜風區,通風條件差,排污能力弱。

3.3 模擬結果

如圖2 所示,A 處在維信廣場及其北側部地塊的空間內,風速普遍都低于0.6 m/s,屬于弱風區,在天氣炎熱時會大大降低人體舒適度,同時也不利于污染物消散;B 處在中部東側地塊,受臨近高層建筑的影響,風環境復雜,空氣停留在這里,不利于通風;C 處位于北部地塊,風速在1.5 ~2.1 m/s,人體舒適度相對較高,通風條件比較好;而D 處由于被單體建筑所阻擋,風速由1.2 m/s 迅速降低到了0.9 m/s 以下。相關人員可以根據模擬結果判斷是否要拆除或改建該建筑。

圖2 區域風速梳理圖

4 肖家河住區的更新策略

4.1 改善交通路網

道路方面,需要梳理肖家河住區內的街區交通路網,并完善住區道路。合理的交通路網可以改善住區環境,提高街區的透風性。對于車行道而言,可以根據路網肌理打通道路或去除多余道路,改善街道的局部氣候和微風場。同時,人行道也需要整理,步道和綠化帶的走向盡可能與主導風保持一致。

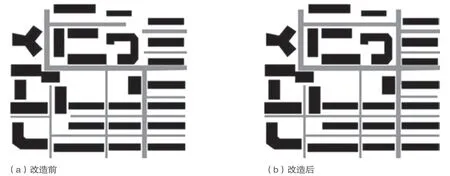

肖家河住區內有很多斷路,打通道路可有效提高住區的通風性。住區交通還需要控制街道長度,保證建筑連續面寬不能過長。有條件的路段可在臨街處設置架空層,提高通風能力,改善行人高處的風環境。交通路網優化圖見圖3。

圖3 交通路網優化圖

4.2 更新建筑空間形態

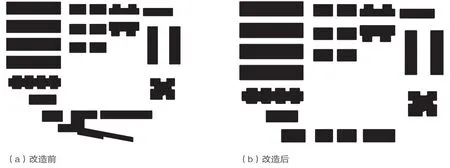

在建筑空間形態方面,為了改善局部風環境,需要拆除部分老舊廢棄建筑,對住區肌理進行重構。拆除時需要考慮建筑性質、年代、歷史價值等因素。

以興蓉園東區為例,可以拆除南側建筑,增強流通效果,如圖4 所示。同時,也可以使用“針灸式”的微空間改造策略對建筑組合方式加以優化,利用主導風減少靜風區和風影區造成的不良影響,盡量減少出現強風的情況。

圖4 建筑空間優化圖

4.3 更新休憩空間

住區內的休憩活動空間必不可少。從風環境上來說,公共活動空間可以保證住區內的空氣流通,加速污染物消散。休憩空間能緩解城市住區高密度空間布局帶來的負面影響,在一定程度上改善住區的環境質量,降低災害發生的概率。發生公共衛生事件時,休閑空間既可以作為居民健身活動的場所,又能轉換為應急隔離場所或儲備空間。

目前,肖家河住區內雖然有很多公共活動空間,但是分布不均勻。例如,住區的北部缺少可以開展休閑活動的廣場空間,可以根據實際情況確定廣場的位置。休憩空間可以和住區綠地相結合,以口袋公園、街頭綠地等形式存在,豐富住區整體空間的同時改善住區景觀。

4.4 更新綠化空間

綠化空間不僅可以提高住區的熱舒適性,還可以改變周邊區域的微氣候狀態。此外,植物的孔隙率、高度和形狀不同,該綠化空間的風環境狀態也會不同。合理搭配植被能夠加速污染物的擴散速度,改善周邊風環境[5]。

肖家河住區的綠化空間是休憩空間的補充,住區內的行道樹和綠化帶數量中等。目前,肖家河住區可以從以下兩方面完善現有的綠化空間。一是調整植被種類。住區可以在休憩空間和地塊出入口種植遮蔭效果好的喬木,提高住區綠化率和遮蔭率的同時還能起到導風作用。例如,在維信廣場非來流方向可種植喬木,既能保證通風流暢,又可以導風,改善廣場區域的微氣候。二是增加點狀綠化。由于住區空間的限制,點狀綠化更有利于改善局部風環境。

4.5 更新室外設施

肖家河住區作為老舊住區,內部的設施已經老化,需要更換維修。從風環境角度來說,室外地面設施的設置需要靠近通風條件好且舒適度較高的區域,室外空中設施的設置則需要考慮是否影響通風或防風的情況。廣告招牌等空中設施需要進行整改,防止產生次生風害,減少對住區通風的影響。此外,可以利用景墻等構筑物起到冬季防風的作用。更新后的室外設施可以有效促進居民在住區內進行健身、休息、交流等活動,增強了老舊住區的活力。

5 結語

目前,城市在不斷發展,居民的生活環境也面臨著許多不確定的風險,而城市中老舊住區存在的風險問題尤為嚴重。其中,住區風環境對人居環境的影響很大。本文選取成都市典型老舊住區進行風環境模擬,并從交通、建筑空間、休憩空間、綠化空間及室外設施等方面提出更新策略。