主動性人格對高職生求職行為和就業焦慮的影響

——以職業決策自我效能的調節效應為例

蘭 天 楊偉櫻 楊延波

(陜西工業職業技術學院 陜西 咸陽 712000)

0 引言

近年來,由于中美貿易摩擦、全球保護主義抬頭以及新冠疫情大流行等多種因素疊加,大學畢業生面臨嚴重的就業壓力[1]。2022年應屆高校畢業生預計將超過1076萬人,高職(大專)學生由于在學歷層次上不占優勢、社會認可度受限等客觀原因,就業形勢更加艱巨[2][3][4]。相關研究表明,大學生找不到工作可能會導致抑郁、焦慮以及應激行為等負面行為的發生[5]。

求職是大學畢業生邁入社會的第一步,對一個人的職業生涯發展起著決定性的作用。求職結果會使求職者本人對自我求職能力產生認可或懷疑。有效的求職行為可以縮短求職期,增加就業的可能性[6]。對于許多面臨“畢業即失業”的大學生來說,就業焦慮已經成為一個常見的心理問題,畢業學生的焦慮水平顯著高于全國常模,引起研究者的廣泛關注。就業焦慮是指個體在面臨職業選擇時,對擇業過程和就業結果的擔憂,從而表現出的緊張或不安等強烈且持久的消極情緒體驗,并伴隨著生理和行為上相應的變化。就業焦慮隨著擇業過程而產生,在找到工作時消失。可以說,就業焦慮是伴隨著求職行為而產生的。

越來越多的研究表明,主動性人格對個體在工作中的調節和表現有著重要作用。主動性人格是指個體在一系列事件和周圍的環境中采取主動行為的一種穩定的傾向,主動性人格的個體差異會進一步導致個體在環境中的表現也有較大差異[7]。因為求職行為具有很強的自我導向性,那么個體的主動性可能會和求職行為有特殊的相關。

根據社會認知理論,認為個體是可評估的,會主動調節自己的行為,并且個體的能動性取決于自我效能。個體的效能感越強,越可能在某一領域內堅持下來并成功。在職業選擇領域,結合自我效能理論和職業成熟理論,提出了職業決策自我效能的概念:即個體對自己完成特定職業的相關任務或行為的能力的知覺或對達成職業行為目標的信心或信念[8]。

綜上所述提出三個假設:

假設1:主動性人格能預測求職行為和就業焦慮。

假設2:職業決策自我效能對主動性人格與求職行為之間的關系起調節作用;

假設3:職業決策自我效能對主動性人格與就業焦慮之間的關系起調節作用;

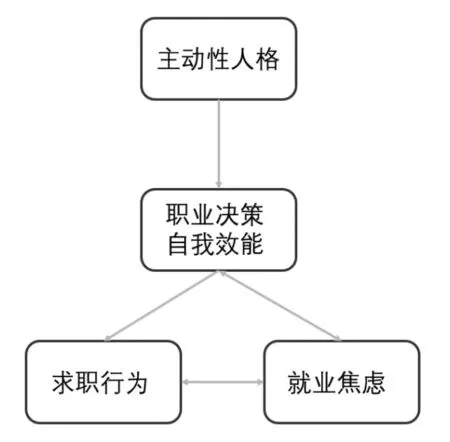

假設模型如下圖所示:

圖1 系統模型示意圖

1 研究方法與手段

1.1被試樣本

被試樣本為隨機抽取的陜西省內5所高職院校的在讀大學生共580人,有效問卷為574份,其中男生306人(53.31%),女生268人(46.69%)。研究涉及到的求職行為和職業決策自我效能都是即將畢業未找到工作的學生,專業包含電子信息類、工商管理類、數字媒體藝術類,且均非“訂單班”學生,年齡在20-22歲之間。其中有15.85%是獨生子女,為84.15%非獨生子女。16.38%的被試生源地為城鎮,83.62%的被試生源地為農村。

1.2 測試工具

①主動性人格量表:可以較全面的評估被測者采取主動行為、探尋新途徑的穩定傾向。這里采用的是10個項目的中文簡化版,其α系數為0.88,具有良好的結構效度。

②大學生職業決策自我效能量表:本測驗中各分量表的內部一致性在0.81-0.84之間,總量表在本測驗中內部一致性為0.97。

③求職行為量表:總量表的內部一致性系數為0.70,總體信度為0.85,其中4個分量表的內部一致性系數在0.72-0.86之間。

④高校畢業生擇業焦慮問卷:由就業競爭壓力、缺乏就業支持、自信心不足和對就業前景擔憂4個維度組成,共26個項目。重測信度為0.84,內部一致性信度為0.73,各分問卷的相關系數在0.65到0.77之間。

通過對被試者進行上述4種量表的測試,得到的有效測評結果為后續分析提供原始數據。

1.3統計處理

采用SASS 22.0版本的統計軟件完成相關分析和回歸分析,通過AMOS 24.0版本的建模軟件包建立結構方程模型。

2 測試結果與分析

2.1描述性統計和相關分析

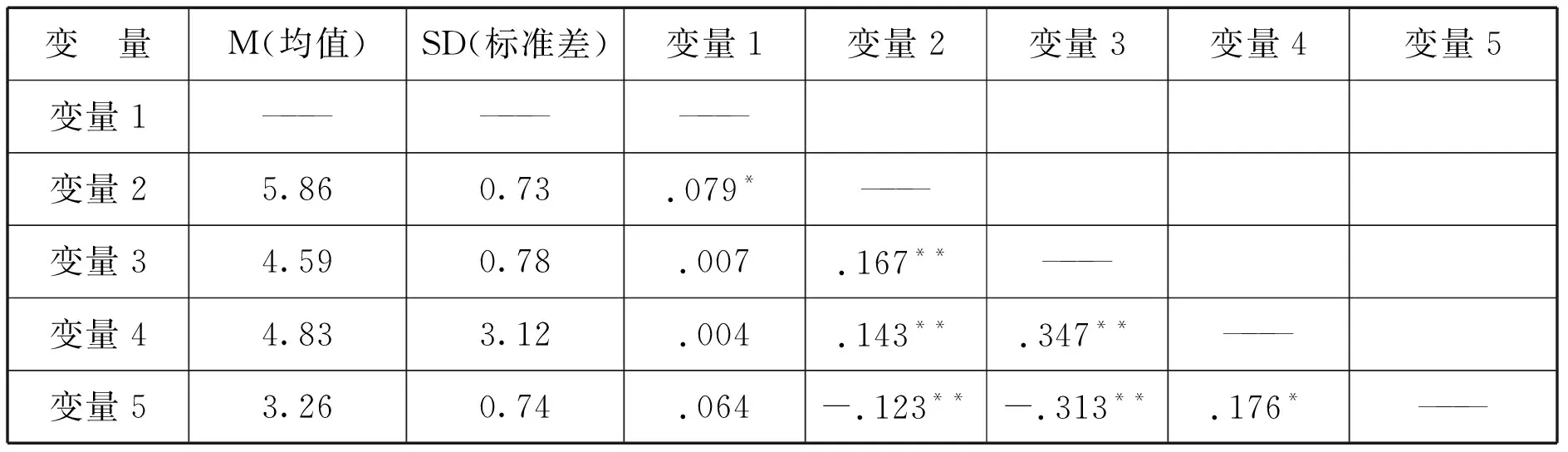

對研究中所涉及到的主要變量包括人口統計學變量中的性別進行描述性統計和相關分析得出的數據如表1所示。其中:變量1代表性別、變量2代表主動性人格、變量3代表職業決策自我效能、變量4代表求職行為、變量5代表就業焦慮。由表1可看出,主動性人格和職業決策自我效能、求職行為、就業焦慮存在顯著正相關(p<0.01);職業決策自我效能和求職行為、就業焦慮之間存在顯著正相關(p<0.01);求職行為和就業焦慮之間存在顯著正相關(p<0.05)。

表1 各變量的描述性統計相關矩陣(N=574)

2.2 職業決策自我效能對主動性人格與求職行為、就業焦慮的調節效應

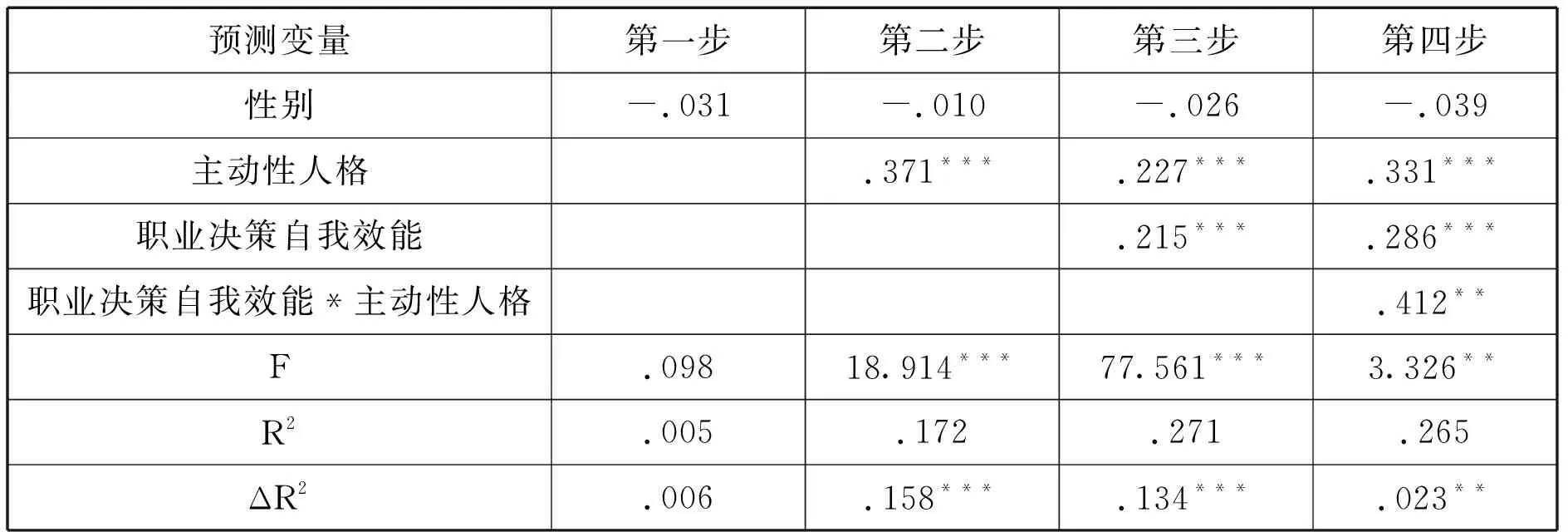

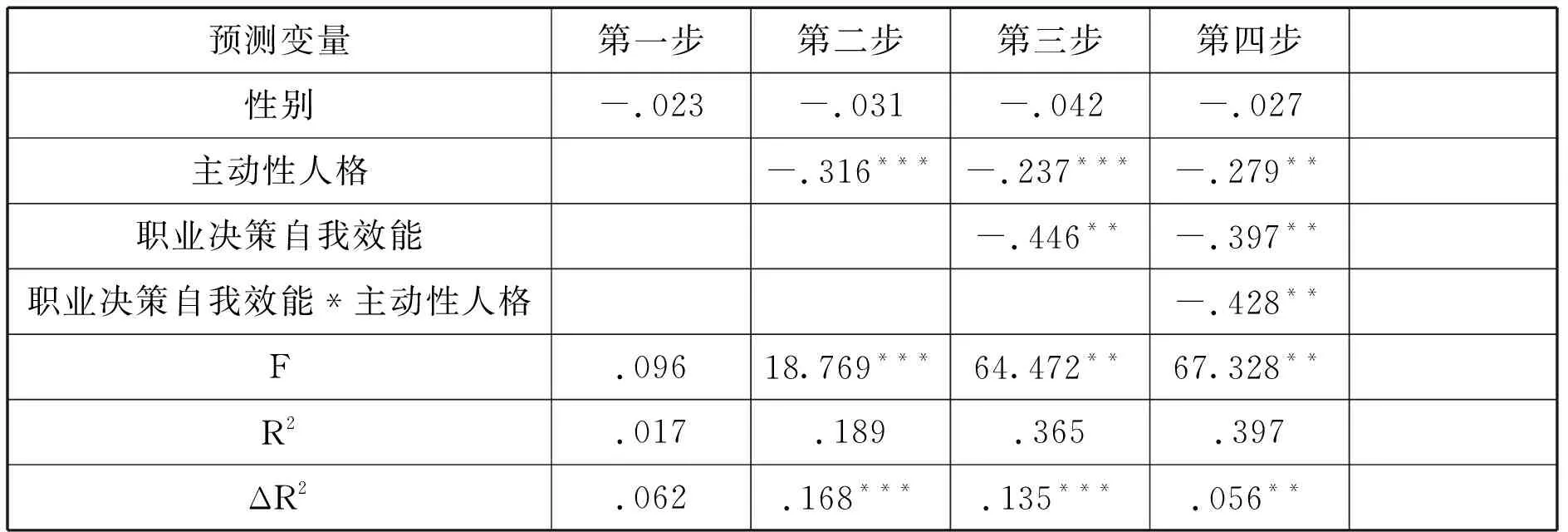

(1)主動性人格,職業決策自我效能對求職行為、就業焦慮的回歸分析

采用多元線性回歸分析的方法,分別以求職行為和就業焦慮為結果變量,主動性人格、職業決策自我效能為預測變量,進行多元回歸分析。為避免多重線性問題的影響,將各變量進行去中心化處理。

其中以下四步分別加入對應預測變量進行回歸分析:

第一步:加入性別變量;

第二步:分別加入性別與主動性人格變量;

第三步:分別加入性別、主動性人格和職業決策自我效能變量;

第四步:分別加入性別、主動性人格、職業決策自我效能以及主動性人格與職業決策自我效能二者的綜合影響變量。

表2 求職行為回歸分析結果(N=574)

表3 就業焦慮回歸分析結果(N=574)

(2)主動性人格與求職行為、就業焦慮

由表2和表3可看出,性別對求職行為和就業焦慮的預測作用不顯著(p>0.05)。在控制了性別這一人口學變量后,主動性人格可顯著預測求職行為和就業焦慮。證實了假設1。

(3)職業決策自我效能的調節效應

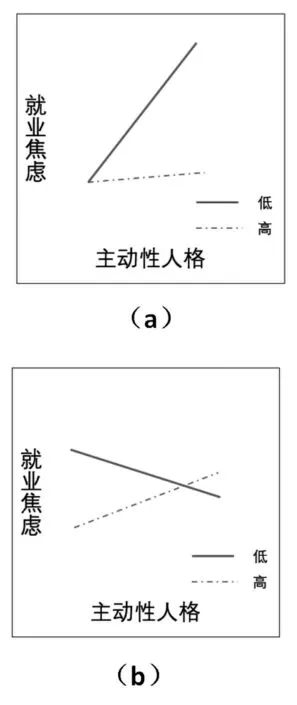

回歸結果(表2,表3)表明,職業自我效能和主動性人格的交互作用在求職行為和就業焦慮中存在顯著預測作用,職業決策自我效能越高,求職行為越明顯(F=3.432,p<0.01),就業焦慮越低(F=63.782,p<0.01)。為進一步深入分析職業決策自我效能對求職行為和就業焦慮的調節作用,本文根據被試的職業決策自我效能的得分,按照高于或低于1個標準差的標準將被試分為高、低兩組,分別進行簡單斜率檢驗,分析每組被試求職行為和就業焦慮對主動性人格的回歸斜率是否顯著。結果如圖2所示:圖2(a)反應了主動性人格與職業決策自我效能在就業焦慮中的交互作用;圖2(b)反應了主動性人格與職業決策自我效能在求職行為中的交互作用。

(4)就業焦慮和求職行為的交互作用

如圖2(a)所示,以就業焦慮為結果變量對職業決策自我效能調節作用進行的簡單斜率檢驗表明:當被試的職業決策自我效能得分高時,無論主動性人格得分如何,其就業焦慮都較低而平穩;當被試職業決策自我效能得分低時,其就業焦慮隨著主動性人格得分變化而顯著變化。

如圖2(b)所示,以求職行為為結果變量,對職業決策自我效能調節作用進行的簡單斜率檢驗表明:當被試的職業決策自我效能得分高時,其求職行為隨著主動性人格得分的增高而越發明顯;當被試的職業決策自我效能得分低時,其求職行為隨著主動性人格得分的增高而越發不明顯。由此,假設2和假設3得到了驗證。

圖2 主動性人格與職業決策自我效能分別在就業焦慮和求職行為的交互作用

3 結論與意義

本研究在社會認知理論的指導下,以職業決策自我效能為調節變量,探究了主動性人格對求職行為和就業焦慮的影響。并且結果證實了主動性人格能夠預測求職行為和就業焦慮。同時,本研究引入了職業決策自我效能作為調節變量,證實了主動性人格與求職行為和就業焦慮之間非簡單的線性關系,而要受到職業決策自我效能的調節作用。這些發現都豐富了職業指導理論的相關內容,有利于開展大學畢業生的職業生涯規劃輔導,也更能幫助高職畢業生更加理性、有效的進行求職。