談談中國特色營銷學理論的本質:人民性

賈利軍 李 琦 賀達豪

(華東師范大學 工商管理學院,上海 200333)

1 華夏文明中的天道秩序與民本主義

1.1 天道秩序與人類文明

作為唯一從未中斷的人類文明,華夏文明的本質是一種獨一無二的民本文明。這種民本文明之所以橫亙古今且生機勃勃,在于她符合了天道——華夏文明認為天道統率一切客觀事物,把持著一切客觀規律、一切事物的發展,各種客觀規律的內涵都是誕生于“道”。《道德經》記載“道生一,一生二,二生三,三生萬物”(春秋《道德經·第四十二章》),可知整個世界的運轉服從這個叫“道”的客觀實在(賈利軍,2012),而道對萬物的影響和規制可以視作天道秩序。

關于天道秩序,莊子認為:“天道運而無所積,故萬物成。”(戰國《莊子·天道》)莊子認為天地萬物生生不息的根本原因在于天道運化,人和人類文明作為天地萬物的組成部分自然也受天道的規制,天地萬物生生不息的根本原因在于“天道無所積”。老子對于這種“無所積”的天道秩序在《道德經》中以張弓射箭的活動進行類比:“天之道,其猶張弓與?高者抑下,下者舉之,有余者損之,不足者補之。天之道,損有余而補不足。”(春秋《道德經·第七十七章》)在射箭的過程中,如果弓高了就要壓低一些,低了就把它抬高一些;弓弦拉得過滿了就把它放松一些,拉得不足了就把它補充一些——老子以張弓射箭的過程喻指天道運化萬物而無所積的過程。用唯物辯證法的話語解釋,即“自然界的變化主要是由于自然界內部矛盾的發展,社會的變化主要是由于社會內部矛盾的發展……由于這些矛盾的發展,推動了社會的前進,推動了新舊社會的代謝”(《毛澤東選集·第一卷·矛盾論》)。

這種“損有余而補不足”的過程其實也反映在華夏久遠的文明史中——朝代更迭背后的規律莫不如此:國家的管理者體恤民力,抑制豪強,能夠做到“損有余而補不足”,這個朝代就生機勃勃;反之,弱肉強食,門閥林立,則朝代更迭。放眼人類的文明史,則更是體現天道法則,那些做不到民本的文明,無論其短期內如何強大,都早已湮滅在歷史的長河里……而立足當下文明所處的時空,從如今的國際局勢和人類歷史來看,威權政治和霸權主義主導著世界格局,“弱肉強食”的社會達爾文主義似乎更成了一種社會共識,甚至有人以“自然法則”來標榜這種秩序,以取代“損有余以補不足”的天道,這種“不道”(注:物壯則老,是謂不道)的秩序被稱為“以人滅天”(戰國《莊子·秋水》)。

另一方面,在其他文明看來的強弱之分,華夏文明知道:“至陰肅肅,至陽赫赫;肅肅出乎天,赫赫發乎地;交通成和而萬物生焉。”(戰國《莊子·田子方》)這種“提挈天地,把握陰陽”(上古《黃帝內經·上古天真論第一》)的思想是華夏文明把握宇宙大道的思維方式。華夏文明認為萬事萬物的變化本質是陰陽運動的結果,事物所處的特性本質是陰陽、兩儀之分。從人類歷史可窺見歷史周期律其實是在“有余”與“不足”中尋求平衡,這種“損有余而補不足”的天道秩序本質就是“陰陽交”。“陰陽交”就是“三”,即“三生萬物”,文明因此而生生不息。而其對立面,即老子所言:“人之道則不然,損不足以奉有余。”(春秋《道德經·第七十七章》)這樣的狀態的本質即“陰陽不交”,陰陽對立就是“二”,最終走向毀滅。華夏文明認為“夫物,或行或隨,或歔或吹,或強或贏,或載或隳”(春秋《道德經·第二十九章》),認為事物均有其對立面,但是對于這種對立性和矛盾性,華夏文明認為“故有無相生,難易相成,長短相形,高下相傾,音聲相和,前后相隨” (春秋《道德經·第二章》),這種事物呈現的對立面是會相互轉化的關系,而并非一成不變的。

總的來說,在天道運化的宇宙中,萬事萬物因為陰陽變化而產生出分別,轉瞬即逝的事物無非是見其對立性而不見其統一性,在對立中逐漸走向死亡,萬物如此,人類及人類文明亦是如此。事物的強弱分化本于天道陰陽,并不具備人類主觀上存在高低貴賤等級的屬性,華夏文明正是見到這種陰陽的統一性,沒有重蹈其他文明走向強者恒強、弱者恒弱,最終煙消云散的覆轍而延續至今。

1.2 民本思想與天道秩序

天道秩序是宇宙萬物運化的法則,《道德經》認為:“孰能有余以奉天下,唯有道者。”(《道德經》)也就是說,萬事萬物只有順應天道才能生生不息,而在政治和國家社會治理層面,集中體現這種順應天道秩序的思想便是民本思想。

根據專研民本思想的專家金耀基(2008)研究,華夏民本思想最早見于《尚書·五子之歌》:“皇祖有訓,民可近,不可下。民惟邦本,本固邦寧。”(《尚書·五子之歌》)這段話體現出“民”與“邦”的關系,民是國邦的根本,只有人民處于穩定的狀態,國邦才能平穩發展。除此之外,《尚書》記載:“天工,人其代之;天矜于民,民之所欲,天必從之”(《尚書·皋陶謨》);“天視自我民視,天聽自我民聽”(《尚書·泰誓·逸文》);“天畏棐枕,民情大可見”(《尚書·康誥》)。以上經文提出“民”與“天”的關系,付粉鴿(2019)、泓峻(2021)認為這種“天”與“民”的關系體現在夏商時期“神意”代表“天意”轉向周代“民意”代表“天意”的過程。

但是,這種“民”與“天”的關系在周末的春秋戰國時期的諸子學說中卻又有不同的體現。《道德經》記載:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”(春秋《道德經·第二十五章》)這段話雖未直接使用“民”字,但卻最能從總體上體現出老子對于“民”與“天”關系的看法。因為“民”天然是“人”的組成部分,民與天的關系可以近似等于天人關系,即老子認為人直接受天地系統的制約,人類賴以生存的載體即“天地”,而“天地”系統又受“道”的制約,這種關系表現為處于低級的系統受到高級系統的制約和規范,低級系統只有符合高級系統所設定的規范才能保持穩定以及平穩運行。

人的概念中遠不止“民”這一個范疇,《道德經》:“是以圣人欲上民,必以言下之。欲先民,必以身後之。是以圣人處上而民不重,處前而民不害。”(春秋《道德經·第六十六章》)民是相對圣人而言的概念,用現代話語解釋,即統治者(君、圣人、王侯等)與被統治者(民、人民、百姓等)。總的來說,統治者與被統治者都需要符合天道秩序,國家社會才能安穩,這便是民本思想的最根本原因。對于民本思想的認知以及具體的實施手段,諸子思想中最具代表性的道家和儒家產生了分歧。《孟子·離婁章句上》記載:“桀紂之失天下也,失其民也;失其民者,失其心也。得天下有道:得其民,斯得天下矣;得其民有道,得其心,斯得民矣。得其心有道:所欲與之聚之,所惡勿施爾也。民之歸仁也,猶水之就下、獸之走壙也。”(戰國《孟子·離婁章句上》)孟子認為“民心”或“民意”是作為判斷君王的治理是否有道的根本,但是這種民心或民意取決于民心的好惡,而民心的好惡本身是抽象、變動的,一味放縱或遷就民心民意并非合道的治理模式。而道家思想并不將民心民意視作治理是否有道的唯一依據,《道德經》記載:“圣人在天下歙歙,為天下混其心。”(春秋《道德經·第四十九章》)道家思想認為民心民意并非完全值得信賴,君王或圣人應該“為天下(人民)混其心”,即讓百姓心靈不被外物所亂,復歸淳樸自然的狀態。

后世的民本思想顯然是儒家思想占據上風。孟子對民本思想做了更深刻的闡述:“民為貴,社稷次之,君為輕。”(戰國《孟子·盡心章句下》)這種“君輕民貴”的民本思想,對后世儒生影響深刻,大儒荀子提出:“君者,舟也;庶人,水也。水則載舟,水則覆舟。”(戰國《荀子·哀公》)“君舟民水”的概念對君民關系進行了形象生動的比喻。至于秦漢,董仲舒提出“天之生民,非為王也;而天立王,以為民也”(《春秋繁露·堯舜不擅移湯武不專殺》),荀悅提出“民存則社稷存, 民亡則社稷亡”(漢《申鑒·雜言上》)以及賈誼提出“國以民為本,社稷亦為民而立”(漢《新書》),大體繼承了孟子和荀子的思想。唐代《貞觀政要》強調“凡事皆須務本,國以人為本”,民本思想已可見與當代相似的“以人為本”的概念,這也是民本思想的新高度。直到明代末期,大儒均秉持著儒家思想一貫的民本思想,如黃宗羲提出“古者以天下為主,君為客;凡君之所畢世而經營者,為天下也”(明《明夷待訪錄·原君》)。王夫之進一步提出“嚴以治吏,寬以養民,無擇于時而并行焉,庶得之矣”(明《讀通鑒論·卷八》),他認為對待民眾應該寬仁且重視,而對于管理人民的官吏則應該嚴苛治理。

從民本思想的歷史發展脈絡來看,可知其一直貫穿華夏文明的始終,究其本質是一種君民關系。在華夏文化中,這種關系并不能簡單理解為統治階級與被統治階級的對立關系,這種關系的設定本源仍舊是天道秩序。因為在華夏文明中,君(圣人)對民眾的管理并非基于強制性的奴隸關系或人身依附關系,而在于執掌天道,代天牧民,如老子所言:“是以圣人執一,以為天下牧。”(春秋《道德經·第二十二章》)簡而言之,君(圣人)奉行天道以治理人民,君(圣人)即為天道在人類社會的代言人,君(圣人)需要對民眾承擔無限責任,所以道家民本思想的根源來自天道秩序。而儒家民本思想則略有不同,儒家熱衷于總結人類歷史治亂興衰規律,從湯武革命中發現民眾的力量,由于對民眾力量的認知,不得不反思君與民的關系,這即是儒家民本思想的出發點。王夫之顯然是儒家民本思想的集大成者,他不光繼承了前任“君舟民水”或“民貴君輕”的思想,而且創新地提出“治吏”的思想,這也為后世華夏子孫治國理政提供了寶貴經驗。例如,中國共產黨在中國近代革命的歷史中能夠脫穎而出的最大原因,在于其把握了人民群眾的歷史主體地位。毛澤東主席提出“為人民服務”的新中國道德規范。習近平總書記也指出:“我國古代主張民惟邦本、政得其民,禮法合治、德主刑輔,為政之要莫先于得人、治國先治吏,為政以德、正己修身,居安思危、改易更化。要治理好今天的中國,需要對我國歷史和傳統文化有深入了解。”這些鮮活的革命歷史與社會主義建設運動都是我國傳統民本思想與當下馬克思主義社會主義哲學思想的融合。

1.3 華夏文明需要為人民服務的市場營銷理論

莊子認為“人之身……是天地之委形也”(戰國《莊子·知北游》),即人秉受天地之氣而生,本質上都是平等的,不存在人類社會后期賦予的高低貴賤之分,體現人類生命權的平等。同樣是源于西方的馬克思主義政治經濟學已經對此進行了深入的剖析,即勞動并不是它所生產的使用價值即物質財富的唯一源泉(近代《資本論·體現在商品中的勞動二重性》)。勞動雖然有簡單勞動和復雜勞動的區分,但勞動本身是平等的。因為勞動的天然度量尺度是時間,而時間對于勞動者而言就是他的生命,而生命是不分貴賤的。華夏文明正式秉承這種人類生命平等思想,建立在此之上的制度、社會倫理、組織方式等無不體現這種民本思想。

盡管生命本身是平等的、不分貴賤的,但在人類生產力不足的時代,出于對全體人類存續的負責,我們必然要給那些更有利于生產更多物質財富的人以更多的物質回報,以保證整個社會的物質財富生產向著解放全體人類的方向高速前進。毛澤東主席對這種利用資本主義生產秩序為人民服務的現象是持認可態度的,他在1953年夏季全國財經工作會議的一個文件上批示:“中國現在的資本主義經濟其絕大部分是在人民政府管理之下的,用各種形式和國營社會主義經濟聯系著的,并受工人監督的資本主義經濟。這種資本主義經濟已經不是普通的資本主義經濟,而是一種特殊的資本主義經濟,即新式的國家資本主義經濟。它主要地不是為了資本家的利潤而存在,而是為了供應人民和國家的需要而存在……因此,這種新式國家資本主義經濟是帶著很大的社會主義性質的,是對工人和國家有利的。”(近現代《毛澤東選集·關于國家資本主義》)但是,資本主義社會借用了這個善意為自己所用。因為在資本主義社會,財富不僅僅是生存的手段,它更是權力的基礎,擁有更多的財富即意味著擁有更大的社會權力。甚至,社會貧富分化越厲害,這種權力的威力則更巨大。為此,他們炮制了整套的理論來粉飾這種基于物質財富的弱肉強食,進而跌入老子所言“人之道則不然,損不足以奉有余”的地步,但是這種“人之道”發展方向卻是這個“人之道”系統最終的崩潰和毀滅,“天之道,損有余以補不足”的秩序在更高維度重啟,天道秩序再次取代已經崩壞的人道秩序。馬克思對這種人之道秩序崩壞有過這樣的描述:“一切堅固的東西都煙消云散了”(《馬克思恩格斯選集·共產黨宣言》),馬克思正是通過對西歐自工業革命以來的社會變革研究發現,資本秩序本質是一種難以維系的社會秩序——社會化生產和資本主義私人占有之間的矛盾,歷史證明這種秩序將導致社會兩極分化繼而引發周期性的經濟危機。馬克思正是看到這種天道秩序的必然性,于是他論斷“……現代資產階級所有制必然滅亡”(《馬克思恩格斯選集·共產黨宣言》)。

華夏文明作為唯一延續至今的人類文明,走過至少五千年的光輝歲月,并曾經長期領先世界,即使歷經百年的沉淪,但今日的中國其內核仍然是一個基于華夏天道文明的社會主義國家。在這個百年未有之大變局的關口,社會價值觀也悄然從“讓一部分先富起來”回歸“共同富裕是根本目”的價值追求。如果不能做到“先富帶動后富,最終實現共同富裕”,甚至出現社會的階層固化,社會就會進入“二”的階段:陰陽對立,陰陽不交。這就是開歷史的倒車,這就不是先烈們拋頭顱、灑熱血創立新中國的初衷,這就不是數以億計的工人、農民辛苦勞作建設新中國的目的。

但是,“先富帶動后富,最終實現共同富裕”并不簡單,本質上,它是一次思想上的革命,是民本思想以及為人民服務道德規范的具體體現。過去幾十年,西方自由主義市場經濟思維為我們所用——一部分先富起來的人會認為自己的財富完全來自自己的個人奮斗,他們會認為“讓一部分人富裕起來”是“獎勤罰懶”,而“共同富裕”是“劫富濟貧”……這些思想顯然是欠妥的。首先,它忽略了人與人之間的共生共存關系。另外,其也無法順應“損有余以補不足”天道秩序。

歷史的祭奠和革命的洗禮使得以上那些為粉飾壓迫和不公而生的理論日益無法正對陽光和民眾,尤其是自動化生產技術在生產領域的日益普及,財富也必將回歸到人類存續手段的本來地位。如果我們不能夠走向共同富裕,如果我們當中的一部分人甚至希冀用物質財富構建起自己特權的基礎,讓物質財富成為束縛人類向更高層級進步的手段。那么過往人類社會所有正向的努力都將變得毫無意義,我們和叢林里的野獸只有形式上的區別。華夏先賢知道“倉廩實而知禮儀”,華夏先賢也明白“飽暖思淫欲”的可能,而現如今我們就處于這個十字路口。

最新發布的《國家“十四五”時期哲學社會科學發展規劃》提出“樹立以人民為中心的研究導向”,為探索中國社會科學理論指明了方向。具體到中國營銷理論領域,人民性成為其無法回避的最本質特征。為人民服務的營銷理論主要從商品觀、價格觀(利潤觀)、商人觀以及市場觀體現其“人民性”,歸根結底,都是從不同層面順應天道,將人類社會所需的“人之道”引導適應“天之道”,以達到商業秩序“通利天下”的目標,從商業維度為人類文明生生不息提供要素。

2 “任、用、堅、牢”的華夏商品觀

要理解為人民服務的營銷理論,首先需理解正確的商品觀。因為商品是人類營銷實踐的根本基石,沒有正確的商品觀就不可能有光明的營銷實踐。漢代的王符在其著作《潛夫論》中對正確的商品觀有著非常完備的論述:“商賈者,所以通物也,物以任用為要,以堅牢為資。今商競鬻無用之貨、淫侈之幣,以惑民取產,雖于淫商有得,然國計愈失矣。”(王符《潛夫論·務本》)

其意思大致如下:商業的意義在于流通貨物。貨物的核心價值在于任、用、堅、牢的特性。現在有很多商人舍棄了商業和貨物的本質,用蒙騙的手段欺騙消費者購買無用及奢侈的物件。這樣,奸商雖然獲得了大量不義之財,但是國家和人民卻損失慘重。換而言之,先賢認為:商品的本質特征在于“任用堅牢”,違背了這個本質特征,就會讓國家和人民損失慘重。可以說,“任、用、堅、牢”四字集中體現了華夏商品觀。

2.1 商品之“任”

任的本字是壬。《說文通訓定聲》中說:“壬,儋何也。上下物也,中象人儋之。”意思說,壬就是擔荷、負擔的意思。類似的說法可見各種典籍,《魯語》中說“任,負荷也。”(戰國《國語·魯語·子叔聲伯辭邑》);《楚辭·九章》注曰“任,負也”;《詩經·大雅·生民》也有“是任是負”的說法。也就是說,任的意思就是擔當。那么,作為商品的任的特性就可以解釋為有擔當的貨物。

貨物或者商品的擔當其實就是承載真實功能的意思,與馬克思主義政治經濟學提出商品的使用價值在某種意義上類似。比如吃藥治病,治病就是藥品的功能、擔當,就是藥品的任;打傘防雨,防雨就是傘的功能、擔當,就是雨傘的任,用現代話語表述即商品的使用價值。可以說,只有承載真實社會功能的貨物,才能叫作商品,才會具有真正的市場生命力。

以網約車平臺為例。在網約車出現之前,城市交通最大的梗阻之一在于運營車輛時空位置和乘車人時空位置之間的不對稱。這一方面造成了資源浪費,同時也加劇了出行困難。得益于網絡和大數據技術,人們可以通過技術手段將上述矛盾最大限度上減少或緩解,這就是網約車平臺得以產生的理由。可以說網約車平臺是一個城市交通發展到一定階段后自然而然出現的新的交通系統功能節點,它可以使城市的交通系統更加高效,人民的出行更加便捷。從這個意義上說,網約車平臺的出現是順天而行,有著真實無誤的社會功能。所以說,網約車平臺的任,就在于它讓司機與乘客在時空上更加匹配,從而使城市的交通系統得到優化和完善。反之,如果網約車平臺用調度費、加價叫車等模式增加了司機載客、乘客叫車的時間成本和金錢成本,使得城市交通系統效率下降,就必然消解自己的合理性與合法性。

當然,商品的任,商品的擔當是伴隨著社會的發展而發展變化的。比如最近幾年,上海市文旅局公布了《關于本市旅游住宿業不主動提供客房一次性日用品的實施意見》,列明了不主動提供的一次性日用品:牙刷、梳子、浴擦、剃須刀、指甲銼、鞋擦。簡而言之,這些產品將不再是酒店提供的商品。這其中蘊含也蘊含著“任”的商品觀:眾所周知,當今社會生態環保問題已經日益突出,而一次性用品不僅是資源的極大浪費,同時也會對環境造成極大的污染。換而言之,社會的發展、生態的危機消解了這一類產品的社會合理性,自然這一類產品也就不可能有正義的擔當。這就如同精通開鎖技巧的人可以成為鎖匠,為人們排憂解難,就擁有自己的社會責任和擔當,但是如果他把這種技巧用于盜竊,那么他唯一的結局就是鋃鐺入獄。

所以說商品的“任”不僅僅是一種功能,這種功能要有社會真實性,它更是一種責任和擔當。不是能掙到錢的貨物就是商品,只有那些有利于社會進步和人民幸福的產品才能稱得上產品。所以,在有些文明里大麻之類的毒品已經堂而皇之成為他們的“商品”,這就是商品觀的巨大差異。

2.2 商品之“用”

關于“用”字,《說文》中說:“用,可施行也。”(漢《說文解字》)一目了然,“用”指的是商品可以供人使用的條件。既然涉及使用,那自然就不可避免地要涉及使用的方便程度。商品的“任”承載的是產品基于功能的社會擔當。那么,商品的“用”則是指產品履行自己的社會擔當時,產品與人的契合程度。

舉例而言,計算機無疑具有良好的社會現實意義,是無可爭議的商品。但是早年使用DOS操作系統時,人們使用計算機的方便程度就受到了限制,必須系統學習DOS語言,我們才有可能方便地使用計算機;但是采用了視窗操作系統以后,所見即所得,即使不學習專門的計算機語言,我們也可以很方便地使用計算機。從這個意義上來說,采用視窗系統的計算機比采用DOS操作系統的計算機更符合商品“用”的特征。

“用”的真諦在于“可施行也”。一部性能良好的汽車,如果沒有學習過駕駛技術,即使汽車的功能再好,對于當事人來說,也是沒有用的;一架功能優異的鋼琴,如果沒有學習過彈琴的技藝,對于當事人來說,這架鋼琴也是無用的。

所以說,作為商品的產品,僅僅具備基于功能的社會擔當還是不夠的。只有它履行了它的這種擔當,也就是為人所用,它才可能稱為商品。從市場營銷的角度來說,一個產品僅僅具備了相應的功能擔當還是不夠的,作為營銷者還要考慮有哪些因素會阻礙產品功能的實現:是價格因素還是文化心理因素,亦或是人機匹配的程度……

速溶咖啡的成長史大概可以很好地說明這一點。毋庸置疑,速溶咖啡的出現是伴隨著社會發展、人類生活節奏加快而自然而然產生的咖啡產品的功能創新。換而言之,速溶咖啡是快節奏生活的真實功能擔當。但是速溶咖啡剛剛上市的時候,銷量并不理想。市場人員專門進行了市場調研,絕大多數被調研者都聲稱速溶咖啡的味道不如研磨咖啡的味道香醇。如果調研僅僅到此為止,我們也許就會認為速溶咖啡是一款不成熟的產品,因為他連咖啡應有的香醇都不能保證。但是,市場人員又進一步調研,他們用外觀相同的杯子分別盛上速溶咖啡和研磨咖啡讓消費者品嘗,結果發現,消費者并不能分辨出二者的味覺差異。消費心理學進一步表明,消費者之所以不愿意購買速溶咖啡是因為在當時的社會文化背景下,購買速溶咖啡會被人認為是懶惰、不會持家的行為。了解了這一點,速溶咖啡廠商在市場宣傳方面進行了有針對性的調整,速溶咖啡的市場也就慢慢打開了。

如上所述,一個產品擁有了符合社會發展和增益人民幸福的功能之后,還不一定能成為暢銷商品。它還必須具備能為人所用的基礎條件。這個基礎條件可能是價格因素(比如讓癌癥患者望而生畏的天價特效藥),也可能是必要的技術、技能(比如開車需要的駕駛證),還有可能是使用產品時的人機匹配程度(比如,從早年的大磚頭到今天小巧玲瓏的智能手機)。

2.3 商品觀之“堅”“勞”

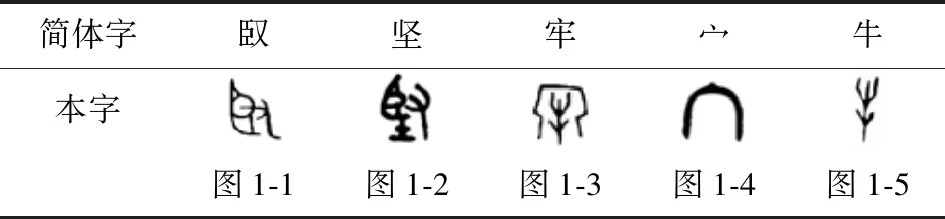

《說文解字》:“堅,剛也。從臤,從土。”(漢《說文解字》)這里是說堅就是剛強的意思,意義來源于臤和土。這個臤(qiān)本字是(如圖1-1),是用手讓人臣服的意思。其實駕馭的“馭”也是這個造字邏輯,意思是讓馬臣服的意思,就是駕馭的意思。再加上“土”就是(如圖1-2),也就是現在“堅”字的古體字,是讓人臣服的意思,土是后來加上去的。所以,堅可以理解為讓人交出土地臣服的意思。從這個意義上來說,堅字就有了這種披堅執銳、所向披靡的意思。

簡體字臤堅牢宀牛本字圖1-1圖1-2圖1-3圖1-4圖1-5

而“牢”字很簡單,一看古體字就很明了:牢字是(如圖1-3),是(如圖1-4)即“圍欄”和“牛”(如圖1-5)的一個組合,本意是指養牲口的圈,也就是《說文解字》中所說:“牢,閑,養牛馬圈也。”(漢《說文解字》)這里的閑就是用木頭做的圍欄的意思。從養牛馬的圈到現在的堅牢、牢固,是一個引申的意義。如大家所知,和現在移山填海的機械相比,牛馬也許并不能算強大,但是在傳統農耕時代,牛馬可是了不起的龐然大物,能夠把它們圈養起來,不讓它們跑出去,這個牢顯然要很牢固。同時,牛羊等也是虎狼等野獸的美食,這個牢還得能防止這些野獸闖進來獵食。同樣,也得很牢固。

堅和牢放在一起,就有了穩定的意思。不過,國人造詞是非常講究的,不會把兩個意思完全相同的字放在一起構成一個詞。事實上,堅和牢還是各有側重的。

如前文所述,堅的穩定是一種披堅執銳、所向披靡的動態的穩定。從這個意義上來說,堅的穩定更是一種陽剛的、外向的穩定,而牢則是一種經得起內外沖擊、我自巋然不動的穩定。從這個意義上來說,牢的穩定則更是一種陰柔的、內斂的穩定。

“堅”的穩定性對于商品,更像是一種基于空間的穩定性,就像我們對宇宙飛船穩定性的要求,這種穩定性考慮最多的是宇宙飛船飛離地球,來到外層空間這個空間跨越過程中的穩定性。對于宇宙飛船,這是第一位的穩定性。而“牢”的穩定性對于商品,則更像是一種基于時間的穩定性,就像山西的懸空寺,歷經歲月變遷,我自巋然不動。

現實中,雖然有所偏重,但是商品的穩定性都是剛柔并濟、時空統一的產物,就像當今社會汽車的質保廣告:多少年+多少萬公里。所以說,“物以任用為要,堅牢為資”。沒有了堅與勞,任用就不復存在了!故古人總結道:“物以任、用為要。”

3 農末俱利的價格觀(利潤觀)

商品以及與其相伴而生的商品交易行為出現后,由于商品之間并不存在先天的換算等價體系,依賴于人的觀念,價格觀由此產生。價格的本質是一種關系體現。西方經濟學認為,價格是指商品價值的貨幣表現或商品的相對價值,即商品的價值同貨幣價值的比值。這個定義在一定范圍內是正確的,即體現了“物與物”的關系。但是從中國傳統市場觀來看,價格所蘊含的關系層次遠不止“物與物”的關系,應該還包括人與人(社會)的關系以及人與自然的關系。價格意義上的關系體現是指不同的客觀事物在遵循一種量度的前提下而交融,這個同一種量度就是“價格”所處社會環境中的通行貨幣。一把螺絲刀和一把牙刷本來無法交融,但它們被賦予了相應的市場價格后就可以出現相應的換算關系。這種換算關系并不是隨意和主觀的,其依賴于該物品對于人的緊迫程度。世間萬物,在沒有為人所用之前,它們之間的關系僅僅是一種純粹的自然關系:物質能量轉換。但在人類建立起了以自己為中心的物系統之后,這種純粹的自然關系就立刻被打上了人類中心烙印,這個人類中心烙印就是萬物以人類的發展需求建立了高低貴賤等級關系,這種等級最后以貨幣的形式體現,即價格。

西方“利潤最大化”價格觀主導下的交易或商業行為,本質是一種“不道”的你死我活的斗爭行為,因為一方利潤最大化的對立面即另一方的利潤最小化,這樣的所謂“商業”必然是不持久的和不文明的。

而華夏文明卻是秉持著“利潤合理化”的價格觀。《史記·貨殖列傳》記載:“夫糶,二十病農,九十病末。末病則財不出,農病則草不辟矣。上不過八十,下不減三十,則農末俱利,平糶齊物,關市不乏,治國之道也。”(漢《史記·貨殖列傳》)

這段話的意思是說:進行商品交易,就像買賣糧食那樣,如果農民得到的糧價過低,就會打擊農業;如果商家拿到的成本價過高,就會打擊商業;商人沒有利潤(因為拿到的價格過高)就沒有人愿意流轉商品貨物,農民沒有合理的利潤,人們就不愿意辛苦耕作(整個社會就會陷入無米之炊的境地)。所以,商人和農民之間要達到平衡,選取一個合理的利潤空間,這樣大家都有利潤,而整個社會也會呈現出商品豐富、物價穩定的大好局面。這本身就事關國家的穩定啊!

華夏文明是基于天道的文明,其中最體現人民性的地方,即是其認可生命等值性原則。生命等值性原則會在社會物質財富產出不足的時候表現得非常明顯。因為在整個社會物質產出不足的背景下,如果一再強調每一次交易的利潤最大化,就意味著整個社會財富的兩極分化,最終的結果必然是社會動亂。反之,如果我們強調“農末俱利”,就有可能用有限的物質財富對整個社會進行最大限度的覆蓋,讓整個社會在穩定的前提下前進。即使整個社會物質財富產出極大富裕以后,生命等值性原則依然應該被貫徹始終。因為物質財富不僅僅是生存資料,它同時可以成為權力。

當人們在物質財富層面懸殊巨大時,人與人之間的真正平等就很難保證,社會就會日益對立。這種不平等和對立將會成為社會進步的絆腳石,讓人類日益沉溺在物欲的泥沼中而無法自拔。所以,這個時期物質產品的價格要盡可能促進大家在物質層面的平等。物質層面的平等將會讓商品拜物教失去生存的根本,從而讓人類的生存狀態從物質占有式生存向更高端的精神體驗式生存發展。早在幾千年前,華夏賢者就講明了這些關系,物品本是為人的生存和生活而存在的,儒家理論講“天地之間,人為貴”(春秋《孝經·圣治》),點明人與物的主次關系,即人為貴。《禮記·禮運·》認為:“貨……不必藏于己。”(戰國《禮記·禮運·》) 《莊子·外篇·山木第二十》記載:“物物而不物于物,則胡可得而累邪!”固然物對于人存在生活必需品層次上的緊迫度,但是這種緊迫度會根據不同的社會生產力的變化而變化,特別是當今相對豐衣足食的年代,人與物關系主次顛倒卻屢見不鮮,老子將這種現象稱為“貴難得之貨(春秋《道德經·第十二章》)”。制定在正確的人與物主次關系下的價格,是通過價格管理國家、匡扶社會風氣的重要手段,擺正人與物的正確關系后,那些不合理的價格也將逐漸回歸自然,自然將達到老子所言“不貴難得之貨,使民不為盜”(春秋《道德經·第三章》)的風朗氣清的狀態,國家內部自然安寧。

《大學》有言:“德者,本也;財者,末也。外本內末,爭民施奪。是故財聚則民散,財散則民聚。”(春秋《大學·釋治國、平天下》)本段話描繪了兩種生存狀態,即“以財為本”——占有物質式的生存方式和“以德為本”——精神體驗式生存方式,當人類從占有物質式的生存狀態中解脫出來后,只有精神體驗式生存才能保證人類能夠獲得真正意義上的自由和解放。但是從物質占有式生存向精神體驗式生存的跨越,難度之大,不亞于從動物進化成人的跨越。它并不會在整個人類族群的層面天然發生,它只能由人類社會的先知先覺者引導進行。

在諸多引導工具中,商品價格是一個最容易被利用的工具——物質求平等,靈魂分高下。這就是中國傳統價格觀的當世意義。

4 智勇仁強的商人觀

作為商業活動的重要參與方,隨著市場的建立與商品體系的日漸成熟,商人也逐漸作為一種職業出現,管子提出四民思想,即“士農工商四民者,國之石民也”(春秋《管子·小匡》)。職業分化的初衷在于“人各任其能,竭其力,以得所欲……各勸其業,樂其事,若水之趨下,日夜無休時,不召而自來,不求而民出之。豈非道之所符,而自然之驗邪?”(漢《史記·貨殖列傳》),可見職業的分化在于社會高效的分工,最終通過商業的形式實現是社會“日夜無休時”的穩定運轉。

在中國傳統文化中,作為一名商人,必須具備非常全面的素質,所以被歷代商家公認為商圣的白圭這樣描述商人的素質,他說:“吾治生產,猶伊尹﹑呂尚之謀,孫吳用兵,商鞅行法是也。”(漢《史記·貨殖列傳》)簡而言之,“伊尹、呂尚之謀”指商人要在事前有高瞻遠矚、深謀遠慮的能力;“孫吳用兵”指商人要有事中隨機而變、當機立斷的能力;“商鞅行法”指商人更要在事后能取信于民,讓人們感受到交易的公正和公平。

就如何實現以上目的,白圭進一步闡述:“是故其智不足與權變,勇不足以決斷,仁不能以取予,強不能有所守,雖欲學吾術,終不告之矣。”(司馬遷《史記·貨殖列傳》)即作為合格的華夏商人,需要具備“智、勇、仁、強”等要素。

4.1 商人之智

商人之智,在于知曉變化、洞察先機。中國歷史上這樣的例子不勝枚舉。唐朝商人裴明禮的故事能很好地體現這一點。裴明禮,唐初河東(今山西)人,以收破爛起家,因為善于經營,終成一代富豪。《御史臺記》記述了他的經商智慧:

“又于金光門外,市不毛地。多瓦礫,非善價者。乃于地際豎標,懸以筐,中者輒酬以錢,十百僅一二中。未洽浹,地中瓦礫盡矣。乃舍諸牧羊者,糞即積。預聚雜果核,具黎牛以耕之。歲余滋茂,連車而鬻,所收復致巨萬。乃繕甲第,周院置蜂房,以營蜜。廣栽蜀葵雜花果,蜂采花逸而蜜豐矣。營生之妙,觸類多奇,不可勝數。貞觀中,自古臺主簿,拜殿中侍御史,轉兵吏員外中書舍人。累遷太常卿。”[50](唐《御史臺記》)

這段文字記載的是裴明禮經商的得意之作。當時的金光門外,有一塊不毛之地,地面上堆滿了被人丟棄無用的瓦礫。因為如此,所以地價很便宜。裴明禮買來之后,在這塊廢地上豎起一根高桿,桿上懸掛竹筐,誰能把瓦礫投進筐里就有獎金,于是大家都興致勃勃。可是桿高筐小,命中率很低,不等到大家練習純熟,地面上的瓦礫已經被收拾干凈了。緊接著裴明禮又把這塊地給人家免費放羊,不久地面上的羊糞就積累了很多,于是裴明禮趕緊用牛深耕土地,把羊糞變成了肥料。緊接著在上面種上了果樹種子,沒幾年,果樹郁郁蔥蔥、果實累累。收獲的果子被成車成車賣掉,收獲頗豐。他又在土地上修繕房屋,大量種植蜀葵和其他花草,周邊設置蜂房,用來采蜜,蜜蜂有了蜜源植物,植物也因為蜜蜂授粉,兩者相得益彰,都獲得了大豐收。華夏歷史中,像裴明禮這樣的經營案例還有很多。貞觀年間,他從古臺主簿的位置晉升到殿中侍御史,后來又升遷至員外中書舍人,多次升遷,最終任太常卿。裴明禮能夠用發展的眼光看待周遭的事物,所以能發現常人看不見的商機,可以看作商人之智的典范。

真正的華夏商人在本質上是通貨之商,也就是《白虎通·商賈篇》所說:“‘商’之為言章也;商其遠近,度其有亡,通四方之物,故謂之‘商’也。賈之為言固也;固其有用之物,以待民來,以求其利者也。”(班固《白虎通·商賈篇》)

這就是說,商人或者商業的價值在于交通信息、流通貨物,民間有行商坐賈的說法,行商強調的是商人要東奔西走,了解產品信息、鉆研產品知識;坐賈強調的是商人還得投入資金,盤下場地,冒著風險把那些致用之貨聚集過來,以便于人們購買。也就是說,商人或者商業的真正價值在于付出體力、付出腦力,承擔風險來幫助人們互通有無,他是用自己創造的社會價值來贏得利潤和自己的社會地位。只有做到了這一點才是合格的商人,才是良商。

4.2 商人之勇

商人之勇,在于勇敢堅毅,危難關頭忠義當先。關于危機關頭當機立斷的能力,我國歷史上的愛國商人弦高可算是典范。《淮南子·人間訓》里記載了他勇敢果毅的故事:“秦穆公使孟明舉兵襲鄭。過周以東。鄭之賈人弦高、蹇他相與謀曰:‘師行數千里,數絕諸侯之地,其勢必襲鄭。凡襲國者,以為無備也。今示以知其情, 必不敢進。’乃矯鄭伯之命,以十二牛勞之。三率相與謀曰:‘凡襲人者,以為弗知。今已知之矣。守備必固,進必無功。’乃還師而反。”(劉向《淮南子·人間訓》)

這段文字說的是:秦穆公讓孟明去攻打鄭國,大軍已經開拔到周國以東。鄭國的商人弦高與蹇他商量說:秦國大軍行軍千里,穿插過好幾個諸侯國,看來是來攻打我們鄭國的。通常偷襲別國的,往往是趁其不備。我們現在如果告訴他我們鄭國已經有所防備,估計他們就不敢進攻了。于是假借鄭國國君的命令,用自己的十二頭牛來勞軍。秦國的將領們于是相互商量:我們偷襲別國,總是要趁其不備,現在鄭國已經知曉,必然嚴加防守,現在已經失去了偷襲的意義。于是就班師回朝了。

作為一名普通商人,在敵軍大敵壓境、情況萬分危急時,能夠置個人生死而不顧,挺身而出,以一人之力為國退敵。中國人說:“知死不辟,勇也。”(左丘明《左傳·伍子胥奔吳》)。商人之勇,莫過于此。

4.3 商人之仁

儒家說:“仁者愛人。”(戰國《孟子·離婁下》)商人之仁就是對消費者愛護與關心。

據清嘉慶本《休寧縣志》記載,吳鵬翔是清朝乾隆年間的糧食商人,長期在武漢三鎮的漢陽做生意,有一年與人買進了八百斛胡椒。買入胡椒以后才發現這八百斛胡椒是有毒的胡椒。賣家發現事情敗露后,主動要求回購有毒的胡椒。八百斛胡椒貨款,在當時可是一筆巨額資金,而吳鵬翔不僅沒有答應對方,反而自己承擔損失,將這八百斛胡椒付之一炬,從根本上斷絕了這些有毒胡椒再次流入市場的可能性。

清乾隆四十八至四十九年間,湖北發生旱情,米價大漲。吳鵬翔從事糧食貿易,當時正好“運川米數萬石至”。和斂財商人不同,面對如此“絕好”的發財機會,他不僅沒有漲價,反而堅持“減值平糶,民賴以安”。依靠吳鵬低價銷售的大米,當地的饑荒得到了極大的緩解。吳鵬翔寧愿自己蒙受巨大損失也要杜絕有毒胡椒流入市場,寧可放棄發大財的機會也要舒緩災荒,這就是商人之仁。

從長遠的角度來看,商人和消費者是一個相互依存的關系,善待消費者就是善待商人自己。從這個意義上來說,商人之仁,表面上看是愛別人,從根本上來說也是愛自己。

4.4 商人之強

依據中國傳統商業思想,一個合格的商人需要智、勇、仁、強,四美并具。智可以權變,勇足以決斷,仁可以取舍,與此同時他還需要擁有強大的內心。

中國歷史上最強大的商人莫過于范蠡。范蠡,字少伯,春秋末期楚國人。范蠡由于出身卑微在楚國很難有較大的發展機會,于是他就來到了越國,遇見了越國的文種大夫為國求賢。兩人一見如故。經文種舉薦,范蠡得以在越國入朝為官。吳越爭霸,越國失利期間,范蠡勸說越王勾踐忍辱負重、保全性命,并追隨越王勾踐入吳國為奴。在吳國服苦役期間,婉拒了吳王的邀請,打消了吳王的疑慮,同時砥礪越王勾踐臥薪嘗膽。與越王勾踐回到越國后,厲兵秣馬,發展國力,最終反敗為勝,滅了吳國。這就是所謂“臥薪嘗膽,三千越甲可吞吳”的故事原型。在大功告成,即將獲得自己顯赫的報償時,卻又急流勇退,辭官歸隱。這就是史記中記載的“范蠡既雪會稽之恥,乃喟然而嘆曰:計然之策七,越用其五而得意。既已施于國,吾欲用之家。乃乘扁舟浮于江湖,變名易姓,適齊為鴟夷子皮,之陶為朱公”(司馬遷《史記·貨殖列傳》)。

范蠡離開越王勾踐后,隱姓埋名,耕作經商,很快就成了當地有名氣的富翁,當時的齊國國王聽說后,認為他是個人才,就邀請他擔任主持政務的相國。做了三年,范蠡再次急流勇退,向齊王歸還了相印,散盡家財給知交和老鄉。一身布衣,范蠡第三次遷徙到陶,在這個居于“天下之中”的最佳經商之地,利用自己的才智,沒出幾年,經商積資又成巨富,遂自號陶朱公。太史公司馬遷稱:“范蠡三遷皆有榮名,名垂后世。臣主若此,欲毋顯得乎!”

這也就是史書中所說:“朱公以為陶天下之中,諸侯四通,貨物所交易也。乃治產積居。與時逐而不責于人。故善治生者,能擇人而任時。十九年之中三致千金,再分散與貧交疏昆弟。此所謂富好行其德者也。后年衰老而聽子孫,子孫修業而息之,遂至巨萬。故言富者皆稱陶朱公。”(漢《史記·貨殖列傳》)

以一個普通人身份,短短的時間內就做到了富甲天下的地步,這份經商的才能可謂是冠絕宇內。富裕之后,富而有德,主動幫助身邊需要幫助的人和窮困的人。“十九年之中三致千金,再分散與貧交疏昆弟。”(漢《史記·貨殖列傳》)三次散盡家財,而又再次富甲天下,從范蠡身上我們看到了“千金散去還復來”的這種商家獨有的寫意風流。

縱觀人類歷史,我們很難發現有可以與范蠡比肩的商人:出身卑微而能靠自己的才華與勤奮位極人臣;國破家亡之時忠義兩全,身為臣子幫助亡國之君復國成功;功高如天時卻能冷靜理智,急流勇退,辭官歸隱;隱姓埋名經商而能三次富甲天下;富而有德,多次散盡家財幫助身邊的人和需要幫助的人。

民間有一種說法:無商不奸、無奸不商。這其實說的是“斂財之商”。所謂斂財之商指的是這樣一些人,他們經商的唯一目的就是掙取盡量多的錢財。事實上,天地流轉,任何勞動行為的利潤率都是有相應上限和下限的,是在一個確定的區間內的。如果忽視這樣一條基本的規律,尋求所謂利潤最大化,就必然劍走偏鋒,這樣就成了奸商。

而華商從商業道統上來說是屬于“通貨之商”。所謂通貨之商,就是以交通信息、流通貨物為自己的工作目的。獲取利潤是完成這樣的工作目的后的自然結果。這就是“生財有大道,以義為利”(春秋《禮記·大學》),也是通貨之商和斂財之商的本質不同。

由于通貨之商的目的是交通信息和流通貨物,“通貨之商”在本質上促進了整個社會經濟體系的高效率運轉,不僅自己獲得應得的利潤,也產生了良好的社會效益。

一句話總結,通貨之商是在商業秩序中踐行“為人民服務”價值觀的人群,因此傳統華商被世人評價為“服牛乘馬,引重致遠,為天下利”(周《周易·系辭下》)。

5 “追求和諧”的華夏市場觀

中國市場建立的開端是在神農氏時期,《周易》記載:“包犧氏沒,神農氏作……日中為市,致天下之民,聚天下之貨,交易而退,各得其所,蓋取諸‘噬嗑’。”(春秋《周易·系辭下》)祖先依照“噬嗑”的卦象,制器尚象,創設市場,作為事物抽象和具象統一的描述的“噬嗑”體現了中國人的市場觀。從造字層面分析,《說文》注“噬,嗂也,喙也”,即“噬”為以牙齒咬的意思;《說文》注“嗑,多言也”,這里引申為合口之意(漢《說文解字》)。《易經·彖上》記載:“頤中有物曰噬嗑。噬嗑而亨,剛柔分,動而明,雷電合而章。”(周《周易·系辭下》)《易經》以牙齒咬合和雷電交加等激烈狀態比喻市場運行時的狀態。但是無論過程多么激烈,就像風雨雷電之后迎來彩虹一般,最終的結果導向是“亨”和“章”這樣的美好狀態。孔穎達《五經正義》中進一步闡明:“……象物噬嚙乃得通也。”市場設立的主要目的是實現“(貨物)各得其所”即貨物的運通,以實現人人從中獲益的目的。由此可見中國市場設立的初衷有別于西方利潤最大化的追求,市場是華夏文明用于互通有無的手段,體現對和諧的追求。

“追求和諧”的市場觀亦體現中國人天道思想,就像“噬嗑卦”表征的市場一樣,這種市場觀承認市場中存在激烈博弈的過程以及一定程度的對立和矛盾,但無論對立程度和博弈的激烈程度如何,其最終導向是整體的和諧,即“各得其所”(春秋《周易·系辭下》)。中國人追求和諧的市場觀,對和諧的認知遠不止停留在商業這個層面上,其至少包含三個層面的“和諧”。

5.1 個體之間的和諧

首先,這種和諧體現在消費者與銷售者之間的和諧,主要表現在平等交易和商業利潤的合理性上。關于平等交易,我國傳統市場交易的基本原則是“和而利”,即平等互利。平等互利,體現在交易雙方所交換的商品價值比值的公平上,但是價格欺詐卻違背這個原則,通過欺騙的行為,將原本平等的比值關系人為制造不平等,一方賺取更多的利潤,而另一方在這對關系中利益受損,進而擾亂市場秩序。長遠來看,這種不平等若廣泛存在于社會中,即社會出現“積聚”與“并財”現象(春秋《管子·輕重甲》),這顯然違背“天道運而無所積,故萬物成”(戰國《莊子》)的天道秩序,社會因為“積聚”而難以運通,出現類似富人將牛奶倒入河流,而窮人饑腸轆轆的慘劇,故為歷代政府所禁止。如西周有“禁偽而除詐”的說法,其后諸朝均對不合理利潤進行打壓。滋生“價格欺詐”和“不合理利潤”的原因在于人與人關系的不和諧,究其本質是因為人被“欲望”裹挾——總是試圖多拿多占,根本原因在于人道違背天道即人道不運而有所積。老子描述了人被欲望裹挾后狀態:“五色令人目盲…難得之貨,令人行妨。”(春秋《道德經》)不合理的利潤之所以出現在于人類的欲望得到伸長,即“貴難得之貨”而扭曲價格比值《左傳》記載:“足欲,亡無日矣”(《左傳·魯昭公十年》)昭示了欲望滋生的社會違背天道,最終會走向滅亡,漢代思想家、政治家晏嬰也從從理論上強調了超出合理利潤的危害性即“蘊利生孽”(《左傳·魯昭公十年》)。

5.2 人與社會之間的和諧

其次,這種和諧還表現在財富在整個社會里的合理分配以及商業利益對社會正義的影響上。這也是貫徹整個中國傳統社會的義利之爭。關于“義”對社會和國家的重要性,管仲將其比喻為“國之四維”——“四維不張,國乃滅亡。何謂四維?一曰禮,二曰義,三曰廉,四曰恥”(春秋《管子·牧民》)。黃石公對“義”有更加清晰的解釋:“義者,人之所宜,賞善罰惡,以功立事。”(漢《素書》)簡而言之,義即代表社會公正,具體到商業秩序中,也即商業活動對社會公正的影響。儒家學派的創始人孔丘早就明確指出,“富與貴,是人之所欲也”,“不以其道得之,不處也” (春秋《論語·里仁》),“君子義以為上”(春秋《論語·陽貨》)。亞圣孟子發展孔子學說進一步闡明義利觀:“王何必日利,亦有仁義而已矣”以及“舍生而取義者也。”(戰國《孟子》)對于整個社會而言,孔子認為“邦有道,貧且賤焉,恥也;邦無道,富且貴焉,恥也(春秋《論語·泰伯》)”。荀子直言:“義勝利者為治世,利克義者為亂世。”(戰國《荀子》)他認為“義”所代表的社會公正如果能夠得到彰顯且社會價值觀念不再逐利,最終天下天平成為“治世”,否之則為“亂世”。

5.3 人與生態之間的和諧

不僅如此,這種和諧還體現在人類消費行為與生態環境的關系之中。人與我們所處的環境的關系,老子曾經有過這樣的描述:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”(春秋《道德經》)這種觀念認為萬事萬物統一于“道”中,而處于低層的系統受上一層系統的規制,故這種層次從高到低依次為道、天、地、人。人受到之上的高層系統制約,故人處于一種被動的環境中,這種環境的運行法則并不受人主觀意志主導,人只能認知這些法則并且適應,故中國人自古以來便有“因地制宜”和“順勢而為”等思想。《梁惠王》中孟子的言論更是把這種生態和諧思想體現得淋漓盡致。孟子說“不違農時,谷不可勝食也;數罟不入洿池,魚鱉不可勝食也;斧斤以時入山林,材木不可勝用也。谷與魚不可勝食,材木不可勝用,是使民養生喪死無憾也”(戰國《孟子·梁惠王》),說的就是人類的消費要取用有度、順應自然,給大自然以休養生息的時間。《呂氏春秋》也有類似的思想:“為害於時也。然後制四時之禁:山不敢伐材下木,澤人不敢灰僇,繯網罝罦不敢出於門,罛罟不敢入於淵,澤非舟虞不敢緣名。”(戰國《呂氏春秋·士容論·上農》)《淮南子》中規定春天“禁伐木、毋覆巢、殺胎夭、毋鹿、毋卵、毋聚眾置城郭,掩骼埋齜”(劉向《淮南子》)就是這樣一個典型的例子。這種與生態和諧的觀念延續至今,從新中國成立初期以治理淮河為代表的水利工程、“綠化中國”工程的實踐到科學發展觀以及“綠水青山就是金山銀山”在理論上的高屋建瓴,只有理順人與生態的和諧,人和自然才能夠相得益彰。

總的來說,中國人追求和諧的市場觀其本質是促進個體幸福、社會公正及生態和諧的三維一體的人類社會實踐!

6 結束語

華夏文明因符應天道的人民性而生生不息,建構在此基礎上的中國營銷理論自然體現人民性的特色。被稱為華夏第一位經濟學家的管仲曾說:“市者,貨之準也。是故百貨賤,則百利不得。百利不得,則百事治。百事治,則百用節矣……故曰:市者可以知治亂,可以知多寡,而不能為多寡,為之有道。”(春秋《管子·乘馬》)這段話高度凝練了中國特色市場營銷理論的“人民性”的本色:市場設立只為“貨之準”,即體現交易的公正性;市場追求“百利不得”,體現華夏市場并非為追求利益而設,而是為“百事治”的社會管理而立;市場能夠“知多寡,而不能為多寡”表明市場僅是貨物流通的場所,而非能夠帶來利潤增殖的地方。

步入后現代社會的人類社會,物質極大豐富的年代,人類比以往任何歷史時期都更加接近解決“吃飯問題”,換句話說人類不再為基本的生存問題而發愁。但是,最新版《世界糧食安全和營養狀況》估計全球遭受饑餓的人口卻在臨界值后不降反增。這一出人意料的事實,不禁倒逼人類思考當今的社會資源分配方式即市場經濟模式的道德性和正義性。在西方經濟學視角下所構建的商業社會,利潤最大化的價格觀念至今仍隨著工業化和全球化在世界各國大行其道,甚至成為一種風尚,由此引發系列社會危機和生態危機。中國作為唯一延續至今的古老文明,在追趕西方社會腳步的歷史進程中已經完成工業化的中國,有必要重新審視和重構中國傳統的價值導向,以體現“人民性”的中國營銷學理論踐行制度自信、理論自信和文化自信。