文化保育視角下撫州地區傳統村落活化研究*

文/江西師范大學城市建設學院 劉 玥 段亞鵬 歐陽璐

0 引言

黨的“十九大”報告明確提出“實施鄉村振興戰略”。鄉村振興是實現“兩個一百年”奮斗目標和中華民族偉大復興的必然要求。傳統村落作為特色文化資源,在參與城鎮化建設過程中,如何保護與利用物質空間、尊重和繼承文化傳統、改善物質環境和精神環境,實現特色風貌延續、地域文化復興,成為當前形勢下的重要研究課題。對于傳統村落如何保護發展,社會各界也在進行各種實踐探索。但現存研究成果多關注物質空間層面的保護,且多立足于傳統建筑單體。如果傳統村落僅剩軀殼,成為“空心村”和毫無生氣的“標本”,其所承載的生活氣息與文化內涵日漸消弭,即使投入再多的資金保護也終將是片面、暫時的,難以實現真正意義上的可持續發展。

在新的時代背景下,城鎮化建設既要承繼民族歷史又要面向時代未來,既要保護文化又要發展文化,需為特色文化保護傳承提供新的契機與發展路徑。我國香港于2008年提出“活化歷史建筑伙伴計劃”,依靠公眾參與對需要活化發展的建筑物進行開發運行,使文物建筑的保育工作下滲到整個社會[1];李淳風[2]在泉州古城保育中提出古建筑修復應“修舊如舊”,以留住鄉愁與文脈;李瀟雨[3]從客家舊建筑在深圳城市化浪潮中存續問題的研究中得出,古舊建筑可承擔一定歷史展示與講述職能,并需容納現代化元素的加入,以開辟更多不一樣的更新與活化路徑。基于文化保育視角,“保”重在捍衛其生存,“育”重在延續其生命。“文化保育”所保育的不是文化本身,而是文化背后的歷史內涵。文化保育的重心在于傳承過去、指引未來,使歷史在廣大鄉村中的遺存能夠生生不息,從而引領鄉村活態發展。

1 區域概況與研究基礎

1.1 研究區域概況

江西歷史文化底蘊深厚,古代商貿經濟發達,具有得天獨厚的地理優勢和耕讀傳統,孕育了大批具有較高歷史、文化和藝術價值的村落,其中入選中國傳統村落名錄的有343座(第一批至第五批),數量位居全國前列。撫河是長江流域鄱陽湖水系的主要河流之一,貫穿撫州市中南部。撫州市位于江西省東部,地處贛閩交界,下轄臨川、東鄉二區,南城、南豐、崇仁、樂安、金溪、黎川、宜黃、資溪、廣昌9縣,總面積1.88萬m2,人口357.94萬。臨川文化具有中華傳統文化的典型標本意義,以臨川古治屬為核心,涵蓋今撫州十余縣市,其人文風物、民俗技藝、宗教學術均有其鮮明的特征。撫州市近年來大力挖掘相關歷史文化資源,加大歷史文化遺存保護力度,將傳統村落保護利用與鄉村振興、生態產品價值實現機制試點、全域旅游規劃等相結合,進一步創新完善各項體制機制,以保護促發展,以發展強保護,努力實現傳統村落活態保護、活態傳承、活態發展,并于2020年確定為全國首批傳統村落集中連片保護利用示范城市。

1.2 研究數據來源

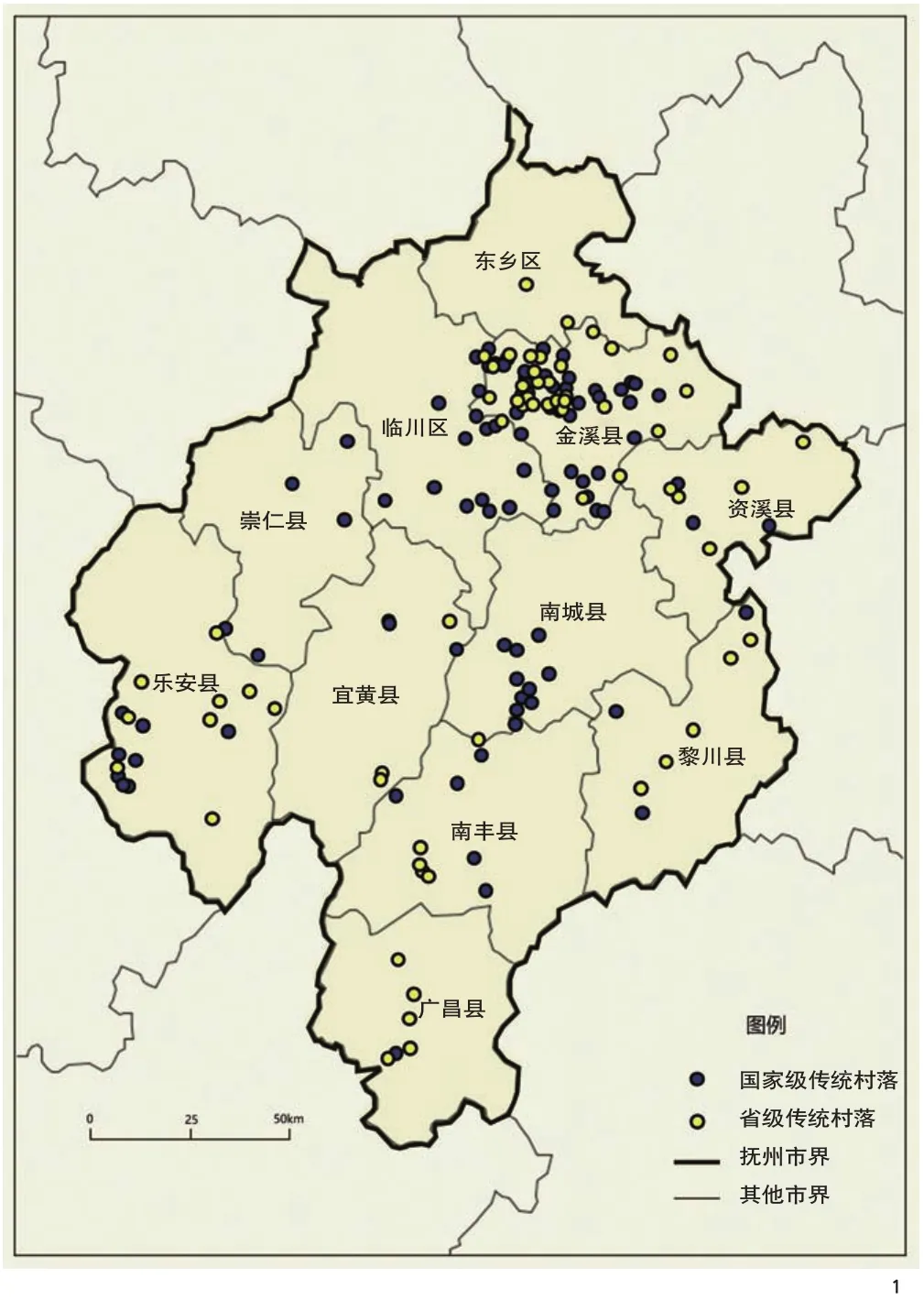

本文以撫州市95座國家級傳統村落和64座省級傳統村落為研究對象。撫州市傳統村落集中分布在中北部地區,如圖1所示,其中金溪縣(63座)、樂安縣(17座)、臨川區(12座)、南豐縣(11座)、南城縣(10個),傳統村落分布較密集。

1 撫州市傳統村落分布(來源:作者自繪)

2 村落類型劃分

2.1 劃分依據

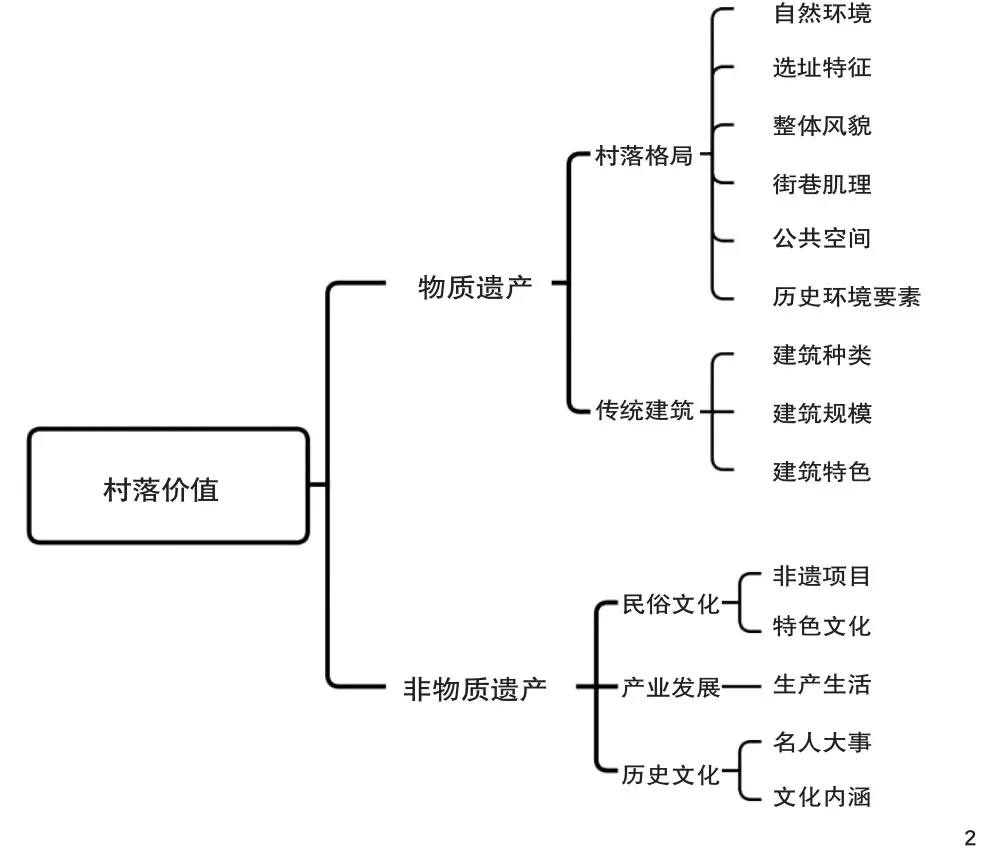

參考《中國歷史文化名鎮(村)評價指標體系》《傳統村落評價認定指標體系(試行)》等現行指標體系及綱領性文件,結合現有研究成果[4],確立物質文化遺產和非物質文化遺產兩大項,分為村落格局、傳統建筑、民俗文化、產業發展、歷史文化5個評價方向(見圖2)。結合撫州地區傳統村落文化特征及保存現狀,根據突出特征進行分類,將撫州市傳統村落分為宗教儒學類、民俗文化類、交通產業類、生態環境與建筑格局類和綜合類五大類,如表1所示。

表1 撫州市傳統村落類型劃分與參考要素

2 傳統村落評價要素(來源:作者自繪)

2.2 劃分結果

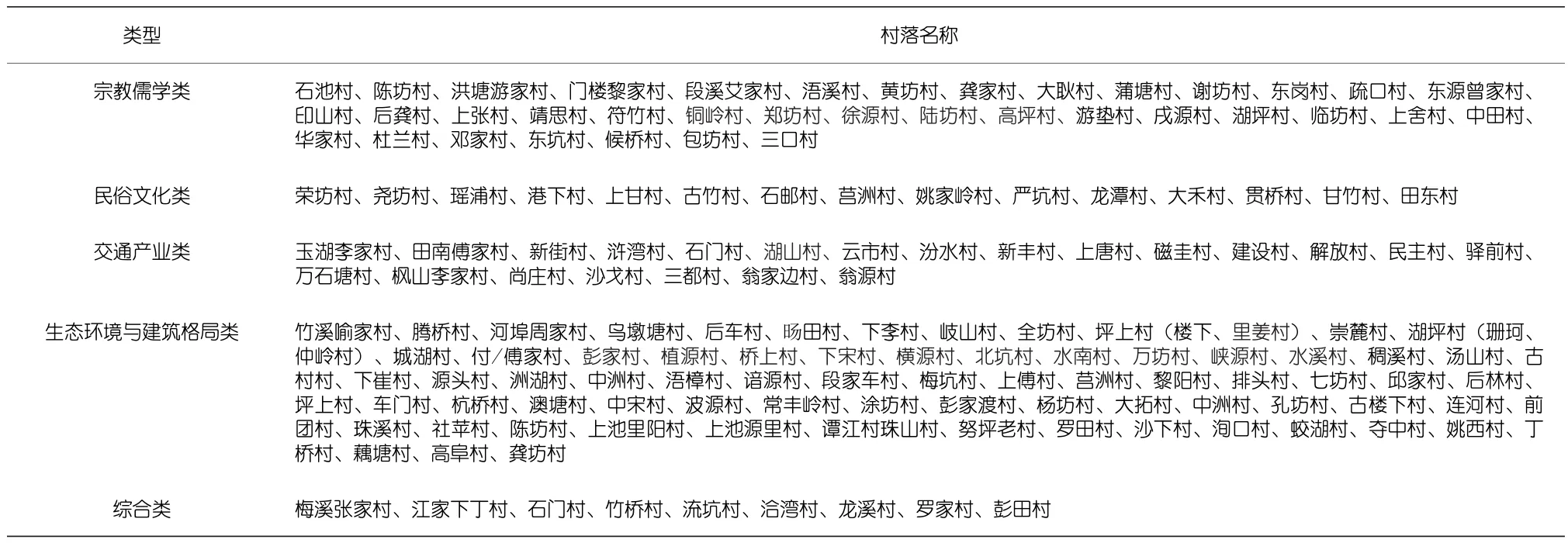

根據以上分析,將撫州市中國傳統村落劃分為宗教儒學類、民俗文化類、交通產業類、建筑格局類和綜合類五大類,解析各類型的內涵特征,繪制出傳統村落類型劃分一覽表,如表2所示。

表2 撫州市傳統村落類型

1)宗教儒學類 此類型的傳統村落建成年代大多較早,歷史悠久,為民間宗教的發源地或歷史上出現過具有重大影響力的名人要事,發展與演變過程完整清晰,能夠傳遞一定時期或地域的社會文化,突出表現為“儒釋道”思想、宗親觀念、美德精神等。撫河中下游平原在歷史上一直以文名重天下,有“才子之鄉”的美譽,名人輩出,誕生了王安石、陸九淵、湯顯祖、曾鞏、譚綸等具有歷史影響力的人物。

2)民俗文化類 此類型傳統村落特色民俗活動保護傳承狀況良好,傳統生產生活方式與特色民俗及傳統村落相互依存,地域特色突出,如南豐儺舞、撫州采茶戲、崇仁板凳龍、樂安“裝故事”等國家級、省級非物質文化遺產,讓傳統村落的歷史文化依然充滿活力。民俗文化類傳統村落較歷史文化名村更偏重民俗文化的活態傳承。

3)交通產業類 此類型傳統村落大多曾作為經濟、軍事要地,發展較大程度依靠周邊便利的交通運輸條件,如撫河-贛江-長江的便利水運交通。通過與相鄰省份的聯系溝通的長途貿易線路,促成了經濟與技術的跨地域交流與發展。

4)生態環境與建筑格局類 此類型傳統村落多數擁有規模較大、類型較豐富且保存較完好的傳統建筑,并(或)包含有國家級、省級文物保護單位。其觀廟、祠堂、書院、民居等傳統建筑類型在建筑形制、構造、材料、裝飾手法等方面有較突出的特點,能夠體現當時建筑工匠的精美工藝、嫻熟的技巧與高超的水準;或擁有明顯的特色選址格局、原始的村莊生態環境和清晰的傳統空間肌理,蘊含較濃郁的風水觀念,在趨利避害、師法自然的同時,有一定的藝術觀賞價值。相較鄰近地區,該類型村落大多更具有地方典型特征,體現了贛派建筑文化的精粹,是江西傳統建筑文化寶庫,體現古代江西工匠的審美智慧。

5)綜合類 此類型傳統村落集民俗文化、宗教儒學、交通產業、建筑格局等特色于一體,能較完整地展現特定時期和地域特征下傳統村落的歷史、文化、經濟和社會風貌,具有復合價值,在所有傳統村落中處于集大成者地位,如驛前古鎮、流坑古村、竹橋古村等。這些傳統村鎮經過悠久歷史的沉淀和原始環境的培育,保留了自然完整的村落格局和空間肌理,造就了其在該地區傳統村落中不可替代的地位,具有較高的文化遺產價值。

3 活化發展措施

3.1 村落活化

根據類型劃分結果,依據各類型特征,剖析每類傳統村落的活化發展方向,提出有針對性的活化發展措施,助力傳統村落綜合協調健康發展。

3.1.1 宗教儒學類:弘揚儒宗文化

金溪縣集中分布有大量宗教儒學類傳統村落。歷史上金溪縣才子文人、達官顯宦頻出,如南宋教育家、哲學家陸九淵(象山先生),明代哲學家吳悌(疏山先生),明武英殿大學士蔡國用,清文學家、江西四大家之一的樂均等。金溪縣傳統村落保護工作經過多年實踐形成“金溪模式”,但在形成文化品牌影響力方面還有很多工作要做。由此提出以下發展建議。

1)重視歷史文化名人的知名度及影響力 歷史文化名人事跡的發揚與傳承對于現代社會具有重要的教育與文化傳承意義,學習和了解先賢的智慧,能夠增強公民文化自信和故鄉自豪感。名人文化屬于永恒的文化資產,圍繞名人故事軼事等非物質文化遺產,建立歷史文化名人價值體系,通過故居展示、影視放映、閱覽陳列等方式方法宣傳名人文化,皆可增強村落歷史文化的穿透力。

2)集中打造文化中心村落,營造歷史文化氛圍 傳統村落(群)應抓準核心文化,圍繞這一中心進行全方位挖掘和開發,打造時代性與歷史性融合的新業態。將一些修繕好的古建筑用作非遺傳承基地、廉政建設教育基地、移風易俗新風館、家規家訓傳統文化教育基地等活動場所,能更大程度發揮歷史文化名人醒世作用,既提高傳統村落知名度與文化影響力,又守住了文化保護的初心。

3.1.2 民俗文化類:推介民俗文化

撫州市民俗種類豐富,民俗文化傳承活躍,但分布相對分散。此類傳統村落應發展以特色民俗文化為核心的民俗體驗活動及相關產業,以延續傳統民俗文化及原生生活方式。

1)大力傳承與發揚村落非物質文化遺產和民俗技藝。非物質文化遺產和民俗技藝是支撐該類型傳統村落存續千年的內在動力。傳統民俗文化的形成是一個長期的過程,一旦傳承中斷,會影響整個地域文化的完整性和延續性。活化傳統民俗文化,不是僅將其列入非物質文化遺產保護名錄,而是要發揮傳統民俗文化特性,對其進行創新性解讀與演繹,以吸引外界更多地參與民俗文化的保護與傳承中。

2)整合民俗資源,開發專項活動,打造文化品牌。在民俗資源集中且具有代表性的村域內,開辦各類民俗體驗博物館、節慶旅游活動、民俗專項文化節、打造民俗主題公園等,為外界提供深入了解和親身體驗傳統民俗的機會,強調體驗感和參與感。同時需注意避免商業過度或同質化開發,以及對民俗活動內容和流程進行縮減或扁平化處理等囿于表面的推廣操作,以保證村落及民俗文化活化發展質量。

3.1.3 交通產業類:倡導工藝文化

撫州市交通產業類傳統村落集中分布于南城縣、宜黃縣及廣昌縣,歷史上多因水而興,商賈云集,或擁有特色產業,如金溪縣竹橋村、滸灣鎮的雕版印刷,宜黃縣棠陰鎮的夏布制造等。由于工業化的發展,傳統手工業未能及時轉型,無法滿足市場需求,部分傳統工藝衰敗。村落中留存有農耕時代下的工業遺產,但不再進行生產活動。由此提出以下發展建議。

1)延續原生產生活方式,保證文化正統與獨特 自給自足的生產生活方式為傳統村落的經濟發展提供了原始支持,對于傳統村落的存續與發展具有重大貢獻,包括特色農副產品、商業集鎮、傳統小吃等。在保證質量的前提下,發展“民俗美食街”“特色工藝坊”等能夠有效帶動傳統村落旅游業的可持續發展。

2)保留原始生產工藝及產業鏈,展現原生文化面貌 在機械化生產普遍的今天,通過原始工藝加工的食品或工藝品在市場具有較強的競爭力,如手織布、手工白蓮制品、手工印刷書冊等。村落發展可從傳統產品出發,開發豐富的衍生產品,如文創、伴手禮、家居軟裝等,增強產業文化的滲透能力。打造具有傳統商業特色的主題景點和項目,也可展示傳統手工藝,使游客近距離體驗非遺項目,同時帶來一定的社會與經濟效益。

3.1.4 生態環境與建筑格局類:挖掘傳統建筑文化

生態環境與建筑格局類村落在該區域分布較廣泛,且多與各類型村落交錯分布。撫州境內傳統村落歷史風貌保存較好,街巷肌理清晰,主次分明;建筑分布較集中,類型豐富,時間跨度大,具有鮮明的地域特色和較高的科學、藝術、文化價值,是我國江南古代建筑珍貴的實物資料,對研究江右民系的建筑思潮與理念具有重要意義。

1)維護原生空間形態,梳理村落肌理脈絡,發展輕休閑度假產業。該類型傳統村落選址獨特,與自然山水融合,建筑群與街巷、水系、田野等要素的有機組合,是對其空間布局和建筑形態的設計,體現了傳統營建智慧。該類型傳統村落有別于城市的地形地勢和生態景觀,其山水格局作為先祖流傳下來的風水民俗文化,應得到有效保護和傳承。休閑度假、運動養生、攝影寫生等業態適宜在此類村落發展,使游人在領略傳統村落魅力的同時,避免對村落造成開發型破壞。

2)突出地域建筑特色文化,保護與傳承傳統建造技藝。建筑是物質財富與精神寄托的結合體,不同地區因生活習俗、建筑材料、構造做法等不同,形成的具有區域特色的傳統營造技藝是勞動人民千百年來實踐經驗積累形成的寶貴財富。目前,大量古建筑歷經風雨侵蝕至今,多數亟待修繕。弘揚傳統營造技藝,對體現工匠精神,增強文化自信有重要的現實意義,傳統營造工藝是古建筑長久存在下去的必要條件,有關部門可加大資金投入,維系師徒傳承體系,納入文化遺產保護范疇。

3.1.5 綜合類:復興傳統文化

綜合類傳統村落資源稟賦突出,具有多項復合特征,如樂安縣流坑古村,被譽為“千古第一村”,同時具有宗教儒學類、民俗文化類和生態環境與建筑格局類這3種類型特征。村落山環水繞,村落格局與傳統建筑保存完好,如今依舊承載著村民的日常生活起居,被稱為中國傳統村落博物館。由此對綜合類傳統村落提出以下發展建議。

1)采用“政府主導+村民自治”的形式,在融合鄉村旅游產業發展的同時,保障村民的正常生產生活,適應不斷變化的市場需求。得天獨厚的歷史遺存、村民的保護意識與實踐、政府的重視及政策支持形成合力,打造一個融合歷史傳統與現代生活的傳統村落。綜合類傳統村落應更多從宏觀層面考慮傳統村落的整體性發展,以村落本身為核心,協同周邊村鎮進行組團式發展,充分發揮其吸引力與凝聚力,打造高效益、創新性產業。

2)創新發展特色產業,轉化資源要素間的功能與價值,其中了解并掌握資源要素間的內在聯系,是創新發展的核心內容。綜合型傳統村落應梳理自身所有要素的功能與價值,如生態環境與建筑格局類和交通產業類傳統村落可發展休閑體驗、民宿度假類旅游產業,宗教儒學類和民俗文化類傳統村落可發展文化傳承、博古教育類旅游產業。如此可最大程度發揮綜合類傳統村落價值的多樣性,優化現存單一產業結構,使地方經濟與文保工作共同發展。

3)板塊團結,集群發展,完成由點到面的現代化轉型。綜合類傳統村落需發揮其區域文化典型代表的影響力和凝聚力,帶動周邊村落文化及產業圈內的村落共同發展,打造全域旅游項目,達到產業互補、資源共享的目的,以實現傳統村落的集群式、整體式保護與發展。

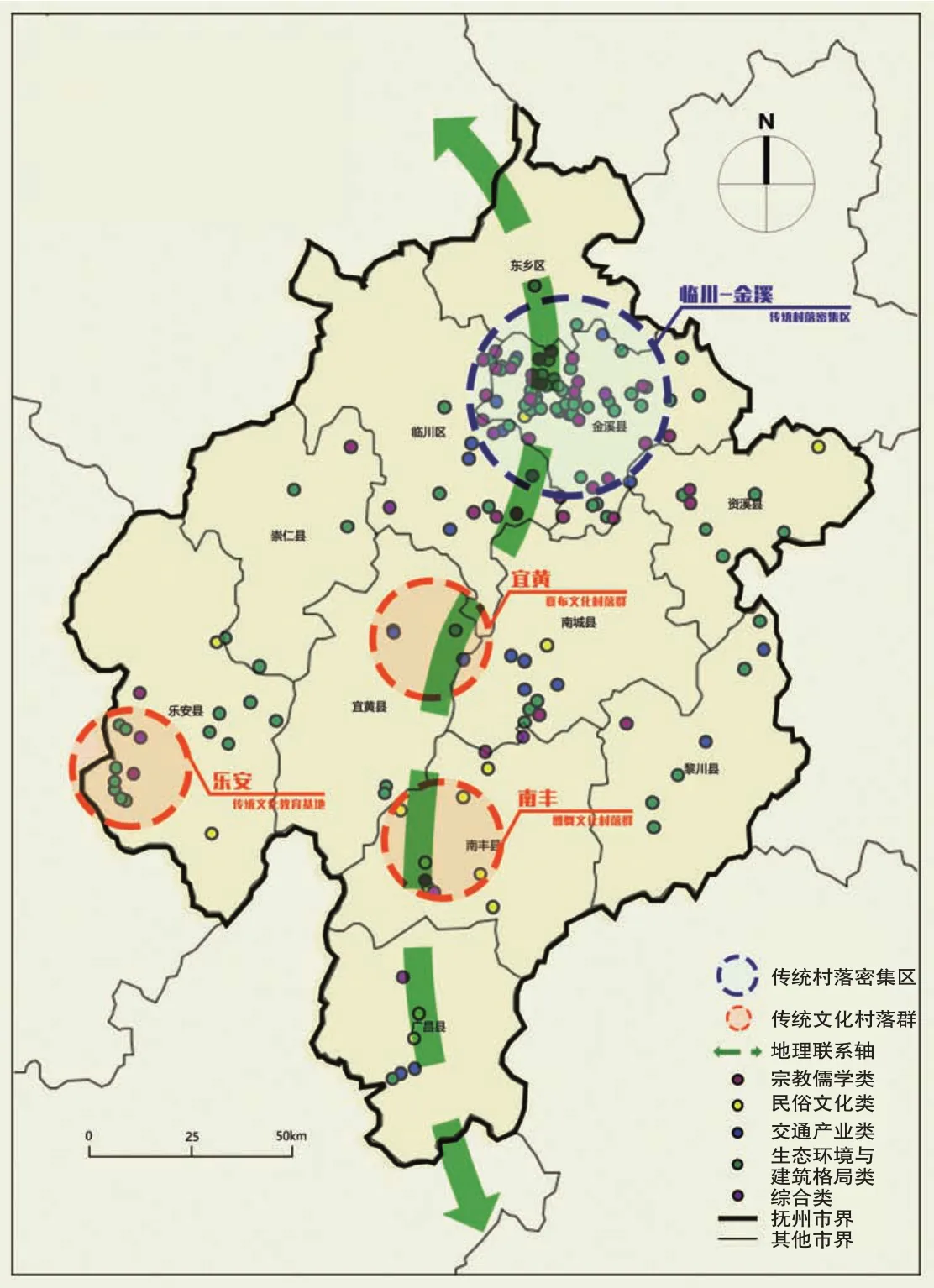

3.2 撫州地區傳統村落群整體保護

關于傳統村落活化策略的討論個案較多,以“傳統村落群”為研究對象的成果相對較少。雖然有不少學者從文化線路或民系角度對傳統村落的研究取得一定成果,但對個體之間的聯系和區域文化對傳統村落群的影響挖掘深度不足。本研究拓寬思路,超越單一、靜態的保護模式,以更宏觀的視野,在空間范疇以片區為單位,在文化范疇以區域文化為切入點,強調傳統村落點之間的聯系與對話,以特色文化、特色文化空間保育為目標,構建傳統村落群保護與發展的理論體系。根據“文化定樁”思路,兼顧共性與個性,實行聯動機制,通過傳統村落點特色定位、傳統村落之間文化線路串聯、傳統村落群網絡織補,實現群體之間的共生共融。微觀角度上對撫州地區傳統村落從個案的角度進行類型分析,從宏觀全域角度依據自然地理條件和文化資源優勢,使傳統村落群整體保護形成“一軸一核心三片區”的空間結構,構成文化認同和傳承的有機體(見圖3)。“一軸”是指貫穿南北的撫河作為地理聯系軸;“一核心”指以臨川、金溪為核心的傳統村落密集區,可形成才子文化主題村落群、科舉文化主題村落群、贛派建筑文化展示區等;“三片區”分別是以宜黃夏布生產為中心的手工業產業文化村落群、以南豐儺舞為特色的儺文化展示村落群和樂安縣以書院文化與儒學文化為主題的傳統文化教育基地。

3 撫州市傳統村落各類型分布及傳統村落群空間結構(作者自繪)

4 結語

從文化保育視角下對傳統村落活化措施的理論探索,是為了找尋更高效、更適宜的傳統村落保護與發展方案。傳統村落的保護發展是一項長期且復雜的工作,平衡傳統建筑、非物質文化遺產等文化項目的保護、區域經濟發展與自然生態的維持,需要更多地將視角立足于整體,喚醒人們的參與意識,激活大眾對傳統村落文化價值的正確認知,以達到協調統一的平衡治理。

根據該地區傳統村落文化特色,從個案的角度,劃分為宗教儒學類、民俗文化類、交通產業類、生態環境與建筑格局類、綜合類五大類;從全域角度尋求同類型或不同類型村落點集群化發展的可能性,使傳統村落群的保護發展形成“一軸一核心三片區”的整體空間結構,并以強調區域特色文化為基調,為臨川文化打造全面活化、展示平臺,以達成對其進行文化保育的最終目標。

在鄉村振興發展背景下,保育思路必然要超越單一、靜態的模式,在空間范疇上以片區為單位,在文化范疇上以區域文化為切入點,強調傳統村落與特色文化之間的聯系與對話,以特色文化與特色文化空間保育為目標,構建傳統村落群保護與發展的理論體系,以期為當代傳統村落的保護與發展提供參考。