基于GIS-AHP的南昌市“雙評價”研究*

文/東華理工大學地球科學學院 張 馳 葉長盛

0 引言

在新時代空間供給側結構性改革背景下,國土空間規劃較以往更具戰略性、可持續性,尤其在市縣級層面更注重實施性。20世紀20年代初,生態學即提出承載力概念;20世紀40年代開始集中于生態環境保護、自然資源及人口容量測算方面;20世紀70年代,聯合國糧農組織發表土地適宜性評價指南《土地評價綱要》,主要集中于單項指標的評價。在雙評價概念出現前,資源環境承載能力與國土空間開發適宜性評價多為“分割式”,二者關聯性不強[1]。21世紀后開始探索國土空間研究[2-7],主體功能區的提出為打破行政劃分、明確重點區域提供了理論借鑒。2020年1月自然資源部辦公廳印發《資源環境承載能力和國土空間開發適宜性評價指南(試行)》,進一步明確以保護生態環境、挖掘資源本底條件為基礎的規劃目標。

本文以南昌市為研究對象,借助GIS與層次分析法,將單要素評價劃分為兩大類,即環境本底類和社會經濟類,分別劃定適宜生態、農業及城鎮建設的空間,進一步豐富雙評價在市級層面的理論研究。

1 研究區概況

南昌市地處江西省中部偏北,贛江、撫河下游,以平原為主,東南地勢平坦,西北丘陵起伏,總面積7399.36km2。全市境內江河縱橫,主要河流包括贛江、撫河、錦江和潦河等。2017年南昌市行政區劃包括東湖區、西湖區、青云譜區、灣里區、青山湖區、新建區、南昌縣、安義縣、進賢縣。

2 數據來源與研究方法

2.1 數據來源

南昌市行政區劃、水系分布、DEM數據來源于地理空間數據云平臺Landsat 8 OLI_TIRS衛星數據和中國科學院資源環境科學數據中心;氣象、人口數據來源于中國空氣質量監測分析平臺、國家地理信息公共服務平臺及《南昌市統計年鑒(2018)》等;相關政策參考《大南昌都市圈發展規劃(2019—2025年)》等。

2.2 研究方法

2.2.1 層次分析法

層次分析法(AHP)是指將與決策相關的元素分解為目標、準則、方案等層次,在此基礎上進行定性及定量分析的決策方法。

2.2.2 單要素和集成評價法

在雙評價研究中,單要素評價表示單項指標在整個評價系統中的比重及作用;集成評價是指在單要素基礎上,結合環境評價對區域地塊的評價結果進行分類分級。

本研究采用層次分析法對評價因子進行指標賦值(見表1,2),承載能力的評價結果中5,4,3,2,1分別代表高,較高,中等,較低,低等級;適宜性評價結果3,2,1代表適宜區、一般適宜區和不適宜區。

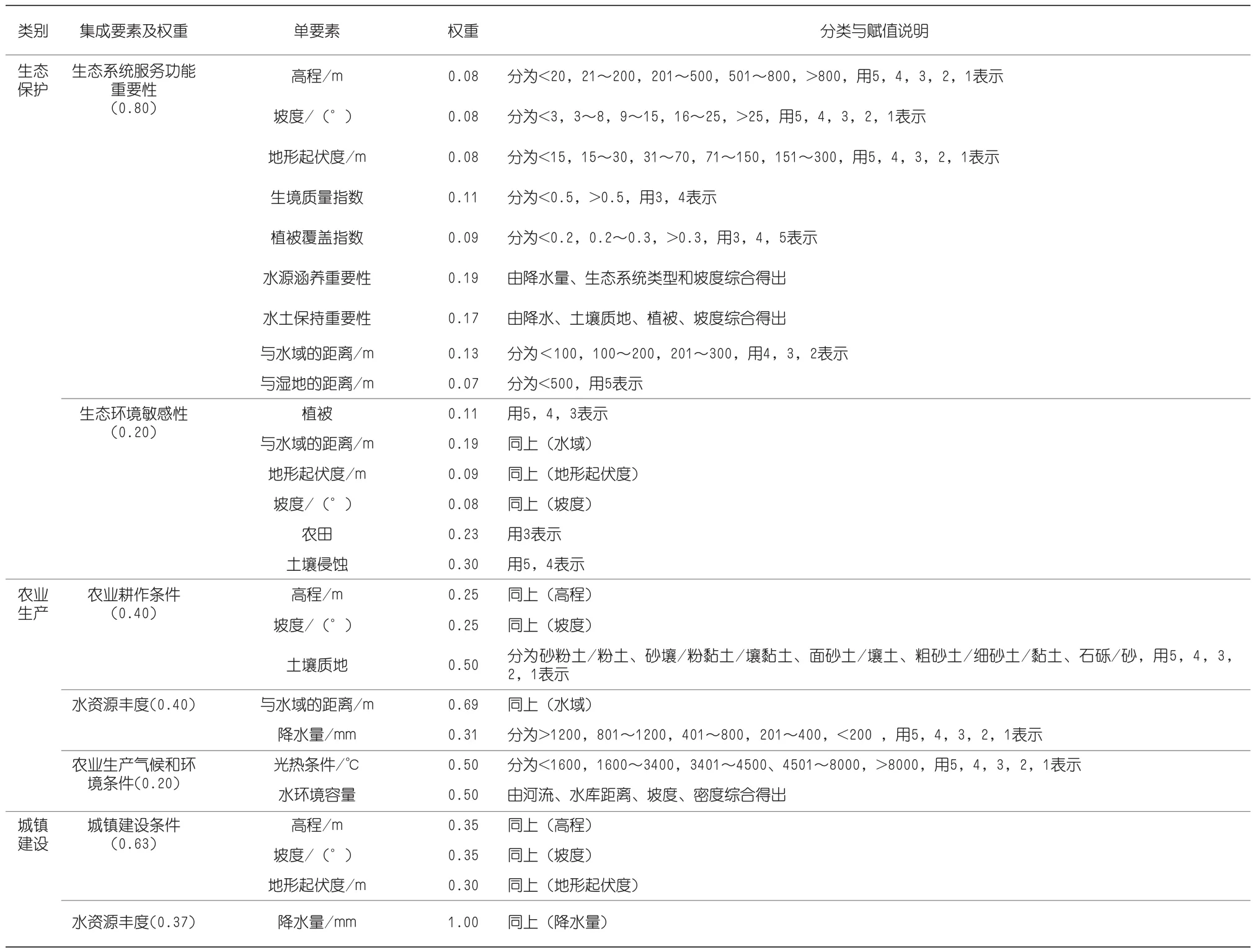

表1 南昌市資源環境承載力評價因子體系

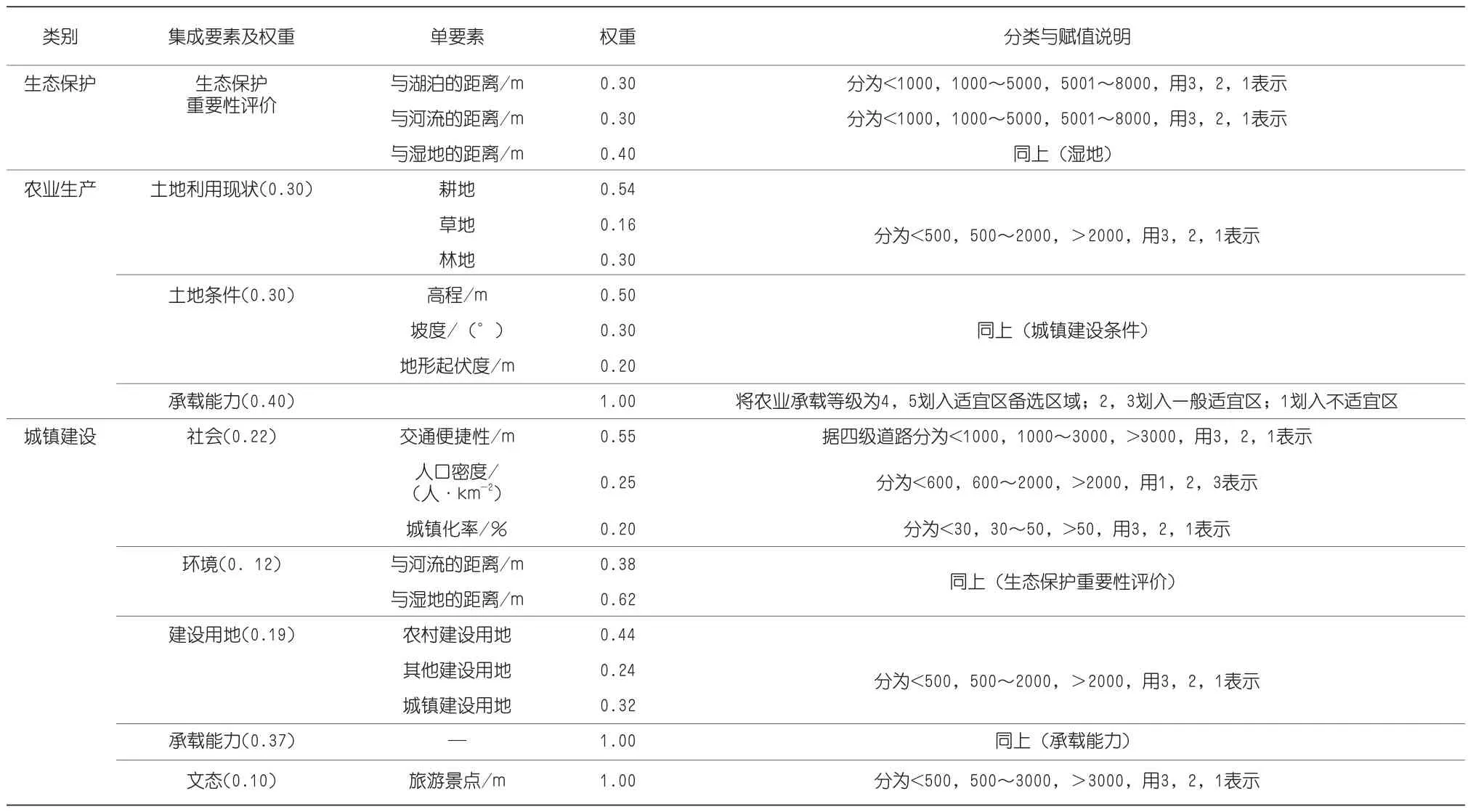

表2 南昌市國土空間適宜性評價因子體系

3 結果與分析

3.1 單要素評價

3.1.1 環境本底類

南昌市地勢平坦,90.45%的坡度在8°以內,西北部最高點為梅嶺主峰洗藥湖中的洗藥塢,海拔841m,坡度較大,建設難度較高。結合濕地劃分標準與南昌市土地利用分類,將河流、湖泊、灘地、沼澤作為自然濕地,共12.67hm2,占全市面積的17.12%;水田、水庫作為人工濕地,共30.47hm2,占全市面積的41.16%;青山湖區生境質量和植被覆蓋等級位列各區第一;灣里區森林覆蓋率較高,植物種類豐富,植被覆蓋指數最高。

3.1.2 社會經濟類

西湖區古巷文化資源豐富,用地面積較小,人口密度達12926.15人/km2,為南昌市最高;青云譜區城鎮化率達100%。南昌市交通便捷,呈南北向線狀結構,交通層次分明,活動范圍較大,方便人員參與多樣化活動;旅游景點主要分布于西北部,空間密度由西北向東南逐步遞減,北部自然資源條件優越,生態環境質量良好,植被種類豐富,人為活動密集,景點緩沖區3000m以內覆蓋面積占全市面積的8.74%。

3.2 集成評價

3.2.1 資源環境承載力評價

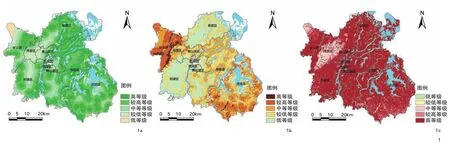

1)生態功能等級評價 新建區北部和灣里區中部較為敏感,基于單項指標評價,青山湖區和新建區整體具備良好的生態環境本底,其空間格局呈集中式塊狀布局,短板為總體分布不均(見圖1a)。

2)農業承載等級評價 結合單要素評價結果看,南昌市最適合農業生產的高等級承載區域主要分布于安義縣東南部和進賢縣東南部,整體農業耕作條件優良,具備一定的坡度、高程和土壤質地條件,占比5.54%(見圖1b)。

3)城鎮承載等級評價 城鎮功能指向的承載規模高等級分布在青山湖區、東湖區、西湖區、青云譜區,具備一定的坡度、高程條件,占比64.66%;中等及以下等級多在灣里區,占比18.59%(見圖1c)。

1 南昌市資源環境承載力評價1a 生態功能等級評價1b 農業承載等級評價1c 城鎮承載等級評價

3.2.2 國土開發適宜性評價

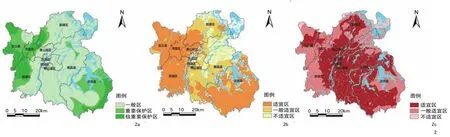

1)生態保護等級評價 極重要保護區主要集中于灣里區、進賢縣東南部、安義縣南部,占比14.26%,破碎程度較低,具有生態保護價值;重要保護區分布在西北和東南部,占比18.98%;一般區為西湖區、青云譜區、東湖區,生態保護等級低,生態系統人工屬性突出,占比66.76%(見圖2a)。

2)農業生產適宜性評價 南昌市農業生產適宜區主要劃分為適宜區和一般適宜區,占比分別為58.65%和24.18%。南昌縣北部、新建區東北部不適宜進行農業生產,占比17.17%,可作為預留用地(見圖2b)。

3)城鎮建設用地適用性評價 適宜建設區集中在青山湖區、灣里區、西湖區、青云譜區,占比58.88%,作為城市中心區,生態環境對該片區的人口和經濟約束性較弱;一般適宜區占比38.06%;新建區東北部為不適宜區,占比為3.06%,可作為農業生產備選用地(見圖2c)。

2 南昌市國土開發適宜性評價2a 生態保護等級評價2b 農業生產適宜性評價2c 城鎮建設用地適宜性評價

4 結語

本文基于GIS與層次分析法,通過研究南昌市資源環境承載力評價和國土空間適宜性評價,得出以下結論。

1)生態保護 由于具備良好的生態環境本底,生態保護高等級地區主要集中于新建區和南昌縣東北部,整體空間格局呈集中式塊狀布局,河網密布,生態優勢顯著,具有較高的生態發展潛力;中部地區生態保護等級低,多為人為密集活動場所,生態系統人工屬性突出。今后規劃工作應更注重保障其自然資源生態環境稟賦,結合濕地生態廊道,以進賢縣及新建區為優先保護對象。

2)農業生產 最適合農業生產的高等級承載區域主要分布于安義縣東南部、進賢縣東南部;農業生產適宜區集中在進賢縣東南區域內。由于現代農業技術的革新及農村居民生活方式的轉變,應把重心調整到南昌縣、新建區中部,充分利用南昌縣傳統農業優勢。

3)城鎮建設 城鎮空間以中心區為核心,擁有疏散有致的交通網絡、完善的基礎設施和密集的人口分布,整體空間格局較均衡。適宜建設區主要集中于中部;剩余可用空間集中于青云譜區、東湖區、西湖區及進賢縣北部。生態環境對中部地區人口和經濟約束性較弱,城鎮空間發育和拓展潛力較大,在后續發展中應結合交通干線和基礎設施向北部發展,在南北線上集聚城鎮活力,提升聯通能力。