杭州市拱墅區雋維中心建筑外立面改造更新設計

朱雨薇

(浙江工商大學藝術設計學院,浙江 杭州 310018)

1 場地概況

杭州雋維中心位于拱墅區康橋核心區康樂路和康園路交叉口東南側,地塊呈平行四邊形,園區由4幢獨立建筑單體組合而成,總建筑面積7.2萬m2。園區內整體提升改造工程于2014年6月啟動,工程分兩期實施,提升改造工程包括建筑公共空間室內裝修、前區廣場、內庭院、屋頂花園等。建筑屋面為普通上人屋面,屋面兩側有排水溝,排水通暢。面層為剛性混凝土墊層,保溫層、防水層均存設置。

雋維中心地理位置優越,陸地分布密集,山體等綠地距離場地較遠,場地西鄰京杭大運河,位于經濟開發區內;大運河杭鋼遺址公園距離雋維中心2km(10min左右車程);周邊功能區塊單一,附近多為廠區,住宅、商圈等功能區域較少。住宅區的距離不遠,除了園區內部人員,也擁有一定數量的外來人員流量。場地所處的區域空氣質量較差,粉塵較多。周邊路網密集,但分布不均勻,很多地方道路狹窄,周邊四級道路較少,車流量不多,場地外部四周道路均為雙向車行道,一面路寬,三面路窄。場地內部車輛逆時針通行,車道狹窄,道路兩邊都設為停車位。根據場地周邊的交通設施分布情況看,步行20min,輻射區域內沒有任何地鐵站,公交車站僅有8處。

新修訂的《杭州市城市總體規劃(2001—2020年)》中提出,杭州將建立6個城市副中心。根據《拱墅區分區規劃方案》,拱墅區未來的規劃將從點狀轉變為帶狀,利用杭鋼轉型提升釋放的存量土地空間,構建由杭鋼新城中心和良渚組團中心共同構成的帶狀城市級副中心。未來,拱墅區將全面進入地鐵時代。目前,軌道交通2號線已經投入運營,5號線正在建設中,隨著 2,3,4,5,10 號線的相繼開通,5 條地鐵線路將形成便捷的交通網。新增4座大型公園,204km綠道。根據以上規劃方案可以看出,拱墅區將發生翻天覆地的變化,雋維中心周邊目前資源匱乏的問題將得到有效改善,場地的發展未來可期。目前,亟待解決的是場地本身問題,主要表現為功能缺失、造型色彩單一、業態不明確等。

2 改造必要性

建筑外立面是建筑的外衣,主導整個場地環境的風格,也是統一場地環境色彩以及整體風格的有效途徑之一。其不僅具有美化建筑的功能,也可重構建筑空間,擁有實際的用途。不同的建筑功能有著不同的建筑語言,比如廠房的建筑語言大都簡潔明快,不會有太多的藝術性;宮殿的建筑語言富麗堂皇,裝飾精美的雕花,色彩艷麗。雖然不同的建筑形式有著不同的建筑功能,但建筑功能與形式應統一。建筑功能決定建筑形式,建筑形式影響建筑功能。實現建筑形式與功能的統一是外立面改造的最終目標。

2.1 視覺更新

雋維中心原本是一家紡織廠,建筑風格在當時算比較前衛,但是當時前衛的風格抵不過時代的快速發展,隨著城市的快速發展,原本的建筑色彩、功能等已跟不上時代發展需求。建筑不再只是供人們避風遮雨的“庇護所”,應賦予其一定的觀賞性,滿足人們的精神需求。原建筑外立面的色彩單一,氣氛沉重,沒有明顯特色,無法快速吸引人們眼球,再加上園區內種植大量喬木,不僅遮擋了建筑內部看向窗外的視線,也擋住外部看向建筑外立面的視野。根據園區后期規劃,A、D兩幢建筑中間區域將做成商業街,商業街一旦落成,整個園區的風格需求將更加年輕化,受眾人群也將更加年輕化。原本沉悶的色彩與形式已跟不上時代的需求,外立面的視覺要素與功能要素亟待激活。

2.2 功能更新

剛開始由于園區發展需求,園區接受各種業態入駐,主要有倉庫和文創品牌;稍有發展后對業態作簡單篩選,將嘈雜的貨運公司等排除在外,但是為了生存,并沒有將倉庫等嘈雜的業態全部清除,也有文創品牌的員工反映工作環境嘈雜的現象發生。目前,園區對業態的規劃模棱兩可,只提出商業街的規劃思路。園區內有改造后的屋頂花園與山水庭院,可供園區內部工作人員休憩。園區內商業氣息較淡,功能短缺問題亟待解決。

2.3 受眾人群更新

目前,雋維中心的受眾人群僅是園區內部入駐企業的工作人員,商業模式落后導致場地的受眾人群非常單一。后期業態更新后,將會有更多的商戶入駐和商業街的啟動,將為園區引入更多新鮮的人群流量。現有的屋頂花園與山水庭院等資源可以充分保留,吸引年輕人群前來打卡拍照,利用互聯網時代的信息傳播速度吸引人群前來,帶動園區商業模式的發展,以此帶動整個園區隱性因子的活化。受眾人群將根據建筑視覺與功能的變化而變化,這也是園區良性發展的關鍵。因此,受眾人群的更新同樣重要。

3 案例分析及改造方案

拱墅區屬于亞熱帶氣候,溫和濕潤,年平均氣溫16℃左右,最熱的7月平均溫度約32℃。年降雨主要集中在3—4月和7—9月,年降雨量為1 480.6mm。夏、秋季受臺風影響。根據場地的氣候分析、日照分析,總結了場地現存采光不足、功能單一落后、業態不明確等問題。筆者將從線性表現與空間重構兩個方面對雋維中心A樓的外立面進行更新設計。

3.1 線性表現案例分析

在幾何學中,連續不斷的點的移動所形成的軌跡,被稱為線條。與幾何學中的線條不同,藝術類別中的線條可以擁有厚度和寬度以及色彩變化。線條主要分為曲線與直線。直線包括垂直線、水平線、相交線、斜線等,羅馬建筑中的柱子就是典型的直線表現形式;斜線交織組合成的尖頂打造了哥特式風格的建筑尖角。雋維中心原本的建筑形式也以直線為主,相較于直線,曲線更靈活多變。如果說直線代表剛硬、規則性,曲線則是柔美、靈活性的代表,更有韻律。只限于曲線的靈活結合應用,加上色彩的點綴,可使建筑的整體風格和環境更引人注目。

線性表現與新型鋼結構結合的典型案例——國家體育館(鳥巢)。設計者對該場館沒有做任何多余的處理,直接把結構暴露在外,自然形成建筑外觀。整個體育場結構的組件相互支撐,形成網格狀的構架,外觀看上去宛若樹枝織成的鳥巢。整個建筑通過迪士尼巨型網狀結構聯系,內部沒有一根立柱,看臺是一個完整的沒有任何遮擋的碗狀造型。整個外立面就是各種線條的交織,二維直線彎曲成三維曲線,從而交織出一個空間,結合燈光的照耀,別有一番風味。

線性表現與色彩結合的案例——上海芯工創意園改造設計。后期增加的明黃色樓梯,連接左右兩棟建筑,簡單的直線造型加上明亮的黃色,使得原本枯燥乏味的園區氛圍變得活躍,也能讓人感受到不一樣的美。賦予直線一定的寬度、厚度與色彩,成為整個園區環境的點睛之筆,激活了園區的年輕活力。

3.2 空間重構

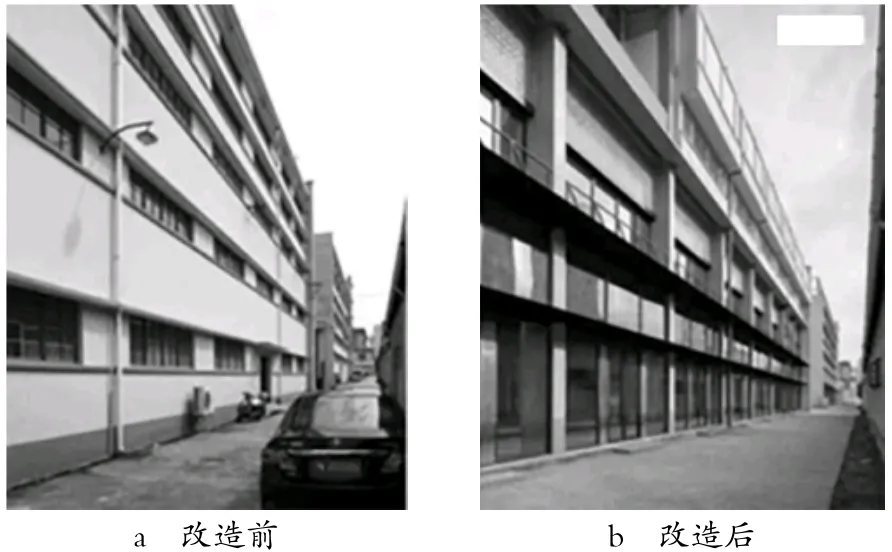

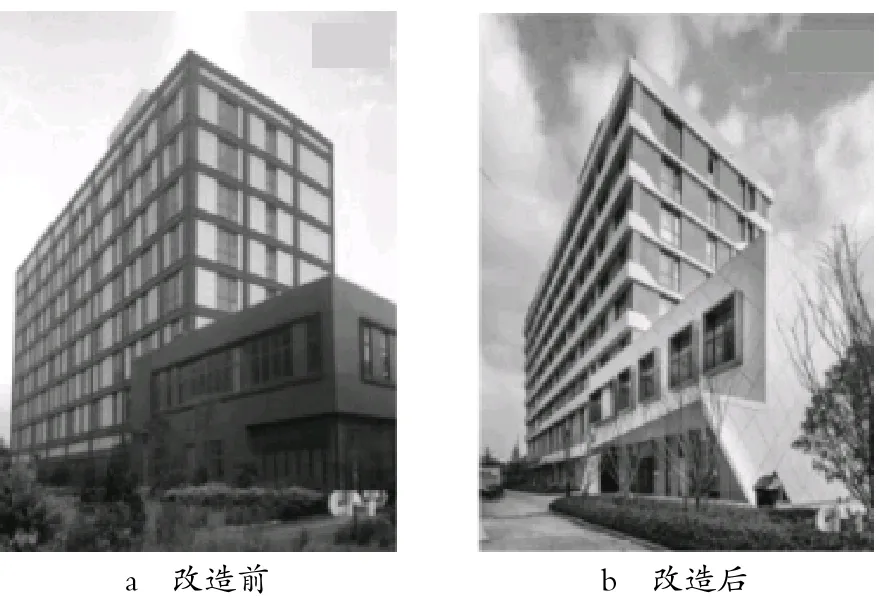

案例1為某建筑與鄰近建筑夾層側外立面改造設計(見圖1)。改造前的建筑外立面大部分是墻體,窗戶面積非常小,導致建筑內部采光不足;沿街一層也是墻體封閉狀態,導致建筑空間利用率降低。簡單改造后的建筑外立面,不僅增加了窗戶的面積,還打開了沿街的商戶門面,激活了建筑的商業功能,也增加了建筑與街道的聯動性。改造動作看似不大,但實際上不僅重構了建筑的使用空間,也增加了商業用建筑空間,業態的增加也激活了建筑的商業功能。

圖1 案例1改造前后對比

該案例的外立面改造幅度雖然較小(見圖2),但是有效開放了許多空間。原本全封閉的建筑外立面單調乏味,改造后的建筑外立面不僅增加了空間的層次感,也開放了一部分室外空間。明顯的水平線設計還豐富了建筑外立面的色彩,原本沉悶的外立面色彩經過簡單改造后煥然一新。簡單的直線延伸了建筑空間,在新增1層頂棚的同時,也為2層新增了平臺。簡單的改造手法,使該建筑外立面發生較大變化,激活了場地活力。

圖2 案例2改造前后對比

3.3 設計方案

目前場地的主要問題是功能缺失、造型色彩單一、業態不明確,改造方案有效改善了這些問題。

1)改善功能缺失問題 場地現有功能主要為休憩、辦公,根據業態規劃,后期將改造為文創園區,A、D兩幢建筑中間區域將改造為商業街。根據整體需求,新增商業、展示、拍攝、交互、娛樂等功能。改進方案為:①打開底層空間,使建筑一層空間直接連通商業街部分;②在建筑主外立面增加顯示屏,用于展示業態及前期招商廣告等;③西南面的建筑外立面向外增加空間,新增空間(外立面與原建筑之間的空間)可以通行;④在新增空間中增加了景觀細節(見圖3),與建筑外立面結合可以作為網紅打卡地,利用互聯網的力量吸引人流量;⑤商業街中新增商業功能的同時,也增加了園區的交互功能與娛樂功能。

圖3 新增景觀細節

2)改善造型色彩單一問題 原建筑外立面色彩是深灰色,墻面是淺灰色,園區內植物配置以綠色為主。改進方案為:①以直線表現形式增加建筑外立面,高低錯落的矩形直接垂直于地面,每個矩形之間的距離為1.2m,可供行人通行,同時也可以稍微改善玻璃窗造成的光污染;②借鑒上海芯工創意園改造案例,在A、D兩棟建筑中間增加直線表現形式的明黃色連廊,連通兩個屋頂花園。同時為避免人流量過大,連廊從A座的4樓連接至D樓的屋頂花園;③為了改善原建筑外立面色彩沉悶的問題,新增外立面的材質為木質,每個垂直地面的矩形都由紅棕色的木板拼接而成,在垂直外立面上面疊加的水平外立面由大塊完整木板直接疊加,木質材料的色彩獨特,每一塊木板的色彩都有細微的色差,增加了建筑外立面色彩的豐富性。

3)改善業態不明確問題 除商業街外,整個園區以文創產業為主,A座1層為主要展示空間,可以開畫展,也可以用于展示園內品牌的產品。A座的3,4,5層是購物區,各入駐文創廠商的店鋪都在此區域集中。

4 結語

隨著城市快速發展,舊建筑風格已經跟不上時代發展需求,無論是園區的功能、業態還是色彩,都亟待更新改造。筆者選取線性表現與空間重構為主要表達方式,對雋維中心A樓進行外立面改造更新設計,提出目前場地功能缺失、造型色彩單一、業態不明確等主要問題,并給出相應的解決方案。雋維中心外立面改造最終效果如圖4所示。

圖4 雋維中心外立面改造效果