地域情感在建筑表皮設計中的融合與表達*

韓林林

(海南師范大學美術學院,海南 海口 571158)

0 引言

近些年,隨著建筑表皮技術的發展,建筑表皮逐漸從實用性向審美性、實用性過渡。從廣義上講,地域文化影響地域建筑風格;從狹義上講,地域建筑受當地氣候及地理環境影響,同時又與所在地區的建筑材料、施工方式等因素有關。因此,研究建筑表皮與地域情感的關系,對地域建筑設計具有重要的理論與實踐意義。

1 建筑表皮的地域性

1.1 建筑表皮的概念

建筑表皮即由建筑外立面以及附著于其上的結構所構成的整體,還包括與之緊密包裹的部分,主要是為內部空間提供一個保護層,以及在建筑內部與外部空間的交流過程中發揮承接作用。換句話說,建筑表皮是以某種物質形式存在于建筑外層的保護系統,同時也是建筑物內外溝通的橋梁。建筑表皮憑借其與建筑結構可分離的特殊性,給予建筑師設計上的最大自由性。

1.2 建筑表皮的地域性

建筑的地域性特征通過建筑表皮可以得到直觀展現。不同的水土孕育著不同的文明,各文明在自己生長的土地上,歷經千百年的發展繁衍,凝練出獨具特色的文化底蘊,并最終通過建筑的形式呈現。因此,針對建筑表皮的研究,必須結合當地的地域文化和環境因素。通常意義上,建筑表皮研究領域所指的地域性具有2個層面的含義:①物質層面,包括建筑所在地的自然環境、氣候條件與地貌特征;②精神層面,主要指當地蘊含的歷史情結與鄉土文化。

2 地域情感與建筑表皮的融合

對于土生土長的本地居民而言,本地建筑的樣式早已不只是一種獨特的建筑形式或藝術表現,而是童年的氣息,植根于日常生活的方方面面,能夠勾起他們兒時的記憶,引發情感的共鳴。不同區域、不同時段地域情感與建筑表皮的融合是不同的,可以從以下方面了解地域情感與建筑表皮的融合。

2.1 傳統建筑地域文化與情感的融合

在歷史進程中,各民族為了生存和發展,因地制宜,在各自的土地上不斷改造、征服自然,并基于地理環境因素的限制產生了建筑樣式和生活習俗的差異,進而演化成地域文化的差異,這也導致地域情感的不同。通常建筑形成初期對當地現有資源依賴性很大。

一個地區最初的地域建筑表皮樣式,來源于當地人根據本地的自然環境因素和生活習慣得出的建筑建造經驗,因此,盡管該表皮樣式沒有在相應的學術體系下經歷系統的、科學的研究,但依然在歷史的檢驗下證明了它的合理性。隨著社會生產力的發展,古老的建筑建造技藝和悠久的材料加工技術使地域建筑的形式發展愈發成熟。例如北京的四合院,灰磚土瓦、紅棕色的大門、簡單的材料,體現出最古樸的美,歷經百年還是那么親切宜人。江南的民居,白墻黛瓦,依山傍水,隱匿于青翠竹林中,使人們喜愛有加。有的村落遠觀時建筑群高低起伏,采用同樣的建造材料,顯示出一種自然、單純的美。這些傳統建筑都是在歷史發展過程中與地域文化產生了情感上的融合。

2.2 現代建筑層次的融合

在現代建筑設計中,受場地和資源限制,很難建造出完全具有地域情感的建筑,尤其在高樓林立的城市中,到處充斥著鋼筋混凝土建筑,盡管現階段的建筑設計師對于色彩、造型等裝飾元素的把握已十分出色,許多建筑的外在表達很引人矚目,但是卻不能在人們心中留下記憶點;而傳統地域建筑之所以傳播度廣、文化影響深遠,就是因為它們是地區長久文化積累的結果,是所在地居民情感的寄托。歷經千百年的歷史傳承,它們承載了當地一代又一代人的記憶,已然變成了當地人對故鄉情感寄托的精神歸宿,因而才會產生極具地域性的情感。

在現代地域建筑設計中,建筑的功能性依然是首要考慮目標,利用現代材料和建造技術保障建筑的強度,從而保證建筑功能的實現。作為建筑外部結構,建筑表皮承擔了情感表達、展示地域文化特征的責任,通過對當地建筑特征的采用與民族文化的結合,設計出具有地域特色的建筑表皮樣式。建筑表皮承載了民族文化與地域文化內涵,賦予建筑情感,使建筑作為傳遞文化信息的載體而存在。此外,地域建筑特色為建筑設計師提供了新的建筑表皮創作靈感。

3 地域情感在建筑表皮上的表達

3.1 保持地區原有的建筑表皮特性

由于地域建筑表皮的原有材料在當地已經存在或者存在了很久,因此自然而然地留有一些時間流逝的痕跡。在地域建筑設計中,要想不破壞建筑的環境氛圍,就要選擇和諧統一的材料。就地取材是地域建筑的特點,一方面可以節約建筑建造成本,另一方面從地域環境出發,充分利用自然條件。其主要作用是通過人們對建筑肌理、色調等的視覺感受,創造一種回憶故鄉的意境,喚醒他們內心潛藏的思鄉之情。因此,保持地區原有建筑表皮材料的特征,實際上是保持建筑的地域文化內涵,使地區原有的建筑情感以建筑表皮所代表的地域建筑材料的運用得到傳承。

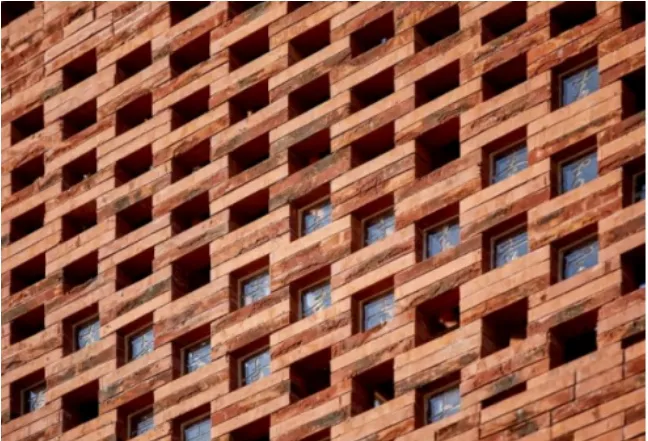

江西吉安,古稱“金廬陵”,歷史文化悠久,在廬陵地區有一個特有的節日風俗,就是在中秋節燒火塔。易境設計事務所以此文化風俗為設計靈感,結合吉州窯的燒窯文化設計了一座千吉火塔,火塔高7層,四方結構,塔高18.85m。火塔的建筑表皮材料主要為紅色陶磚(見圖1),建造方法采用傳統的交錯堆疊法,四面鑲嵌鏤空的亞克力板,亞克力板上雕刻著上千個不同字體的“吉”字,代表“千年吉州,窯火不息”的理念。

圖1 千吉火塔紅磚表皮紋理

3.2 將當地本土文化融入建筑建造中

在地域建筑建造過程中,融入當地文化可以使改造或者新建的地域建筑具有較強的歷史文化性。建筑表皮的地域化表現就是在建筑表皮的設計建造中融入地域文化,宏觀層面上要注意對地域文化的應用,微觀層面上則要關聯場所精神的表達。無法割裂的地域文化傳統,為地域建筑的發展與創新提供了雄厚的文化基礎。

地域環境特征影響著建筑表皮材料的選擇。地域氣候對建筑形態的影響主要體現在:①氣候直接影響地域建筑外部形態和內部布局;②氣候影響地形地貌,建筑又是依照地形地貌建造,這就間接影響了建筑的外部形態;③氣候與地區發展、歷史進程等諸多環境因素共同影響人們的生產生活方式,逐漸形成了獨具特色的地域文化,間接影響了地域建筑的自身發展。

位于湖北隨州洛陽鎮的千年銀杏谷,是世界四大密集成片的古銀杏聚落之一。每年中秋節前后,銀杏葉紛飛,吸引國內外大批慕名而來的游客。由中南設計院設計的湖北省隨州南高鐵站,以銀杏葉為設計靈感,提取其葉脈當中的樹狀結構,情感上給人融入自然的感覺(見圖2)。建筑表皮設計上,樹狀結構與屋面起伏的頂面連接,給人一種律動感。在隨州南站的整體設計中,從表現城市地域文化的角度,將銀杏樹葉飛舞的風景文化通過設計融入建筑中,使人們直觀地感受到地域文化。

圖2 隨州南高鐵站

人文因素對建筑表皮的紋理、圖案有著顯著影響,世界各地的地域建筑都具有當地特有的傳統建筑風格。建筑若想與原有地區環境、地域文化統一,就應使其處在其中而不會突兀。通過對地區原有地域景觀的調研分析等,使用與地域景觀相協調的建筑表皮材料,如此設計的地域建筑才能與該地區原有的地域景觀和文化相協調。

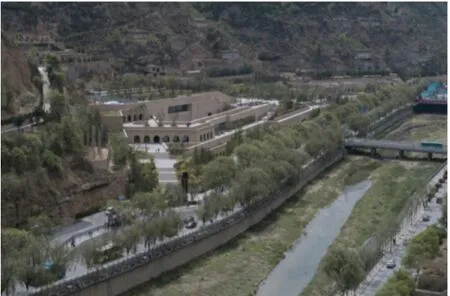

陜西延安寶塔山游客中心的設計延續了地域文化特色(見圖3),運用逐層后退的方式使建筑整體更加輕盈,通過新建筑與場地內原有窯洞的巧妙結合,實現了新舊建筑的融合與共生。當地特有的石材是黃砂巖,建造方式是密縫砌筑,由當地工匠純手工打造的石塊有種別樣的生機感,在陽光照耀下顯現出特有的質感與色彩。

圖3 延安寶塔山游客中心

3.3 復合元素在建筑設計中的表達

隨著社會經濟的發展,地域建筑的建造在注重使用傳統建筑材料的同時,引入現代新型建筑材料,借助新型材料的耐用性及低維護性,使地域建筑在得到保護性建造的同時,又能以一種新的歷史姿態保存下去。這種新舊建筑材料的結合,既展現了一種新的地域建筑建造特征,又讓傳統建筑材料在地域建筑中得到了文化傳承。

由灰空間建筑事務所主理的山東威海海草灣養生度假村改造設計(見圖4),對建筑原墻體做了保留處理。在對原址建筑表皮的調研中發現,有的上層為磚墻、下層為石墻;有的都是石墻,其材料是當地的石島紅,石島紅分為平縫和亂縫。石墻的建筑材質更能體現建筑表皮的地域性,所以在改造設計中,新建部分均為石墻。在建造過程中發現,當地傳統建造工藝進度緩慢,且費時費力,但是事務所還是采用了傳統建造工藝,這是一種對原有地域文化的尊重,也是一種對當地建筑風格的還原。運用生態泥抹面作為新的建筑表皮材質。生態泥是白灰和泥土以2∶1的比例混合并采用特殊流程制作而成。一方面,其能使新老建筑銜接得更為自然;另一方面,新材質的運用賦予了老建筑新的思想內涵。

圖4 威海海草房生態泥抹面

4 結語

全球化帶來的去個性化,使地域建筑的多樣化和差異化越來越不明顯。隨著建造技術的不斷進步,不同地區的建筑建造為了追求生產效率會趨向采用普遍的高效率建造方式,這就使得城市地域建筑失去了原有的地域特色。建筑表皮在當代發展環境下,更多是受到商業利益的驅使,其逐漸成為城市文化的代表,功能性逐漸下降而裝飾性不斷提升。建筑表皮材料以其特有的直觀性特征,成為建筑外立面載體部分的主要情感化表達途徑。如今,建筑材料隨著時代的發展種類日漸繁多,這也為建筑師的創造提供了無限可能性。在適應現代建筑發展的基礎上,建筑師應設計出有溫度的建筑,使通過建筑表皮傳遞出的地域情感能被人們真切地感受到。