聲華當健筆,風流散金石

——岳麓訪碑記

文/周 旭 賈 鐸

暮春三月,湘清岳秀。草光染地,岳色窺人。適有余閑,夜讀陸放翁詩:“尋碑野寺云生履,橫笛江城月滿樓。”撩撥起積藏已久的登岳麓、謁《麓山寺碑》之興,頓起悠然神往之心。

岳麓山地處湘江西岸,山勢雄偉延綿,諸峰疊秀,下瞰湘江。舊說其為南岳72峰之足而名之。其星羅棋布的人文勝跡,是長沙素負盛名的風景勝地,時下更被稱為長沙之肺。其植被茂密,古木參天,濃陰撲地。隨足所詣,幽香襲鼻,林鳥相鳴,山溪潺潺,悅耳怡心。漫步其間,吊古尋幽,頓覺清景倍增,有息心忘返之感,心靈也不覺隨之放飛。聞《麓山寺碑》早已移嵌在岳麓書院內,遂徑往之。

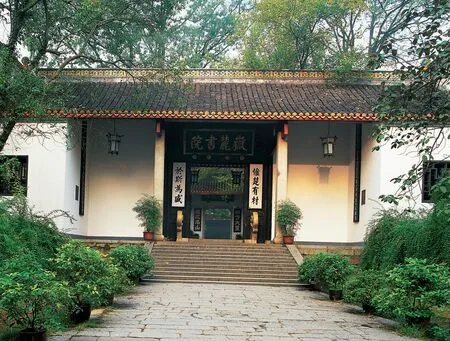

岳麓書院,位于麓山腳下,始建于宋太祖開寶九年(公元976年),是中國最古老的書院,有千年學府之稱。院門門楣上有宋真宗親賜“岳麓書院”御筆門額,尤顯其古老和尊貴。大門兩側懸有赫然醒目的顏楷對聯:“惟楚有材,于斯為盛”讓人精神為之一振。雖不免覺其口氣甚大,但細數其在此講學的大師和培養出來的學生,就會讓你嘆為觀止,不能不服氣了。

岳麓書院

岳麓書院院內

《麓山寺碑》立于書院講壇南側花園中的“時務學堂”旁。據說是清咸豐年間從麓山寺移過來的,當時已建有碑亭加以保護,后毀。今亭為1992年重建,黃墻碧瓦,為六角重檐攢尖式的小方亭,其體量、風格與周圍環境甚是和諧。大名鼎鼎的《麓山寺碑》就靜靜地佇立于碑亭之內。我仔細審視、欣賞著眼前這塊藝術杰構,想見其揮運之時,不知不覺地被李邕的激情和美妙帶走,隨著大師的步伐,跨越時間的遙遠,我的思緒回到1200多年前的唐代。

唐玄宗開元十八年(公元730年)9月,55歲的李邕剛從遵化(今廣西欽州)縣尉任上,因討賊平叛有功,徙遷至澧州(今湖南澧縣一帶)司馬任上不久,應潭州(今湖南長沙、湘潭、湘鄉、益陽、醴陵一帶)司馬竇彥澄之請,為始建于晉武帝(司馬炎)泰始四年(公元268年)原稱慧光明寺的麓山寺撰文并手書了被后人認為是李邕的代表作,同時也是中國書法史上屈指可數的行書珍品《麓山寺碑》。

李邕,字太和,生于公元675年,卒于公元747年,江都(今江蘇揚州)人,祖籍江夏(今湖北武昌),出身于江左士族。其父李善為著名的《文選》學大家。李邕少習文章,留心書翰,且秉承家教,熟精《文選》。20歲時,又蒙文壇泰斗李嶠知遇,后又被監察御史張庭硅所賞識,認為其“詞高行直,堪為諍諫之臣。”故卓然而起,知名天下,可謂少年得志。初為諫官,終官至北海郡太守,世稱李北海。其生性豪縱,剛毅忠烈,不避禍福,正直敢言,不拘細節。他在任上彈劾朝中職臣毫不留情,人頗忌憚之。曾彈劾武后內寵張易之、張昌宗兄弟,受到朝野一致敬重。杜甫《贈秘書監江夏李公邕》詩稱:“往者武后朝,引用多寵嬖。否臧太常議,面折兩張勢。”即指此事。故時人稱其“文章、書翰、詞辯、義烈、英邁為一時之杰。”后為奸相李林甫所陷害,慘遭羅網,冤死于北海郡任上,時年七十有三。

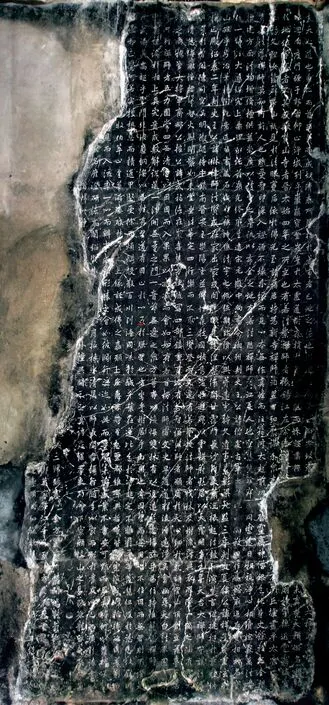

麓山寺碑

李邕一生,屢遭貶謫,幾經升沉,仕宦顛沛。即便如此,作為一個文章高手和優秀的書法家,其撰文書碑之好,伴隨其升遷沉浮。據《舊唐書》本傳稱:“邕早擅才名,尤長碑頌。雖貶職在外,中朝衣冠及天下寺觀,多赍饋金,征求其文。前后所制,凡數百首。受納饋金,亦至巨萬,時議以為鬻文獲財,未有如邕者。”其文名隆盛,獨步有唐40年,其獎掖新人,扶植后進常常為人稱道。其時,崔顥、高適、李白、杜甫皆奉李邕為文壇前輩,以受到李邕的賞識為榮。今誦李杜之詩,不難想見其盛況。杜甫《贈秘書監江夏李公邕》詩云:“聲華當健筆,灑落富清制。風流散金石,追琢山岳銳,情窮造化理,學貫天人際,干謁走其門,碑版照四裔……”

李邕以其勤奮與堅持不懈,每每將其才情學問、喜怒哀樂,傾注于書、文之中,因而創造出諸多如《麓山寺碑》一樣彪炳千秋的藝術杰構。以其如椽大筆在碑版上、四裔間展現其文采與書翰的風流,支撐起人生的另一片風景,也是其生命的最生動的詮釋與展示。

李邕那句“似我者俗,學我者死”的書藝箴言,千年之后仍莫不想見其英風豪氣與不同凡響。

麓山寺碑拓本(局部)

李邕的書法是不同凡響的,就連那位自詡“斯翁之后,直至小生,曹喜蔡邕,不足言也。”自負到驚世駭俗的李陽冰都稱他為“書中仙手。”唐末呂總《論書》稱其書氣勢雄闊“如華岳三峰,黃河一曲”,也為確評。他的書法氣宇軒昂,風采動人,有凌厲無前的氣勢。宋《宣和書譜》評其書:“骨氣洞達,奕奕如有神力。”對后世書家歐陽修、蘇軾、米芾、趙孟頫、董其昌產生了深遠的影響。歐陽修曾在其《歐公試筆》中云:“余始得李邕書,不甚好之,然疑邕以書名,自必有深趣。及看之久,遂為他書少及者。得之最晚,好之尤篤,譬如結交,其始也難,則其合也必久。”蘇東坡也說:“予書初學李江夏(邕),后來自成一家。”就連對李邕略有微詞的米芾也因慕李邕書法,曾于元豐庚申,不辭辛勞來到岳麓山尋訪《麓山寺碑》并在碑側上題刻了:“襄陽米黻同廣惠道人來”十余字記其事。蔡絳《鐵圍山叢談》說米芾書“結字殊飄逸,而少法度,其得意處太似李北海,間能合者”。可知米芾也曾學過李邕。明董其昌自稱平生最嗜李邕書。謂“右軍如龍,北海如象”將他與王羲之相提并論真可謂算是推崇之至,無以復加了。朱關田先生認為李邕:“氣格高異,突兀不群,且其書雖出大令,實參北法,勢方而韻圓,筆駿而度緩,于二王體系之中另辟蹊徑,金針之度,下啟吳興(趙孟頫),華亭(董其昌)以致千載仰慕,時為楷模。”我以為是切中肯綮的。

《麓山寺碑》是李邕傳世書作中最具代表性,最為著名的一件,是其在遭貶見棄時之作。其沉雄痛快,樸健博大的藝術風格,也是其屢遭仕途磨難和自我否定后,審美意識遞進的精神寫照。

通觀該碑,雖已風蝕漫漶,卻仍如孫退谷《庚子消夏記》所評的那樣:“《岳麓碑》雖已殘剝,然其鋒穎尚凌厲不可一世”。其用筆與結字雖意參二王兼及北魏,卻又全然為李邕自家之法。他將二王的筆法、結字與北碑的用筆和結字巧妙地融合為一體,是頗具創意的。

通碑用筆方圓兼施,以方折挺勁為主,以簡直為尚,直多于曲。弱化二王線條的豐富變化,代之以北碑的點線,因而雄肆拗峭之感撲面而來。正如劉熙載在其《藝概》中云:“北海書氣體高異,所難尤在一點一畫,皆如拋磚落地,使人不敢以虛僑之意擬之”。筆力之雄健,用筆之流暢自如,風神外露,氣勢奪人,使人感到一點一畫,皆擲地有聲。

而其結字,多呈上舒下斂之狀,取勢或縱或橫、或斜或正、忽伸忽縮、忽靜忽動、時楷時行、時行時草,聳立挺拔,大開大合,造險生奇。其敦厚而寬博,宛若訓象。故明王世貞《弇州山人四部稿》卷一百三十五稱:“其鉤磔波撇,雖不能復尋覽其神情流放,天真爛漫,隱隱殘楮斷墨間,猶足傾倒眉山(蘇軾)吳興(趙孟頫)也。清何紹基《東洲草堂金石跋》”卷五則稱:“北海書發源北朝,后以其干將、莫邪之氣,決蕩而出,與歐、虞規矩山陰者殊派,而奄省徐會稽(浩)、張司直(從申)之勝……其烜赫世間者,止陜《云麾》與《麓山寺》而已。《云麾》頗嫌多輕侻處,惟此碑沉著勁栗,不以跌宕掩其樸氣,最為可貴。”清代那位淡墨探花王文治在其《快雨堂題跋》卷三也稱:“北海為有唐書家之冠,深得二王精髓,當日所謂碑版照四裔者,今多失之,唯《岳麓》、《云麾》最為烜赫……昔人謂北海如象,觀此帖(宋拓《麓山寺碑》)氣骨崢嶸,如泰山卓立,覺馴象巍然,宛在目前也。”《麓山寺碑》以其瑰麗沉雄,備受明、清書論家們所景仰,莫不為之擊節贊賞。

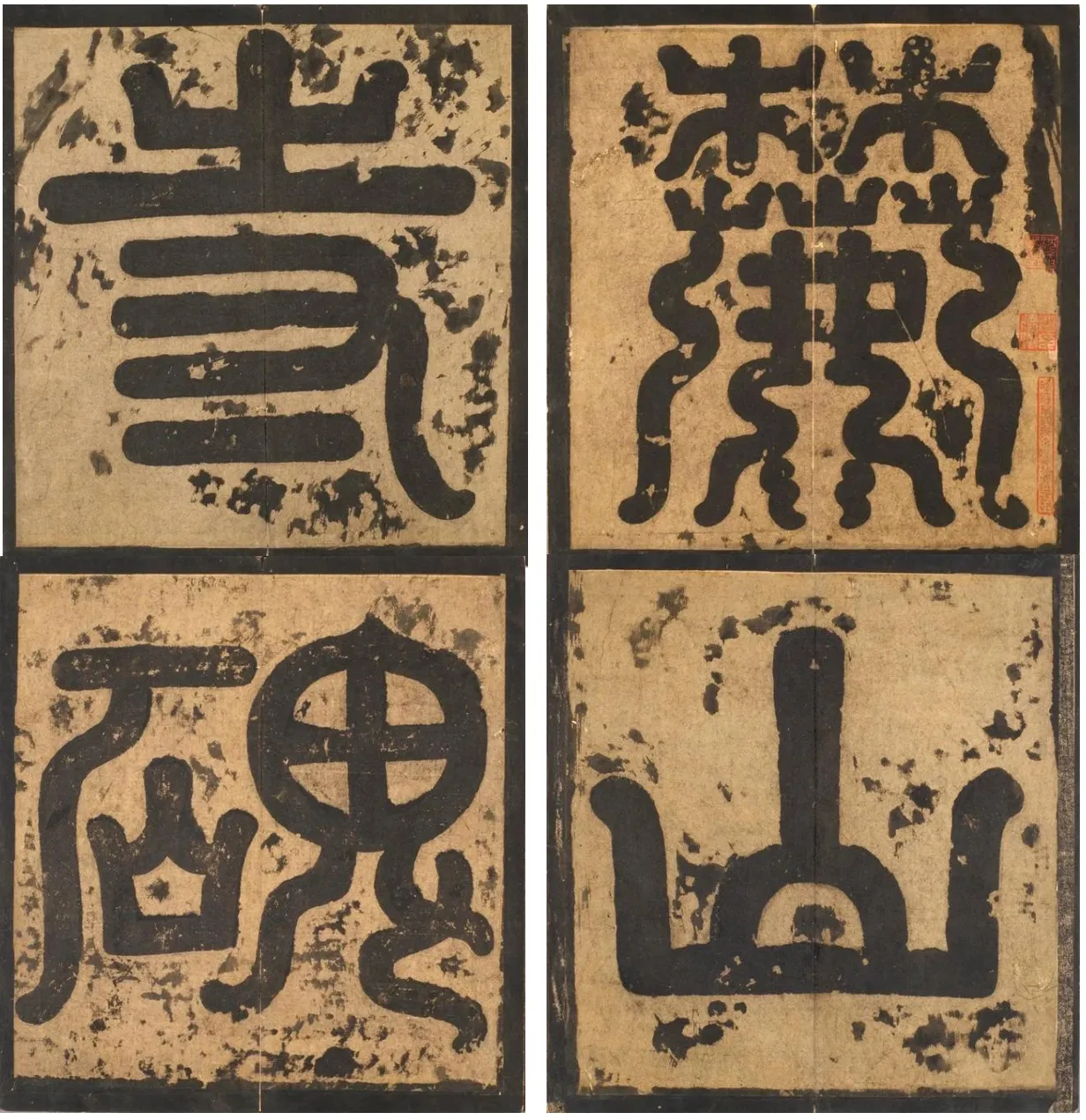

麓山寺碑

《麓山寺碑》圓首、方趺,通高5.87米,寬1.85米。碑文高2.72米,寬1.35米。計有28行,行56字,碑陰原刻有李邕所書唐代修寺立碑的官吏姓名現已漫漶不清。碑額題有篆書“麓山寺碑”二行四字,不見書者姓名,或亦出自李邕之手。全文共一千四百余字。碑末紀年后有“江夏黃仙鶴刻”6字。宋人以為刻工黃仙鶴,伏靈芝皆為李邕托名,故是碑有“三絕碑”之稱,即撰文、書寫、銘刻皆為一手經營。我以為這實乃后人的臆說,因為一千四百余字再加上碑陰,銘刻起來是頗費時日的。況李邕時為謫臣,長期在外書丹刊石,且役身勞神,當為高情逸致之人所不齒,更何況如此這般定會授人以口實,羅織其罪的。

《麓山寺碑》碑文文辭華麗,記述了麓山寺的起源與所處的位置,廟宇的建筑規模,周圍的優美風景,以及寺中佛樂盈耳,鐘磬不絕,香客絡繹的盛況。歷述由晉至唐,以法崇禪師以下的有為主持、高僧大德、以及不同時期地方長官們的功德品性和興廟弘法之壯舉。尤其對譚州司馬竇彥澄不吝贊美之辭。

竇彥澄新舊《唐書》不見有傳,除了如李邕所稱:“猶歸心凈土,膜拜佛乘”之外,有一點是可以肯定的,即他一定是位李邕文章、書翰的欽慕者。除了竇彥澄其時所任職的潭州正好與李邕所任職的澧州(包括今天湖南的澧縣、安鄉、石門、慈利四縣)相毗鄰,存有地利之便這一機緣外,還當與李邕所稱頌他的:“碩德高闈,紹賢遠識。器宇岳厚,檢操冰清……以家而形于孝友,以已而廣于詩書;以重而雅俗自興,以明而至道丕若。”有關。

文中還記述了在此上溯二百五十余年前劉宋、元徽中,尚書令湘州刺史王僧虔也曾為麓山寺興廟建塔,并有“留書載石,緘妙俟時。”之愿,終則“遠慮將久,遺事未彰。”相比之下,竇彥澄乃一州之司馬,并非一州之長,卻能以其遠見卓識刊石立碑“政敷大郡,信發廣乘。”使文章假翰墨相助,將功績銘刊于石,傳之后世。使之“惟石可久,與山不崩。”

從這個意義上說,我們應當感謝這位潭州司馬竇彥澄。由于他的努力與堅持,中國書法史上增一杰作,古城長沙添一絢麗的人文景觀。

據宋高似孫《緯略》所載“唐人說李邕前后撰碑八百余首。”但至宋趙明誠所著《金石錄》載李邕撰碑僅存27篇,其中19篇為李邕撰并書,其它8篇為鐘紹京、徐浩等人書。而今李邕書跡存世著名者僅剩5篇,其中3篇原石已毀,而《麓山寺碑》是原石尚存之碑中碩果僅存的二篇之一,故彌顯珍貴。這當然與長沙人民千百年來對《麓山寺碑》鐘愛與保護是分不開的。非但如此,明楊基曾在其《望岳麓》詩中感慨到“嶙峋北海碑,千載獨不朽。信為神靈惜,長使山鬼守。”不但長沙人民保護它,就連岳麓山的神靈、山鬼也愛惜并日夜守護它。