農村消費結構的特征及其成因

□俞炳坤,梅子越,楊敏馨,周德賢,方 嚴

(安徽大學經濟學院,安徽 合肥 230000)

在逆全球化趨勢加強導致凈出口受制的背景下,我國傳統的“投資驅動、出口拉動”型的經濟增長模式需要轉型,以進一步推動我國經濟向高質量發展方向邁進。“十四五”規劃中明確提出,“要加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局”。擴大內需逐漸成為我國經濟增長的新著力點,然而新冠肺炎疫情造成大面積生產停擺、消費受阻,使我國經濟雪上加霜、內需受到極大的沖擊。農村是國內消費增長極,農民消費升級是擴大內需的重要引擎之一。因此,研究農村消費結構如何調整升級,使得消費結構趨于合理,從而滿足人民群眾對美好生活向往的需求,是促進經濟高質量發展的重大挑戰。

在此背景下,文章基于QUAIDS 模型對農村消費結構展開研究,考察農村消費結構的特征,并與農村鄉俗文化以及生活習慣相聯系,分析這種消費結構得以產生的原因。對成因的分析,不僅有助于了解非經濟因素對于消費的影響,打破傳統的“消費是收入的函數”的固有框架,對消費結構進行更為全面及貼合實際的分析,還有助于根據各區域文化習慣等社會不同特征以及歷時性演替,剖析鄉俗文化等因素對農村消費結構傳導路徑與驅動機制的影響,為地區消費結構轉型升級、合理地轉變方案提供因地制宜、有價值的參考依據。

厲以寧(1987)提出,合理的消費結構應當與一定的人均收入和一定的生產結構相適應,即合理的消費結構應當與社會經濟發展的需要與可能相適應。Deaton&Muellbauer(1980)提出的幾乎完美需求系統模型(almost ideal demand system,AIDS)是消費結構分析最常使用的模型。該模型被廣泛應用于需求分析、推導商品支出份額、估計商品彈性、解釋消費者行為偏好和分析居民消費結構等領域。Banks 等(1997)針對該模型不斷改進,在AIDS 模型中加入二次項,建立了二次幾近完美需求系統模型(QUAIDS)。Poi(2002)在該模型中加入家庭特征變量,使之能夠容納更多的信息。Zheng&Henneberry(2010)則在QUAIDS 模型中加入家庭規模等家庭變量,針對中國江蘇省的糧食消費結構進行了研究。

鑒于QUAIDS 模型對需求函數擬合靈活等特點,文章分析農村消費結構特征成因時,采用了該模型并添加了人口老齡化和三產占比因子,以更好地擬合中國發展現實情況。

消費結構特征及其驅動因子是研究消費結構的熱點問題。相比美國,我國消費體現出消費傾向偏低但逐漸上升的傾向。在此背景下,張恒碩等(2022)研究發現,農村能源消費呈現先減少后擴大的態勢。在宏觀角度上,臧旭恒(1994)基于AIDS 模型得出消費熱點已轉至耐用消費品、交通通信等方面。而隨著中國家庭變得越來越富裕,食品消費在總消費中所占份額不斷下降,但住房消費占比的上升擠占了其他消費,影響了居民消費福利的上升,并且與房價息息相關的住房租金對于消費,特別是與食品、教育、交通通信消費方面呈現出明顯的負相關關系。

1 農村消費結構測算與分析

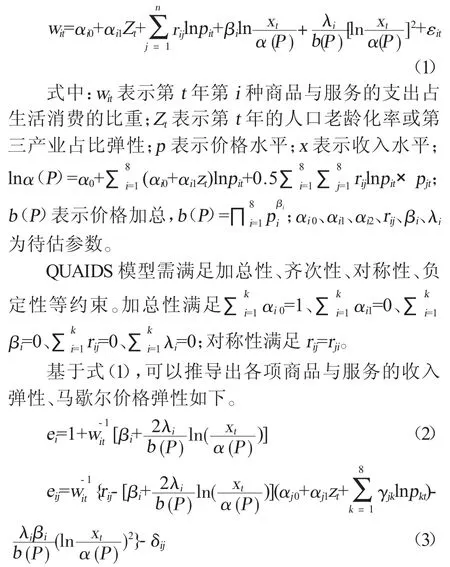

文章參考問錦尚等(2021)研究,基于《中國農村統計年鑒》2000—2020 年農村消費結構省級數據,采用線性拓展的QUAIDS 模型,并將人口老齡化率和第三產業占比分別納入QUAIDS 模型函數式來對農村消費結構進行實證分析,模型如下。

δ為克羅內克函數,如果=,那么δ=1;如果≠,那么δ=0。

2 農村消費結構特征的成因

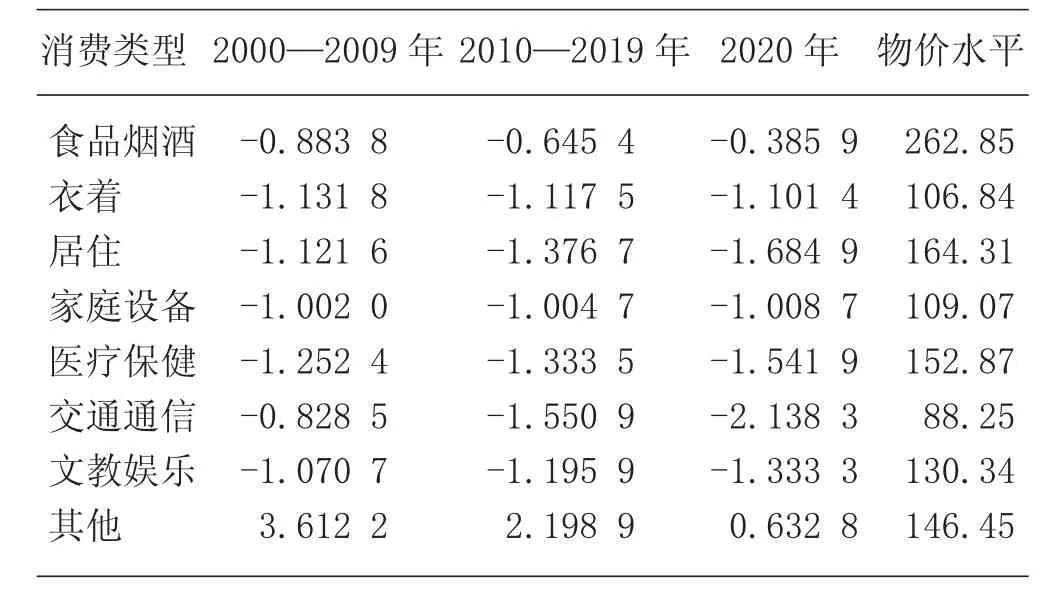

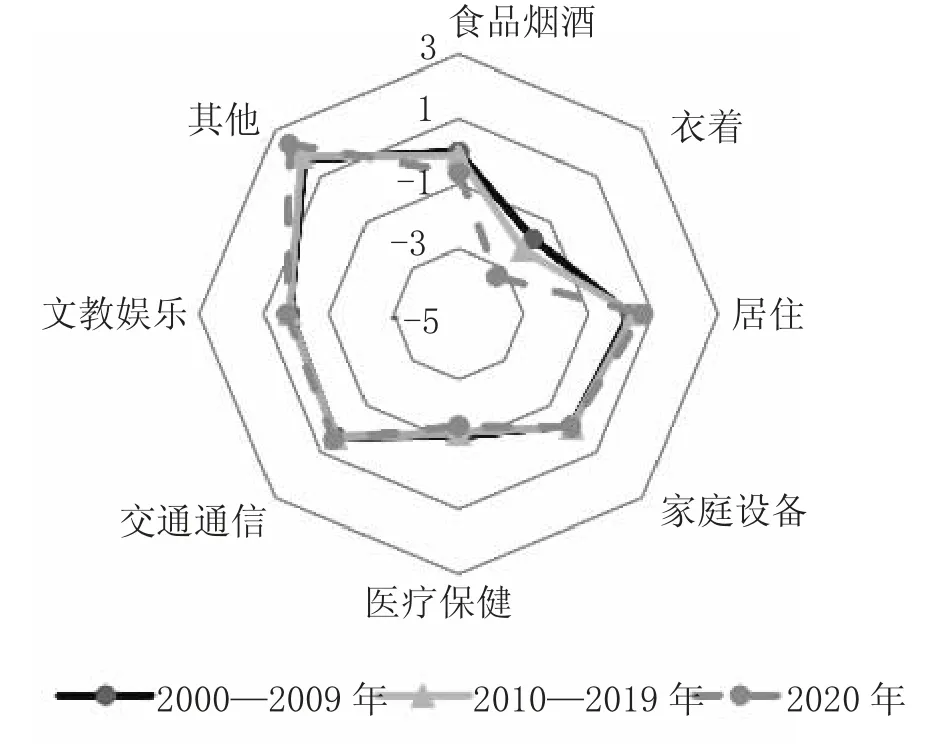

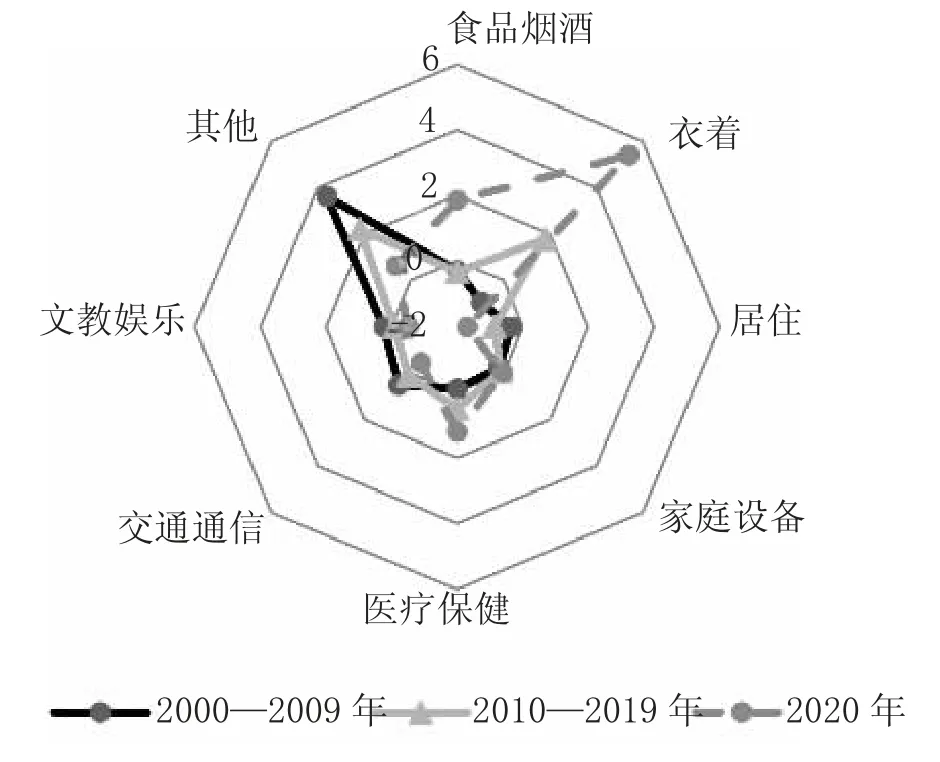

農村消費結構不僅受到收入水平的影響,還會受到農村習俗文化的影響。通過QUAIDS 模型估計出的參數值,分別測算各階段的收入彈性、馬歇爾價格彈性、人口老齡化彈性和第三產業結構彈性。

就農村消費的收入彈性來說,傳統觀念中食品作為生活必需品的功用顯著,但當前在農村的收入彈性中略大于1,這體現出食品在農村地區均表現出奢侈品屬性。由于用于滿足人們生理需要的食品消費存在閾值,食品的奢侈品屬性主要源于農村地區。食品天然具有很強的社交屬性,即隨著收入的增加,滿足生理性需要的食品支出占食品總支出的比例下降,社交性的食品支出占比越來越高,體現為村民越來越注重儀式的隆重,大肆宴請與過度送禮等行為,導致了鋪張浪費以及不合理的消費。

從表1 可知,食品煙酒的自價格彈性在近20 年間呈下降趨勢。食品價格上升,導致居民需求量下降,但下降幅度減慢,說明食品在農村仍是一種必需品,村民對其依賴程度較大。農村食品煙酒的價格在近20 年內上升了2.5 倍,在所有消費構成中物價上升最快,這不利于農村的脫貧致富。生存問題是人類的首要問題,特別是在2020 年新冠肺炎疫情期間,娛樂出行活動受到限制,村民對于食品的依賴程度相對增加。農村存在“民以食為天”的生活觀念,一旦生活的不確定性增加,村民將增強戒備心理,增加儲糧以防萬一。

表1 農村各消費類型自價格彈性

根據圖1~圖4 農村的消費種類構成和上述分析可知,食品煙酒、居住和其他消費對農村居民生活的影響程度較大,面對農村居民有限的收入,這些消費支出之間會不可避免地產生“擠出效應”。從價格彈性來看,食品煙酒對于交通通信、文教娛樂、其他支出的交叉價格彈性是負的,由于農村對于食品的依賴程度比較高,一旦食品的價格上升,用于食品的消費增加會擠出文教娛樂等精神性消費。食品、交通通信和煙酒類消費品呈現出互補品的特征,這表明了食品消費在農村的社交屬性,煙酒類的消費大量用于人情往來、宴請客人等活動。食品價格的上升引起了煙酒需求的大量減少,說明在非疫情期間大量的食品消費并不是用于滿足基本的物質需求。同時“菜籃子的價格”關系到農村的發展狀況。和傳統觀念相悖的是,糧食價格的上升并沒有給農村居民的生活狀況帶來好轉,反而會使其消費需求難以向發展性消費轉型。

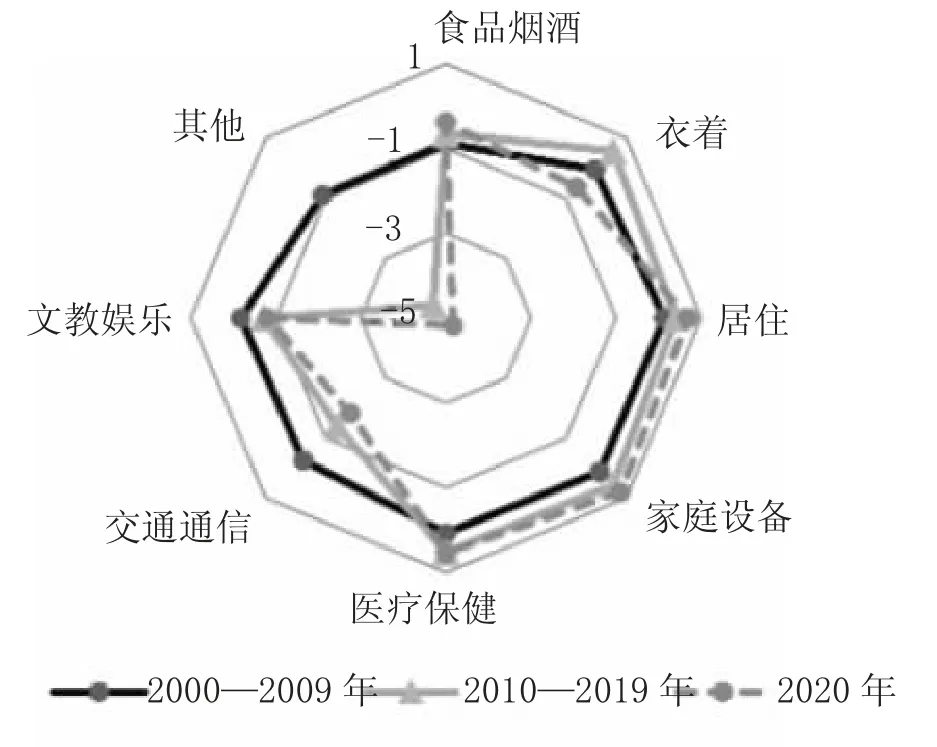

圖1 食品的交叉價格彈性

3 農村消費結構轉型升級的政策建議

文章通過將人口老齡化率和第三產業占比作為自變量引入QUAIDS 模型,研究了在人口老齡化程度加深和產業結構轉型的趨勢下我國農村消費結構的特征,并針對鄉俗文化和農村生活習慣等非經濟因素對消費結構的成因及其驅動機制進行了探究,提出以下建議。

第一,政府有關部門應采取措施對食品的價格與需求結構進行調整。為了農村各項活動的蓬勃發展,必須控制糧食食品價格,將“預防性食物消費需求”轉換為其他類型的消費。當地政府應出臺配套的政策措施,加強對人情往來和餐桌浪費現象的監管,倡導群眾間相互監督。村干部應當主動承擔責任,加強對自身的約束,秉公辦事,杜絕消費主義的文化在農村的鋪展,形成積極向上的社會風氣。

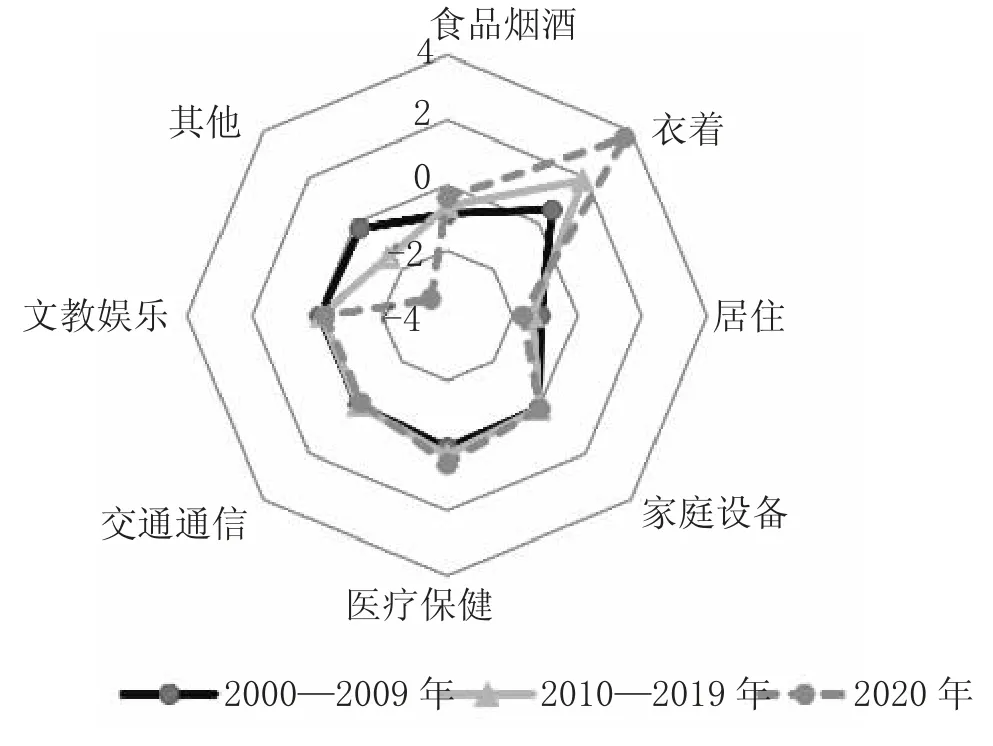

圖2 居住的交叉價格彈性

第二,發揮文化建設的導向性和約束性作用,幫助農村群眾實現自我要求、自我發展和自我完善,樹立正確的價值觀。通過舉辦文藝活動、成立文化社團等方式,豐富農村群眾閑暇時間的娛樂活動,減少聚眾賭博等低俗活動。發揮文化建設的凝聚和激勵作用,提高農村群眾的福利水平和相互之間的凝聚力,讓農村群眾凝聚起來,相互理解、相互信任、相互信任,形成強大的向心力和凝聚力,發揮集體優勢,推動農村建設的全面發展。

4 結束語

圖3 醫療保健的交叉價格彈性

圖4 其他的交叉價格彈性

農村普遍存在著對于食品、文教娛樂和煙酒的不合理支出現象。農村的傳統文化習俗,使村民形成了一種“關系思維”,這進一步加劇了農村消費結構的不合理——村民不注重發展型和享受型層面的消費,反而在生存型消費方面投入更多,這說明農村還沒有實現從生存型消費向發展型消費的過渡,不利于農村整體消費結構的改善。在農村這樣一個相對封閉的小環境中,居民更注重人情關系的往來,因此更容易陷入生存型消費過多的惡性循環,難以實現向高層次消費的躍遷。過高的生存型消費給村民的生活帶來了較大的負擔,但村民在困境中往往難以自知,這大大降低了農村整體的福利水平。減少生存型消費,特別是人情往來消費,提升村民對教育、醫療的重視程度,提高發展型消費占比,是當前亟待解決的問題。