超聲引導下腋路臂叢神經阻滯的臨床應用研究

程芳林 賴虹莉

(重慶市酉陽縣人民醫院 重慶 酉陽 409800)

隨著退行性疾病及創傷性病變的發生率日益增高,上肢創傷手術十分常見,對于此類接受手術治療的患者,臂叢麻醉創傷小、術后鎮痛良好、恢復快[1]。臂叢神經阻滯入路方式有多種,如腋路、肌間溝、鎖骨上或下等,其中,常見的入路方式為腋路臂叢神經阻滯,這主要是因為腋路位于上肢近端,更易進行穿刺,且穿刺過程中能有效避開膈神經、星狀神經節及肺組織等,能夠降低穿刺對患者神經產生的損傷,從而極大減少了膈神經麻痹、霍納綜合征、氣胸等嚴重并發癥的風險[2]。既往針對腋路臂叢神經阻滯,主要是通過解剖位置(即患者在腋窩根據血管搏動定位)盲探、并聯合異感定位或者神經刺激器定位進行,但是上述提到的異感定位成功率比較低,且容易出現各種并發癥[3]。隨著臨床上超聲引導下麻醉及鎮痛技術的發展,腋路臂叢神經阻滯中的應用也越來越廣泛。通過利用超聲圖像就能夠清晰了解神經與周圍組織的結構,對于提高阻滯成功率,最大限度的減少并發癥的發生,有著十分重要的意義[4]。本次研究主要探究了超聲引導下腋路臂叢神經阻滯的臨床應用效果,現將探究過程及結果總結報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

在醫院倫理委員會批準本研究立項后,于2019年1月-2020年1月期間開展此次研究,獲得患者知情同意后,納入因外傷或慢性疾病接受單側上肢手術治療的患者共70例。采用計算機生成隨機序列,隨機將患者分為兩組,研究組和對照組各35例。納入標準:符合上肢手術適應癥者;簽署手術相關知情同意書者。排除標準:合并存在嚴重感染性疾病及造血系統等疾病者;存在嚴重凝血功能障礙者;合并惡性腫瘤;對麻醉用藥過敏;無法配合臨床工作者。

納入患者基線資料情況如下:對照組男性21例,女性14例,年齡19~67歲,平均年齡(48.94±5.91)歲,ASA分級Ⅰ級17例,Ⅱ級10例,Ⅲ級8例,身高150cm-175cm,平均身高(161±7.68)cm,體重45kg-78kg,平均體重(52±4.37)kg,受傷原因:交通事故14例,墜落傷9例,砸傷8例,其他4例;研究組男性19例,女性16例,年齡21~72歲,平均年齡(49.02±5.89)歲,ASA分級Ⅰ級19例,Ⅱ級11例,Ⅲ級5例,身高148cm-176cm,平均身高(160±7.49)cm,體重42kg-80kg,平均體重(53±4.94)kg,受傷原因:交通事故15例,墜落8傷7例,砸傷10例,其他3例。

1.2 方法

所有患者進入手術室后常規進行安全核查,簽署麻醉知情同意書,使用無創多功能監護儀監測心電圖、血壓、脈搏氧飽和度、呼吸、持續面罩吸氧3L/min;建立靜脈通道,輸注復方電解液。神經阻滯前,給患者靜脈推注1ug/kg芬太尼(宜昌人福藥業有限責任公司,國藥準字H42022076),0.03mg/kg咪達唑侖(浙江九旭藥業有限公司,國藥準字H20113387)。由同一麻醉醫生對兩組患者進行腋路臂叢神經阻滯操作。

對照組:患者采用體表標志和異感定位,常規消毒鋪巾,使用22G靜脈套管針進行穿刺,穿刺時與動脈成10-20°夾角,穿刺成功后,向前推進針的套管2-3mm,再取出針芯,觀察針套與腋動脈搏動是否一致,若一致,將針套連接輸液延長管,回抽無血后,首次給患者注入20ml用0.4%甲磺酸羅哌卡因(安徽威爾曼制藥有限公司,10ml:甲磺酸羅哌卡因119.2mg,國藥準字H20061257)和1%利多卡因(生產企業:北京紫竹藥業有限公司;批準文號:國藥準字H11022388)的混合液,后續根據患者實際情況合理追加麻醉用藥劑量,追加量為首量的二分之一至三分之一。

研究組:超聲引導下腋路臂叢神經阻滯方法:做好術前儀器準備后,調整好患者體位之后,將頭部偏向對側,將需要被阻滯的上肢調整為行軍禮狀,手背貼床,超聲掃描點選取腋動脈搏動最高點,先對穿刺點進行消毒,將無菌套套在超聲探頭上,使用線陣高頻超聲探頭掃描患者的臂叢神經血管及周圍組織,然后,使22G靜脈套管針針頭平行于超聲探頭,在超聲下實時監測下進行穿刺,穿刺過程中,對超聲探頭進行合理旋轉,以便準確確定靜脈套管針穿刺位置,確定位置后,將針芯取出,操作者對針尖方向進行仔細觀察,當針尖到達目標神經時回抽無血后,將局麻藥注射到臂叢神經中,并利用超聲圖像觀察麻醉藥物是否浸潤神經束,若有部分神經未被浸潤,則需改變針尖位置,直至醉藥物完全浸潤神經束,然后,靠近神經束注入局麻藥物,每根神經使用0.4%甲磺酸羅哌卡因和1%利多卡因的混合液5ml,追加量為首量的二分之一至三分之一。

1.3 觀察指標

觀察并記錄兩組運感覺、運動神經阻滯起效時間(感覺神經阻滯時間從注藥完畢到切口周圍皮膚針刺痛覺消失時間;運動神經阻滯時間從注藥完畢到阻滯側前臂不能抬離手術床)、感覺級運動神經阻滯持續時間(感覺神經阻滯持續時間為切口周圍皮膚針刺痛覺消失時間到患者能夠感受切口疼痛時間;運動神經持續時間為從被阻滯側前臂不能抬離手術床到能夠抬離身體)。兩組麻醉效果比較,Ⅰ級:患者安靜,無疼痛感,臂叢神經阻滯接近完善;Ⅱ級:患者表情痛苦,臂叢神經阻滯不夠完善;Ⅲ級:患者發出疼痛聲,神經阻滯很不完善,需要追加麻醉用藥;Ⅳ級:需要更改麻醉方法。麻醉效果Ⅰ級判定為神經阻滯成功,并比較兩組并發癥發生率,并發癥包括血管并發癥、局麻藥毒性反應、神經損傷。阻滯成功標準:定位準確、安全劑量用藥、適當的鎮靜藥應用,病人清醒、合作。

1.4 統計學分析

2 結果

2.1兩組患者一般資料比較

每組各35例,對照組男性21例,女性14例,年齡19~67歲,平均年齡(48.94±5.91)歲,ASA分級Ⅰ級17例,Ⅱ級10例,Ⅲ級8例,身高150cm-175cm,平均身高(161±7.68)cm,體重45kg-78kg,平均體重(52±4.37)kg,受傷原因:交通事故14例,墜落傷9例,砸傷8例,其他4例;研究組男性19例,女性16例,年齡21~72歲,平均年齡(49.02±5.89)歲,ASA分級Ⅰ級19例,Ⅱ級11例,Ⅲ級5例,身高148cm-176cm,平均身高(160±7.49)cm,體重42kg-80kg,平均體重(53±4.94)kg,受傷原因:交通事故15例,墜落8傷7例,砸傷10例,其他3例。兩組資料(p>0.05)。

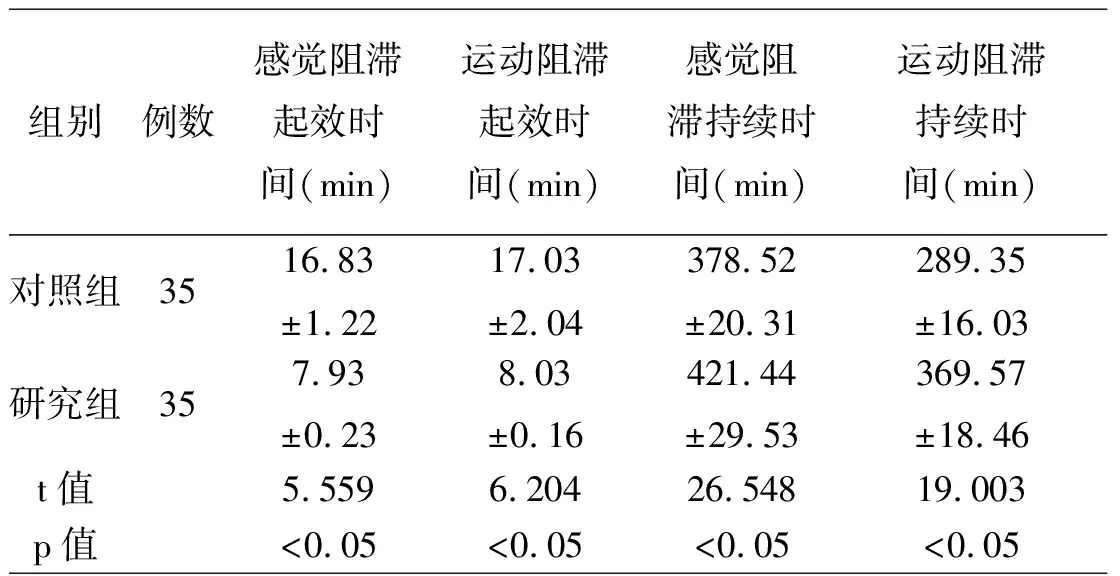

2.2兩組神經阻滯起效時間、神經阻滯持續時間比較

在觀察期間,觀察組感覺及運動神經阻滯起效時間短于對照組,感覺及運動神經阻滯持續時間長于對照組,差異有統計學意義(p<0.05)。

表1 兩組神經阻滯起效時間、運動及感覺神經阻滯持續時間比較

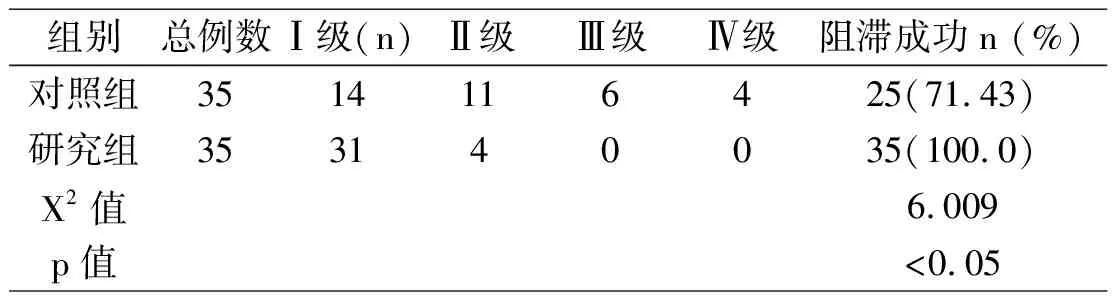

2.3兩組神經阻滯效果比較

觀察組神經阻滯成功率高于對照組,差異有統計學意義(p<0.05)。

表2 經阻滯效果比較

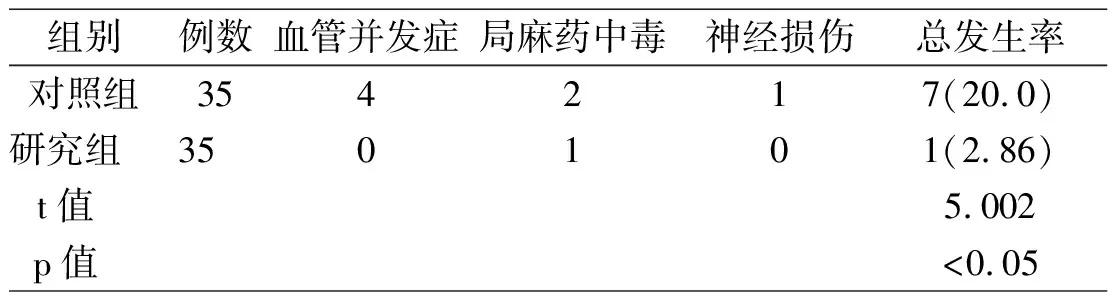

2.4兩組并發癥發生率比較

觀察組并發癥總發生率低于對照組,數據差異有統計學意義(p<0.05)。

表3 兩組并發癥發生率比較

3 討論

腋路臂叢神經發出的神經以及神經根的特殊鞘膜將間隙縱向分割,導致局麻藥的擴散受到上述隔膜的影響[5]。隨著超聲技術的發展及在腋路臂叢神經阻滯中的應用,能夠有效解決上述問題,借助于高頻超聲引導,不僅能對腋路臂叢神經進行精準定位,且在超聲可視化技術下,麻醉醫生能夠直接觀察到臂叢神經及其周圍的結構,從而能有效保障麻醉阻滯效果。采用腋路臂叢神經阻滯是接受上肢手術治療的患者最常用的一種麻醉方式,這種麻醉方式對機體產生的影響比較小,并且能夠更好的控制血流動力學的穩定。但是在操作者進行實際操作的過程中,由于相關解剖結構并不十分理想,而通過利用超聲圖像能夠清晰的顯示患者的橈神經、正中神經等的解剖結構,對于各個神經之間的筋膜分離可以有效縮短神經阻滯起效的時間。

綜上所述,針對腋路臂叢神經阻滯采用經超聲引導下進行能夠獲得更加滿意的麻醉效果,另外還可縮短感覺及運動神經阻滯起效的時間,獲得較長的感覺及運動神經阻滯持續時間,安全性良好,值得臨床推廣與應用。