肢體康復訓練在腦梗塞伴肢體偏癱患者護理中的應用效果

崔興鳳

(臨朐縣人民醫院 山東 濰坊 262600)

腦梗塞起病較急,常為突然發生,由于腦部血液出現無法及時供應的情況,腦組織在缺血缺氧的情況下會發生壞死,臨床上發生較多的類型包括腦血栓形成、腔隙性梗死、腦栓塞等[1-3]。腦梗塞的臨床表現十分典型,患者發病時猝然昏倒,主觀上會感覺頭痛、頭暈、惡心嘔吐等,同時伴隨意識不清晰、語言能力下降,軀體表現為偏身運動障礙、偏癱、肢體軟弱無力,其中最為嚴重的即是肢體偏癱,患者的運動功能出現障礙,對患者的身體健康和生活質量造成極大的損害,也給家庭帶來了一部分經濟負擔。中老年人腦動脈由于各種原因會出現不同程度的狹窄,因此本病中老年人發病機率最高[4]。MRI檢查是檢查本病的最佳手段,可快速查出早期缺血性損害,其次是腦CT,可明確梗死部位和梗死灶大小。腦梗塞伴肢體偏癱患者通常接受常規護理措施,包括臥床休息、維持身體各系統的基本循環、實時監測患者的各項生命體征、指導患者的飲食和作息等,肢體康復訓練護理是近幾年在臨床當中使用率很高的一種護理方式,有助于患者肢體運動功能的恢復,本實驗將圍繞接受肢體康復訓練護理的腦梗塞伴肢體偏癱患者展開詳細討論。

1 資料與方法

1.1一般資料

本次試驗將對2018年3月-2019年3月來我科室接受治療的62例腦梗塞伴肢體偏癱患者做出研究,由醫護人員通過計算機隨機數分組法分成兩組,兩組人數均等,實驗組的男女性比例為19:12;年齡分布在51-74歲,平均年齡(62.33±5.21)歲;腔隙性梗死7例,中等面積梗死18例,大面積梗死6例;病程4-8d,平均病程(3.78±0.54)d。對照組的男女性比例為17:14;年齡分布在54-72歲,平均年齡(62.89±5.74)歲;腔隙性梗死6例,中等面積梗死18例,大面積梗死7例;病程4-10d,平均病程(4.03±0.57)d。

1.2方法

對照組接受常規護理措施,實驗組在此基礎上接受肢體康復訓練護理,主要內容包括:①成立肢體康復訓練護理小組,由小組內成員對患者和家屬普及健康教育的知識,使患者和家屬充分了解肢體康復訓練的主要內容,以及訓練過程中可能出現的問題,本護理方法的優勢等。關注患者的心理狀態,為患者制定個性化心理疏導方案,放松患者的緊張情緒,增強患者對護理人員的信心,提升肢體康復訓練護理工作的整體質量;②積極采用祖國醫學中的針刺和按摩療法,肢體偏癱通常選擇主穴:風市、合谷、肩髎、血海、陰陵泉、百會,配穴:地倉、外關、陽陵泉、豐隆、手三里、足三里對患者進行針刺,根據患者的實際情況對穴位進行加減,7d一個療程。用專業手法為患肢進行輕柔按摩,20min/次,7d一個療程;③指導患者進行自主運動,首先練習舉手、抬腿,持續訓練一周后,可下床訓練,幫助患者蹲起、坐下,再逐步開始進行走路訓練;④訓練患者簡單的生活能力,可以讓患者拿起毛巾、筷子,恢復過程中讓患者慢慢自行刷牙、洗臉,可逐步過渡到高抬腿、跨步訓練,逐漸加強訓練強度。

1.3觀察指標

由主管醫生對患者隨訪一年,將兩組患者的護理滿意度進行記錄、比較。

運動功能:Fugl-Meyer運動功能量表[5](FMA評分)可測試患者的運動功能恢復情況好壞,且運動功能恢復情況與分數呈正相關。

神經功能:應用美國國立衛生研究院卒中量表[6](NIHSS)對兩組護理后的神經功能進行測試,總分35分,神經功能損傷程度越高,則得分越高。

日常活動能力:應用改良 Barthel 指數[7]檢測兩組患者護理后的日常活動能力,評分項目分為10個方面,每個項目下包含5級,級數越高,說明患者日常活動能力越強。

檢查、記錄兩組患者護理后的肌力等級,5級為正常狀態,0級為完全癱瘓狀態。

1.4統計學處理

本研究所獲取的全部數據資料均由統計學軟件SPSS26.0分析處理,其類型涵蓋計數資料與計量資料,采用X2檢驗及t檢驗方式,當P<0.05時,差異具有統計學意義。

2 結果

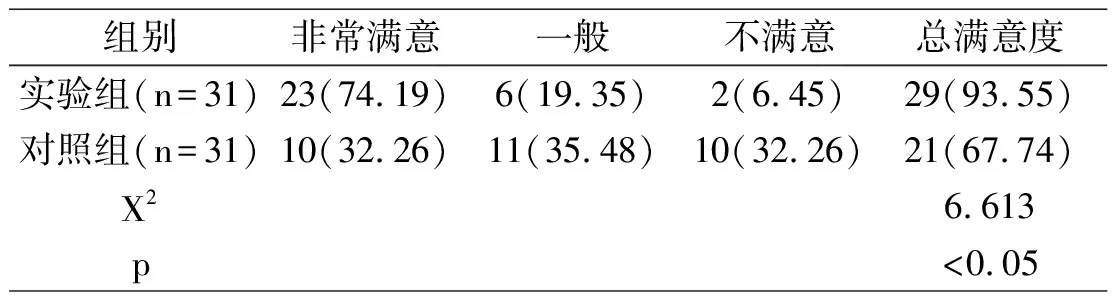

2.1兩組患者護理后的總滿意度比較

由主管醫生的隨訪記錄看來,實驗組的護理總滿意度明顯高于對照組(p<0.05),收到大量患者良好的反饋信息,詳見表1:

表1 兩組臨床護理總滿意度比較[n(%)]

2.2兩組護理后的運動功能恢復情況比較

統計兩組患者護理后的FMA評分,經數據分析發現,實驗組得分明顯高于對照組,充分表明實驗組的上、下肢運動功能恢復情況優于對照組(p<0.05),詳見表2:

表2 兩組護理后的Fugl-Meyer評分比較分)

2.3兩組護理后的神經功能與日常活動能力恢復情況比較

經數據分析后發現,實驗組的NIHSS評分顯著低于對照組,改良 Barthel 指數明顯高于對照組(p<0.05),說明實驗組的神經功能與日常活動能力恢復情況明顯優于對照組,詳見表3:

表3 兩組NIHSS評分、改良 Barthel 指數比較分)

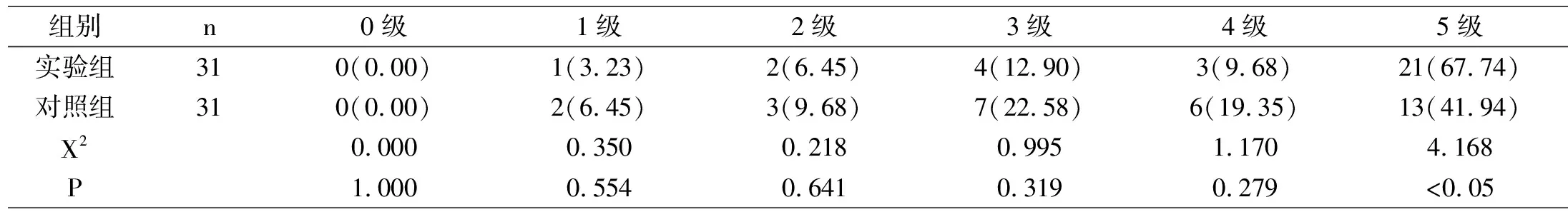

2.4兩組患者肌力變化情況比較

對兩組護理后的肌力變化情況進行統計后發現,實驗組的5級肌力等級例數顯著高于對照組(p<0.05),詳見表4:

表4 兩組護理后的肌力變化情況比較[n(%)]

3 討論

腦梗塞起病較急,常為突然發生,腦部血液無法正常供應,腦內出現血栓,出現缺血、缺氧情況即發生本病[8-9]。本病的臨床表現十分典型,包括猝然昏倒、意識不清、肢體癱瘓、語言能力下降等,其中肢體偏癱會對患者的日常生活和身體健康造成極大影響,也給家庭帶來一部分負擔[10]。中老年人腦動脈由于各種原因會出現不同程度的狹窄,因此中老年人發生腦梗塞伴肢體偏癱的機率最高。CT通常用來檢查腦內出血情況,準確率最高可達89.2%,本病對MRI檢查最為敏感,早期若出現腦部缺血情況,MRI檢查可清晰顯示。治療本病的原則是使腦部血液供應恢復正常,促使肢體運動功能和神經系統功能盡快恢復,患者臥床休息時做好護理措施,防止褥瘡形成,為患者進行肢體康復訓練護理,指導患者的飲食和日常生活,且要維持體內各系統正常循環。

本實驗最終數據顯示,接受肢體康復訓練護理的31例患者,臨床護理總滿意人數為29人,護理總滿意度為93.55%,遠遠超出只接受常規護理的患者。實驗組護理后1個月、2個月的Fugl-Meyer評分明顯高于對照組,充分說明實驗組患者上、下肢的運動功能恢復情況良好。此外,實驗組患者的NIHSS評分、改良 Barthel 指數較對照組高,神經功能與日常活動能力恢復情況也較好,且實驗組患者恢復到5級肌力的患者為21例,肌力大幅度提高。

基于以上討論,肢體康復訓練護理十分有利于腦梗塞伴肢體偏癱患者肌力、肢體運動功能及神經功能的恢復,臨床應廣泛宣傳肢體康復訓練護理的優勢,加大其使用力度。