遞增負荷運動中大學生乳酸閾及乳酸閾心率的實驗研究

黃濟明 孟艷

(廣州體育學院 廣東廣州 510500)

大學生根據乳酸閾強度制定運動負荷時,能夠參考的有關負荷強度的文獻資料較少,目前發表的文章中,大部分是針對運動員的實驗數據,因此,該實驗通過對大學生乳酸閾進行測試,并分析心率的變化情況,以期為指導大學生有氧運動提供實驗數據支持。

1 研究對象與方法

1.1 研究對象

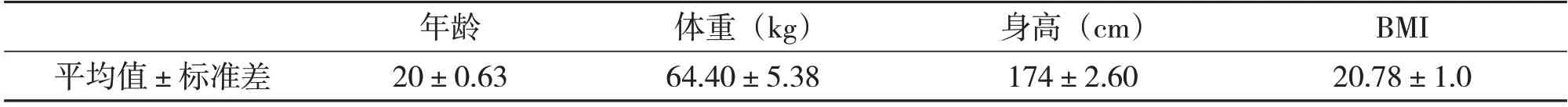

隨機選擇5 名運動人體科學專業男生為受試者(見表1),且每位受試者平均每天運動2h,受試者當天身體狀況全部正常。

表1 實驗對象基本情況

1.2 研究方法

1.2.1 實驗法

受試者配戴polar表記錄實時心率。首先在運動跑臺進行熱身,測試初始跑速為6km/h,以2km/h 的幅度遞增,每一級負荷運動3min,在每級負荷最后30s 時采集指尖血,運動結束后,收集受試者恢復期第3min、5min、10min的指尖血。

1.2.2 血乳酸測試及乳酸閾值的判定

采用BIOSEN C-Line 型號乳酸鹽分析測試血乳酸。將每個強度測定的血乳酸值(mmol/L)作為縱坐標(Y 軸),血乳酸值對應跑速(km/h)作為橫坐標(X 軸)。繪制乳酸閾曲線圖標,通過兩種方法判斷乳酸閾值。第一,根據個體乳酸閾測試方法(過最后一級負荷數值做對稱點,然后做此點的切線,得到的交點是個體乳酸閾值)(見圖1)。第二,根據Wasserman 的實驗觀點,當血乳酸從平穩上升到出現較明顯增加的臨界點(拐點)判定為乳酸閾(見圖2)。

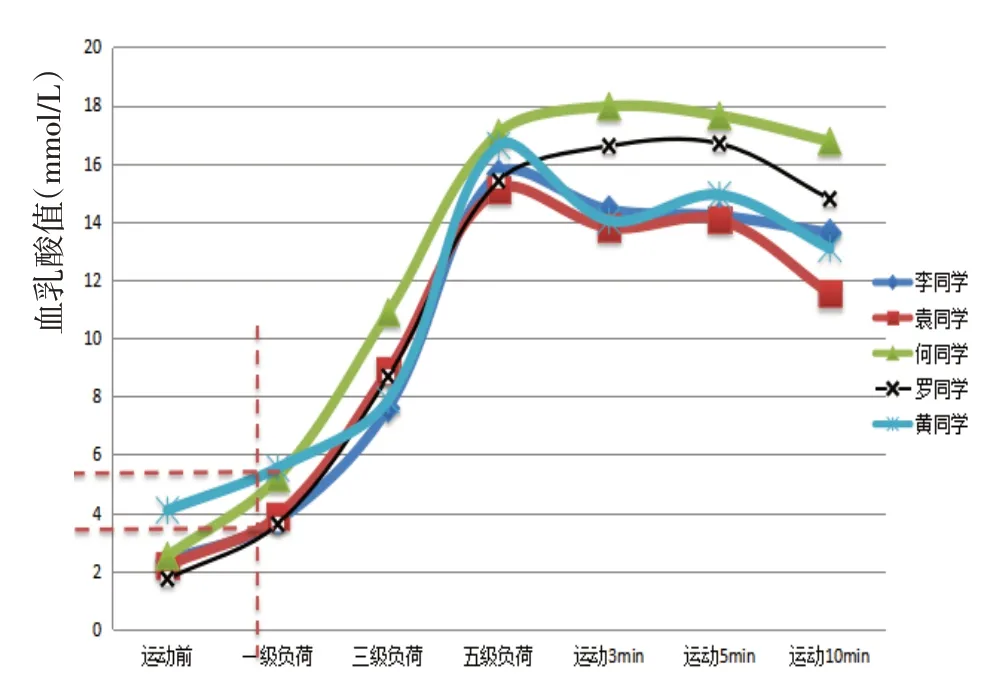

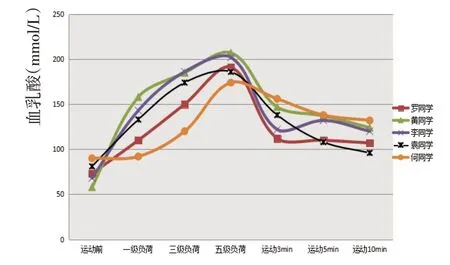

圖1 遞增負荷運動中及恢復期血乳酸變化示意圖(切線取值)

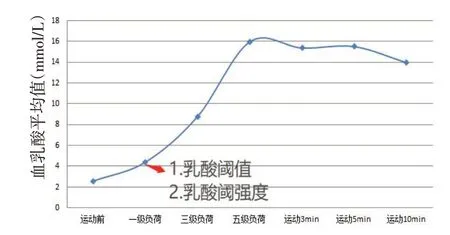

圖2 遞增負荷運動中及恢復期血乳酸變化示意圖(拐點取值)

1.2.3 數理統計法

2 結果與分析

2.1 血乳酸變化情況的結果與分析

血乳酸隨著負荷強度的增加而增加,隨著恢復時間的延長而降低。由表2 可看出,受試者的血乳酸值均隨運動強度的遞增而增加,到第5級負荷時,血乳酸值平均達到15.96±0.74mmol/L。該實驗結果顯示,運動結束到恢復期3min時,有些血乳酸值是上升的,有些變化不明顯,甚至個別血乳酸值在恢復期5min 時仍居高不下。實驗數據顯示,恢復期3~5min,血乳酸值的消除速率是0.25mmol/L/min,恢復期5~10min,血乳酸值的消除速率平均達到0.182mmol/L/min。說明遞增負荷運動后,骨骼肌堆積的乳酸,通過血液循環轉移達到平衡需要3~5min。

乳酸閾是在遞增負荷運動中,血乳酸隨著運動負荷遞增而增加,開始時血乳酸遞增得緩慢,隨肌肉運動強度逐漸加大,糖酵解做功比值增加,乳酸的生成速率明顯超過清除速率,血乳酸開始快速積累,隨運動強度加大,當運動到某個強度后,血乳酸急劇上升,該拐點通常被認為是由以有氧代謝為主過渡到以無氧代謝為主的轉折點,該拐點對應的血乳酸濃度為乳酸閾值,此拐點名稱不一,又叫無氧閾、血乳酸堆積起點等,對應的負荷為乳酸閾強度。通常以4mmol/L 作為乳酸閾值,乳酸濃度所對應的攝氧量、強度或功率作為有氧訓練與無氧訓練的界定值。實際上,BLT 存在明顯的個體差異,每個人的乳酸閾值受到運動能力、年齡、性別、環境等因素的影響有不同的閾值表現。在平時訓練過程中,采用乳酸閾強度訓練會獲得不同的訓練效果。因此,從運動員選材到各年齡階段的訓練過程中,確定運動員各年齡段的個體乳酸閾就顯得十分必要。

從圖1 可以看出,李同學與何同學五級負荷后血乳酸逐漸下降,而袁同學和黃同學兩位同學是恢復期3min先下降,然后3~5min升高,最后下降,而羅同學是先升后降,出現這種現象可能是由于運動員個體差異,需要進一步實驗探究具體原因,但是從圖像可以看出,血乳酸整體變化并不明顯,如何同學和袁同學兩個人恢復期的血乳酸,一個是變化最不明顯,一個是恢復最明顯,但是兩人整體變化都不大,休息10min 后血乳酸值依然居高不下,如錢芳研究認為,血乳酸恢復時間相對比較久。運動后1~2min 血乳酸會出現峰值,血乳酸是反映機體疲勞程度的指標,即平時訓練不需要等血乳酸完全恢復就可進行訓練,如馬拉松運動員訓練時,一般采用乳酸閾負荷訓練,使無氧代謝供能比例增大,進而創造更好成績。乳酸閾強度訓練也是學界研究的熱門,如林華針對13~16歲優秀青少年游泳運動員乳酸閾分析時,發現男女總體平均值為2.77±0.70mmol/L。林文弢在分析氧濃度與乳酸閾之間的關系時發現,隨著氧濃度的降低,個體乳酸閾值也在下降,常氧環境個體乳酸閾值為4.61±1.07mmol/L,此次實驗結果表明,采用第1 種個體乳酸閾判定方法,平均個體乳酸閾值為4.60±1.20mmol/L。利用Wasserman的實驗觀點,以血乳酸從平穩上升到出現較明顯增加的臨界點(拐點)為判定方法確定個體乳酸閾時,個體乳酸閾值平均值為4.39±0.81mmol/L,從結果上看,出現偏差,需要進一步探討其原因。總體來看,運動中血乳酸峰值為15.96±0.74mmol/L(表2)。從表3 中可以看出,兩種方法平均個體乳酸閾均值為4.49mmol/L,乳酸閾的個體差異較大。由于此次實驗樣本數量少,需要進一步增加樣本數量,探討其原因。

表2 遞增負荷運動中及恢復期血乳酸的變化情況(mmol/L)

表3 兩種方法得到的個體乳酸閾值(mmol/L)

2.2 心率變化情況的結果與分析

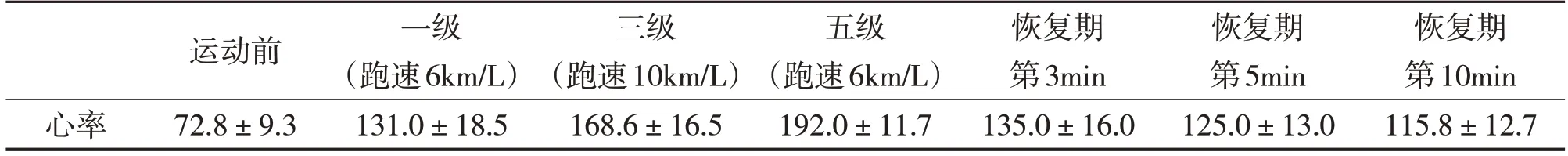

心率是評價運動負荷最為簡便的一個指標。從表4 可看出,隨著負荷的增加,其心率值也增加,且第三、第五級負荷時增加比較明顯,心率處于較高水平,第五級負荷心率平均值約為190 次/min,第一、第三級負荷標準差變化比較大。在恢復期間,第3min 時心率下降速度最快,隨著恢復時間的推移,心率下降速度減慢。心率在第一級負荷時急劇增加,且隨著負荷的遞增,心率變化的幅度越來越小,在第五級負荷時出現峰值,運動后第3min基本恢復到第一級負荷時的心率,但心率的變化存在較大的個體差異。從平均值可以看出,恢復期第10min 時,心率依然不能恢復到運動前心率水平,即訓練后如果需要恢復到安靜心率水平要10min 以上,從恢復期時間段上分析第3min 之前恢復速率比后面兩階段快,且第3min 時心率基本與一級負荷心效率相同。從圖4、圖5 可以看出,心率與運動負荷是成正比的,即運動過程中實時監控心率可以得到運動員運動強度的具體情況,進而根據每個運動員的特點,安排更為合理的訓練計劃。李同學和黃同學心率已經在200次/min以上,說明第五級負荷對兩位同學來說,強度就有點大,但其他3 位學生是可以承受的,但是恢復期李同學和羅同學心率下降比較快,即兩位同學可以在更短時間內進入下一組訓練。

表4 遞增負荷運動中心率變化情況(b/min)

2.3 運動中血乳酸與心率變化結果與分析

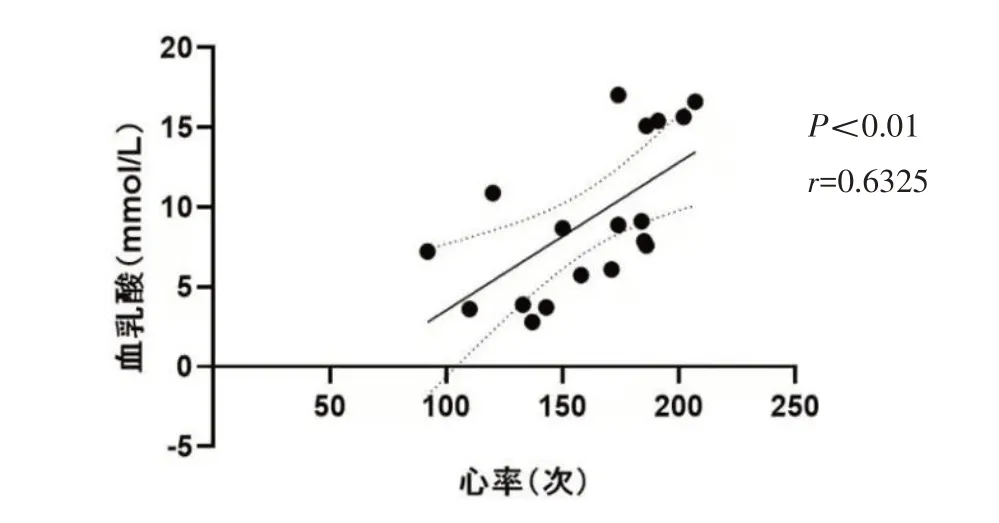

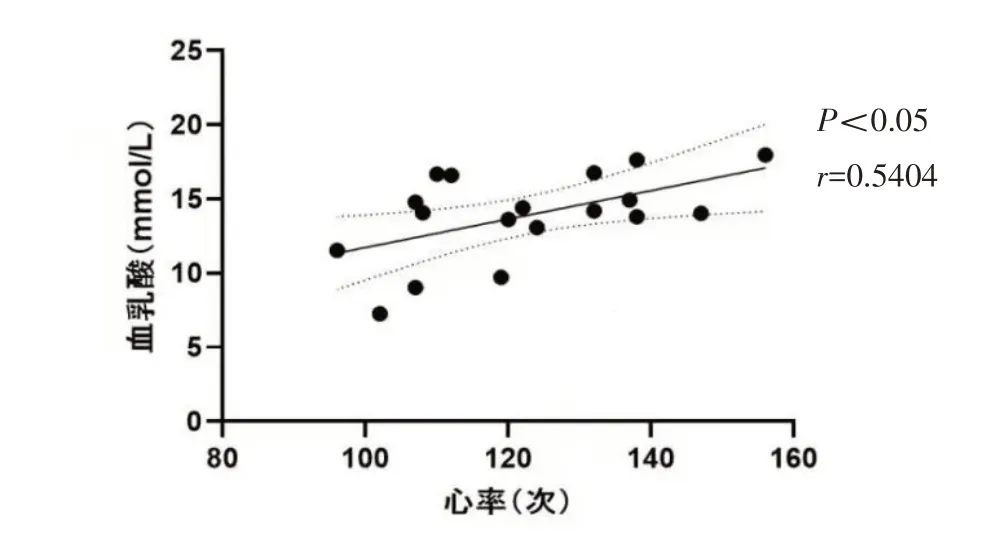

用乳酸閾心率作為控制運動強度的簡易指標,已被廣泛應用于訓練中,乳酸閾心率是指在遞增負荷運動中,機體出現乳酸閾時所對應的心率。有研究表明,運動員的乳酸閾心率是145±10次/min。如圖6、圖7所示,在遞增負荷運動中,血乳酸的變化與心率的變化是高度相關的,說明用乳酸閾心率作為大學生運動中控制訓練負荷的手段是有效、可行的。從實驗結果中可看出,乳酸閾心率是131 次/min,乳酸閾強度是4.394mmol/L,與運動員的乳酸閾心率相比低一些。王志鋒等人研究得出,大學生乳酸閾心率是156.48±12.28 次/min,乳酸閾強度是3.59±0.88mmol/L,該實驗與其研究結果中乳酸閾心率值相差較大,從圖5 心率平均值和圖3 血乳酸平均值可以看出,乳酸閾強度出現在一級負荷階段,平時大學生參加有氧運動,可以參考此文的數據。從圖6、圖7 可以看出,心率與血乳酸高度相關,即平時訓練過程可以通過監控心率來控制運動強度。

圖3 遞增負荷運動中及恢復期血乳酸平均變化示意圖

圖4 遞增負荷運動中及恢復期心率變化圖

圖5 遞增負荷運動中及恢復期平均心率變化圖

圖6 遞增負荷運動中心率與血乳酸相關性分析圖

圖7 恢復期心率與血乳酸相關性分析圖

3 結語

大學生在遞增負荷運動中,血乳酸與心率均隨負荷強度增加而增加,并且高度相關,其乳酸閾值為4.394mmol/L,對應的乳酸閾心率為131 次/min,為大學生訓練監控提供數據支撐。但實驗樣本量較小,在確定乳酸閾時,采用兩種方法導致的數據差異需要進一步增加樣本量進行測試分析。