后疫情時代茂名市大學生體育鍛煉參與現狀研究

葉宇森 黃盛良

(1.廣東石油化工學院經濟管理學院;2.廣東石油化工學院體育學院 廣東茂名 525000)

2019 年9 月,國務院發布了《體育強國建設綱要》,這是繼全民健身、健康中國后又一體育促進健康的重要文件。新冠疫情的暴發,我國面臨著一場嚴峻的考驗。疫情嚴重時,居家成了一種常態。久坐、身體活動少、長時間使用電子產品等習慣,使大學生的身體鍛煉方式發生了變化,大學生體質也隨之發生了改變。大學階段作為學生最后的校園學習階段,健康科學的體育鍛煉方式將影響其一生。大學生體質健康問題受到國家和社會的廣泛關注和高度重視。在后疫情時代,大學生的體育鍛煉方式如何、參與率及積極性是否樂觀,這一系列問題需要更進一步的探索。

1 研究對象與方法

1.1 研究對象

以后疫情時代茂名市大學生體育鍛煉參與現狀為研究對象。

1.2 研究方法

1.2.1 文獻資料法

以疫情體育、體育鍛煉動機、大學生體育鍛煉等關鍵詞,在中國知網進行檢索,收集梳理相關文獻,為該研究奠定基礎。

1.2.2 問卷調查法

根據研究目的,自行設計問卷,經過專家建議修改后定稿。在線向學生隨機發放500 份問卷,回收500份,有效問卷500份,有效回收率為100%。

1.2.3 訪談法

對部分教師、學生進行訪談,了解學生體育鍛煉參與情況。

1.2.4 數理統計法

使用Excel和SPSS 22.0對數據進行分析。

2 結果與分析

2.1 疫情前后學生運動變化

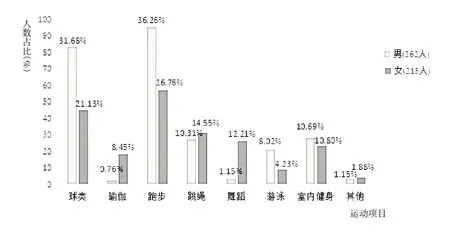

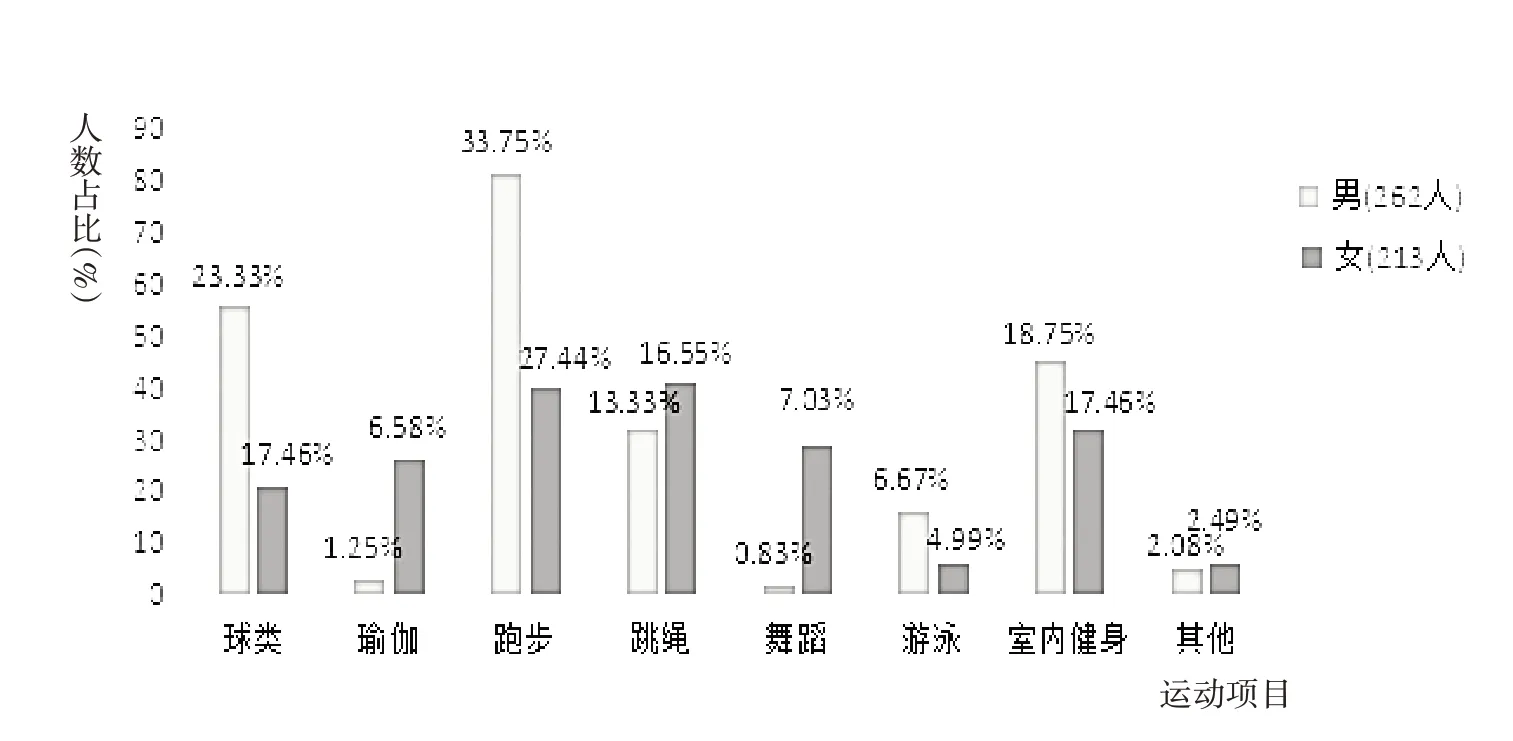

如圖1 和圖2 所示,新冠疫情發生前,參與調查的學生中共有475 名大學生參與體育鍛煉,25 名沒有參與體育鍛煉,新冠疫情發生后,參與體育鍛煉的大學生減少至441人,未參與體育鍛煉的大學生增加至59人。對疫情前后學生運動項目的選擇情況進行統計,從性別上看,疫情前后,男生在球類、跑步、游泳和室內健身4個項目上占比均大于女生。女生在瑜伽、跳繩和舞蹈3 個項目上占比均大于男生。從項目上看,疫情前后,選擇跑步項目的學生占比都是最多的。相比疫情前,球類項目占比有所減少,跳繩和室內健身項目有所增加,瑜伽、舞蹈、游泳和其他項目則無太大變化。

圖1 疫情前學生運動項目選擇

2.2 學生體育鍛煉內因分析

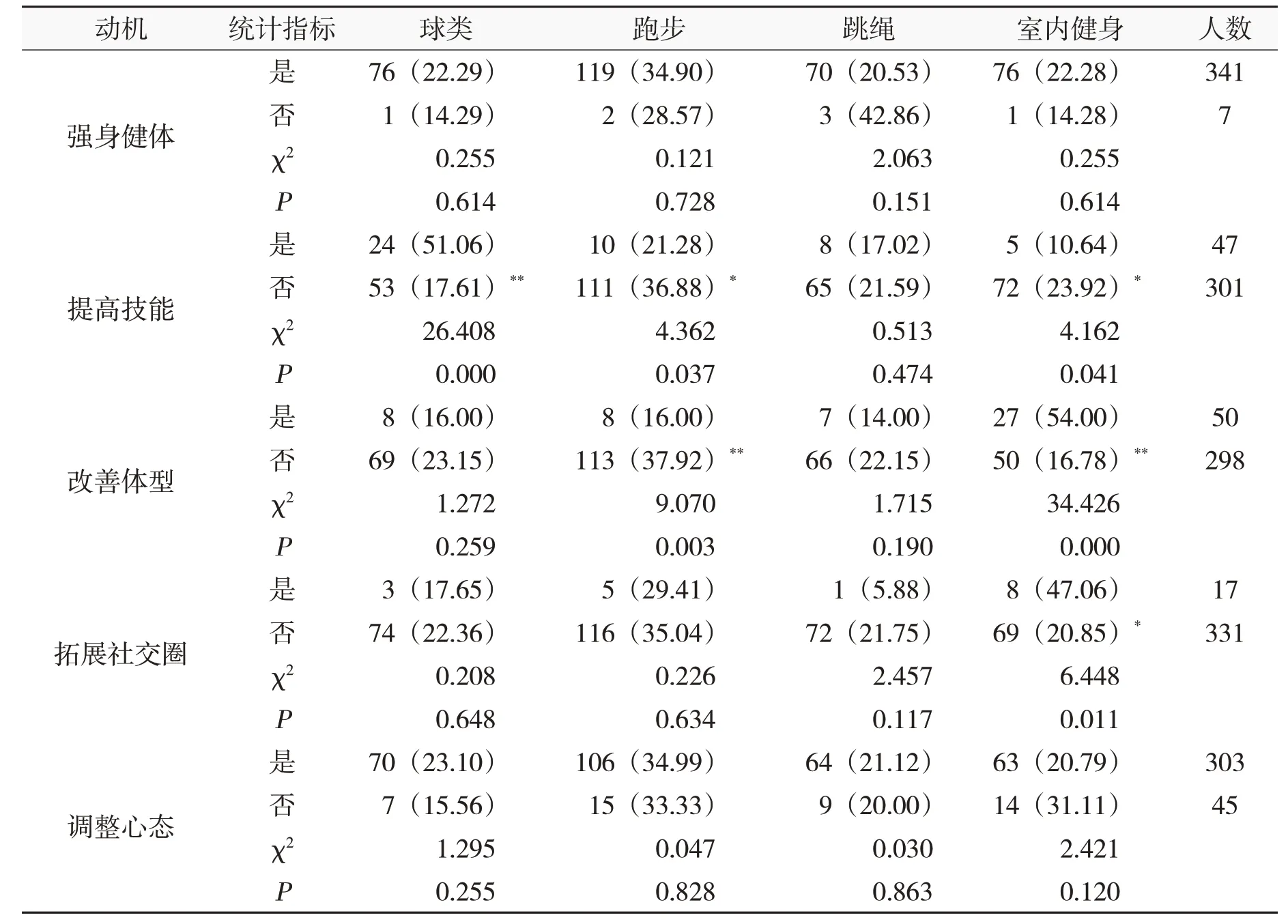

針對疫情以來參加鍛煉的學生進行體育鍛煉動機分析,將圖2 中選擇人數占比大于10%的球類、跑步、跳繩和室內健身4個主要項目與強身健體、提高技能、改善體型、拓展社交圈、調節心情和應對體測(均賦值為0=否,1=是)6種動機進行卡方檢驗(見表1)。

圖2 疫情以來學生運動項目選擇

由表1可知,無論選擇哪種運動項目,學生在強身健體和調整心態兩個動機上,差異無統計學意義(>0.05)。其他的動機會在一些項目上表現出顯著性差異。

表1 不同鍛煉動機大學生運動項目選擇率比較

縱向來看,學生選擇球類項目會明顯受到提高技能這一個動機的影響(<0.05),選擇跑步項目會明顯受到提高技能和改善體型兩個動機的影響(<0.05),選擇跳繩的動機差異無統計學意義(>0.05),選擇室內健身會明顯受到提高技能、改善體型和拓展社交圈3個動機的影響(<0.05)。

2.3 疫情前后學生運動情況的改變

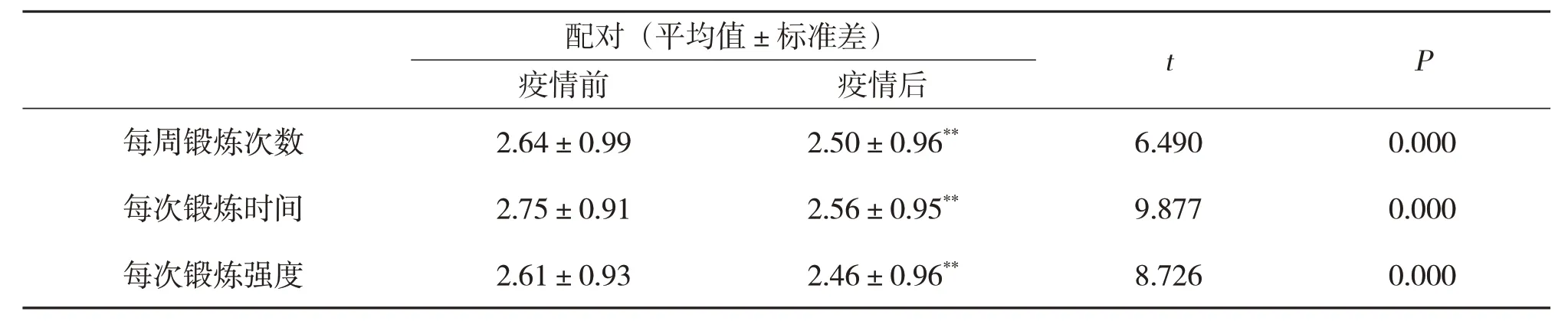

為了反映學生疫情前后的運動情況,問卷設置了6道關于疫情前后學生運動負荷的問題,其中疫情前每周鍛煉次數和疫情后每周鍛煉次數兩個問題都分為0次、1~2 次、3~4 次、5~6 次和6 次以上共5 個等級,分別賦值1分、2分、3分、4分、5分。疫情前每次鍛煉時間和疫情后每次鍛煉時間都分為15min 以下、15~30min、31~45min、46~60min 和60min 以上作為5 個等級,分別賦值1分、2分、3分、4分、5分。疫情前每次鍛煉強度和疫情后每次鍛煉強度都按照低強度、較低強度、中等強度、較高強度和高強度共5個等級,分別賦值1分、2分、3分、4分、5分。對3組數據進行配對樣本檢驗,結果如表2所示。

表2 疫情前后大學生運動情況比較

從差異性上看,三組配對數據均呈現出顯著性差異(<0.05)。從平均值上看,疫情前每周鍛煉次數、每次鍛煉時間和每次鍛煉強度的平均值分別明顯高于疫情后每周鍛煉次數、疫情后每次鍛煉時間和疫情后每次鍛煉強度的平均值。

2.4 大學生體育鍛煉知行不一

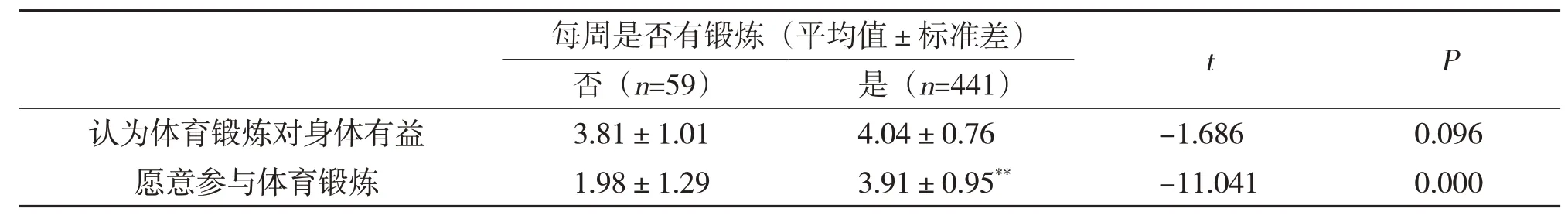

設置認為體育鍛煉對身體有益和愿意參與體育鍛煉兩個問題,采用Likert五級量法,設置非常不認同、比較不認同、一般、比較認同和非常認同5 個等級,分別賦值1分、2分、3分、4分、5分。設置變量為每周是否有鍛煉,其中每周參加鍛煉的人有441人,沒有參加鍛煉的人有59 人,對數據進行獨立樣本檢驗,結果如表3所示。

表3 大學生體育鍛煉認知與意愿分析

在差異性上,認為體育鍛煉對身體有益的學生在每周是否參與鍛煉上的差異無統計學意義(>0.05),即參與體育鍛煉的學生和每周沒有參與體育鍛煉的學生,在認為體育鍛煉對身體有益上沒有顯著性差異。愿意參與體育鍛煉在是否參與鍛煉上具有顯著性差異(<0.05),即參與體育鍛煉的學生和沒有參與體育鍛煉的學生在愿意參與體育鍛煉上存在顯著性差異。

在平均得分上,每周參加體育鍛煉的學生在認為體育鍛煉對身體有益和愿意參與體育鍛煉方面,均高于每周沒有參加鍛煉的學生,其中每周參加鍛煉的學生在愿意參與體育鍛煉上的平均得分明顯高于每周沒有參與鍛煉的學生。

2.5 影響大小參與體育鍛煉的外部因素

將學生是否參與運動設置為因變量(賦值1=參加,0=不參加),將應付體質測試、同學影響、學校要求、家長要求、設施不全、學業壓力大6個因素(賦值1=是,0=否)設為自變量,進行二元Logistic回歸分析,結果如表4所示。

表4 影響學生參與鍛煉的因素

根據似然比,先剔除顯著性>0.05 的變量,最終剩余4 個變量,即應付體質測試,同學影響、設施不全和學業壓力大是影響大學生參與體育鍛煉的主要因素(<0.05)。

3 結論與建議

3.1 結論

3.1.1 大學生的鍛煉動機不足

有研究指出,大學生疫情期間養成了在家進行鍛煉的習慣,此次疫情前后,參與運動的人數變化并不大,只是在項目選擇上有所變化,選擇室內健身的人數有所提高。有研究認為,體育鍛煉對大眾的身心健康影響是巨大的。調查結果顯示,在4類主要運動項目中,大部分學生選擇運動項目的動機都包含強身健體和調節心態,這說明參與運動的大部分學生都能夠感受到體育鍛煉所帶來的身心上的改變。在5 個動機中,對學生選擇室內健身項目具有顯著影響的動機有3個,對選擇跑步具有顯著性影響的動機有2個,并且選擇室內健身和跑步的人數占參與運動人數的44.90%,大學生參與體育鍛煉動機不足。

3.1.2 體育鍛煉時間不足

新冠疫情很大程度影響了學生的運動計劃,與大學生在疫情前的運動強度相比,大學生在疫情后每周的鍛煉頻率明顯下滑,每周鍛煉時間和強度都明顯減少。調查結果顯示,在疫情前后,大學生平均每周運動次數均低于3 次,平均每日運動時間均不足1h。這反映出大學生日常鍛煉時間不足的問題,并且疫情的出現加劇了問題的嚴重性。

3.1.3 體育鍛煉知行不一

一方面,學生大多都認為體育鍛煉對于身體有益,但即使如此,依然有部分學生不參與體育鍛煉,出現了知行不一的情況,這與羅麗娜等人的研究結果一致。另一方面,每周參加運動的學生和不參加運動的學生在對于愿意參與體育鍛煉上存在較大差異,這說明參加運動的學生普遍是自愿參與的,積極性較強。提高參與度是實現體育教育目標的重要途徑,因此,認為體育鍛煉有益身體,但又不愿意參加體育鍛煉的學生就是潛在的運動群體,需要提高這類學生的參與率。

3.1.4 影響大學生參與體育鍛煉的主要外部因素

應付體質測試、同學影響、設施不全和學業壓力大是影響大學生參與體育鍛煉的4個主要外部因素。有研究指出,加強對體育場地設施的建設力度是提升高校體育設施舒適度的重要前提,校園體育鍛煉氛圍的營造是學生鍛煉習慣形成的決定性因素。因此,良好的體育設施和體育氛圍能夠調動學生參與運動的積極性。通過訪談學生發現,不參加鍛煉的學生主要受到課業壓力的影響,這與溫愛玲等人的調查結果一致。有研究認為,大學生參加課外體育鍛煉的次數累計量越多,他們的體質達標成績就越好。實地觀察發現,在體質測試前的一個月內,參與體育鍛煉的學生明顯增多。

3.2 建議

(1)學校在日常的體育教學中要了解學生的運動偏好,針對性地開設課程。

(2)注意疫情對學生的影響,根據后疫情時期學生在體育鍛煉負荷上的變化,改變教學策略。

(3)加強校內體育設施的完善,充分利用已有線上和線下的資源,營造學生喜聞樂見的體育運動氛圍。

(4)加強體育強國、健康中國的宣傳教育,讓廣大學生了解體育運動的重要性以及其對于國家未來發展的重要意義,積極引導學生參與各項運動。