后扶貧時代邊疆民族地區職業教育扶貧的實施路徑

——以德宏傣族景頗族自治州為例

王曉蕓,楊朝樓

(德宏職業學院 財經旅游學院,云南 芒市 678400)

1 引言

貧困的一般概念分為收入貧困和能力貧困兩類。以英國學者朗特里為代表的收入貧困理論主要從收入是否能滿足人們生存所需要的物質條件層面來描述貧困。但是,隨著經濟社會的不斷發展和人們生活水平的不斷提高,人們逐漸意識到用收入是否能滿足基本生活需要來界定貧困是不夠的。因此,一些學者提出了能力貧困的概念,阿馬蒂亞·森曾認為貧困不僅僅是物質財富的缺乏和較低的生活水平,其根源和實質在于貧困人口創造收入能力的匱乏。不斷提高貧困人口的生產和生活能力是根治貧困這一頑疾的主要手段。2020年是中國全面建成小康社會的時間節點,但是邊疆少數民族地區貧困人口依然存在文化素質不高、職業能力缺乏這兩個致貧和妨礙脫貧的主要因素。因此,通過發展職業教育來提升貧困人口的文化素質和生產技能,使其走上脫貧致富的道路,是后扶貧時代邊疆民族地區扶貧戰略的必然選擇。

2 德宏貧困人口致貧因素的分析

德宏傣族景頗族自治州位于祖國的西南邊陲,其東南、西南、西北與緬甸聯邦接壤,山區面積占全州總面積的89%,是全國30個少數民族自治州之一,是典型的“邊疆、山區、民族、貧困”四位一體的少數民族自治州,貧困人口主要聚居于農村,涉及49個鄉鎮224個行政村421個自然村。

2.1 自然環境因素

德宏大多數貧困村資源有限、環境脆弱,絕大多數的貧困村位于山區和中緬邊境線,普遍具有地理位置偏僻、海拔落差大、氣候變化大、水土流失率高、農業生產的自然條件較差、人均資源占有量嚴重不足的特征。主要表現為以下兩方面:一是以洼地、旱地和坡地居多,適宜耕種的農地較少,且糧食作物單一,旱地多以玉米為主,導致農產品不僅產量低,而且質量較差。據統計,德宏貧困村的農用地構成中,水田僅占30.13%,洼地、旱地和陡坡地占69.87%。絕大多數貧困自然村農民人均農田僅0.97畝,人均林地僅1.1畝。根據調研的某村,有貧困戶134戶,人口523人,人均耕地僅有0.63畝,人均有效澆灌耕地面積僅有0.27畝,人均林地面積有1.61畝,自然資源人均占有量嚴重不足。二是貧困村的林木品種單一,開發利用效率較低。草地還沒有形成一定的養殖規模,仍舊采用自然放牧的方式。

2.2 經濟社會因素

從產業結構來看,德宏貧困村的第一產業比重較大且層次較低,第二三產業比重低。大多數貧困戶的生產經營結構單一,仍然保持著傳統的種養殖模式,仍以糧豬型單一農業結構為主。在第二三產業方面,貧困戶雖然有強烈的從事意愿,但是缺乏相應的生產基礎和生產能力。例如,調研村2018年人均年收入為5320.03元(其中人均純收入為2782.86元),因為人均自然資源的占有量很少,種養殖業帶來的經營性收入僅占人均年收入的28.9%,有61.52%的收入是依靠打工帶來的工資性收入,財政轉移支付收入占比為9.31%。該村種植的農作物主要以玉米為主,水稻為輔;經濟作物以茶葉為主,甘蔗為輔。在養殖業方面,農民以養殖豬、雞等品種為主,牛羊為輔,仍然采取傳統的圈養方法,養殖規模小,投入產出效率較低。德宏州在《德宏州“十三五”脫貧攻堅規劃(2016—2020年)》中分別從“產業扶貧、轉移就業扶貧、易地搬遷、教育扶貧、健康扶貧、生態保護扶貧、兜底保障、社會扶貧”8個方面進行了規劃,至今已經取得了重大成效。但是,由于德宏貧困面大、貧困程度深、扶貧資金缺口大,以及貧困群眾自我發展能力弱,一旦遇到自然災害、交通事故、大病就醫、子女升學或結婚、沾染吸毒等天災人禍和額外支出,都可能導致脫貧群眾返貧,政策的落實和執行的效果受到影響。

2.3 人力資本因素

一是德宏的貧困人口整體素質偏低,觀念落后、行為保守、輕視教育,對文化知識需求不足。在課題調研的貧困村,小學及以下文化人口比重為35%,初中文化人口比重為56%,高中以上文化人口比重僅占9%。由于德宏地處邊疆,政府部門對貧困村教育資金的投入有限,教育設施落后,師資隊伍素質不高且結構不合理。對貧困戶來說,簡單的農業生產對教育的回報率不明顯,農民投資積極性低。由于高中以上農村教育的缺失,致使掌握科學技術的人才數量少,是這些貧困村的人力資本匱乏的主要原因。二是貧困人口職業技能單一,非農就業競爭力極弱。調研貧困村134戶貧困戶的調查顯示,有57.46%的農戶認為缺技術是其主要的致貧原因,有24.63%的農戶認為缺技術是其他致貧原因。該村外出打工的人數占到總人口數的35.75%,其中州外打工人數占總人口數的比例為7.46%。由于耕種農田和照顧家庭老弱病殘成員的需要,很多貧困戶外出從業或打工的周期小、時間短,并且以州內打工為主。外出打工多以體力勞動為主,工作不穩定,工資收入低。三是貧困人口經營管理欠缺、抵御市場風險能力較弱。貧困人口一般以家庭分散式經營為主, 缺少集體合作經濟組織。 大部分農戶仍停留在自給自足的小農格局,與市場聯系溝通相對較少,捕獲市場信息、篩選分析能力有限,無法準確預測農產品市場走勢,普遍存在產銷不對稱、銷售渠道閉塞現象,在市場競爭中處于弱勢地位,抵御市場風險能力較弱。

3 后扶貧時代職業教育助力德宏扶貧戰略的現狀及存在的問題

3.1 職業教育未能滿足邊疆民族地區扶貧戰略的需求

德宏職業院校學生的生源地主要以農村為主,建檔立卡戶等家庭經濟貧困的學生也相對較多。例如:2019年德宏某職業院校農村生源地學生比重占到83.92%,少數民族學生比重為31%。建檔立卡家庭經濟困難學生的比重為5.79%。課題組對134戶村民和350個建檔立卡戶學生的調查結果顯示,72%的被調查者表示,他們沒有接受過任何職業技能和種植技術的培訓;13%的被調查者表示偶爾接受過培訓;15%的被調查者表示接受過培訓。由此可見,德宏的貧困村普遍存在人力資源薄弱、技術技能人才匱乏等問題。

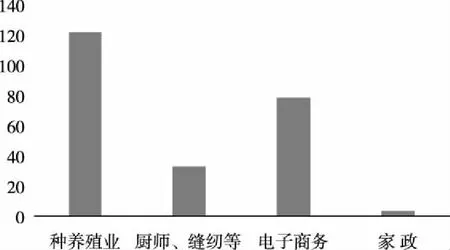

根據對貧困村民和貧困學生的調查,大部分貧困村民和學生認為種養殖技術培訓是當前比較迫切的需求。此外,有相當一部分貧困學生表現出了對電子商務技術等新興技術的培訓需求,相當一部分村民表現出了對家政服務和廚師、縫紉等傳統技術培訓的需求,如圖1和圖2所示。這就要求德宏的職業院校調整專業和學科設置,增加相關農業生產和經濟類實用型課程,為德宏扶貧培養人才隊伍。

圖1 貧困生對技能培訓的需求調查

圖2 貧困村民對技能培訓的需求調查

3.2 邊疆民族地區職業教育與扶貧戰略存在不相契合的因素

目前,德宏的職業教育在辦學的體制機制及指向上與扶貧戰略存在一些不相契合的因素:一是存在一定的重學歷教育而輕社會培訓的傾向。貧困人口往往需要快速掌握一定的技能而進入就業市場,而當前德宏職業院校尚未對貧困人口的職業培訓需求以及培訓的方式、方法進行過系統研究。二是重人才培養評價而輕服務社會評價。由于政府部門對職業教育服務社會、培養培訓貧困人口職能的重視還不足,一定程度上也造成職業院校主動介入扶貧戰略的動力不強。

3.3 邊疆民族地區職業教育參與扶貧戰略存在的困境

第一,融資渠道單一。德宏地處我國的邊疆少數民族地區,職業教育的經費來源主要為政府撥款,但地方財政收入捉襟見肘,職業教育的經費投入十分有限,存在貧困人口學費減免和財政專項資金缺乏的矛盾。

第二,德宏貧困人口情況復雜。需要扶貧人口的總量大,不同地域、不同民族的貧困程度、貧困原因、生產生活方式等方面又千差萬別,這些均需要有差別地進行培訓,對于各職業院校來說是巨大的挑戰。

4 后扶貧時代發展職業教育支持邊疆民族地區扶貧戰略的路徑選擇

4.1 職業教育人才培養支持邊疆民族地區扶貧

當前職業教育既肩負培養一批懂農業、愛農民、愛農村的“三農”工作人員的重任,又需要培養貧困村民的職業勞動能力,抵御因文化素質較低和職業技能單一導致的能力貧困。當前,邊疆民族地區很多貧困村民很少甚至沒有接受過正規的教育和培訓,很多知識僅只是通過經驗的傳授,知識的缺乏限制了他們在實際生產中發揮作用。此外,具有一定文化知識的青壯年大多數外出務工,人才呈現出凈流出的狀況。因此,人才隊伍的建設是扶貧的基礎,職業教育必然要承擔起新的使命。

4.2 職業教育科學研究支持邊疆民族地區扶貧

邊疆民族地區一些貧困村還存在傳統的自然經濟模式,一些貧困村民在相對封閉的山村中仍然過著自給自足的生活,落后的社會生產力和粗放的生產方式與當前現代經濟社會的發展形成了巨大的反差。因此,需要職業教育承擔相關農業實用技術和生產方式創新的使命,通過集約經營、商業企劃、在線營銷等方式破解邊疆民族地區貧困鄉村小農經濟的內循環,轉變村民的小農經濟意識,改變粗放的生產方式,面向市場、優化結構,依靠信息與技術手段,不斷提升農業發展的質量和效益,加快邊疆民族地區傳統農業向現代農業轉變。

4.3 職業教育社會服務支持邊疆民族地區扶貧

邊疆民族地區的貧困鄉村多數地處邊緣地帶,社會公共服務少,教育發展水平較低,醫療服務欠缺,無法滿足村民對物質、精神和健康的需求,貧困人口的人文貧困甚于物質貧困。職業教育要發揮教育教化的作用,以社會主義核心價值觀為引領,促進物質文明建設和精神文明建設的協調發展。職業院校還可以通過校與村共建的形式,進行法律、法規和文明宣講、送文化下鄉,推進移風易俗,弘揚農耕文明和優良的民族文化傳統,培養良好家風、民風和社風,促進德宏鄉村文化繁榮,增強村民法律意識,提升鄉村魅力,助力鄉村文化建設,為邊疆民族地區扶貧提供精神支撐。

4.4 職業教育文化傳承支持邊疆民族地區扶貧

少數民族文化是邊疆民族地區脫貧致富和不斷發展的重要資源。2013年,教育部、文化部和國家民委聯合下發了《關于推進職業院校民族文化傳承與創新工作的意見》,對職業院校如何傳承和創新民族文化進行了全面部署。同年,國務院辦公廳轉發教育部等部門《關于實施教育扶貧工程意見的通知》特別強調:“結合片區民族地區的發展需要和文化遺產保護的要求,將民族文化、民族技藝傳承創新納入職業教育體系”。

為此,職業院校要利用專業優勢和地緣優勢加大對邊疆地區少數民族優秀傳統文化的挖掘、保護與傳承的力度。不僅要強化課程設置中的民族文化傳輸功能,還要建設一些能體現邊疆民族文化特點,并具有產業化前景的民間傳統技藝的專業。鼓勵民間藝人、技藝大師和非物質文化遺產傳承人參與職業院校辦學。加強與民族貿易企業、文化旅游企業合作辦學。通過傳承與創新民族文化不僅可以避免職業院校辦學同質化的局面,提升辦學特色和辦學水平,還能增強其服務民族特色產業的能力,助力邊疆民族地區后扶貧時代扶貧戰略的實現。