煙臺市環境空氣質量影響因素相關性分析

王悅靜 劉衍慶 曲紅擁

(山東省煙臺生態環境監測中心,山東 煙臺 264000)

0 引言

“十三五”期間煙臺市經濟由快速發展轉變為高質量發展,社會發展過程中能源種類、產業結構的調整勢必對環境空氣質量產生影響。本研究通過選取煙臺市環境監控中心28 個監測點位6 類污染物日均值,對“十三五”期間煙臺市環境空氣質量進行現狀分析,并結合產業結構、能源結構、污染防治政策等與變化趨勢的規律,進行相關性分析,從而找出煙臺市環境空氣污染物變化特征,探索煙臺市環境空氣質量不斷改善的原因。

1 區域概況

煙臺市位于山東半島中部,位于東經119°34′—121°57′,北緯36°16′—38°23′;東連威海,西接濰坊,西南與青島毗鄰,北瀕渤海、黃海,與遼東半島對峙;總面積為13 864.5 km2;海岸線曲長702.5 km,海島曲長206.62 km;屬暖溫帶大陸性季風氣候,雨水適中、空氣濕潤、氣候溫和。

2 數據來源與評價方法

2.1 數據來源

本研究共收集煙臺市28個監測點位,2016年1月1 日至2020 年12 月31 日期間以二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、細顆粒物(PM2.5)、可吸入顆粒物(PM10)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3)等污染物日均質量濃度數據作為基礎數據源(數據來源于煙臺市環境監控中心),對煙臺市6 種污染物年均值、煙臺市區6種污染物月均值進行分析。

2.2 評價標準

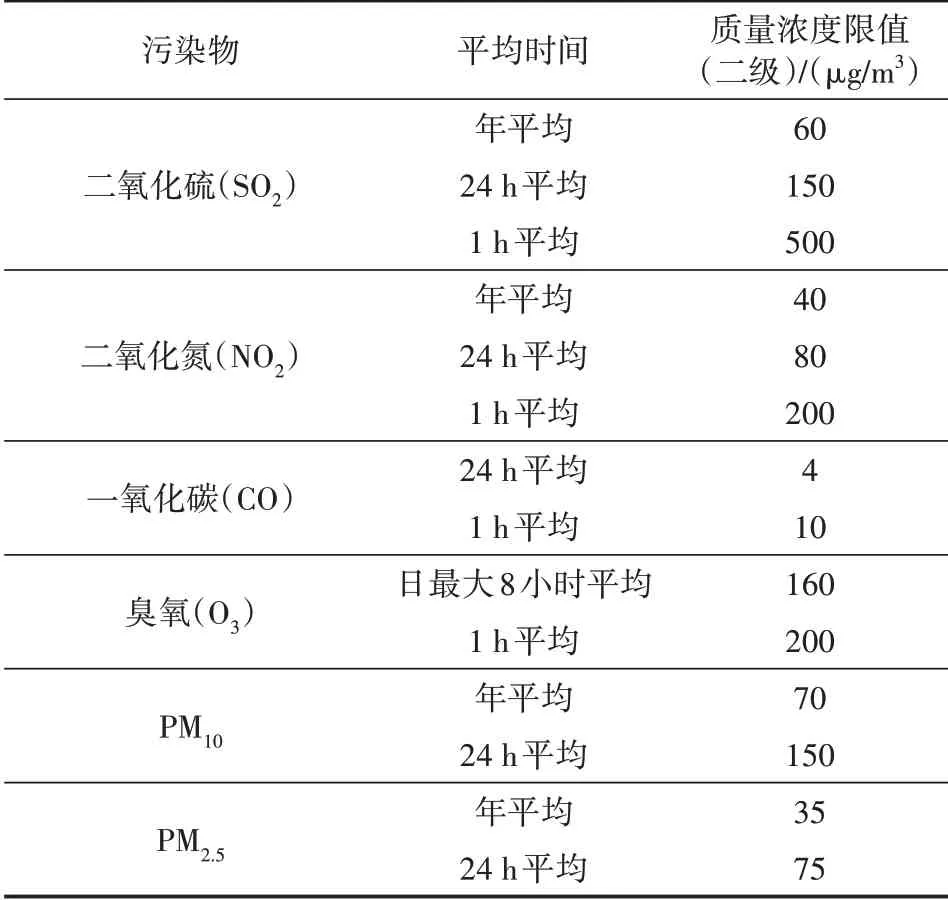

本次采用《環境空氣質量標準》(GB 3095—2012)[1]二級標準進行空氣質量評價,各污染物標準限值如表1所示。

表1 環境空氣污染物質量濃度限值

2.3 評價方法

2.3.1 環境空氣質量綜合指數法。環境空氣質量綜合指數是用來描述城市環境空氣質量綜合狀況的無量綱指標。指數數值越大,則表示該區域環境空氣質量越差、環境空氣污染程度越高。環境空氣質量單項目指數越大,則表明該污染物對環境空氣污染程度影響越大、對環境空氣質量指數貢獻越高。計算方式如式(1)、式(2)和式(3)。

式(1)中:Ii為污染物i的單項指數;Ci為污染物i的年均質量濃度,μg/m3、mg/m3;Si為污染物i的評價標準,μg/m3、mg/m3。

式(2)中:Imax為環境空氣質量最大指數;Isum為環境空氣質量綜合指數。

式(3)中:Fi為污染物i的負荷系數。

2.3.2 環境空氣質量指數法。環境空氣質量指數(AQI)是定量描述環境空氣質量狀況的無量綱指數,AQI 分級依據《環境空氣質量標準》(GB 3095—2012)[1]中的二級標準。

根據環境空氣質量指數(AQI)技術規定(試行)[2]的要求計算出單項污染物環境空氣質量分指數(IAQI)后,取其最高值對區域進行日均污染水平評價。

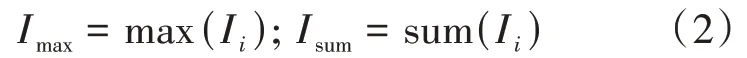

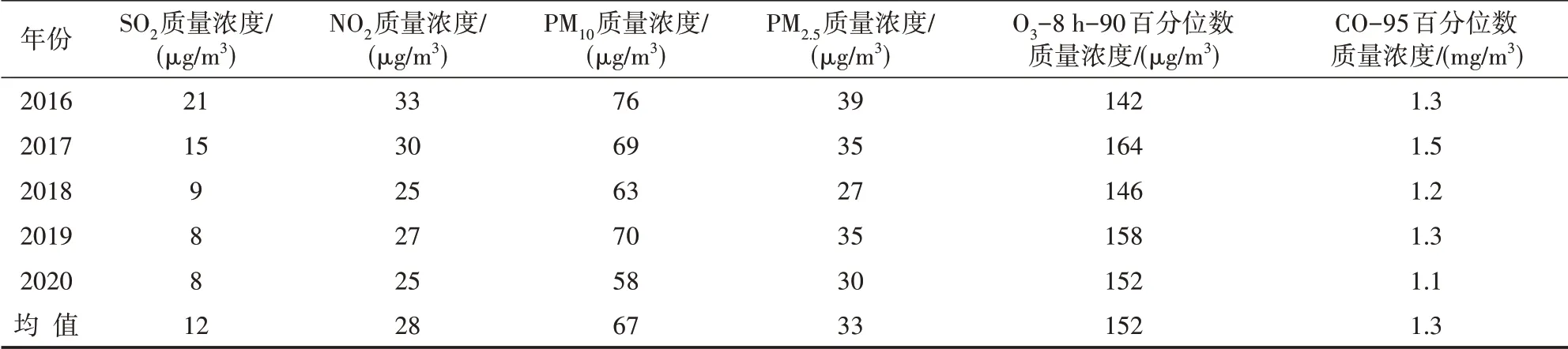

2.3.3 趨勢檢驗法。本研究采用spearman 秩相關系數法對煙臺市環境空氣中各污染物年際變化進行趨勢分析,計算方式如式(4)、式(5)。

式中:di為變量Xi和變量Yi的差值;Xi為周期1到周期N按質量濃度值從小到大排列的序號;Yi為按時間順序排列的序號。

將計算得出的秩相關系數(rs)絕對值與秩相關系數統計表中的臨界值(Wp)進行比較(當n=5 時,Wp=0.900)。

當秩相關系數(rs)絕對值>臨界值(Wp),表明變化趨勢有統計意義(單側檢驗的顯著性水平為0.05)。秩相關系數(rs)為負,表明評價時段內指標變化呈下降或好轉趨勢;秩相關系數(rs)為正,表明評價時段內指標變化呈上升或加重趨勢。

當秩相關系數(rs)絕對值≤臨界值(Wp),則表明變化趨勢沒有顯著意義,說明在評價時段內空氣質量變化穩定或平穩。

3 “十三五”期間煙臺市環境空氣質量概況

3.1 污染物質量濃度年度變化規律

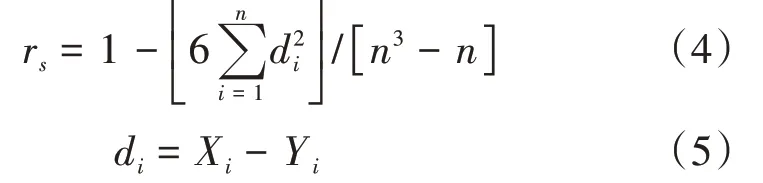

“十三五”期間煙臺市大氣污染物中,SO2質量濃度范圍為8~21 μg/m3,五年平均質量濃度為12 μg/m3,優于二級標準限值。NO2質量濃度范圍為25~33μg/m3,五年平均質量濃度為28μg/m3,優于二級標準限值。PM10質量濃度范圍為58~76μg/m3,五年平均質量濃度為67μg/m3,2016年、2019年年均質量濃度高于二級標準限值,2017年、2018年、2020年年均質量濃度低于二級標準限值。PM2.5質量濃度范圍為27~39 μg/m3,五年平均質量濃度為33μg/m3,2016 年、2017 年、2019 年年均質量濃度高于二級標準限值,2018 年、2020 年年均質量濃度均低于二級標準限值。O3質量濃度范圍為142~164 μg/m3,五年平均日最大8 小時滑動平均質量濃度的第90 百分位數質量濃度為152μg/m3,2017年日最大8小時滑動平均質量濃度的第90 百分位數質量濃度高于二級標準限值,2016 年、2018—2020 年四年日最大8 小時滑動平均質量濃度的第90 百分位數質量濃度低于二級標準限值。CO 質量濃度范圍為1.1~1.5 mg/m3,五年平均24小時平均第95百分位數質量濃度為1.3 mg/m3,優于二級標準限值。“十三五”期間煙臺市大氣污染物質量濃度統計情況如表2所示。

表2 污染物質量濃度統計表

根據spearman 秩相關系數法檢驗結果(Wp=0.900),“十三五”期間煙臺市主要大氣污染物中,SO2秩相關系數為-1.000,年均質量濃度呈顯著下降趨勢,2020 年較2016 年減少13 μg/m3;NO2秩相關系數為-1.050,年均濃度呈顯著下降趨勢,2020年較2016 年減少8μg/m3;PM10、PM2.5秩相關系數分別為-0.700、-0.550,年均質量濃度呈不顯著下降趨勢,年均質量濃度在2016—2018 年緩慢下降,2019年出現反彈(其中PM2.5年均質量濃度反彈較為明顯),至2020 年又繼續下降,2020 年較2016 年分別減少18 μg/m3、9 μg/m3;CO 秩相關系數為-0.550,CO-24 h 平均第95 百分位數質量濃度呈不顯著下降趨勢,2020 年較2016 年減少0.2 mg/m3;O3秩相關系數為-0.300,O3-8 h 第90 百分位數質量濃度呈現不顯著上升趨勢,2020年較2016年增加10μg/m3。

3.2 環境空氣質量指數評價

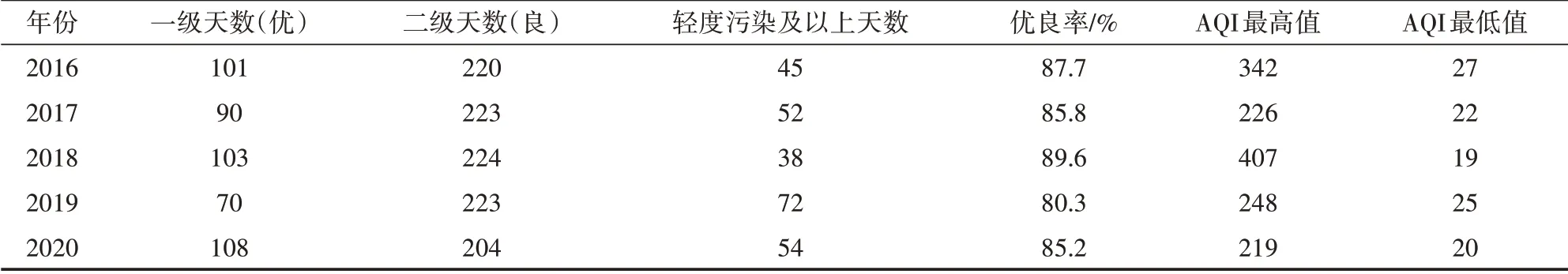

“十三五”期間煙臺市空氣質量優良率呈現先降低后升高再降低的變化趨勢,優良天數比例為80.3%~89.6%,環境空氣質量總體較好。不達標天數在2019 年達到峰值(輕度污染及以上天數高達72 d),2019 年煙臺市臺風數量減少、降雨量下降,受不利氣象條件及區域性污染源傳輸影響,導致污染天數增加。煙臺市環境空氣質量指數統計結果如表3、圖1所示。

表3 空氣質量日報統計結果

圖1 2016—2020年環境空氣質量指數統計圖

3.3 環境空氣質量綜合指數評價

“十三五”期間煙臺市環境空氣質量綜合指數為3.66~4.59。NO2、PM10、PM2.5污染負荷系數波動下降,分別降至17.0%、22.6%、23.4%;O3污染負荷逐年上升,從19.3%(2016 年)升至25.9%(2020 年);SO2、CO 污染負荷范圍分別為3.6%~7.6%、7.1%~8.6%,單項負荷系數均未超過10%,對環境空氣質量影響相對較小。PM10、PM2.5、O3均作為首要污染物出現,煙臺市環境空氣污染逐步由煤煙型污染向復合型污染轉變。“十三五”期間煙臺市環境空氣質量綜合指數如表4所示。

表4 環境空氣質量綜合指數

3.4 污染物季節性特征分析

污染物季節性特征分析采用2019—2020 年煙臺市區范圍內月均值作為基礎數據,“十三五”期間各大氣污染物質量濃度月變化情況如圖2所示。

圖2 2019—2020年煙臺市區主要污染物質量濃度月變化趨勢圖

2019—2020 年煙臺市區SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO月均質量濃度變化趨勢基本一致,整體呈現“U”型,即先下降后上升,其中1—8 月逐漸降低,8—12月逐漸升高。O3質量濃度呈“∧”型,先上升后下降。SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3月均質量濃度范圍分別為6~13 μg/m3、17~37μg/m3、34~87μg/m3、16~54μg/m3、58~135μg/m3,CO月均質量濃度范圍為0.4~0.9 mg/m3。

煙臺市區環境空氣污染物季節變化較為顯著,其中O3夏季質量濃度明顯高于冬季質量濃度;而SO2、PM10、PM2.5、NO2、CO 則呈現相反的趨勢,即夏季質量濃度明顯低于冬季質量濃度。

冬季溫度較低,大氣對流運動相對較弱,大氣層較穩定,易出現輻射逆溫現象,不利于污染物擴散遷移[3]。目前,煙臺市仍以煤炭為主要能源,冬季供暖造成SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO排放量增加,進一步加劇環境空氣污染程度[4]。夏季溫度較高,混合層高度增加,垂直對流良好,有利于污染物擴散;相對濕度升高,降水量增加,可對空氣中污染物起到清除作用,從而減緩SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO 污染程度。NO2、PM10在2 月出現較大幅度減少,其主要是由于春節期間工礦企業等放假排放的污染物減少。

機動車尾氣、燃料燃燒、石油化工行業等排放的NOx、VOCs 在強輻射、高溫等一定氣象條件下發生化學反應生成O3[5],生成O3的主要決定因素是前體物質量濃度和光照強度[6-7]。煙臺市區O3月均質量濃度呈現先升后降的變化趨勢,夏季質量濃度明顯高于冬季,O3全年總體變化趨勢與光照強度變化趨勢基本吻合。

4 環境空氣質量影響因素分析

4.1 污染防治政策與污染控制措施

為積極相應國家《“十三五”生態環境保護規劃》(國發〔2016〕65 號)的相關要求,煙臺市制定了《煙臺市“十三五”生態環境保護規劃》《煙臺市煤炭清潔利用管理辦法》《煙臺市打贏藍天保衛戰三年行動計劃實施細則》《煙臺市“十三五”節能減排綜合工作方案》《關于調整煙臺市高污染燃料禁燃區的通知》《關于劃定市區高排放非道路移動機械禁用區域的通告》《煙臺市推進國三及以下排放標準營運柴油貨車淘汰工作實施方案》等一系列大氣污染防治政策性文件,實施了燃煤鍋爐淘汰計劃、燃煤機組(鍋爐)超低排放改造計劃、燃氣鍋爐低氮改造計劃、揮發性有機物治理計劃、工業爐窯提標改造計劃、工業無組織排放揚塵污染防控、強化機動車環保監管、實行重點行業企業錯峰生產等一系列污染控制性措施。上述政策、措施的落實,有效減少了大氣污染物的產生量及排放量,促使“十三五”期間煙臺市環境空氣質量持續好轉。

4.2 產業結構因素

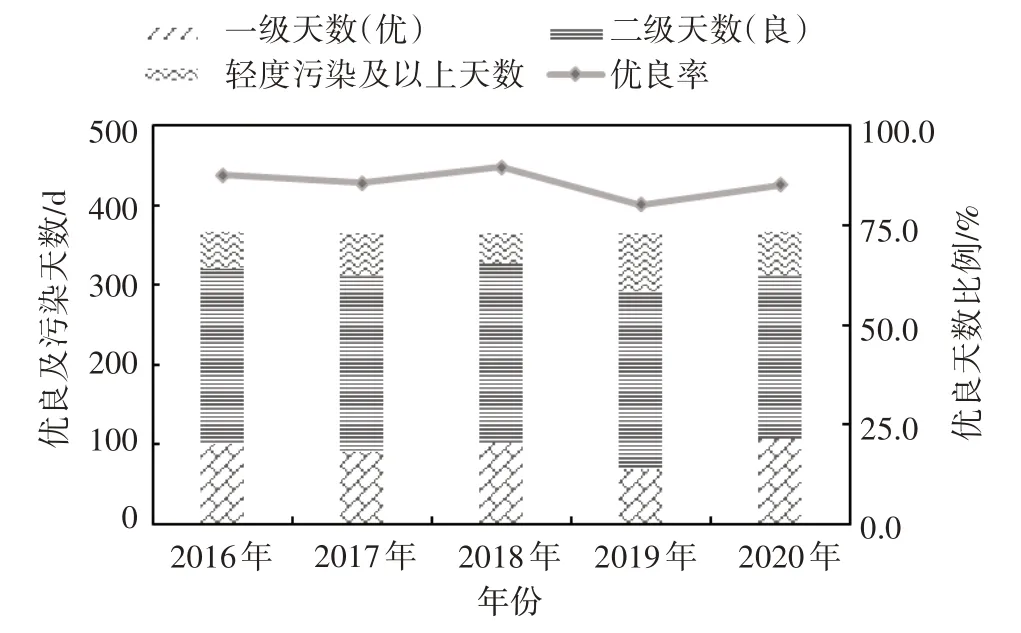

“十三五”期間煙臺市第一產業占比基本持平,總體在7.1%~7.3%,始終維持在10%以下;第二產業占比逐年降低,從44.8%降至40.8%;第三產業占比逐年上升,從47.9%增至51.9%[8],如圖3所示。

圖3 產業結構占比變化趨勢

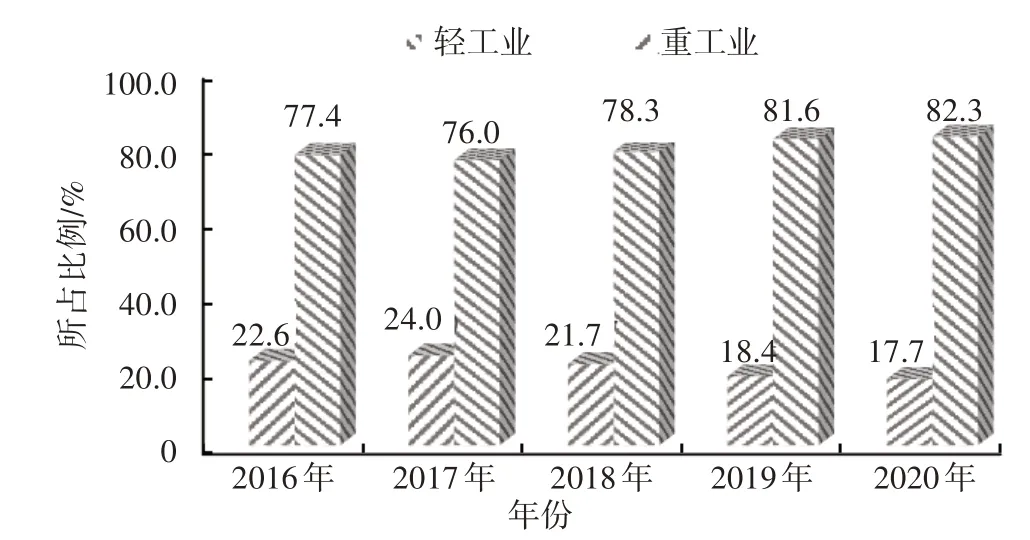

“十三五”期間煙臺市重工業產值占比超過60%[8],工業重化程度仍然較高,且有逐年提升趨勢,輕重工業產值變化趨勢如圖4 所示。持續重化工業的過程雖然帶動了煙臺市經濟快速增長,但也在一定程度上加大了SO2、顆粒物等污染因子的污染程度及其治理難度。

圖4 輕重工業產值變化趨勢

為此,煙臺市進一步調整第二產業內部結構,逐漸降低重工業比重,重點扶持低能耗、低污染的產業發展,持續提升服務業比重。“十三五”期間煙臺市共關停化工企業111 家,清理取締“散、亂、污”企業6 086 家,積極推進退城入園和重污染企業搬遷。大力推進產業結構優化升級,對高污染、高能耗、低效益的行業和企業進行全面清理,加快傳統產業轉型升級,使煙臺市工業逐步實現功能集成、用地集約、產業集聚的發展模式,不斷推動環境質量持續改善。

4.3 能源結構因素

主要能源消耗量占總能耗比重變化趨勢見圖5。“十三五”期間煙臺市能源消費結構中煤炭仍占據較大比例,總體占比在96.71%~97.52%;焦炭所占比例逐年下降,從2016 年的1.37%降低到2019 年的0.57%;清潔燃氣主要包括天然氣及液化石油氣,所占比例顯著上升,從2016 年的1.40%增加到2020 年的2.12%;燃料油所占比例基本持平,始終維持在0.01%左右[8]。

圖5 主要能源消耗量占總能耗比重變化趨勢

“十三五”期間煙臺市能源結構中煤炭比例居高不下,但環境空氣質量卻持續改善,主要得益于煙臺市構建了清潔低碳、安全高效的現代能源體系,積極推進煤炭清潔利用,大力發展風力、沼氣、余熱等新能源發電,為調整產業結構、促進能源結構優化升級以及實現生態文明要求下的可持續發展做出貢獻。

5 結語

“十三五”期間煙臺市能源結構仍以煤炭為主,重工業比重居高不下,機動車保有量持續增加,污染逐步由煤煙型污染向復合型污染轉變。為此煙臺市通過調整產業結構、能源結構、改變經濟增長方式,制定并落實切實有效的環保政策及污染控制措施,有效降低單位產值能源消耗量、污染物排放量,對減輕結構型污染起到積極作用,從而推動“十三五”期間煙臺市環境空氣質量不斷改善。