加速度在電動汽車上的應用及策略研究

張靜濤 盧生林 張獻洋

奇瑞汽車股份有限公司 汽車工程技術研發總院 安徽省蕪湖市 241009

1 引言

隨著人類社會的發展和汽車技術的不斷進步,電動汽車作為新能源汽車中的主流產品正在以驚人的速度融入到人們的日常生活當中。2021 年全年我國新能源乘用車車累計銷售335.9 萬輛,同比累計增長169.5%;其中純電動乘用車累計銷售276.1 萬輛,累計同比增長178.8%,純電動車占新能源車整體銷量的82.2%。電動汽車作為我國戰略性新興產業之一,之所以能夠快速的推廣并加速普及,除了國家相關政策的引導外,電動汽車相對傳統燃油汽車在產品自身也有非常顯著的特點,如:低速噪音小、加速快等。我們經常聽到有人說:“開過電動車就不會再去開燃油車!”電動車到底有何魅力會讓人們得出如此結論。本文試圖從電動車的加速快作為切入點,討論人們對加速快的理解,以及分析研究不同加速度帶給人們的身體和心里感受,結合各種身體和心里的感受制定不同的產品開發策略,來感受電動車所帶來的魅力。

2 不同加速度下人體和心理感受

2.1 不同加速度下人體的感受

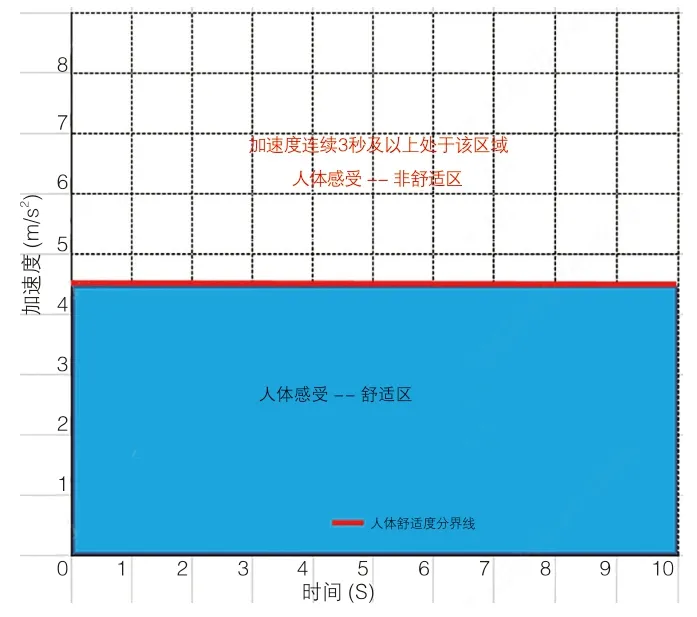

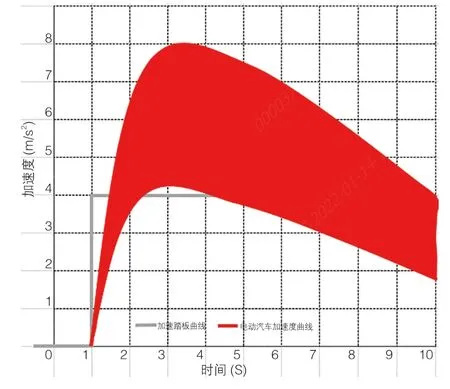

汽車作為交通工具,是當今社會中最見的機械運動。我們通常以千米每小時來表示汽車的運動速度。從物理學我們得知,人們處于勻速運動時,是沒有感覺的,比如勻速行駛列車上的人。列車從靜止到一定車速行駛的過程,人們是能感覺到列車的運動。由此可知,人們感覺到的是速度變化的快慢,物理學中把速度變化量與所用時間的比值叫加速度。隨著汽車越來越普及,人們會經常受到加速度的作用。普通燃油汽車在0 ~100km/h 的加速時間在10s 左右,已經是較好的加速能力,這時的汽車加速度是0.28g,人們感受到了加速帶來的興奮與激情(圖1 傳統燃油車加速度區間),然而電動汽車在加速能力方面的優勢是顯而易見,這種加速能力會帶給人體什么樣的感受?人們在車輛加速度達到什么程度會產生不適呢?據研究人們在加速度達到0.45g 且持續時間達到3 ~5s時便會產生不適感,(圖2 人體感受舒適度分界線)不適帶來的便是恐懼感。汽車的平均加速度達到0.45g 時,汽車的加速能力需要做到0 ~100km/h 的加速時間不大于6.3s(圖3 電動車加速度區間),而目前國內市面上大多數燃油汽車都無法達到這個指標,但電動車達到這一指標的車型卻比比皆是。為什么加速能力越強,帶給人們的恐懼感越強,反而讓人們越來越接納并喜歡電動汽車呢?

圖1 傳統燃油車加速度區間

圖2 人體感受舒適度分界線

圖3 電動車加速度區間

2.2 產生恐懼時的心理感受

首先我們一起來感受分析一下使人產生恐懼的加速過程:當加速踏板踩下的瞬間,車輛由于慣性還保持靜止狀態,但動力系統已經產生驅動力,當驅動力大于行駛阻力時,車輛開始加速,很快達到最大加速度并保持一定的加速度行駛;在這個過程中,車輛首先出現抬頭隨即而來的是強有力的推背感,人們身體可以明顯感覺到血液從腳底沖向大腦,同時心跳急劇加速,失控感、恐懼感襲來;當松開加速踏板時,恐懼感消失,刺激和征服感油然而生。當多次操作后,起初的恐懼感會逐漸變小而駕駛結束后的刺激和興奮的感覺會越來越強烈。然而傳統汽車的加速度不僅無法帶給人們身體上的感覺,甚至推背感都感覺很弱,更無從談起刺激和征服感。

在關于心理動機研究方面,所羅門(Richard Solomon,1980)提出的習得性動機的對抗—過程理論對我們研究人們對電動汽車加速感覺的癡愛具有重要的意義。(如圖4 左圖所示)首次是消極體驗(恐懼)之后緊跟著會出現一種與之相反的欣喜的積極狀態;但多次操作之后,恐懼的強度變小,產生的愉悅量會變強(如圖1 右圖所示)。消極體驗因重復而降低并轉向更強的積極體驗。電動車的體驗便是首次是消極體驗的典型代表。在體驗效用研究方面,丹尼爾·卡尼曼提出的峰終定律“即我們對一件事物的記憶僅限于高峰和結尾,事件過程對記憶幾乎沒有影響。高峰之后,終點出現得越迅速,這件事給我們的印象越深刻”。無疑是最具權威和現實意義的,他因此認知而獲得2002 年的諾貝爾經濟學獎。我們從心理動機以及體驗效用方面可知,當我們多次駕駛電動車后給人們留下來最深刻的記憶便是:電動汽車在加速度方面的積極體驗。這種積極的體驗包括欣喜、興奮、激情、征服感等等進而產生迷戀及癡愛。當剛剛駕駛電動車過后就去開普通的燃油車就會出現“開過電動車就不會再去開燃油車”的感覺,如果僅開過幾次電動車,初期的消極體驗尚未大于積極體驗時,還是以消極體驗為主;筆者是在專業場地上進行了一天的駕駛體驗后,發現都是對電動汽車的積極體驗。

圖4 所羅門的習得性動機的對抗—過程理論示意圖(本圖適用于最初是消極體驗的動機)

3 產品開發策略

3.1 如何規避加速度造成的人體傷害

由于電動汽車可以帶來較大的加速度,我們需要在產品設計階段考慮如何避免對駕乘人員的傷害;對于大部分汽車來說,我們在汽車產品的設計階段,需要考慮到座椅及周邊包括儀表臺、門護板甚至前排座椅后部盡可能避免突起、鋒邊及尖角等結構,采用緩沖性能好的材料、尖角等位置采用圓弧過渡,以避免加減速過程中因磕碰而造成對人體的傷害;另一方面,汽車作為日常使用的交通工具,對于平均加速度大于0.7g、持續加速時間大于3s( 即0 ~100km/h 加速時間不大于4s) 的電動車,可考慮采用對身體各部位有較好的支撐感或包裹感的“桶式座椅”。基于汽車產品大多數情況下是X 方向上的加速度,由于人體對不同方向加速度的承受能力不同,在電動汽車座椅的布置方面建議:盡可能使人體“躺平”即“使頭部對心臟位置的高度趨于最小,把負荷最小地分配到骨骼—肌肉系統上并盡可能防止內部臟器移位”。以防止長期駕駛電動汽車對駕駛人員的內臟產生傷害。

3.2 駕駛模式的設計策略

目前傳統汽車為了實現增加汽車駕駛的體驗樂趣,通過對發動機等相關部件的標定,實現了不同的動力輸出,結合不同的動力輸出與相關部件聯動(如:轉向系統等)實現了不同的駕駛模式,即同一輛車擁有不同的駕駛風格,拓展了車輛的消費群體,增加了更多的銷售機會;電動汽車在實現不同的駕駛模式方面,基于電動汽車在結構和控制原理方面相對傳統燃油車更容易實現不同的駕駛模式,電動汽車在智能化和網聯化方面較燃油汽車優勢更為明顯,在相關部件聯動等智能化方面可以實現更多的功能,如電動懸架與駕駛模式的智能匹配、音響、香氛系統、疲勞檢測系統、電動空調等各方面的智能化控制。

縱觀中國汽車市場,特別是未來幾年隨著我國對節能減排、創新戰略、政策引導等各方面工作的推進,新能源汽車已經是我國汽車產業發展上的一個明確的風向標。電動汽車作為新能源汽車中最重要支柱,在中國汽車市場從傳統汽車向新能源(電動)汽車的過渡階段,從技術方面來說:兼有燃油車和電動車的駕駛體驗是一個切入點,從駕駛體驗方面引導消費者對新能源汽車的認可。

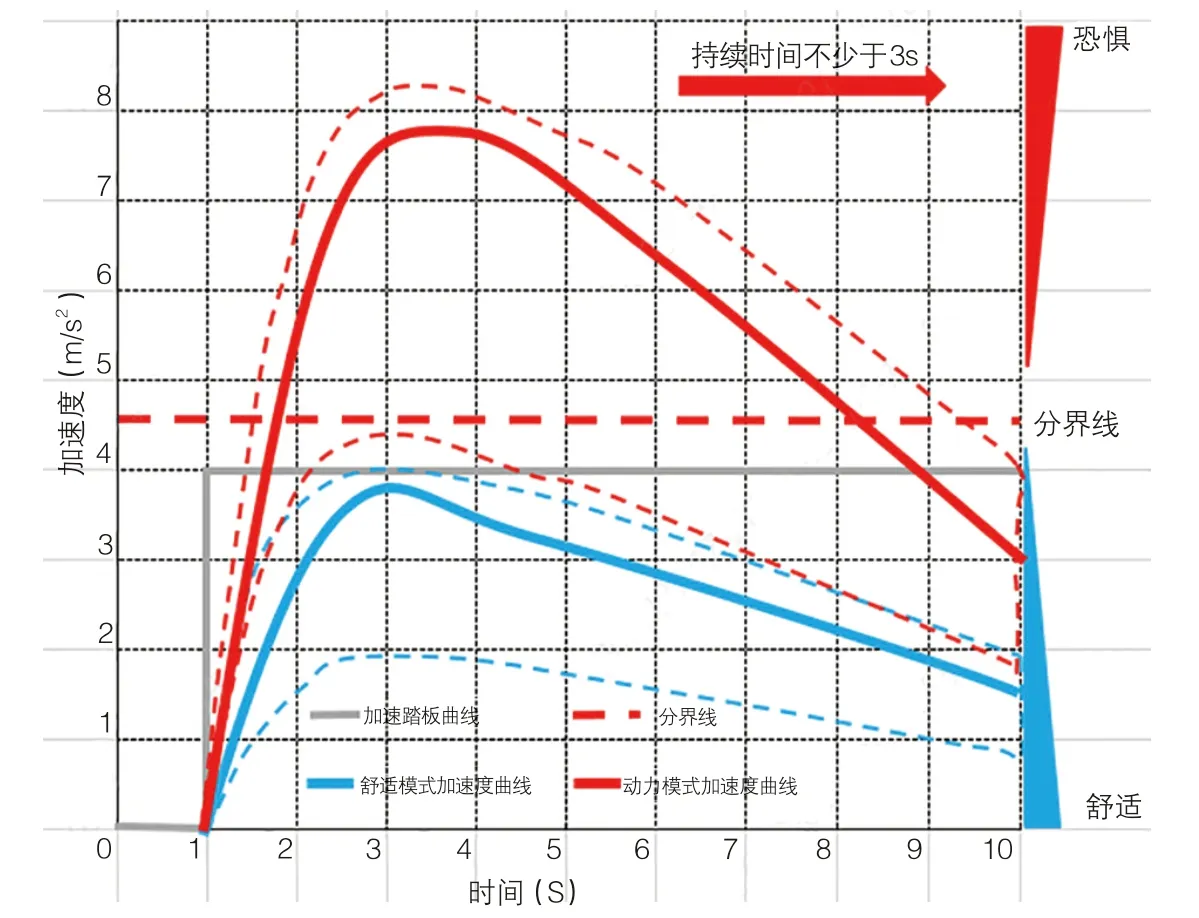

對車輛加速度的控制是不同駕駛模式的核心要素,我們在設計駕駛模式的主策略為:舒適的駕駛模式承接傳統汽車在加速度方面的表現,建議平均加速度設定在0.37g 左右(即0 ~100km/h 加速 時間7.5s 左右),持續時間不少于5s;運動的駕駛模式體現電動汽車的優勢,是多次駕駛后愛上電動車的核心要素,建議設定為車輛的最大的加速能力;在產品研發階段中電機選型等相關工作應保證整車的平均加速度能力不應低于0.57g(即0 ~100km/h 加速時間小于5s),持續時間不少于3s。詳見圖5;另外汽車從靜止到最大加速度的時間結合舒適模式和運動模式做適當調整,以匹配產品市場定位并使整個加速過程酣暢淋漓的體現產品特點。在主策略基礎上我們可以根據一些特殊場景設置一些特殊的駕駛模式,比如雪地模式、脫困模式、越野模式、賽道模式甚至是個性化模式(把可調節的模塊交給駕駛人員自行選擇)以增加車輛對不同行駛路況、不同駕駛風格的滿足程度,豐富駕乘人員的駕駛樂趣,提升產品魅力。

圖5 駕駛模式示意圖

4 結論

本文簡要說明了電動汽車在不同加速度下的人體感受及心理感受并結合心理學相關理論在加速度給人體感受方面從習得性動機及體驗效用的角度剖析了人們為什么“開過電動車就不會再去開燃油車”的心理動機及積極的體驗效用;同時給出了汽車產品設計時如何避免因加速度給人體造成傷害的具體建議,以及在面對當前中國汽車市場從傳統燃油汽車向新能源汽車(電動汽車)的過渡階段,以不同加速體驗為切入點,以舒適和運動為主要駕駛模式的總體策略并提出了對車輛加速能力的具體要求,再結合具體產品定位設置滿足人們駕駛電動汽車時的多元化的場景需求的駕駛的模式,以增添電動汽車的駕駛樂趣。