轎車正面碰撞和追尾碰撞車速的計算方法

袁曉東 鄧彥迪

吉林公正司法鑒定中心 吉林省長春市 130000

1 引言

在交通事故中,引起正面碰撞和追尾碰撞的誘因通常有三種。一是通常發生在雙向為兩車道的公路上,駕駛員欲超越前方行駛的緩慢車輛,駛入對向車道與對向行駛的車輛發生碰撞,即超車時發生的正面碰撞。二是通常發生在高速公路上,由于駕駛員疲勞駕駛,駕駛員在意識模糊的情況下駕駛車輛與前方行駛的車輛發生追尾碰撞。三是在彎道形成的正面碰撞,因速度過高,在離心力的作用下發生側滑駛入對向車道與對向行駛的車輛發生碰撞,或由于彎道原因導致駕駛員視距過小,未發現對向來車,駛入對向車道與對向行駛的車輛發生碰撞。上述情況下駕駛員通常未發現危險或發現危險較晚,且車速較高,碰撞的劇烈程度較大,同時伴有重大人員傷亡和財產損失,因此正面碰撞和追尾碰撞事故中的車速鑒定引起了廣大交通參與者的高度關注。

2 汽車碰撞事故的碰撞形式

汽車碰撞事故按照碰撞性質不同可分為三種形式,即彈性碰撞、塑性碰撞和非彈性碰撞。

2.1 彈性碰撞

彈性碰撞為碰撞物體碰撞后完全恢復自身的形變。例如兩個相同的橡膠球以一定的速度發生正心對撞,橡膠球產生最大變形后以相同的速度分離。

2.2 塑性碰撞

塑性碰撞為碰撞物體碰撞后完全不能恢復自身形變。例如兩個用橡皮泥做成的小球以一定的速度發生正心對撞,兩個橡皮泥球碰撞后成為一體,兩個小球所具有能量全部轉變為永久變形。

2.3 非彈性碰撞

非彈性碰撞為介于彈性碰撞和塑性碰撞之間,即碰撞的兩個物體所具有的能量,一部分轉變為永久變形,另一部分恢復自身的形變。

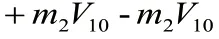

2.4 恢復系數

兩輛轎車發生碰撞屬于哪種碰撞形式還要具體分析,從以往經驗可知,如果兩輛轎車以30km/h 發生正面碰撞時,兩輛轎車的車頭會產生較嚴重不可恢復的形變(即塑性變形),但碰撞后兩車仍會分離,此時的碰撞形式為非彈性碰撞。通過一些轎車的碰撞試驗可知,轎車以60km/h 以上的速度向固定的墻壁碰撞時,轎車前部會永久變形損壞,基本不會回彈,轎車所具有的能量幾乎全部轉化為形變,此時的碰撞形式為塑性碰撞。碰撞的形式可用恢復系數e 表示:

3 轎車正面碰撞事故中車速的計算方法

3.1 有效碰撞速度

有效碰撞速度,也稱為等效固定壁障碰撞速度,等于碰撞物體的速度變化值。

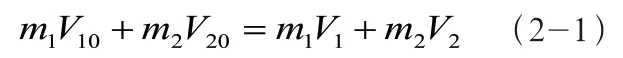

轎車與轎車正面碰撞時,根據動量守恒定律可得:

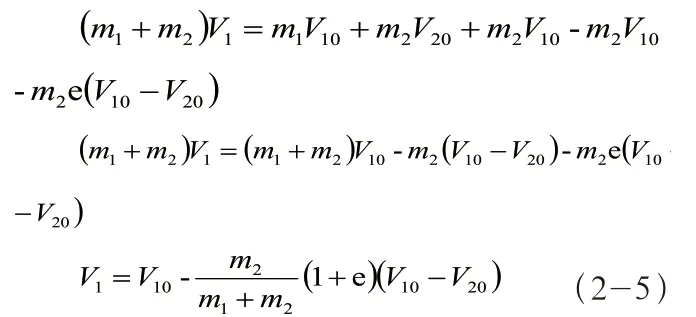

由公式(2-1)可轉化為:

由公式(1-1)可轉化為:

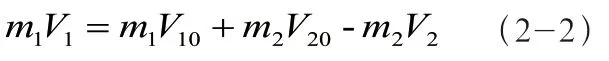

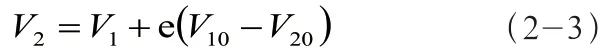

把公式(2-3)代入公式(2-2)可得:

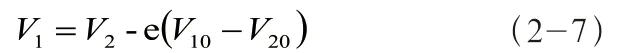

由公式(2-1)亦可轉化為:

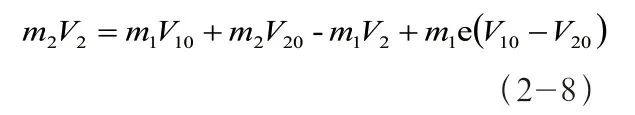

由公式(1-1)可轉化為:

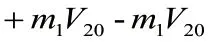

把公式(2-7)代入公式(2-6)可得:

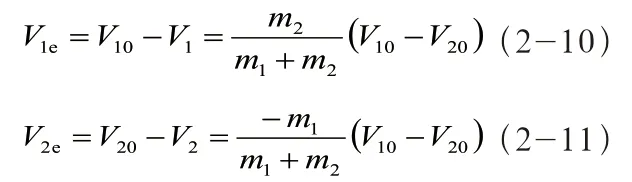

在實際轎車對撞的車速鑒定中,我們認為其為塑性碰撞,固e=0,公式(2-5)和公式(2-9)可改寫為:

國外研究學者用不同品牌、不同質量的轎車進行了大量的撞墻試驗,得知轎車塑性變形量與有效碰撞速度存在一定的關系,試驗結果用公式可表示為:

式中為有效碰撞速度,單位為km/h;為等效塑性變形量,單位為m。

為等效塑性變形量,當轎車前部發生塑性變形時,其變形部位在地面的垂直投影面積除以轎車寬度即為轎車的等效塑性變形量。這里我們要注意,測量轎車的形變量時,應主要以底盤以及固連于底盤上的剛性部件的形變深度為準,按照保險杠、前縱梁、發動機、減震器基座及A 柱的次序由前向后依次勘察,確定形變最深的剛性部件。

3.2 碰撞后速度

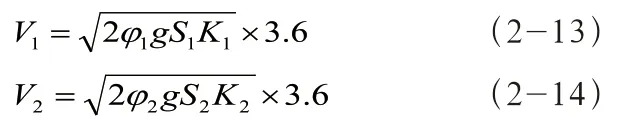

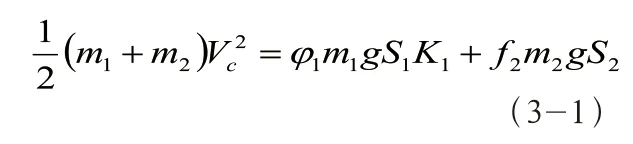

碰撞后兩車所具有的動能將與路面做功消耗,根據能量守恒定律可得如下關系式:

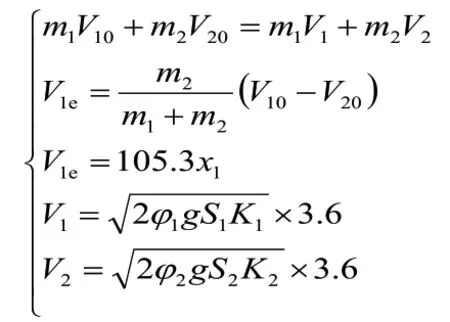

3.3 轎車正面碰撞事故中車速的計算公式

由上面5 式可得:

4 轎車追尾碰撞事故中車速的計算方法

4.1 碰撞后速度

追尾碰撞和正面碰撞一樣也是一維碰撞,因此追尾碰撞的分析方法與正面碰撞的分析方法有很多共同之處。但追尾碰撞的碰撞現象相對于正面碰撞的碰撞現象較為簡單,前面提到,追尾碰撞多數發生在高速公路上,駕駛員由于瞌睡而失去意識,與前車發生碰撞時幾乎未采取避讓措施,因此,帶有角度的碰撞較少。恢復系數也比正面碰撞小得多,因為轎車的發動機及變速箱安裝在車頭,車頭布局較為飽滿,剛度也最強。而轎車的尾部設計為儲物倉,為空心腔體,剛度較低。試驗結果表明,只要有效碰撞速度超過20km/h 時,兩車碰撞的恢復系數就等于零,后車頭部鑲嵌于前車尾部而成為一體運動,后車駕駛員發現追尾從而采取制動措施,前車未采取制動措施,考慮后車停止后,前車與其分開,繼續向前滾動也會消耗一部分能量,根據能量守恒定律可得:

式中 V為兩車碰撞后的共同速度,單位為m/s;為后車的縱滑附著系數;為后車碰撞后的滑移距離,單位為m;為后車附著系數修正值,為前車的滾動阻力系數;為前車與后車分開后,前車的滾動滑行距離,單位為m。

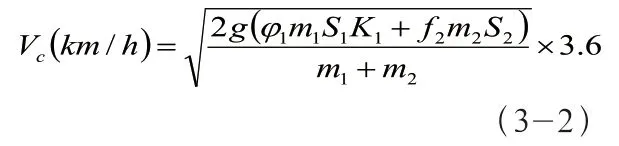

公式(3-1)可改寫為:

4.2 有效碰撞速度

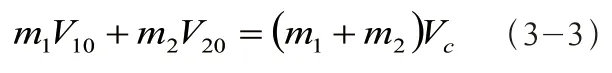

根據動量守恒定律可得:

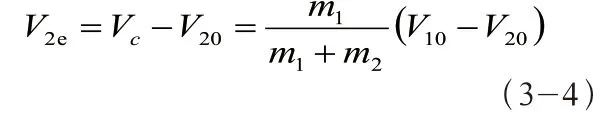

根據有效碰撞速度的定義,結合公式(3-3)可得:

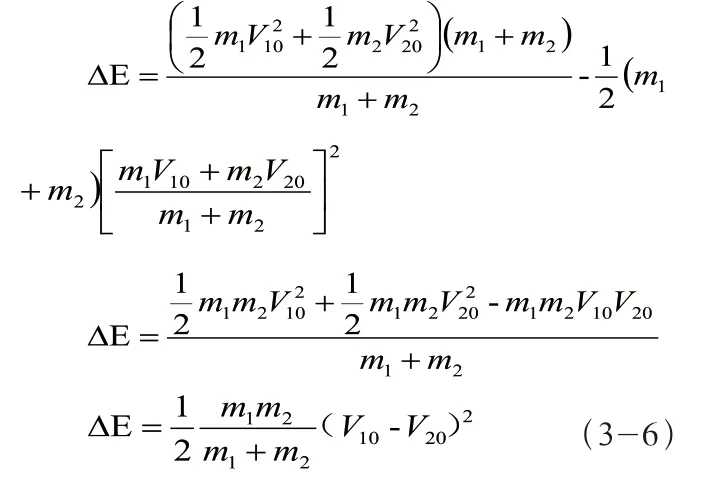

追尾碰撞過程中能量的損失:

結合公式(3-3)和公式(3-5)可得:

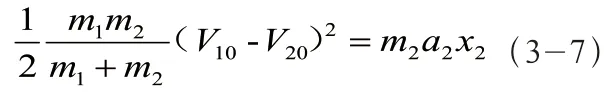

由于后車車頭和前車尾部剛度不同的原因,在追尾碰撞事故中,塑性變形主要體現在前車的后部,故追尾事故中的機械損失應等于前車后部的變形能。根據公式(3-6)得:

式中為前車的加速度,單位為m/s;為前車等效塑性變形量,單位為m。

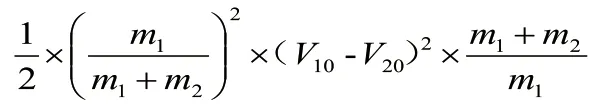

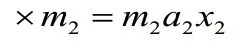

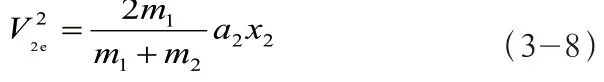

公式(3-7)可改寫成:

結合公式(3-4)可得:

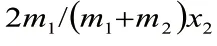

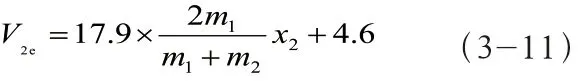

根據公式(3-8)和公式(3-9)可知,前車的有效碰撞速度與其等效塑性變形量存在一定的關系。鑒于此,對于同型轎車,相關研究學者通過試驗,擬合出前車的有效碰撞速度與其等效塑性變形量的關系式為:

為前車的有效碰撞速度,單位為km/h,為前車的等效塑性變形量,單位為m。

試驗結果表明,當有效碰撞速度小于32km/h 時,可用公式(3-10)和公式(3-11)直接計算前車的有效碰撞速度,但如果有效碰撞速度高于此值,隨著轎車從后向前變形的推進,剛度由低到高,此時隨有效碰撞速度的繼續增加,變形量不在呈規律性增加(增加較少),由此說明此種方法也具有一定的局限性。

4.3 轎車追尾碰撞事故中車速的計算公式

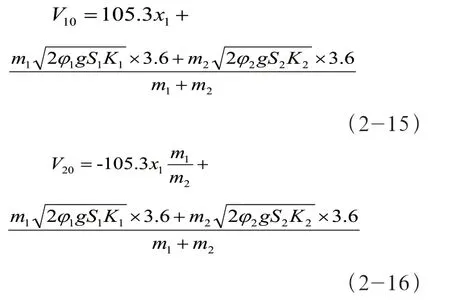

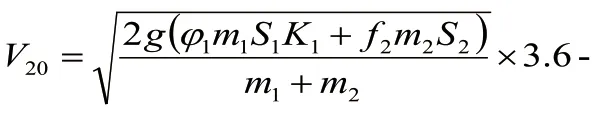

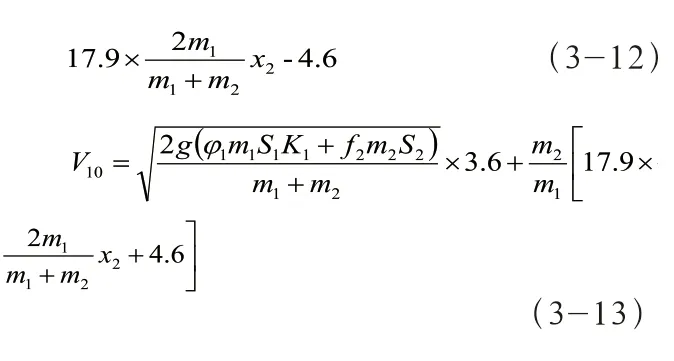

根據公式(3-2)、(3-3)、(3-4)、(3-11)推導轎車的碰撞前瞬時速度和 :

由上面4 式可得:

5 結束語

轎車正面碰撞和轎車追尾碰撞的車速計算方法中,有效碰撞速度的經驗公式,為上世紀有關學者通過汽車碰撞試驗獲得,而隨著汽車工業的快速發展,如今的轎車剛度與上世紀轎車剛度還是有所差異的,在處理此類事故時我們還需謹慎對待。轎車正面碰撞事故和轎車追尾碰撞事故通常會發生在國道或高速公路上,因此很難會有監控錄像可以記錄事故的過程,現在的轎車通常會裝有EDR 設備,或者行車記錄儀,當有電子數據可用于分析肇事車輛的車速時,我們應當優先選取, 在此呼吁國家有關部門對車輛強制安裝可便于讀取的電子設備,這樣可以解決很多鑒定難題。但仍會有未安裝電子設備或電子設備出現故障的情況,此時我們就必須采用筆算的方法計算車速,因此運用筆算計算轎車正面碰撞和轎車追尾碰撞事故中的車速仍具有現實意義。